康復醫學概論“課程思政”元素的探析

高玲莉

(河南中醫藥大學,河南 鄭州)

0 引言

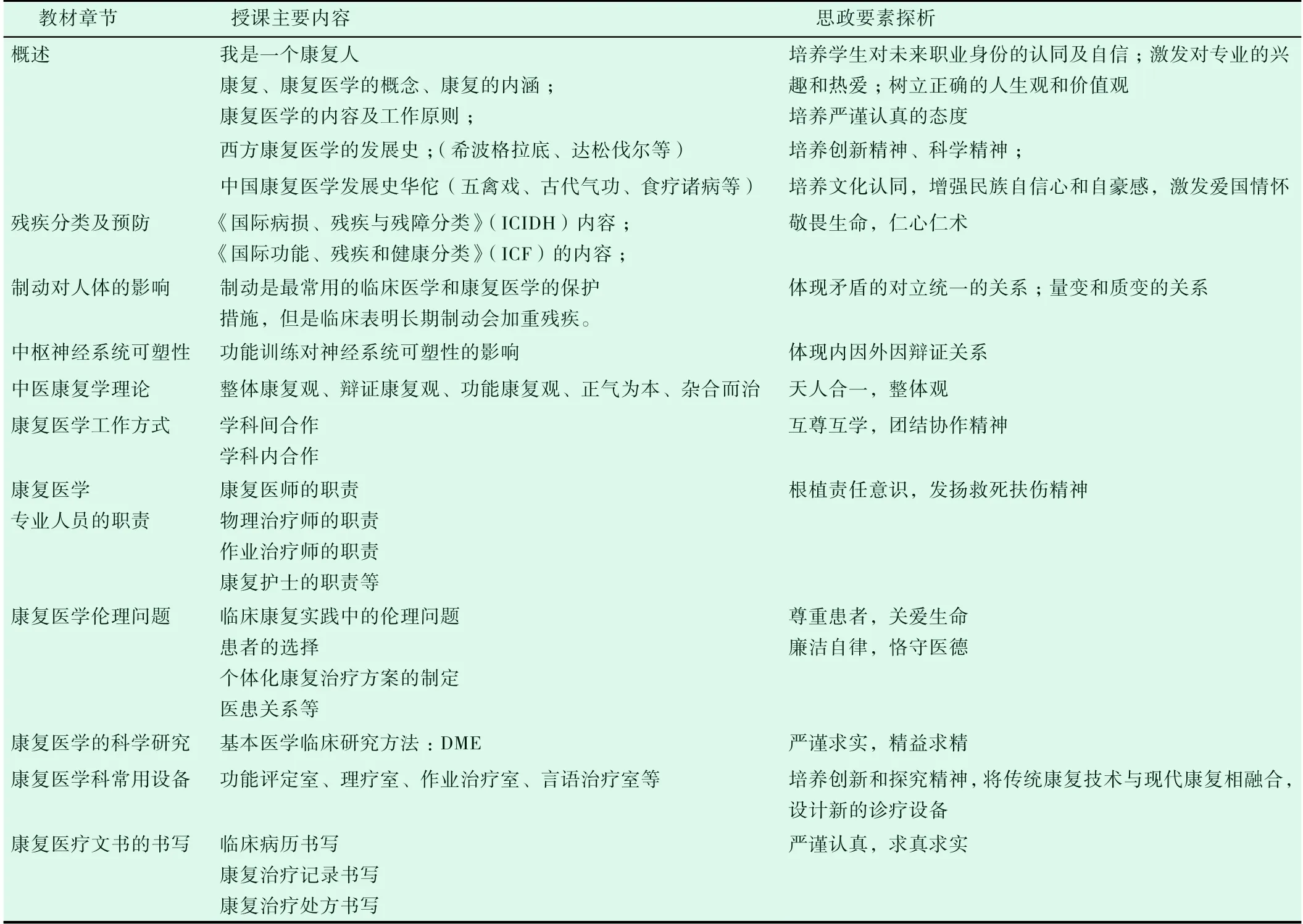

隨著社會發展,醫學模式發生轉變,由生物醫學模式轉變成生物-心理-社會模式[1],人們的需求由以疾病治療為中心向以健康為中心轉變,因此對康復醫療服務的需求進一步提高,這就要求對康復醫學人才兼具扎實的理論知識、業務技能力及良好的人文素養。2016 年,習近平總書記在全國高校思想政治工作會議上強調:“高校立身之本在于立德樹人。要堅持把立德樹人作為中心環節,把思想政治工作貫穿教育教學全過程,實現全程育人、全方位育人”[2]。然而,在康復醫學生的培養過程中,單靠學校開展專門的思政課程已不足以滿足當前人才培養的需要,必須要在專業課程中融入思政元素。因而,在康復醫學概論的教學過程要實現教書育人的目標,需要探析教學內容里的思政元素,做好教學設計。康復醫學概論思政元素設計,見表1。

表1 康復醫學概論教學內容思政要素探析

1 培養學生的專業自信,文化自信,根植愛國情懷

在康復醫學概論開講的第一節課,讓學生思考對自我的身份的認知,將“康復人”這一身份根植在學生內心。借助臨床康復醫療案例,通患者康復治療前后功能狀況及生活質量的對比,讓學生認識到康復的作用,進而強化對自己專業的自信心和自豪感。

在講學康復醫學發展史時,華佗作為我國的“醫學鼻祖”,也是中國古代醫療體育的創始人之一。他不僅善于治病,還特別提倡養生之道。華佗曾說:“人體欲得勞動,但不當使極耳,動搖則俗氣得消,血脈流通,病不得生,戶樞不朽也”。他編了一種鍛煉方法,叫做“五禽戲”,既可以用來防治疾病,又可使腿腳輕便利索,用來當作“氣功”。《內經》、《諸病源候論》、《溫泉賦》等均有大量康復醫學內容的記載等,展現中國傳統文化的博大精深,歷史悠久,增強學生的文化自信,激發愛國情懷。

2 培養學生敬畏生命,培養學生高尚的醫德醫風

在講學到殘疾分類及預防時,我們以聾啞人舞蹈家邰麗華為例,幼年因病失聰,15 歲成為中國殘疾人藝術團的領舞演員,2004 年,領舞《千手觀音》在雅典殘奧會上震撼世界,2005 年被評為感動中國年度人物,從她身上,我們看到了堅強、樂觀和積極,更是看到了生命的可貴。雖然每一條生命存在的方式不一樣,但都是值得敬畏的。啟發學生對待功能障礙者既要有愛心、耐心又要懂得尊重患者。

在講學到康復醫學的倫理學問題時,尤其是醫患關系時,以2014年感動中國人物肖卿福醫生為例,肖卿福醫生的一生都在基層從事麻風病防治工作,20 世紀70 年代,人們“談麻色變”。二十出頭的肖卿福從贛南衛生學校畢業,被分配到于都縣皮膚病防治所。得知他從事麻風病防治工作時,親朋好友都投反對票,家人更是堅決不同意,遭遇旁人異樣的眼光,朋友的疏遠,但他依然堅守在防麻一線。對待患者不止治病還治心,成為了患者最親的人。肖卿福醫生的事跡展示了大醫風范,啟發學生的在從事醫療活動時要有仁心仁術,培養學生高尚的醫德,幫助學生樹立正確的人生觀和價值觀。

3 培養學生創新精神,科學嚴謹的態度

《健康中國“2030”規劃綱要》,提到充分發揮中醫藥獨特優勢,發展中醫特色康復服務,促進民族醫藥發展,尤其是中醫藥在治未病中的主導作用、在重大疾病治療中的協同作用、在疾病康復中的核心作用得到充分發揮。因此,學生們必須要具備有創新精神,才可以將傳統康復技術與現代康復技術相融合,走出由中國特色的康復之路[3]。在講學到康復醫學科常用的設備,我們要將傳統的康復技術通過改革創新與現代儀器結合,達到治療目的,這一部分內容以青蒿素為例,青蒿素的研制是通過屠呦呦領導的科研組系統收集整理歷代醫籍、本草、民間方藥入手,對其中的200 多種中藥開展實驗研究,歷經380 多次失敗,利用現代醫學和方法進行分析研究、不斷改進提取方法,終于在1971 年獲得青蒿抗瘧發掘成功。科研團隊采用現代技術提取分析傳統中藥,啟發學生用科學嚴謹的態度對傳統的治療技術進行創新。科研組進行多次試驗研究,失敗后仍不放棄,最終獲得成功這啟發學生在科研的道路上充滿挫折,要不畏艱難,不怕失敗。

4 結語

《論語·述而》云:“子以四教:文,行,忠,信。”[4]我國古代著名教育家孔子就指出智育與德育是融為一體的,也就是專業教育必須要與思想政治教育融合在一起。思想政治教育是社會群體或組織對身處其中的成員做出的思想以及行為方面的規范,對其思想和行為活動加以影響,從而符合社會的基本道德規范。作為醫學生而言,尤其需要加強思想政治教育[5]。康復醫學概論課程融入思政教育,在學生在形成人生觀、價值觀的重要時刻,給予正確的指導,有利于康復治療學的學生形成正確的職業定位,樹立正確的道德觀念,從學習的最初階段養成良好品行[6];將知識的傳授、職業道德樹立和人文情懷的培養融于一堂,有利于社會主義核心價值觀的弘揚,從而使康復醫學概論課堂教學發揮深化和拓展作用,真正實現知識傳授與價值引領相結合,構建全課程育人格局,服務于學生的健康成長[7]。