戰略定位:企業的免疫力

裴中陽

鼠年伊始爆發的“新冠肺炎”氣勢洶洶,大有超越17年前“非典”之勢,無數企業遲遲不能正常開工。

清華、北大聯合調研了995家中小企業的現金流狀況,結果顯示:34%的企業只能維持1個月,33.1%的企業可以維持2個月,17.91%的企業可以維持3個月,只有9.96%的企業能維持6個月以上。

不難看出,企業之間的抵抗力相差懸殊,原因何在?

所謂有定力者才能有抵抗力,而定力必然來自正確的戰略定位。

2月9日,北京K歌之王宣布與全體員工解除勞動合同;如有30%以上員工不能接受,公司則將走破產申請程序。這是鐵了心要關門的節奏。

回想2016年3月,K歌之王因“國民老公”王思聰一晚消費250萬元瞬間“走紅”。這家集餐飲、酒吧和KTV等服務于一體的多功能頂級娛樂場所,營業面積達5500平方米,人均消費超過2100元,卻終被“新冠疫情”擊垮。

實際上,面對近年來業績不振的局面,K歌之王曾聘請專業咨詢公司,幫助梳理制度、流程,沒料想疫情呼嘯而來,業績預期與現實之間差距之大,令人咋舌。

人無遠慮,必有近憂。

應對“疫情沖擊波”的當務之急,不外乎在端正心態的基礎上,精打細算地壓縮各類成本開支、千方百計地融資削債。但只有從戰略高度重新審視企業自身經營格局,才有可能真正化危為機、實現基業常青。

所謂戰略,就是全局性、長期性的競爭謀略與發展籌劃。

遺憾的是,此時各類傳統的戰略理論和工具均潰不成軍。君不見,風靡一時的“戰略地圖”徹底蒙圈,光鮮亮麗的“戰略解碼”輸掉底褲。

“戰略地圖”和“戰略解碼”大起底

“戰略地圖”和“戰略解碼”密切相關。簡而言之,前者重在提出戰略目標,并在各個運營維度上做路徑分解;后者擅長通過會議討論、責任書簽訂等形式,將戰略指標在不同層級之間宣貫下去。

所謂戰略地圖,是在平衡計分卡基礎上發展起來的,它新增了兩個層次的內容,一是顆粒層,每一個層面下都可以分解為很多要素;二是動態層,可以結合戰略規劃過程來繪制。

具體而言,戰略地圖是以平衡計分卡的4個維度目標(財務、客戶、內部、學習與增長)為核心,通過分析相互關系而繪制的企業戰略因果關系圖。

在操作步驟上,制定戰略地圖首先要確定股東價值差距(財務層面)。比如,股東期望5年之后銷售收入達到5億元,但目前只有1億元,那么4億元差距就是企業的總體目標。

為達到該戰略目標,企業需要運用人力資本、信息資本和組織資本等無形資產(學習與成長),才能創新并建立戰略優勢和效率(內部流程),進而把特定價值帶給市場(客戶),從而彌合股東價值(財務)的預期差距。

所謂戰略解碼,則是指通過可視化的方式,將組織的戰略任務轉化為全體員工可理解、可執行的行為過程,具體而言包括以下五大要點。

第一,戰略解碼能有效地提升戰略執行力。

第二,解碼會議的重要產出,是基于對戰略重點的分析,擬定行動計劃,并將責任落實到個人,簽訂個人績效合約。

第三,戰略解碼幫企業劃分職責邊界,確定績效考核指標,促使績效管理以戰略目標為導向,解決戰略實施中的管理障礙。

第四,解碼會議將企業高層召集在一起,就戰略性問題進行充分討論,實現企業發展壓力和對未來信心的傳導。

第五,通過戰略解碼、績效培訓等活動,有利于增強合作伙伴和投資者的信心。

發展是企業永恒的主題,但無論是“戰略地圖”,還是“戰略解碼”,傳統的戰略制訂及執行模式均帶有先天致命缺陷。

首先,戰略目標的制訂有失公允。

雖然有主客觀環境分析做基礎,但戰略預測局限于直線式思維,目標確立帶有主觀性色彩。何況在不確定凸顯的時代,產業邊界相互交融,產品與服務創新不斷涌現,中短期的經營指標都“測不準”,何況長期計劃?

其次,戰略計劃的宣貫過于剛性。

強調“自上而下”貫徹執行,逐層分解指標并簽訂責任書,并以強有力的績效考核獎懲來推動。由于財務、客戶、內部、學習與成長等維度環環相扣,動態調整難度極大,即使調整也是滯后和被動的。

最后,以運營方法代替戰略方向。

不難理解,在行業發展出現拐點、市場運行爆發危機時,企業把握方向趨勢比關注方法改進更重要。然而,幾乎所有的戰略工具均停留在方法論層面,癡迷于精益生產、供應鏈優化、營銷推廣及卓越績效,自然難敵大浪。

戰略定位的3個維度

地圖越是精細、解碼越是深入,在“黑天鵝”或“灰犀牛”來臨時刻,卻越是離譜得驚人。

手持昨日的“舊船票”,如何登上今日的“客船”?

“京城第一銷金所”何以率先倒閉?請看K歌之王的行業大環境。

據統計,全國KTV 數量在2014-2018年間復合增長率為0.3%,預計2019-2023年間復合增長率為1.2% ;而KTV市場規模的復合增長率,預計將從2014-2018年的2.2%,下降至2019-2023年的1.2%。

雖然在2018年,KTV行業市場規模超過1280億元,但在線上唱歌、迷你KTV等新業態沖擊下,同質化、單一性的傳統KTV風光不再,店均收入更是難掩頹勢。2014年,KTV包廂均價為141元/時,近兩年僅維持在90元/時上下。

在這樣一個規模零增長、盈利更艱難的市場領域,越是“貪大求洋”的企業越是脆弱,盡早關門大吉算是明智之舉。

輸在戰略定位起點上的K歌之王,低頭忙于梳理流程、制度有何意義?

當然了,在戰略定位正確、發展方向清晰的前提下,“戰略地圖”、“戰略解碼”不失為一種有效的輔助性分解和實施工具。

有正確的戰略指引,才能有定力和抵抗力

《從優秀到卓越》是超級暢銷書《基業長青》主要作者柯林斯的又一力作,被《福布斯》評為“20世紀20本最佳商業暢銷書”。

作者在該書中指出,“有無戰略已經不是衡量一家公司能夠成功的依據。無論是優秀的公司還是平庸的公司都有戰略,但戰略的執行力如何卻是區分它們的標志”。

這句話被很多人奉為圭臬,實際上卻是徹頭徹尾的謬論:企業興衰與執行力相關,但最重要的還是戰略方向是否正確,這是大前提。

細節決定成敗,敗了可以卷土重來;方向關乎生死存亡,出局了還有機會嗎?

在戰略合理、方向正確的前提下,方法當然很重要,它可以事半功倍。

如果方向不對,那么努力不僅僅是白費,而簡直就是犯罪,所謂南轅北轍、適得其反。

受“疫情”沖擊較大的企業,往往有如下共同特點:大規模生產,集中性消費,直線式擴張,集權型管控。

所謂大規模生產,是指追求(單一)產品的營業總額及市場份額;所謂集中式消費,是指大容量、標準化的消費體驗;所謂直線式擴張,是指公司業績指標年年加碼,區別僅在于增長速度高低不同;所謂集權式管控,是指動力和壓力均來自公司總部,下屬企業難以靈活、自主地應對市場變化。

戰略定位就是企業的發展方向和擴張路徑,是在對外部競爭環境進行系統判斷、對內部資源及能力進行客觀評估的基礎上,確定企業的產業邊界、商業形態和競爭地位。

顯然,“戰略解碼”和“戰略地圖”等工具,都帶有以上四大典型色彩。特別是集權式管控,更是直接扼殺了業務單元的活力和創造力,危機來臨時唯有全軍覆沒。

與之相對,未來真正有抵抗力、有戰略競爭優勢的企業,一定是訂制化生產、個性化/分布式消費、動態式發展和分權型管控的企業。唯有如此,企業上下才能最大限度地規避、抵御和化解各類風險。

既然抵抗力來自定力,定力來自準確合理的戰略定位,那么對身處不確定時期的企業而言,如何破解戰略定位暨發展方向這一難題?

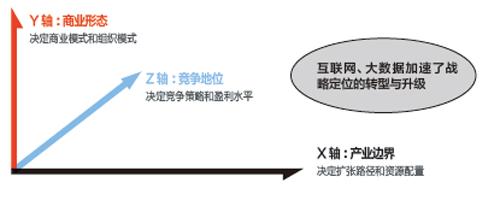

我們認為,戰略定位就是企業的發展方向和擴張路徑,是在對外部競爭環境進行系統判斷、對內部資源及能力進行客觀評估的基礎上,確定企業的產業邊界、商業形態和競爭地位。

(一)產業邊界

產業邊界是指業務范疇的寬度和產業鏈跨度。它回答企業是“干什么”“做哪一行”的問題,這是頭等大事。

需要指出的是,正確認知和界定產業邊界,就必須跳出傳統的專業技術特征,關注客戶價值主張,理解客戶的本質需求。

美國西南航空堪稱戰略卓越的代名詞,但其成功秘訣絕非低成本、低價格的循環論證。答案就在于他們自我定位為“大眾客運業”,而非傳統的航空公司,飛機不過是一種交通工具,客運服務才是真正的客戶價值主張。

(二)商業形態

商業形態是指企業“怎么干”,屬于哪一類企業。有什么樣的商業形態,就會有什么樣的商業模式,它是企業的商業本質所在。

在房地產行業中,按產業鏈順序涵蓋的商業形態依次是:投資商、開發商、設計商、建筑商、裝飾商、分銷代理商和物業管理服務商等。

在制造業,商業形態一般可分為以下4類:一是沒有品牌和渠道的代工商,二是雖有獨立的品牌和營銷體系,但習慣于自產自銷的制造商,三是掌握價值鏈關鍵環節,其余環節多借助分包或外協方式的提供商。

(三)競爭地位

即行業競爭位序,企業在市場領域中“算老幾”。

從企業實踐出發,我們將一般行業的競爭地位分為以下6大類:

一是控制地位,一家獨霸則可以制定游戲規則;二是主導地位,寡頭壟斷決定產品或服務的市場價格;三是領先地位,市場份額最高且引領行業發展趨勢;四是優勢地位,在市場競爭中掌握一定的主動權;五是維持地位,在盈虧平衡點上下起伏;六是掙扎地位,企業瀕于倒閉、破產。

總之,真正的戰略定位,必須從產品營銷與競爭策略層面躍升到產業戰略高度,從熱衷于商業模式創新深化為抓住商業形態本質,從側重市場競爭轉換到戰略合作聯盟,如此方能破解發展方向與擴張路徑問題。