小腸內排列術治療廣泛粘連性腸梗阻的效果觀察

羅特東 朱錦濤 許鵬杰

( 佛山市第一人民醫院胃腸外一科 廣東 佛山 510000)

廣泛粘連性腸梗阻是一種臨床多發的消化系統疾病,是腸梗阻中較為常見的一種類型。手術創傷及腹腔炎癥是導致該病發生的主要原因,患者常常會有腹脹、惡心、食欲不振等癥狀,對患者的消化系統產生了嚴重的影響[1]。目前臨床治療此病主要以常規腸梗阻手術為主,該方式在初期能夠有效解除粘連,緩解患者的癥狀,但術后會產生新創面,導致再次出現腸梗阻粘連,進一步加重患者的病情,無法取得滿意的治療效果[2]。小腸內排列術是近年來臨床不斷創新改良的一種新型手術模式,較傳統手術而言,手術操作更加簡單,通過M-A 管(雙腔帶氣囊內固定管)插入人體腹腔,利用輕柔的手法對粘連腸管進行松解,有序地進行手術流程,縮短了手術時間、住院時間,加速了患者腸胃功能恢復時間,降低了患者出現腸瘺、切口感染、腹腔腫脹、膀胱損傷等并發癥的風險[3],提高了廣泛粘連性腸梗阻患者的治療有效率,取得了更佳的治療效果。本次研究對小腸內排列術治療廣泛粘連性腸梗阻的120 例患者的療效進行了觀察。現報道如下。

1.資料與方法

1.1 一般資料

以我院2019 年5 月—2020 年2 月收治的120 例廣泛粘連性腸梗阻患者作為本次研究對象,將其隨機分為觀察組與對照組,每組各60 例。對照組男32 例,女28 例,患者年齡19 ~65 歲,平均年齡(41.8±4.1)歲,平均病程(7.2±1.8)d;觀察組男31 例,女29 例,患者年齡20 ~64 歲,平均年齡(42.5±3.7)歲,平均病程(6.9±1.7)d。經統計學處理,兩組患者的性別、平均年齡、平均病程等臨床資料比較差異無顯著性(P >0.05),可進行對照性研究。

1.2 治療方法

所有患者在入院后禁食,確保電解質、水處于平衡狀態,并進行胃腸減壓。對照組采取傳統腸梗阻手術治療:指導患者取仰臥位,進行全身麻醉,切開腹膜后不能盲目分離粘連部位,腹腔進行探查,明確梗阻部位,對引起梗阻的粘連進行分離,避免對所有的粘連都進行分離,注意盡量減少或避免對腸壁漿膜層及腹膜造成損傷,如從腸腔壓力明顯增高、血運障礙者需先進行減壓松解粘連腸管,切除梗阻腸管和壞死腸管,并進行對端吻合,將腹腔沖洗干凈, 排列好小腸。修補腸管漿肌層,縫合手術切口。觀察組采取小腸內排列術:患者取仰臥位,進行全身麻醉,常規方式切開皮膚組織,進入腸道,充分松解粘連腸管,禁止盲目操作,需避免腸破裂。將M-A 逆行插入闌尾殘端開口,固定處理M-A 管的腹外端,將闌尾切除,并進行荷包縫合固定操作,將2 根胃管放置其中,采用7 號絲線縫接,根據S 型排列腸管,在切口近端5cm 處實施隧道式包埋,腸管引出孔以腹壁為主,之后在腹腔根據順序將腸道順入緩慢拖氣囊至回腸末端,抽出氣囊中空氣,縫合在空腸起始段管樁,并在左上腹壁處固定,并進行腹腔引流,縫合手術切口。手術結束2 周后,去除患者體內的M-A 管。

1.3 觀察指標

對比兩組患者的手術時間和住院時間;并發癥包括腸瘺、切口感染、腹腔腫脹、膀胱損傷[4],發生率為發生例數所占總例數的比率;治療效果分為無效(患者的臨床癥狀未改善、腸道功能未恢復)、有效(患者的臨床癥狀基本消失、腸道功能有所好轉)、顯效(痊愈患者的臨床癥狀完全消失、腸道功能完全恢復),總有效率=(有效+顯效)例數/總例數×100%。

1.4 統計學方法

數據采用SPSS21.0統計學軟件分析處理,計數資料采用率(%)表示,行χ2檢驗,計量資料用均數±標準差(±s)表示,行t 檢驗,P <0.05 為差異有統計學意義。

2.結果

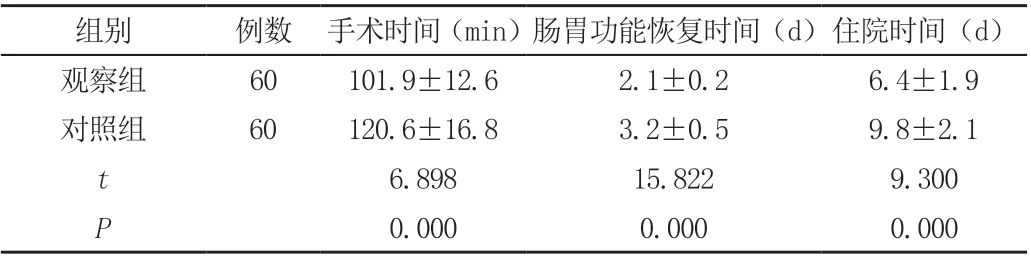

2.1 手術時間、腸胃功能恢復時間和住院時間對比

觀察組患者平均手術時間、平均腸胃功能恢復時間、平均住院時間與對照組患者比較,組間對比差異有統計學意義(P<0.05)。具體數據見表1。

表1 兩組手術時間、腸胃功能恢復時間和住院時間對比(±s)

表1 兩組手術時間、腸胃功能恢復時間和住院時間對比(±s)

組別 例數 手術時間(min)腸胃功能恢復時間(d)住院時間(d)觀察組 60 101.9±12.6 2.1±0.2 6.4±1.9對照組 60 120.6±16.8 3.2±0.5 9.8±2.1 t 6.898 15.822 9.300 P 0.000 0.000 0.000

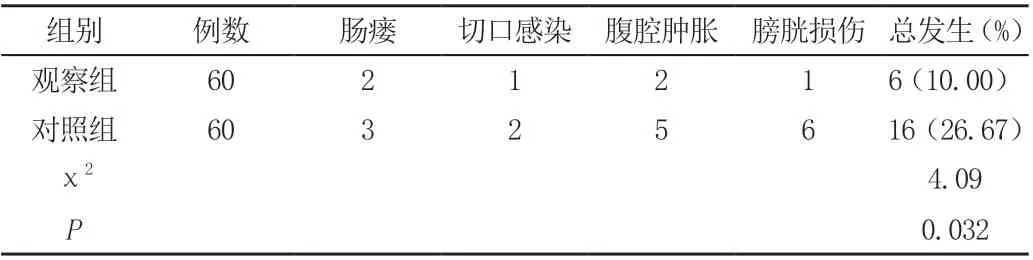

2.2 并發癥發生率對比

觀察組患者并發癥發生率為10.00%,對照組為26.67%,觀察組明顯低于對照組,組間差異有統計學意義(P <0.05)。具體數據見表2。

表2 兩組并發癥發生率對比(例)

2.3 治療有效率對比

觀察組患者中無效3 例、有效26 例、顯效31 例,治療總有效率為95.00%,對照組患者中無效17 例、有效19 例、顯效24 例,治療總有效率為71.67%,觀察組患者顯著高于對照組,組間差異有統計學意義(χ2=11.760,P <0.05)。

3.討論

粘連是手術后常見的并發癥之一,但并不是所有粘連都會造成腸梗阻,腸梗阻通過腸管血供情況可分為絞窄性腸梗阻、單純性腸梗阻[5];通過梗阻程度可分為不完全性腸梗阻與完全性腸梗阻;通過疾病急緩分為慢性腸梗阻與急性腸梗阻。通過按梗阻部位可分為結腸梗阻、低位小腸梗阻及高位小腸梗阻。臨床較為常見的是粘連性腸梗阻,患者的主要臨床癥狀為惡心、腹痛、食欲不振、排便困難等[6]。廣泛粘連性腸梗阻主要是由手術創傷和腹腔炎癥導致,患者因為多種因素誘發腹腔內腸粘連,進而造成患者腸內容物出現不能順利通過腸道[7]。術后患者身體在修復過程中發生滲出物、積血黏附是主要原因,該病對患者的身體健康造成了嚴重的威脅。臨床常采用手術治療作為主要的治療方式,傳統腸梗阻術能夠在初期緩解患者的臨床癥狀,但患者易右發腸瘺、切口感染、腹腔腫脹、膀胱損傷等并發癥,極易出現再次粘連,對患者造成更大傷害[8]。小腸內排列術較常規腸梗阻手術而言,手術操作簡單,有效地接觸腸道粘連,減少患者出現并發癥地風險,加速了患者恢復,對控制性較差或不可控的粘連進行了有效的治療,取得了較為理想的治療效果。該手術主要是通過導管的彈性作用,防止腸袢形成銳角,保持腸腔通暢。對原有創面粘著并固定腸袢,從而有效避免出現腸梗阻。小腸內排列術改善患者惡心、腹痛等臨床癥狀,降低患者出現并發癥的風險,大大減少了患者的痛苦,對于患者的生理和心理都起到了積極的作用,提高了治療有效率,有利于推廣此手術模式治療更多粘連性腸梗阻患者,推動醫藥專家進一步研究創新,在臨床治療中得到更為廣泛的發展,

綜上所述,小腸內排列術治療廣泛粘連性腸梗阻疾病,能夠縮短患者的手術時間和住院時間,降低患者出現并發癥的風險,促進患者各項生命指標的恢復,加速治愈過程,減輕患者痛苦,提高治療有效率,效果顯著,值得臨床應用。