基于診改的高職院校項目支出績效管理機制研究

■黃麗娜

(包頭職業技術學院)

1 研究背景

2015年,教育部印發《關于建立職業院校教學工作診斷與改進制度的通知》(教職成廳〔2015〕2號)、《關于印發〈高等職業院校內部質量保證體系診斷與改進指導方案(試行)〉啟動相關工作的通知》(教職成司函〔2015〕168號)文件,高職院校人才培養質量保證由外部評估轉為自我保證,新一輪內部質量保證體系建設工作陸續啟動。在“五縱五橫一平臺”的診斷與改進框架設計中,財務支持作為“五縱”中資源保障的一部分,是診改工作的重要環節,實現財務運轉的自我診斷改進,更加有效保障“五橫一平臺”運轉具有至關重要的作用。

當前,高職院校財務管理面臨重大變革。從資金來源渠道和特點上看:一是項目資金的撥款力度持續加大;二是項目資金建設目標從辦學條件改善逐步擴展到內涵建設,資金使用逐漸從硬件轉變為軟、硬件結合;三是項目資金渠道多元化,包括中央財政投入、地方各級財政投入、舉辦方投入、行業企業投入及學校自籌等,資金核算、管理難度加大。從外部監管來看,國務院、財政部相繼出臺和修訂了《關于全面實施預算績效管理的意見》和《項目支出績效評價管理辦法》,全面預算管理從局部試點逐步進入全面實施階段,對項目資金使用管理的規范性和效益性提出更高要求。從高職院校事業發展上講,內部質量診斷改進、優質院校建設、創新發展行動計劃、現代學徒制建設、“雙高”建設等一系列改革發展項目的推進昭示高職教育已經進入內涵發展階段,誰能走好項目建設先手棋,誰就能占領先機贏得發展優勢。可見,無論從客觀要求角度還是主觀需要角度,推進科學、高效的項目支出績效管理都是亟待解決的現實課題。

基于以上,在國家大力推進支出績效管理、高職院校診斷改進工作的大背景下,在診改視角下開展支出的績效管理,提高支出效率,是當前高職院校強化管理、大力推進各項事業快速發展的迫切要求。

2 高職院校項目支出績效管理的現狀

當前支出績效管理尚未形成一個成熟的框架,也沒有普適性的績效管理方法,由于各個績效管理對象的特點,需要因地制宜構建適用于自身的評價管理體系;對于內部質量診斷改進的研究基本集中于內部質量保證體系的構建、目標鏈、標準鏈的打造以及“五橫”層面建設運行,尚未有關于“五縱”系統運行模式及診斷改進的研究。在職業教育改革發展項目密集建設和預算績效評價全面開展的雙重推進下,高職院校項目支出績效評價工作基本鋪開,但從執行效果來看,重支出輕績效的態勢尚未得到徹底扭轉,高職院校更多的將績效評價視為項目獲批和通過驗收的必要條件,績效管理仍浮于表面。

2.1 項目支出績效評價指標設計缺乏導向性和科學性

學術界目前尚未形成廣泛試用的支出的績效評價體系,基本沒有針對高職院校支出績效評價的研究。高等職業院校在辦學定位、辦學特點、資金結構以及經營績效上都與其他類型高校有明顯不同。項目支出績效評價指標是項目建設目標和標準的具體體現,而項目建設目標和標準應服務于學校發展建設大局。當前,高職院校普遍存在將項目申報孤立于學校建設大盤的現象,項目建設目標及評價標準的設定缺乏戰略性思考和目標導向,表現在向上沒有對接學校中長期發展規劃及各類專項規劃,向下沒有結合專業建設、部門發展需求,難以有效引領專業建設、支持教師、學生發展。

2.2 項目建設過程中缺乏有效管理和推進

項目支出績效評價一般采取事后評價方式,對于項目建設中期沒有監控,高職院校將注意力更多集中在事前指標制定和事后結果評價,即便說清哪個有效果,對于評價的項目也已經于事無補,對于項目推進過程中績效情況關注不夠,導致績效產生過程形成“灰箱”。沒有對績效形成過程進行干預導致績效結果不可控。

2.3 尚未形成評價結果動態反饋調整機制

項目支出績效評價結果是項目建設情況的反饋,一方面反映了項目建設單位的主觀努力程度,一方面反映了目標、標準的客觀設置合理度。高職院校應在整理、分析評價結果的基礎上,針對兩種不同情況開展獎懲、整改或對績效評價指標體系進行動態調整。目前,高職院校對績效評價結果的應用主要是前者,尚未針對績效評價指標體系形成“反饋—調整”的動態機制。

2.4 強調外部監管,項目建設單位主觀能動性發揮不足

項目建設的質量主體是項目建設單位,其主觀能動性的發揮決定了項目支出績效。現行對項目支出進行的績效評價是一種外部的、對立性質的考核,資金使用單位處于一種被動地位,質量主體意識缺乏有效的激發,很難自動自覺采取行動提升項目支出績效。

3 基于診改的項目支出績效管理機制構建

解決當前高職院校項目支出績效管理存在問題的關鍵是構建科學有效的管理機制,充分發揮項目建設單位質量主體作用,推進項目目標標準設定、實施推進、跟蹤反饋、績效評價、改進提升等管理環節緊密銜接、系統運行,形成良性循環。

3.1 構建思路

項目支出績效管理機制包括三個關鍵內容:一是科學合理、導向性強的評價指標體系(即目標和標準);二是項目績效的全過程管理與改進;三是項目建設單位績效主體作用的發揮。當前高職院校正在推進內部質量保證體系診斷與改進工作,以學校為質量保證主體,制定人才培養目標及標準,采取有效措施按既定標準實施目標,并對實施過程中的偏離進行修正,最終實現質量的提升。診改原理契合了績效管理的基本要點,同時財務保障也正是該體系支撐系統的重要建設內容,因此本文基于診改理論構建管理機制。

3.2 運行邏輯

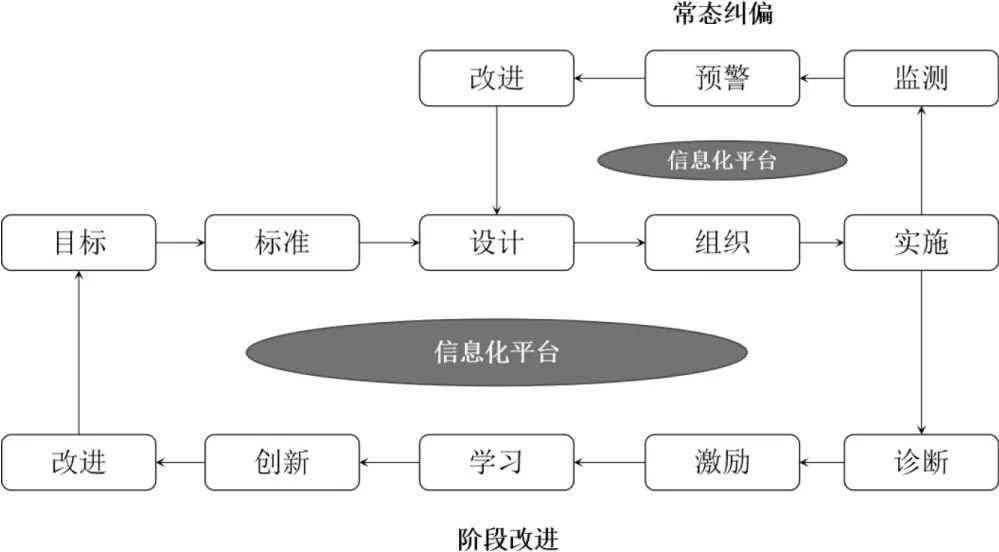

管理機制運行邏輯:項目建設單位作為質量主體,以項目支出績效目標為出發點,以績效標準為基準點,組織項目實施推進;當實際績效值劣于績效標準時預警,項目建設單位分析預警信息,進行常態糾偏(上方小循環);項目結束時對項目支出績效進行自我診斷,并根據診斷情況進行階段改進(下方大循環),必要時調整項目支出目標(如圖1所示)。

圖1 管理機制運行邏輯圖

3.3 機制建設路徑

建立目標鏈。依據學校中長期發展規劃、專項發展規劃、要點工作等目標文件,分解傳遞建立或進一步補充完善《項目指標庫》;項目建設單位依據《指標庫》,結合項目情況制定《績效評價——基本指標》,報預算委員會或項目管理部門核定。

建立標準鏈。對績效目標進一步分解,結合項目實際情況制定個性指標,形成《績效評價——補充指標》,報預算委員會或項目管理部門審定;選擇質控點,制定預警標準。

預警,常態糾偏。項目資金到位后,下達《預算下達通知書》,項目建設開始;項目建設單位定期通過預算管理系統提交執行情況,系統(或預算委員會、項目管理部門)進行預警和反饋,項目建設單位根據反饋情況進行改進。

評價,階段改進 。項目建設單位整理相關材料,編寫《項目績效自評表》《績效自評報告》,提交預算委員會或項目管理部門審核,根據要求進行整改(如需);財務部門根據實際運行情況,適時調整指標庫。

通過對項目支出績效的全程跟蹤評價,及時反饋,修正支出行為或績效標準,對項目支出情況進行分析、梳理,借鑒現有研究資料,制定績效評價指標體系,設計支出績效管理機制及診斷改進運行流程,推動項目支出績效水平持續提升。以項目支出管窺支出績效管理路徑,提煉高職院校支出績效管理“范式”和高職院支出績效的運行規律,探索有效、可操作的績效管理及診斷改進路徑,提升支出的績效、支撐內部質量保證體系運轉,保障人才培養工作的順利開展及持續提升,最終實現提高人才培養質量的目的。