科創板跟投是與非

羅培新 李晉

證監會主席易會滿在中國上市公司協會2019年年會上表示,保薦承銷、審計評估等中介機構要歸位盡責,切實發揮好資本市場“看門人”作用;證監會2020年系統工作會議提出,推動行業機構高質量發展。保薦制度在我國已17年,承擔保薦職能的券商不僅要“推薦”企業上市,更要“保證”其質量,但欺詐發行案例仍屢屢發生,保薦機構無法審慎盡責,成為眾所周知的事實。其中部分保薦機構只負責將企業精美包裝之后“推薦”上市,賺得保薦承銷費就結束了使命,后續這些上市公司的盈虧、優劣不再與其相關,更毋論廣大中小投資者的利益保障了。因此,部分保薦機構背上了“花瓶”“幫兇”的罵名。科創板跟投制度,為上述問題的解決帶來新契機,同時仍存是非之爭。

借鑒韓國有所差異

創新是科創板的核心理念之一,未盈利企業能上市、雙重股權結構……為扭轉保薦機構只“薦”不“保”,科創板在發行承銷環節引入了保薦機構相關子公司跟投的新制度,希冀通過市場化的“資本約束”方式,將投資者利益與保薦機構捆綁,敦促其更好地履行好看門人職責。

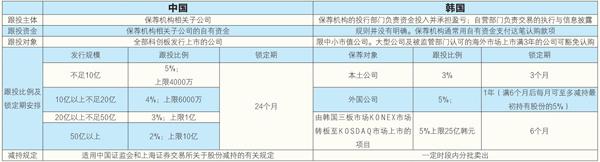

跟投制度起源于韓國KOSDAQ市場,是為解決IPO定價過高而導致的破發問題,另一方面想激發市場主體活力,提振IPO市場信心。制度已在韓國平穩運行六年、效果初步顯現,作為其獨特的創新機制,跟投在全球資本市場的實踐并不充分。科創板吸納借鑒,足以體現監管部門貫徹創新理念的決心。《上海證券交易所科創板股票發行與承銷業務指引》設專章就跟投主體、資金和鎖定期等進行了規定。中韓的跟投制度內容核心如下:

其一,跟投主體限定為保薦機構相關子公司,進行2%-5%的跟投。對于極個別因特殊原因無法以另類投資子公司進行跟投的保薦機構,上交所進行了包容性規定,即允許其通過監管機構所認可的其他方式跟投。總之,KOSDAQ有豁免,科創板則無一例外。保薦機構是法定的戰略投資者,需要背負因前期定價不公允,而后期股價破發、下跌致使整體項目收益為零或負的風險。由此,跟投一定程度上消除了保薦機構的短期套利沖動,他們必須對發行人的核心競爭力、技術先進性等做全面評估,從而確保股票定價相對合理。

其二,與韓國的分類標準不同,跟投比例根據發行規模設置了四個梯度,并規定單個項目的跟投金額上限。從“一刀切”進步為“一刀一刀切”的差異化設計,較好地平衡了資本約束力和保薦機構承受力之間的矛盾:一方面能避免跟投金額太少達不到約束的效果,另一方面減輕了跟投大型項目時的資金壓力,避免挫傷其積極性。最重要的是鎖定期,據悉“24個月”是比對衡量了一般戰略投資者(12個月限售期)和對發行人承擔最高責任的實際控制人(36個月限售期)之后確定的:鎖定期的長短和義務的輕重呈線性正相關關系。如果沒有該限制,保薦機構就不能算戰略投資者,其依然可以在定價環節高估定價,賺足溢價紅利后全身而退,只有“資本”沒有“約束”。

跟投作為一項新制度,能夠促進保薦機構的歸位盡責,真正提高所保薦公司的質量,IPO定價也能市場化、合理化。此外,制度倒逼券商不斷提升研究定價、資金實力等自身綜合能力,進一步做大做強。對投資者而言,保薦機構跟投制度,無異于廚師上菜前的試吃。菜品的生熟幾分、口味優劣,食客們可能會被其光鮮的外表迷惑;但如果由制作的廚師先行試吃,食客們便能據其反饋,按自己的喜好進行取舍,吃得也更加放心。

利益沖突待檢驗和解決

跟投新規在初期收獲了諸多好評,各大券商一度掀起了加快融資、設立跟投子公司的熱潮,但評估一項新制度需全面考量。第一個考量點是科創板初期的政策紅利。在投資者對于市場普遍看好、行情比較火爆的情況下,保薦機構的跟投勢必是風險小、收益大的業務,很可能成為保薦機構新的利潤增長點。尤其是初期上市的優質科創企業較多,股票質量較好,相比普通投資者要搖號、中簽才能拿到一點股票,這樣的保障性獲利恐怕會引起不公平的爭議。

此外,跟投制度下,科創板申報企業將會更加看重券商的資本實力,券商間的競爭重心也會側重于此。大型券商因具備較強的資金實力、定價能力及價值判斷能力,往往會占據先機,獲得更多的收益;中小券商跟投資金壓力不小。隨著科創板的運行,大型券商能夠更多進行低價競爭,越做越大。券商本身并非專業投資機構,其作為合格的發行上市中介機構依憑的是聲譽資本,跟投強調資金比拼,難免有些失當。

跟投制度面臨的最大質疑,是保薦機構可能會陷入“自我代理”的利益沖突。保薦機構承擔著定價、承銷的賣方職責,同時作為戰略投資者的買方,存在通過交易賺取差價的動機。這樣,保薦機構可能在定價環節故意壓低優質公司估值,在減持時獲得巨大的增值收益。韓國的實踐表明,跟投機制下的定價的確是一種“合理低估”的IPO價格。另外一種可能的情況是,擁有一定的市場份額支配地位的券商,會通過抬高項目的保薦承銷費率,將跟投風險轉嫁給擬上市公司。要破除此種“自我代理”的利益沖突問題,確需更大的智慧。

最后,對比兩國的跟投制度,一個明顯的不同在減持。韓國,絕大多數券商都會在規定期滿后賣出跟投的股份。為避免對市場造成沖擊,制度在減持環節作出在一定時間段內分批賣出股份的設計。我國,第一批25家科創企業2019年7月上市,離解禁還有1年多,“適用中國證監會和上海證券交易所關于股份減持的有關規定”是否不夠精細,是否還需要針對性更強制度安排,頗費思量。

凡事利弊俱存。以資本信用強化保薦機構的市場聲譽,在當下未必不是一種良善的選擇。如何根據市場流變,通過更為精細的制度安排抑制種種惡念,是科創板未來的一道制度命題。