讀懂樂譜和音樂整合的教學研究

【摘要】鋼琴專業學生通過“理解樂譜”和“合理整合”來學習并演奏一首作品,這個過程最基本的,但也涵蓋了專業性。可以根據所掌握材料的深淺程度來理解和把握作品的創作意圖,加上合理的指法、力度、踏板來提升演奏技巧。

【關鍵詞】音樂;讀譜;整合

【中圖分類號】J624.1? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 【文獻標識碼】A? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 【文章編號】1002-767X(2020)03-0100-03

【本文著錄格式】余立.讀懂樂譜和音樂整合的教學研究[J].北方音樂,2020,02(03):100-102.

引言

俄羅斯表演藝術學派的奠基人之一——海因里希·涅高茲說:“當我們不能準確把握作品思想時,只能做到彈成什么樣就是什么樣,而決不是作品的真實面目。”這說明忠實于原作應是每一個演奏者的出發點,先讀懂樂譜是學習一首新作品的基礎要求,對作品所蘊含不同層次的不同信息做分析研究后再做出合理表達,才能以期最大程度再現音樂本身,最終避免“彈奏只能達到我們力所能及的實際水平,而不是所想要達到的水平”。

一、樂譜里所蘊含的基本信息

世間萬物都是有自己存在的特性的,比如一年中有四季,中國文化里有十二生肖,西方文化里有十二星座。而起源于歐洲距今有300多年歷史的鋼琴藝術,按特性分類就有巴洛克、維也納古典主義、浪漫主義、民族樂派、印象派、新古典主義等等種類繁多。在接觸任何一首作品前,把所得的信息分類歸納組合是每一個演奏者快速掌握其特性的辦法。

(一)作者和創作背景對作品風格的影響

要把握一首曲子的作品風格,首先要知道曲作者是誰,了解他在什么時代背景下創作了這首曲子。這是非常重要的一點。每個作曲家都有自己的個性,個性的表達會因作品的不同會有所變化。同一作曲家的不同作品里有特殊的個性似乎還不算難以理解,但同一首作品的每一個樂句也有它特殊的個性那就不大好掌握了。例如肖邦的每一首夜曲都是不同的,千變萬化的。又比方說,作曲家寫了一個“有表情的”樂句,那是應該用怎樣的表情?寫了一個“漸強”,那么應該漸強多少?這都是要結合作曲家及創作背景來考慮的。

(二)題材和曲式結構對速度的界定

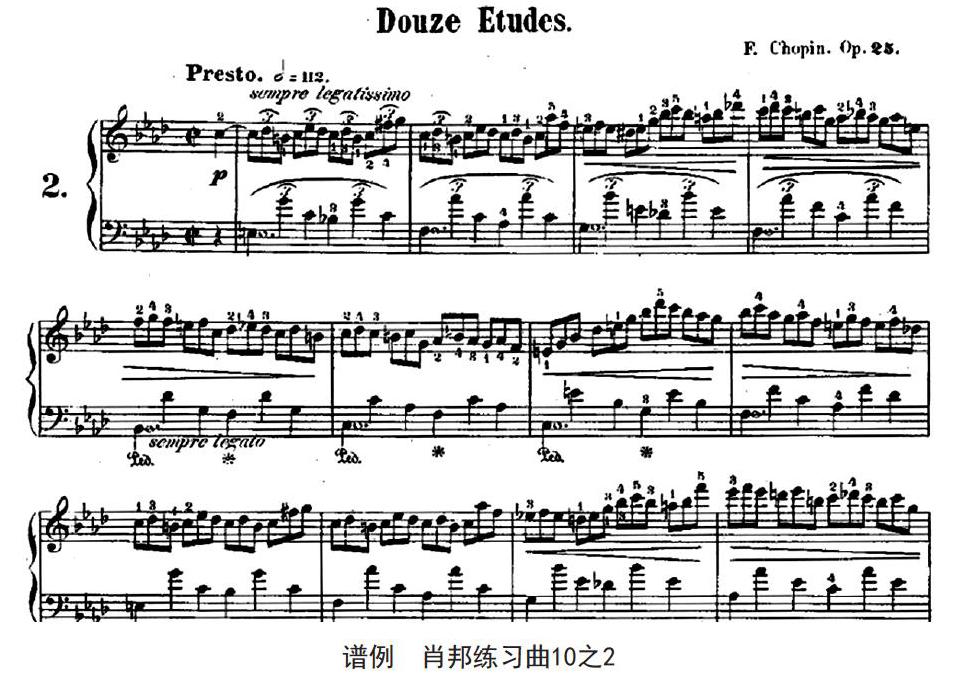

即便是天賦很好的學生,如果不懂得曲式結構原理,所演奏的作品肯定是要散架的。學生的演奏經常涉及的鋼琴作品題材有練習曲,復調,古典時期及浪漫時期的奏鳴曲,中外樂曲等等。根據題材不同著力點和關注點也有區別。比如練習曲題材有兩種,一種為樂器演奏的技術訓練而寫的樂曲,常有特定的技術上的目的,如訓練音階、琶音、八度音、雙音、顫音等;一種為音樂會練習曲,由前者派生而來,逐漸演變為一種炫技性的藝術作品而在音樂會上演奏。肖邦、李斯特的練習曲除了炫技更多的是在藝術上的追求。很難被學生掌握,要彈好更是難上加難,每一首都包含一種或者幾種彈奏技巧,準確性和速度也都有很高的要求。作曲家本人曾表明這些練習曲是為鋼琴家寫的,只有技巧上沒有障礙的學生才能駕馭。奏鳴曲(Sonata)題材從古典時期開始逐步發展完善,在西方古典音樂占有著重要的位置,是鋼琴專業學生的必考曲目,古典時期奏鳴曲也是歷屆鋼琴專業比賽第一輪的規定作品,是檢驗鋼琴專業學生音樂素養的基礎。奏鳴曲每個樂章內部有特定的曲式結構和特點,第一樂章是呈示部+展開部+再現部組成。呈示部有兩個對比的主題一前一后出現,發展部的材料來源于呈示部,也有可能出現新的旋律和轉到新的調上,最后再通過不斷重復一個動機回到原來的調上開啟再現部。再現部顧名思義與呈示部相似,音樂為接近作品的尾聲而作鋪墊。第二樂章通常是一個慢板,作為第一和第三的一個連接樂段。這里的音樂舒緩,曲調抒情。第三樂章通常熱烈而歡快,回旋曲式結構。如果掌握和明白了作曲家的創作意圖,這些不斷重復的音節或者句子就不會被彈奏得缺乏變化。古典時期的奏鳴曲速度界定和踏板運用的要求是非常嚴格的。到了20世紀,作曲家依然創作著給樂器演奏的奏鳴曲,但相較于古典樂派以及浪漫樂派的奏鳴曲,20世紀的奏鳴曲在曲式方面已發生了變化,展現出不同的面貌,速度上也沒有那么嚴謹了。復調題材是指兩段或兩段以上同時進行、相關但又有區別的聲部所組成,聲部間各自獨立又和諧地統一,彼此形成和聲關系的創作技法。以巴洛克音樂為代表,有不同旋律的同時結合的“對比復調”,也有同一旋律隔開一定時間的先后模仿的“模仿復調”。這種題材要關注前呼后應、此起彼落的各聲部關系。即使是快板也要聲音也要清脆,四平八穩。帶標題的樂曲題材則是用聲音對標題進行縱橫描述。要求符合表述的音色也對技巧提出了更高的要求。

由此而言,得知了作品產生的時期以及作曲家的創作特點,作品的結構以后,接下來要考慮的就是怎樣的演奏速度才是合理的。

(三)樂譜中的術語符號

1.速度標記

慢板(Lento);(慢速)柔板(Adagio);行板(Andante);快板(Allegro);快速有生氣地(Vivace)。急板(Presto)等。速度代表了作品的性格,這里要注意的它是相對整體而存在的,并非一項獨立客觀的存在。這就要講到一個老生常談的話題,“鐘表時間”和“情感時間”。不能把鐘表思維運用到音樂上,因為藝術不是流水線上產生出來的產品,因此它就像不可能要求所有的人用同樣的速度去走路那樣,做一個整齊規范的要求。如果一分鐘80次的速度是一個人心跳頻率最舒適的狀態,那么可以把這個速度設定為作品速度的中軸。80次就好比在作品速度“0”的位置上。那么80次以下的數字就是負數。節拍器從一分鐘40次開始到228次,假設它們和情緒相對應,那么80次是平靜坦然的,96次就是積極的。108次可以形容為興奮的,132次為勇往直前的。可以開展想象力以此類推。而80次以下的,可以理解為小心翼翼或是隱藏的,意義深遠的,緬懷的,紀念的……由此可見,樂譜前面所給出的速度標記蘊含了隱藏的信息——情緒的位置。再來說到不同音樂家的特點,例如巴赫的作品,在速度的處理上是非常穩定而有節制的。就算速度標記為快板的作品也不是飛快的,而是穩穩當當的。那么同樣是快板的貝多芬作品是應該理解為四平八穩的還是精神抖擻勇往直前的呢?這只有在有了邏輯性的分析后才能貼近作品的風格。正確地去理解作品所要表達的氛圍,情緒,才能更好地忠實于原作。

2.彈奏法符號

連奏(Legato)或者斷奏(Staccato)。演奏上大致分為這兩類。連奏里包含非連奏,再細致劃分又有小連線表示的內分句。斷奏以Sataccato來表示,通常解釋為跳音。在意大利語原意指的是斷開的,即不連接。這就比叫做跳音帶來更多的可能性。同是Sataccato,但有的是八分音符,有的是十六分音符,有的是在力度“f”里面的,有的是在力度“P”里面的。

3.表情術語符號

柔和、溫柔地(Dolce);有表情地(Espressivo);輕快地(Leggiero);激動地(Agitato);如歌地(Cantabile);幻想地(Capriccioso);隆重地、莊嚴地(Maestoso);著重地、清晰地(Marcato);悲哀地(Mesto);神秘地(Misterioso)逐漸消失(Moreudo)等等。用來提示旋律氛圍和音樂發展方向。只有準確弄清該做什么,然后才會對樂句強弱要求,音符長短要求有個合情合理的理解,從而進一步研究彼此的因果關系,挖掘其隱藏的信息。這一步是可以并應該和學生探討的,這對開發他們的音樂表現潛力是大有裨益的。讓他們認識到樂譜里不僅僅只有音符,如果仔細研究樂譜里的每一個記號,得知其要求,判定出合理性,把作曲家的意圖逐漸吃深吃透,才能最大程度地進行作品的還原。

二、音樂作品的整合能力

(一)指法、力度、踏板

音樂的整合靠彈奏技巧來完善,在學習過程中,應當重視指法、力度和踏板三個方面。

1.指法

合理的指法不僅僅指物理上的彈奏效率---盡可能用最聰明省力的方式彈奏。用對了有助于彈奏輕松,有張力。不管是教學指法和演奏指法都是建立在經過了大量實踐,結果是符合目標基礎上的。對于打基礎的初學者來說,憑第一印象取代規范的指法會被誤導到一個錯誤的方向,一些錯誤不會在一開始就能被發現,并且這樣的錯誤最終會導致無論努力多久都無法做到彈奏的一氣呵成。因此教師從一開始應就嚴格要求學生必須遵照指法的正確規范。

合理的指法就是減少把位的數量。打個比方,彈奏音階遇到轉指,要做到響亮清晰快速,會不會感嘆如果有八個手指該多好啊,那就不存在把位過渡的問題了。從這個假設,意識到盡可能減少把位數量,設法把多個把位合并在一個把位是非常重要的。

指法的運用和音樂的韻律盡可能做到統一,能使彈奏更自然地表現音樂內涵,避免一些違反音樂規律的斷連和強弱。初學一首曲子指法選擇的好壞與將來能否自然由衷的彈奏有著不可分割的聯系。

需要認識每個手指的不同特征以便能夠更好的運用手指的優勢。小指短而瘦,承擔最高聲部和最低聲部,來建筑音樂的框架,但前提是需要耐心單獨訓練小指。一旦你發現嘗試掰斷一段非常短的鉛筆就會馬上明白了,所以嘗試讓小指立直去彈奏。無名指的弱更能符合“賦予感情的彈奏”適合表達細膩優美的音符。在彈奏肖邦的作品時因為它的弱反而能比1,2,3指更有味道地愛撫琴鍵。3指可以完成所有的任務,但也因為是最長最中間的手指,所以有時候也是笨拙的。2指是整個手的軸心,把握整只手的平衡,承擔最棘手的任務。做個試驗,使用轉動門把手就不難得出這個結論。2指的特性可以幫助靈活彈奏雙手交叉的音符。它的特性也使它最容易滑鍵,這個問題可以靠大拇指幫助得到緩解。大拇指起到精準定位的作用。例如連續八度里的“大指認路法”。

2.力度

如何來看待力度的運用,“輕”“強”要求究竟應當到何種程度,達到多少分貝,并不是一個絕對的數字或者范圍。強和弱也是相對的,作曲家的性格和喜好對強弱的理解也是因人而異的,主要還是結合整體氛圍合理分析。比如八度練習曲。

3.踏板

作為另一個獨立的聲部存在,在音樂整合里起到畫龍點睛的作用。用得好的話,就會呈現一種靈動性。基本用法是三種:音前踏板;音上踏板;音后踏板。最常用的是音后踏板。

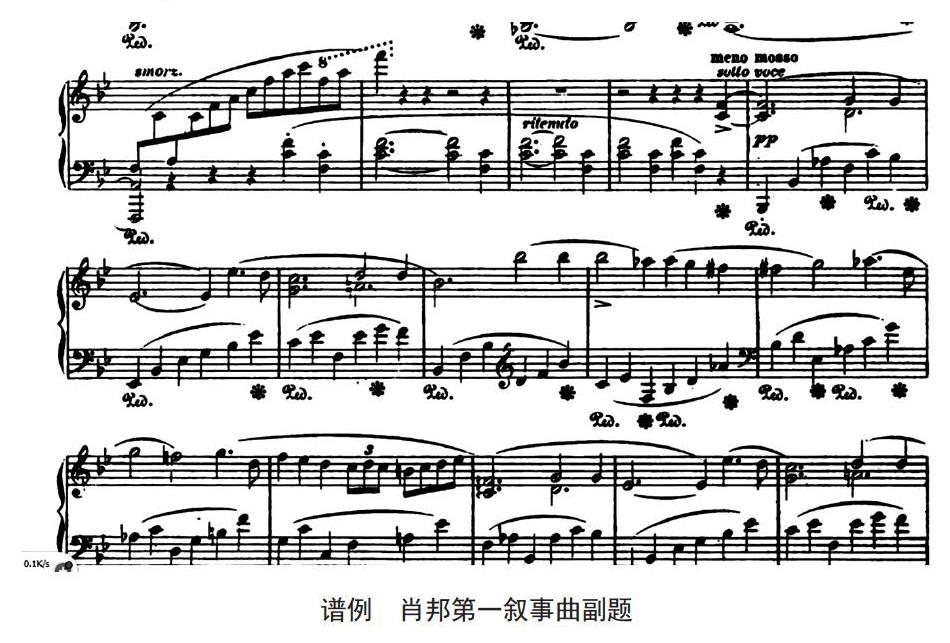

對于一個職業的音樂者來說,對踏板實際運用的追求還會更深入一些。比如肖邦的踏板可以作為獨立的聲部理解,往往跟它的旋律是反的。比如第三敘事曲,有很多休止符,踏板要連起來,而不是跟著右手的節奏踩。而是從和聲和它的張力,緊張度去解決。還要強調的一點是肖邦作品的左手很重要,一切都從左手而來。他的音樂里沒有“伴奏”聲部,所有的伴奏都不僅僅是伴奏。更像一個傾聽的愛人,和旋律部分是互動的。不能忽略左手的單獨練習,彈得像大提琴獨奏的線條那么美,然后再把右手加進來。

(二)讓音樂更合理

音樂一定要像講故事一樣,要有所表達,也就是要告訴別人一點什么,要說些什么。經過前面一定的分析然后再來看樂譜中的音符長短,休止符節奏,連斷音,節奏型特點,曲調等給我們的信息,以及在藝術上合理的安排,最終把來龍去脈理清楚,故事才能講得完整,講得合情合理。

首先是音樂的起拍。一個句子的第一拍或是第一個音,有清晰的發音,明確的連斷法。可能和前面是用一個和聲,有時是不同的和聲。味道都在第一個音上。如果問一個句子的支點音和第一個音哪個更重要,支點音當然是很重要的,但所有的話是從第一個音而來的,它的重要作用也是不可忽視的。音樂里所有的話都是從起拍的“一”來的。第一個音不一定很響,但呼吸是從那里開始的。

其次,長句子通過內在的聯系才能把它們連起來。比如四個樂句的樂段大多都是“起承轉合”。或者通過低音和聲找到聯系,比如肖邦圓舞曲。

在藝術處理上還有一個比例問題,不可忽視。比如浪漫主義的彈性節拍,樂句間的對比,首尾的內在聯系。都是建立在美學標準上的,平衡的,和諧的,這樣才會感覺有道理,才會感覺藝術的美。打個比方,你要漸強,首先想到漸弱;如果要做漸弱,首先漸強。如果你要慢,就要先往前走一點,這樣的慢才會自然。就像“陰陽”間的辯證關系。

三、結束語

綜上所述,有關如何讓學生有效學習鋼琴演奏的探索,會因作品不同和學生自身條件差異面臨種種挑戰,這對鋼琴教育者或者職業演奏家而言,將是一條并不平坦的漫漫長路,亟待大家勠力同心不斷地研究改進,探尋出更合理的教育方式,以完善當下的鋼琴演奏教學。

作者簡介:余立(1977—),女,壯族,廣西南寧人,廣西藝術學院音樂學院鋼琴系副教授,研究方向:鋼琴演奏及教學。