布依族大學生的內隱民族文化認同

劉雍江 臧運洪 李娜

摘 要 本研究采用單類內隱聯想測驗(SC-IAT)考察63名布依族大學生的內隱民族文化認同。研究結果發現:布依族大學生對布依族文化持積極的內隱認同態度,對布依族文化接近內隱自我認同;布依族大學生對布依族文化的內隱認同態度和內隱自我認同存在顯著差異。本研究中的SC-IAT能較好測量布依族大學生對布依族文化的具體內隱認同態度與內隱自我認同。

關鍵詞 布依族文化 布依族大學生 內隱認同態度 內隱自我認同

中圖分類號:G755 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 文獻標識碼:A ? ?DOI:10.16400/j.cnki.kjdkx.2020.01.079

Abstract 63 Buyi college students' implicit ethnic cultural identity was investigated by the single category implicit association test (SC-IAT) in the current study. The results show that: Buyi college students had a positive implicit identity attitude towards Buyi culture; Buyi college students had an approximately implicit self-identity to Buyi culture; There were significant differences between Buyi college students' implicit identity attitude and implicit self-identity towards Buyi culture. SC-IAT in current study could effectively measure Buyi college students' specific implicit identity attitude and implicit self-identity to Buyi culture.

Keywords Buyi culture; Buyi college students; implicit identity attitude; implicit self-identity

0 前言

我國是多民族國家,每個民族都有其獨特的文化。有關族群態度以及文化認同等問題,受到研究者高度關注。近年來,采用IAT(內隱聯想測驗)測量內隱群體態度、文化認同的研究越來越多。例如,對藏族、漢族大學生的研究表明,[1,2]他們均表現出內群體偏愛效應。對普通大學生群體的研究也發現,大學生存在對自身群體的內隱偏愛;[3]一項對上海本地和外地大學生的研究表明,[4]他們對各自群體表現出內隱偏愛效應。這說明人們普遍偏愛自己所屬的群體。在文化認同態度方面,有研究發現,相比苗族文化,苗族大學生對主流文化的認同態度更積極,[5]說明主流文化對他們的影響較大。不過相較主流文化,藏族、維吾爾族大學生對本民族文化持有更積極的認同態度,[6,7]這說明了藏族、維吾爾族大學生受到主流文化沖擊可能相對較小,仍然保持對本民族文化的積極認同態度。不同研究結果存在差異,可能與不同研究關注的民族群體不同有關。

過去對內隱族群態度及文化認同的研究,多以藏族、維吾爾族等為研究對象,對其他民族關注不夠。為全面了解少數民族的內隱文化態度,文化認同,有必要對其他少數民族進行研究。本研究關注的布依族主要集中在西南地區的貴州省,他們有著自己獨特的文化。隨著經濟社會的發展,他們積極學習主流文化,與其他民族的接觸和交流日益廣泛。與藏族、維吾爾族相比,他們與漢族的接觸更密切。他們對本族文化是否還存在內隱認同?再者,過去采用IAT研究內隱態度、內隱認同的較多。[4-7]不過,IAT只能測量相對態度。比如,相較于A事物(如,昆蟲),被試對B事物(如,花)是更喜歡還是更討厭。IAT不能測出被試對某個事物的具體內隱態度。為了克服這一不足,后來發展出SC-IAT(單類內隱聯想測驗),Go/No-go等范式。本研究將采用SC-IAT去測量布依族大學生的內隱民族文化認同。

此外,在使用IAT或者SC-IAT等工具測量內隱認同的研究中,有的研究使用了“積極”和“消極”詞匯作為屬性詞,[1,3,5,8]有的使用“自我”和“他人”詞匯作為屬性詞。[6,9]本研究認為使用這兩種屬性詞編制的IAT都可用于測量內隱文化認同,不過各有側重。按照前人對“文化認同”的定義——它是不同文化共同體成員對所屬文化及其他文化的認知與情感依附,是個體通過內群體的集體經驗和比照群體的個體覺知獲得的自我意識所引起的認知過程。[10,11,12]那么,使用“積極”和“消極”詞匯作屬性詞編制的IAT側重測量被試對文化的態度、情感傾向。按照前人對“認同”的定義——一般是指個人或群體在社會交往中,通過辨別和取舍,從精神、心理及行為上將自己和他人歸屬于某一特定客體。[13]那么,使用“自我”和“他人”詞匯作屬性詞編制的IAT則側重測量文化的自我歸屬傾向。因此,本研究推測內隱文化認同既可包括對文化的態度、情感的內容,亦可包括對文化的自我歸屬的內容。本研究視前者為對文化的內隱認同態度,后者為對文化的內隱自我認同。基于此,本研究將使用代表布依族文化的詞作為概念詞,分別使用“積極詞”和“消極詞”,“自我詞”和“非自我詞”為屬性詞,編制兩個SC-IAT測量布依族大學生內隱民族文化認同。

1 方法

1.1 研究對象

來自貴州某高校的布依族大學生63名。年齡為19.92?.07歲,男24 名,女39 名,左利手1名。所有被試的視力及矯正視力正常。被試參加完實驗后均獲得一份禮物。

1.2 實驗材料

參照前人研究,本研究將布依族文化的代表性符號作為概念詞。首先收集代表布依族文化的詞匯,再讓布依族大學生對這些詞匯的代表性進行評定,然后按照評分的高低排序,評選出得分最高最具代表性的概念詞。最后確定三月三、布依語、八音坐唱等六個詞作為概念詞。對于屬性詞,借鑒前人研究,在內隱認同態度SC-IAT中,確定了輕松、快樂、自豪等六個詞代表積極意義;悲觀、骯臟、可怕等六個詞代表消極意義。在內隱自我認同SC-IAT中,確定了“我”、“我的”、“自己”等六個詞代表“自我”意義;“他”、“他的”、“別人”等六個詞代表“他人”意義。最后使用E-prime軟件分別編制內隱認同態度SC-IAT和內隱自我認同SC-IAT。

1.3 實驗設計與步驟

采用單因素實驗設計,實驗自變量為任務,分為相容任務和不相容任務兩個水平。在內隱認同態度SC-IAT中,本研究把“D”鍵對“布依族文化詞、積極詞”做反應,“K”鍵對“消極詞”做反應界定為相容任務;把“D”鍵對“積極詞”做反應,“K”鍵對“布依族文化詞、消極詞”做反應界定為不相容任務。在內隱自我認同SC-IAT中,本研究把“D”鍵對“布依族文化詞、自我詞”做反應,“K”鍵對“他人詞”做反應界定為相容任務;把“D”鍵對“自我詞”做反應,“K”鍵對“布依族文化詞、他人詞”做反應界定為不相容任務。

測量程序均分為練習階段和測試階段(具體見表1),練習階段數據不進入結果分析,只分析測試階段數據。為防止反應偏差(以內隱認同態度SC-IAT為例),相容任務中“布依族文化詞”、“積極詞”和“消極詞”按照1:1:2 的頻率出現,使左、右按鍵的比率各50%;不相容任務中,“積極詞”、“布依族文化詞”和“消極詞”按照2:1:1的頻率出現,使得左、右按鍵的比率各50%。每次歸類結束后及時反饋。判斷正確在屏幕中央出現“√”,判斷錯誤在屏幕中央出現“住保蠢〕中?00ms。內隱自我認同SC-IAT程序同此。所有被試按照ABBA順序完成兩個SC-IAT測試。

1.4 結果

參照之前的研究,對數據進行整理。[3,14]對兩個SC-IAT進行信度分析,按照Karpinski等人(2006),[15]艾傳國等人(2011)[3]的方法,計算出分半信度系數。本研究中,內隱認同態度SC-IAT得到的系數:r=0.67,P<0.001。內隱自我認同SC-IAT得到的系數:r=0.53,P<0.001。說明本研究中的兩個SC-IAT具有較好的信度。

對相容和不相容任務下的反應時進行配對樣本t檢驗,統計結果見表2。

由表2可知,在內隱認同態度SC-IAT中,相容任務的反應時顯著低于不相容任務。表明被試傾向于將表示布依族文化的詞匯與積極意義的詞聯系在一起。這說明布依族大學生對布依族文化存在積極內隱態度。在內隱自我認同SC-IAT中,相容任務的反應時低于不相容任務的反應時,二者間的差異達到邊緣顯著,表明被試存在傾向將布依族文化詞匯與自我詞聯系在一起的趨勢,說明布依族大學生對布依族文化接近內隱自我認同。

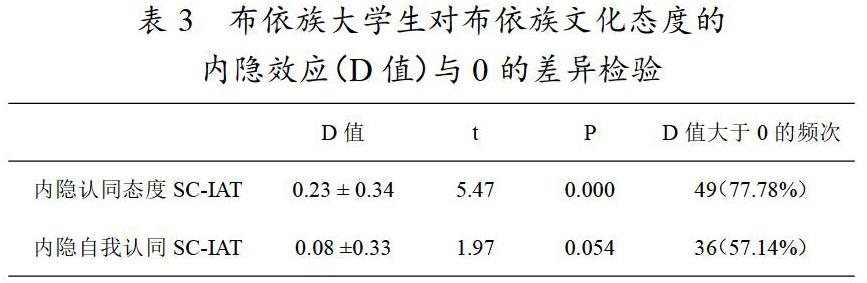

此外,還需進一步計算內隱效應值(D值)。[15]本研究中,用不相容任務反應時減去相容任務反應時,得到的差值除以正確反應的反應時的標準差得到D值。并將該值與0進行單樣本t檢驗,若D值為正,且顯著大于0,說明內隱態度積極。本實驗中布依族大學生的D值及其與0比較的結果見表3。

由表3可知,在內隱認同態度SC-IAT中, D值為正值,且顯著大于0。說明布依族大學生對布依族文化持積極內隱認同態度。具體看,77.78%的布依族大學生對布依族文化的內隱認同態度D值大于0,其中有42.86%的布依族大學生內隱效應 D 值大于0.30。在內隱自我認同SC-IAT中,布依族大學生的D值為正值,與0的差異達到邊緣顯著。說明布依族大學生對布依族文化接近內隱自我認同。具體看,57.14%的布依族大學生對布依族文化的內隱自我認同D值大于0,其中有28.57%的布依族大學生內隱效應 D 值大于0.30。

此外,為比較布依族大學生對布依族文化的內隱認同態度與內隱自我認同是否存在差異,對認同態度的內隱效應值和自我認同的內隱效應值進行t檢驗,結果顯示,t(62)= 2.62,P < 0.05。說明布依族大學生對布依族文化的內隱認同態度和內隱自我認同之間存在顯著差異。

2 討論

本研究采用SC-IAT考察布依族大學生的內隱民族文化認同。從信度系數來看,兩個SC-IAT的信度均較高。從編制過程來看,本研究選用布依族的節日、活動、食物、音樂等文化符號作為概念詞,能較好代表布依族文化。并借鑒前人研究,選用具有代表性的屬性詞,能夠準確表達出積極、消極以及自我、他人意義。因此,測量工具具備較高的可靠性和準確性。

本研究的結果發現,布依族大學生對布依族文化持有積極的內隱認同態度。他們傾向于優先將布依族文化詞與積極評價詞聯系在一起。這一結果與過去一些研究結果相似。[6,7,16]說明少數民族大學生對本族文化有一定的認識和了解,因而對代表自己民族身份的文化符號表現出積極肯定的態度。不過,本研究結果不同于劉雍江等人(2013)的研究結果。這可能與研究采用的測量工具不同有關,本研究采用SC-IAT測量少數民族群體對本民族文化的具體態度,而劉雍江等人(2013)采用EAST(外部情緒性西蒙任務)測量少數民族群體對本民族、漢族文化的相對態度。[5]從內隱效應D值的具體情況來看,77.78%的布依族大學生內隱效應 D 值大于0,42.86%的布依族大學生內隱效應 D 值大于0.30。這兩個比率均低于藏族大學生對藏族文化認同內隱效應 D 值大于0(83%)、大于0.30(60%以上)的比率。[6]一定程度上說明布依族大學生對本族文化的內隱認同態度弱于藏族大學生對本民族文化的內隱認同態度。

本研究的結果表明,布依族大學生沒有明顯表現出對自身民族文化的內隱自我認同,只是接近內隱自我認同。這說明布依族大學生在心理上并沒有很明顯地將本族文化這一客體歸屬為自我的一部分。亨廷頓(2002)認為,不同民族的人們常用最有意義的事物來回答“我們是誰”,并以某種象征物作為標志來表示自己的文化認同。[17]從本研究結果來看,布依族大學生將三月三、布依語、八音坐唱等象征物來表示和界定自己的傾向不明顯。這可能是隨著生產力發展、社會聯結方式的變化、主流文化的沖擊,布依族對本民族文化有所淡化的緣故。

此外,本研究還發現,布依族大學生對布依族文化的內隱認同態度和內隱自我認同存在顯著差異。說明兩個概念存在一定區別。本研究根據前人對“認同”及“文化認同”的研究推測,布依族大學生對本民族文化的內隱認同態度和內隱自我認同都屬于內隱文化認同的內容。其中,內隱認同態度側重表達內隱文化認同中,被試對文化的情感及態度傾向;內隱自我認同則側重表達內隱文化認同中,被試對文化的自我歸屬傾向。

3 結論

(1)布依族大學生對布依族文化持積極的內隱認同態度,對布依族文化接近內隱自我認同。

(2)布依族大學生對布依族文化的內隱認同態度和內隱自我認同存在顯著差異。

(3)本研究中的SC-IAT能較好測量被試對布依族文化的具體內隱認同態度與內隱自我認同。

參考文獻

[1] 楊子楨.藏族大學生外顯、內隱民族認同及國家認同研究[J].內蒙古師范大學學報(哲學社會科學版),2017.46(3):74-78.

[2] 呂超.藏族、漢族大學生相對與獨立內隱民族態度的比較研究[D].蘭州:西北師范大學,2013.

[3] 艾傳國,佐斌.單類內隱聯想測驗(SC-IAT)在群體認同中的初步應用[J].中國臨床心理學雜志,2011(4):476-478.

[4] 連淑芳.內-外群體偏愛的內隱效應實驗研究[J].心理科學,2005(1):93-95.

[5] 劉雍江,韋磐石,臧運洪,等.苗族大學生內隱民族文化認同研究[J].內江師范學院學報,2013.28(4):49-52.

[6] 王曉剛,徐暢,陳秋燕,等.城鎮化背景下藏族大學生民族文化認同的內隱研究[J].湖北民族學院學報(哲學社會科學版),2018.36(4):154-158+166.

[7] 張靜靜.維吾爾族大學生內隱民族認同研究[J].蘭州教育學院學報,2016.32(6):166-167+170.

[8] 楚克群,馬超超,宋國萍.在華韓國留學生文化智力對文化認同的內隱影響研究[J]. 心理研究,2016.9(2):61-64.

[9] 周海華.大學生對漢服的內隱態度研究[D].西南大學,2011.

[10] 陳春敏.青少年思想道德教育內隱認同探析[J].山西青年職業學院學報,2016.29(2):1-3,6.

[11] BERRY J W. Acculturation: Living successfully in two cultures [J].International journal of intercultural relations,2005.29(6):697-712.

[12] 崔新建.文化認同及其根源[J].北京師范大學學報(社會科學版),2004(4):102-104+107.

[13] 王沛,胡發穩.民族文化認同:內涵與結構[J].上海師范大學學報(哲學社會科學版),2011.40(1):101-107.

[14] LANE K A, GOH J X, DRIVER-LINN E. Implicit science stereotypes mediate the relationship between gender and academic participation[J]. Sex Roles, 2012.66(3-4):220-234.

[15] KARPINSKI A, STEINMAN R B. The single category implicit association test as a measure of implicit social cognition[J]. Journal of Personality and Social Psychology, 2006.91(1):16-32.

[16] 呂慶燕,王有智,王榮山.藏族、漢族青少年族群態度的發展研究——以甘南藏族自治州藏族、漢族青少年為例[J].西北師大學報(社會科學版),2015.52(2):101-108.

[17] 塞繆爾·亨廷頓.文明沖突論與世界秩序的重建.周琪,譯.北京:新華出版,2002:171.