論寒疫與新型冠狀病毒肺炎(COVID-19)防治

蔡秋杰,張華敏,王樂,陳志威,曹洪欣

(1.中國中醫科學院中醫藥發展研究中心,北京 100700;2.中國中醫科學院中藥研究所,北京 100700;3.中國中醫科學院研究生院,北京 100700;4.中華中醫藥學會,北京 100029)

疫病也稱瘟疫,《黃帝內經·素問·刺法論》有“五疫之至,皆相染易,無問大小,病狀相似”“避其毒氣,天牝從來”的論述。根據疫病的病邪特點,發病特征,疫病主要有寒疫和溫疫之分。歷史上隨著疫病理論由傷寒向溫病的不斷發展,以及現代醫學對流行性傳染性疾病的不斷認識,疫病理論漸臻完善。筆者結合寒疫特點與新型冠狀病毒肺炎(Corona Virus Disease 2019,COVID-19,以下簡稱新冠肺炎)的臨床特征進行闡述,并結合治療與預防案例分析,以期深化中醫對新冠肺炎認識,提高臨床療效,從而有效控制疫情發展。

1 寒疫概要

1.1 寒疫與傷寒

早在《素問·熱論》中就有“今夫熱病者,皆傷寒之類也”的記載,其“傷寒”意為“傷于寒”,是根據病因對以發熱為主要臨床表現的外感病命名。《難經》中“傷寒有五”的論述,拓展了“傷寒”內涵。東漢張仲景《傷寒論》建立外感疾病辨證論治體系,其“傷寒”不僅指感受寒邪引發的疾病,而且是所有外感病的總稱。后世醫家對《傷寒論》不斷傳承發展,使六經辨證一直有效的指導著中醫治療外感疾病的臨床實踐[1]。歷代醫家基于傷寒理論的傳承創新,通過疫病的診療實踐,不斷豐富發展逐漸形成了寒疫理論。

對寒疫的認識始于傷寒疾病。張仲景《傷寒論》序中有“余宗族素多,向余二百,建安紀年以來,猶未十稔,其死亡者,三分有二,傷寒十居其七”[2],可知其發病率及病死率非常高,結合當時的社會及氣候因素[3-4],可以認為張氏宗族所患傷寒非普通外感傷寒,概屬疫病范疇。晉代王叔和《傷寒例》指出“從春分以后秋分節前,天有暴寒者,皆為時行寒疫也”[5],提出寒疫概念及非其時有其氣的發病氣候特征。宋代龐安時《傷寒總病論·時行寒疫論》提出治療寒疫方劑圣散子方[6],方有辛溫解表的麻黃、防風、細辛,和中化濕的藿香、石菖蒲、白術,溫中散寒附子、良姜、肉豆蔻等,從藥物組成分析,此時行寒疫屬感受寒邪而致當以溫熱藥物治療的傷寒病。明代吳有性《溫疫論·傷寒例正誤》認為寒疫就是冬日之傷寒,“交春夏秋三時,偶有暴寒所著,與冬時感冒相同,治法無二,但可名感冒,不當另立寒疫之名”[7]。以上可見,明代醫家在實踐中已認知寒疫,提出寒疫概念,但沒有把寒疫從傷寒中分離出來,沒有認識到寒疫“皆相染易,無問大小,病狀相似”的流行性、傳染性特征,混淆了瘟疫與傷寒外感疾病以及流行病和傳染病的區別。

清代醫家對寒疫認識更加深刻,逐漸脫離非時之寒的傷寒范疇,成為一類瘟疫疾病的概稱。葉霖《難經正義·五十八難》提出“寒疫初病……與傷寒異處,惟傳染耳”[8],明確寒疫與傷寒的區別在于具有傳染性。凌德《溫熱類編·卷六》指出“風溫、濕溫、溫病、寒疫等癥,皆類傷寒耳。病熱雖同,所因各異,不可概以傷寒法治之”[9]。明確寒疫并非傷寒,不可用治傷寒之法治療寒疫。

可見,從《傷寒例》提出寒疫后,隨著對傷寒與疫病認識的不斷深入,醫家對寒疫的認識也由感受非時之寒而致的地域性外感寒邪之病,發展為感受具有寒邪性質的疫癘之氣引起的傳染性疾病。

1.2 寒疫的發病

疫癘之氣是寒疫發病的主要原因,氣候寒冷是寒疫發病的外在條件。

寒疫是由疫癘之氣引起的傳染性疾病,發病癥狀相似。劉松峰《松峰說疫·卷二》提出“二曰寒疫……眾人所患皆同者,皆以癘氣行乎其間”[10],強調寒疫是由癘氣引起的傳染病。吳鞠通《溫病條辨·寒疫論》“世多言寒疫者……時行則里巷之中,病俱相類”[11],指出寒疫傳染性和發病癥狀相似的特點。

氣候寒冷有助于寒性疫癘之氣的滋生而發生寒疫,如張三錫《醫學六要·運氣略》指出“濕令大行,脾土受傷,民多寒疫”[12]。而非時之寒或過度寒冷不但利于寒性疫癘之氣衍生,而且易耗傷人體正氣導致寒疫流行和暴發。

1.3 寒疫臨床特征

寒疫一般以惡寒、發熱、頭身疼痛為主要臨床表現,兼見腹瀉、嘔吐等癥,無汗、不渴、苔膩、脈浮緊為其辨證要點。劉謙吉《傷感合編·外感編》“寒疫之為病,身熱頭痛,憎寒惡風,舌苔面垢”[13]。吳鞠通《溫病條辨·寒疫論》“究其癥狀,則憎寒壯熱,頭痛骨節煩痛,雖發熱而不甚渴”[11]。黃元御《四圣懸樞·卷四》“寒疫之證,寒熱無汗,得之于寒”[14]。張三錫《醫學六要·運氣略》指出“民多寒疫,多兼瀉利,忌用潤藥,宜滲濕理脾”[12]。

2 新冠肺炎與寒疫

隨著新發流行性傳染性疾病的不斷出現,對疫病研究更加深入,從中醫理論與實踐認識新冠肺炎,不斷提高中醫藥防治疫病療效已成為人們關注的重要課題。

2.1 新冠肺炎的寒、濕特性

根據國家衛生健康委員會新型冠狀病毒肺炎臨床診療方案(試行第六版、第七版)[15-16]新冠肺炎以發熱、干咳、乏力為主要表現,少數患者伴有鼻塞、流涕、咽痛、肌痛或腹瀉等癥狀,部分重型、危重型患者可出現中低熱,甚至無明顯發熱;輕型患者僅表現為低熱、輕微乏力等。臨床中發現多數新冠肺炎患者初起表現惡寒身冷、低熱、逐漸發展為高熱,傍晚至夜間熱甚,伴無汗、周身疼痛、苔白膩或白黃膩等表現,具有發病迅速、傳染性強等特征。新冠肺炎疫情發病流行于己亥冬、庚子春時節,據湖北省氣象局公開數據,武漢市冬季氣候以寒冷潮濕為主要特征。綜合分析氣候地理特征、發病特點、癥狀與舌象、脈象等[17-18],新冠肺炎病因病性以“寒”為主,間挾濕邪,寒濕并作,屬“寒疫”“濕疫”范疇[19-20]。

2.2 新冠肺炎從寒疫毒邪論治

新冠肺炎患者由寒邪疫毒染易,病邪既有“寒”的性質,又有“毒”邪致病特性,且因地域與人群體質,發病后形成“寒、濕、毒、熱、虛”等證素特點[19,21]。因疫毒之邪勢猛,侵犯人體,或感邪即發,或感而不發,既有臨床癥狀明顯且病毒核酸檢測陽性的典型病例,以及疫病與基礎慢性病交織,很快進入重癥、危重癥的危機狀況,又有病毒核酸檢測陰性半月后發病[22]、或經治療病毒核酸檢測二次轉陰、CT檢查正常后,復現病毒核酸陽性等復雜現象[23],感而不發或愈后復作,關鍵是毒邪內伏,內伏毒邪仍具有致病性,當人體正氣不足或伏邪勢盛而發病。因此無論是感而即發或毒邪內伏均需遵守的原則,一是透邪解毒,針對疫毒邪氣性質,從溫解論治,化解疫毒毒性,截斷病邪傳變路徑;二是顧護正氣,扶正祛邪,正勝則邪退,防止疫毒侵犯臟腑與疫病愈后復發。

透邪解毒法以金柴飲化裁為主,方用截斷病勢、透邪外出的小柴胡湯:柴胡15~25 g、黃芩15 g、清半夏9 g、黨參15 g;溫解寒疫“寒”邪的桂枝湯:桂枝10 g、白芍20 g;針對疫毒“毒”,重用金銀花30 g、連翹30 g清宣發散以透邪解毒;佐以浙貝母10 g清化肺熱、解毒化痰;用黨參15 g、茯苓15 g、生甘草10 g,益氣健脾扶正;全方寒熱并用、虛實兼治,共奏和解表里寒熱、扶正透邪解毒之功。

不同地域、體質的人群,疫病演變趨勢不同,或寒邪傷陽,或從陽化熱,當辨證治療。對于寒邪疫毒化燥,癥見干咳、氣促、無痰或痰少而黏、咽癢而痛、舌淡苔黃而干,可合用桑杏湯加減。對于邪毒化熱而毒熱壅盛,肺失宣降,癥見高熱不退、惡寒或寒戰、咳吐黃痰、氣促胸悶、乏力日甚、舌淡紫或舌紅、苔黃膩或黃厚為主要表現者,可用大青龍湯、麻杏石甘湯等化裁。毒邪傷及氣陰,氣陰兩虛而心悸、氣短、乏力、動則尤甚可加升陷湯。毒熱入胃與寒邪傷脾而寒熱錯雜于中焦,見腹瀉、腸鳴、腹脹、呃逆、惡心等,可加半夏瀉心湯等。疫情極期如毒熱熾盛,肺氣郁閉,神志昏蒙,可用安宮丸、至寶丹等;內閉外脫當用開竅醒神、固脫等救急方法[24]。

2.3 驗案舉隅

2.3.1 新冠肺炎治療驗案

病例1劉某,男,39歲,武漢居民,2020年2月5日初診。患者初流涕、咽痛、低熱3日,繼反復高熱7日,逐日加重,上午體溫37.4 ℃,午后4:00后逐漸高熱,夜間尤甚,最高至39.3 ℃,現呼吸困難、咳嗽、咳白泡沫痰且痰中帶血、咽喉痛、便溏日2~3次,自服多種抗生素及中成藥并曾在社區醫院就診,癥狀未見明顯改善。2月4日CT顯示:雙肺部多發毛玻璃樣改變,其內可見“空氣支氣管征”,武漢某定點醫院診斷其為病毒性肺炎。舌淡稍黯苔黃膩,通過微醫華佗云平臺就診,處方:金柴飲加味。組方:柴胡20 g,黃芩15 g,法半夏9 g,黨參15 g,茯苓15 g,生石膏(先煎)30 g,連翹20 g,浙貝母10 g,苦杏仁10 g,藕節15 g,桂枝10 g,葛根2 0g,生甘草10g。3劑,每日1劑,水煎服,早晚各服1次。

2020年2月7日二診:2月5日晚服上方一次后當日熱退,未再發熱,服用2劑后呼吸困難不顯,咽喉痛好轉,略咽喉發緊,痰中帶血次數及量減少。仍咳嗽頻作,咳痰,舌淡稍暗苔白中黃膩。守方隨癥加減,組方:柴胡15 g,黃芩15 g,法半夏9 g,黨參15 g,茯苓20 g,苦杏仁10 g,浙貝母10 g,前胡15 g,紫苑15 g,款冬花15 g,桂枝10 g,連翹20 g,生梔子15 g,生甘草10 g。5劑,每日1劑,水煎服,早晚各服1次。

2020年2月11日三診:服2月7日方3劑后,咳嗽好轉,痰中帶血未作,咳痰量減少,白泡沫痰,余癥不顯。2月7日咽拭子核酸測試陽性(結果報告日期為2月9日),2月9日CT顯示雙肺炎癥略有吸收,舌淡苔白膩根略黃膩。處方:蒿芩清膽湯加味,組方:青蒿15 g,黃芩15 g,陳皮10 g,竹茹15 g,茯苓15 g,半枝蓮20 g,桔梗10 g,浙貝母10 g,炒白術15 g,杏仁10 g,生黃芪30 g,連翹20 g,紫苑15 g,生甘草10 g,生姜5 g。5劑,每日1劑,水煎服,早晚各服1次。

2020年2月18日四診:服2月7日方3劑(患者自行購買7劑)、2月11日方4劑,偶爾干咳,余癥不顯。2月11日咽拭子核酸測試陰性(結果報告日期為2月13日)、2月15日咽拭子核酸測試陰性(結果報告日期為2月17日),2月12日、15日CT顯示雙肺炎癥日漸吸收好轉,舌淡苔白膩。處方:柴胡陷胸湯加味,組方:柴胡15 g,法半夏9 g,瓜蔞15 g,半枝蓮20 g,浙貝母10 g,桔梗10 g,茯苓15 g,紫苑15 g,款冬花15 g,苦杏仁10 g,生黃芪30 g,麩炒枳實15 g,連翹20 g,生甘草10 g,生姜5 g。5劑,每日1劑,水煎服,早晚各1次。隨訪至3月10日,患者咽拭子核酸測試及肺部CT均未出現反復,無明顯不適。

按語:患者長期在海上工作,素體濕氣較重,感染新冠疫毒后,寒毒與濕邪相挾發病,患者初用大量抗生素及苦寒中成藥,損傷機體陽氣,助寒疫邪毒進一步入里化熱,灼傷肺葉,出現午后及夜間高熱反復、咳嗽、咳白泡沫痰、痰中帶血等寒疫毒邪傷肺之癥。故以金柴飲化裁,用小柴胡湯尤其是重用柴胡,以辛開苦降,寒熱并用,和解表里,透邪轉氣驅邪氣外出并截斷邪氣進一步入里傷及其他臟腑;針對寒邪病邪及致病傷陽的特性,加桂枝辛溫解表助陽、葛根辛甘升陽;針對毒邪,重用連翹佐以浙貝母既解毒又能化痰;因毒邪犯肺灼傷肺絡,故用生石膏、藕節清肺熱止血;兼用浙貝母與苦杏仁止咳化痰,黨參、茯苓、生甘草等扶正化濕驅邪、調和諸藥;全方寒熱并用,解毒化痰,宣肺益氣,共奏截斷病勢、扭轉病機、扶正助陽、透邪外出之功效。

2.3.2 新冠肺炎預防驗案

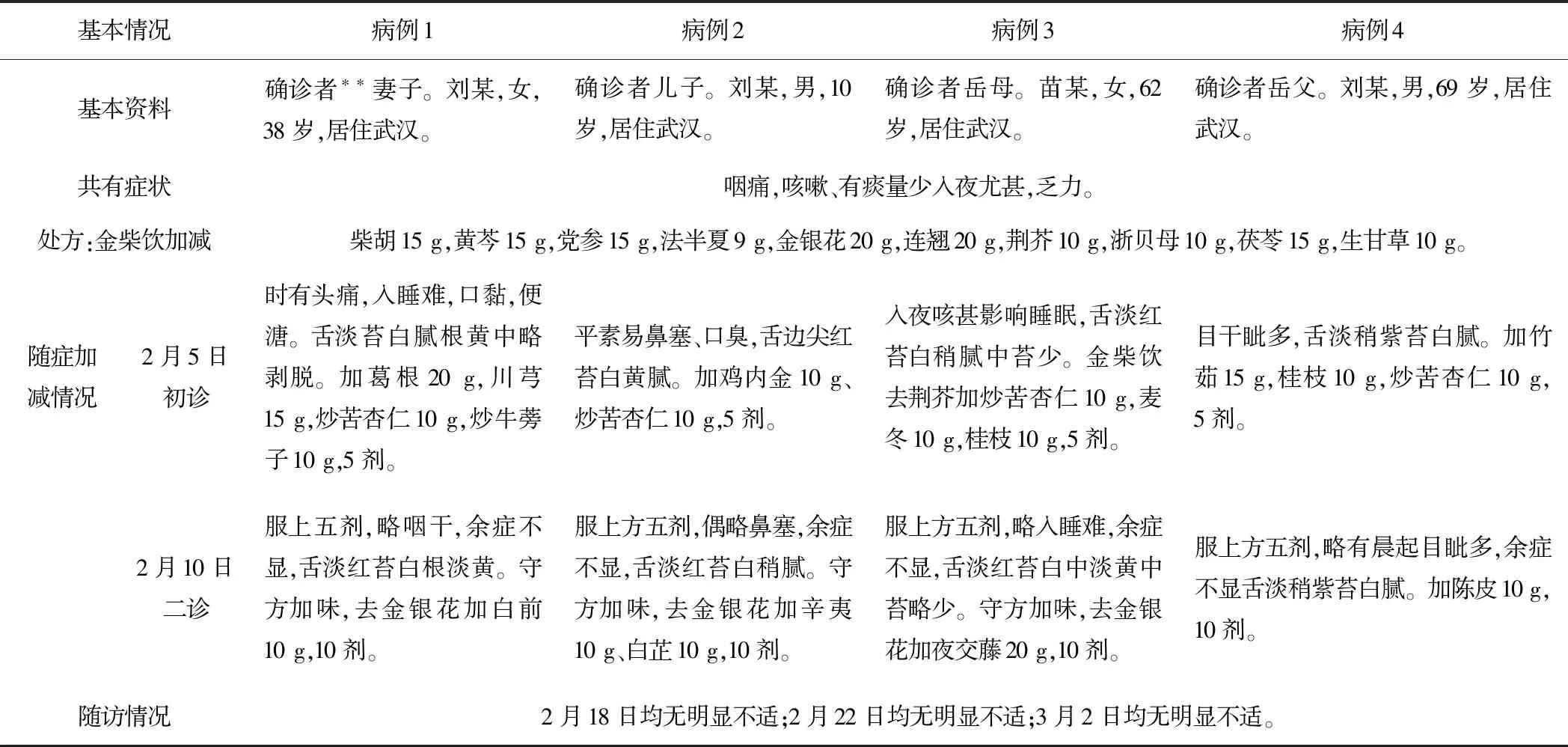

密切接觸者1~4例與確診病例劉某是親屬關系,詳情見表1,4位密切接觸者與確診病例同居一室10余日,就近醫院檢查未能如愿。2月5日,通過平臺就診,4位密切接觸者均有不同程度的咽痛、咳嗽、乏力等癥狀,癥狀相似,疑似新冠病毒感染高風險,囑其隔離治療,密切觀察。分別予以金柴飲加味,組方:柴胡15 g,黃芩15 g,黨參15 g,法半夏9 g,金銀花20 g,連翹20 g,荊芥10 g,浙貝母10 g,茯苓15 g,生甘草10 g。根據體質和癥狀辨證加減,寒邪較重者加桂枝易荊芥增加溫陽之力;咳嗽者加苦杏仁降氣止咳;咽痛者加牛蒡子宣肺利咽;兼見傷陰者加麥冬;傷食者加雞內金;睡眠不佳者加夜交藤等隨證加減。每日每人1劑,分早晚各服1次。詳見表1。2月10日二診,4位密切接觸者相關癥狀基本消失,患者為求善后與預防求方,仍守方加味,詳見表1。2月18日、22日,3月2日對4位密切接觸者回訪,均無明顯不適。

表1 4例新冠肺炎密切接觸者中醫藥治療情況表

注:**確診者為本文確診病例1劉某。

3 小結

新冠肺炎病情與個體體質以及病毒變異密切相關,表現錯綜復雜,病情演變與轉歸不一。中醫藥早期干預、辨證論治、整體調節對新冠肺炎療效確切[24],金柴飲加減對扶正祛邪、控制病情、截斷病勢具有一定優勢作用,在新冠肺炎治療中療效確切,對密切接觸人群能起到防發病或防疾病加重的作用。因此發揮中醫疫病理論與辨證論治優勢是治療新冠肺炎的有效途徑,也是提高臨床療效的關鍵。