基于HLM模型的教師幸福感、小學生社交焦慮對小學生孤獨感的影響研究

田仕靜 杜潔 林鈞昌 趙民

摘 要 目的:本研究主要探討教師幸福感、小學生社交焦慮與孤獨感之間的關系。方法:隨機選取煙臺市某兩所小學的294名學生和6位班主任老師為被試,采用總體幸福感量表、兒童社交焦慮量表和兒童孤獨量表進行調查。結果: (1)由隨機回歸分析模型發現社交焦慮能夠正向預測小學生的孤獨感( = 0.5424,P = 0.002)。(2)社會焦慮對小學生孤獨感的影響在不同班級之間有明顯差異(= 18.2546,P = 0.003)。(3)基于HLM的分析發現,在教師層面,教師幸福感對小學生孤獨感的影響不顯著。結論:小學生社會焦慮能夠影響孤獨感,這種影響雖然在不同班級內有明顯的差異,但是教師幸福感所能解釋的比例非常小。

關鍵詞 小學生孤獨感 小學生社交焦慮 教師幸福感 HLM

中圖分類號:R395? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?文獻標識碼:A? DOI:10.16400/j.cnki.kjdks.2020.01.046

Abstract Objective: The purpose of the present study is to explore the relationship between teachers' well-being, primary school students' social anxiety and loneliness. Methods: 294 students and 6 class teachers from two primary schools in Yantai City were randomly selected as the subjects, and the survey was conducted with the general well-being scale, children social anxiety scale and children loneliness scale. Results: (1) According to the random regression analysis model, pupils' loneliness was predicted positively by social anxiety (= 0.5424, P = 0.002).(2)The effect of social anxiety on the loneliness of primary school students is obviously different between different classes(=18.2546, P = 0.003). (3)Based on HLM analysis, it is found that at the level of teachers, teachers' happiness has no significant impact on pupils' loneliness. Conclusion: Pupils' social anxiety can affect loneliness. Although there are significant differences among different classes, the proportion of teachers' happiness can be explained is very small.

Keywords pupil's loneliness; pupil's social anxiety; teachers' well-being; HLM

孤獨是一種心境狀態,在幼年期就已經存在,具有消極的、彌漫性的特點。長期體驗孤獨感的兒童容易適應不良甚至導致其他心理障礙。[1]并且孤獨感會對兒童造成巨大創傷,嚴重影響兒童的健康成長,從而使兒童的社會歸屬感降低,缺乏對自我的認可,自尊感下降。[2]隨著對兒童孤獨感的研究豐富起來,學者們著眼于不同領域去探討兒童孤獨感的影響因素。例如同伴關系、兒童生活壓力,社會行為,自尊,人格特質等能夠直接影響兒童孤獨感。[3-6]而兒童社交焦慮也被認為是影響兒童孤獨感的一個重要因素。[7,8]我國學者的許多研究也表明社交焦慮及各因子對孤獨感都有顯著預測作用。[9]

近些年人本主義發展良好,積極心理學逐漸進入到大家的視野,更多學者開始使用主觀幸福感來測量心理是否健康。教師幸福感能夠影響班級氛圍,有研究表明教師幸福感與積極情緒、工作投入度及職業倦怠等密切相關。[10-12]雖然也有少數學者提到教師方面的因素對于兒童孤獨感的影響,但基本上只在同一層面研究教師接納,師生關系或者學校歸屬感這樣的社會支持方面的個體層次變量。[13]很少關注到教師自身的因素這類群體層次變量在班級層面上對兒童的影響。因此擬將教師幸福感作為高階因素來探討對小學生孤獨感的影響。

綜上,兒童孤獨感的相關研究很多,但是缺少對重要的高階因素的探討。HLM不同于傳統的統計方法和軟件,非常適合用來分析高階因素對低階因素的作用。[14]所以本研究嘗試運用HLM建立模型,擬將教師幸福感與兒童社交焦慮結合起來作為預測變量,在群體層次上探討這兩種因素對兒童孤獨感的影響。

1對象與方法

1.1對象

選取煙臺市兩所小學,從中隨機抽取三、四、五年級各兩個班的學生和班主任。班主任共6人,施測后有效問卷共計6份,有效回收率100%。其中女性6人,男性0人。小學生六個班共294人。施測后剔除無效問卷23份,有效問卷為271份,有效回收率92%。其中三年級88人(女生59%,男生41%),四年級84人(女生51%,男生49%),五年級99人(女生46%,男生54%)。年齡為8~13歲。

1.2工具

1.2.1兒童孤獨感量表(Childrens Loneliness Scale,CLS)

本研究采用的是Asher等人1984年編制的量表對孤獨感進行測量。這份量表適用人群為小學3-6年級兒童。其中包含16個正式項目(10項測量孤獨,6項測量非孤獨)和8個關于個人愛好的插入項目(創造一個相對放松的答題氛圍)。量表為五級計分,插入項目不計入總分。結果計算總分,總分高低表示孤獨感強弱。經檢驗本量表的克倫巴赫 系數為0.88,信度較高。

1.2.2兒童社交焦慮量表(Social Anxiety Scale for Children,SASC)

采用兒童社交焦慮量表測量小學生社交焦慮。本量表適用于7~16歲青少年,符合被試年齡。該問卷包括10個項目,采用三級計分,從0“從不”到2“總是”。問卷分為兩個維度。分別為害怕否定評價和社交焦慮及苦惱。結果計總分,總分高低表示焦慮程度強弱。經檢驗本量表的克倫巴赫 系數為0.81。

1.2.3總體幸福感量表(General Well-Being Schedule,GWB)

采用Fazio編制過總體幸福感的量表修訂版。該修訂版是我國學者段建華主持修訂的。修訂后量表共有18個題目,計算總分,分數越高幸福感越高。經檢驗本量表的克倫巴赫 系數為0.91。

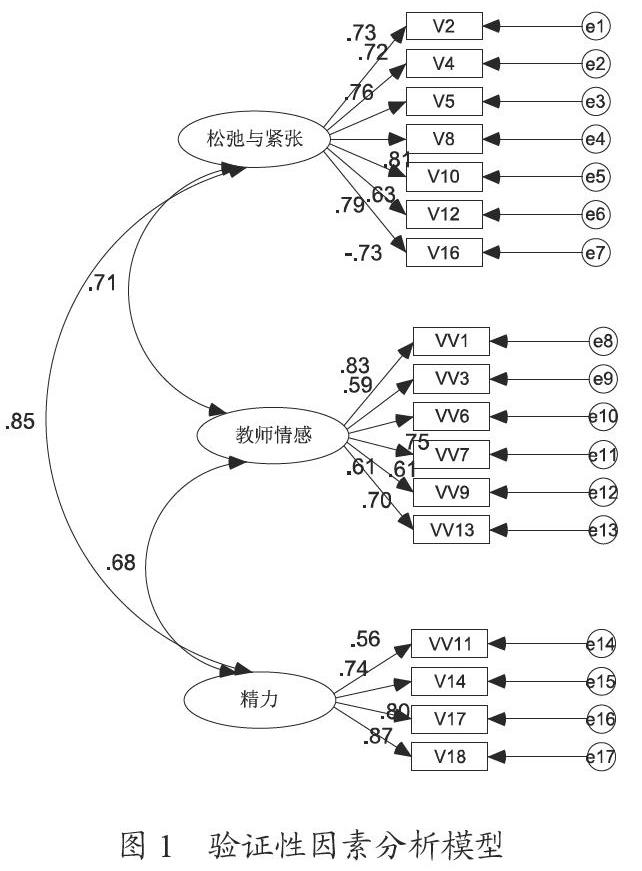

本研究另外用該量表對隨機選取的101名教師進行了團體施測。采用降維分析的方法對施測數據進行分析。經檢驗KMO值為0.903,Bartlett的球形度檢驗值為949.974,Sig為0.000。由此可知本量表很適合做因子分析。經過探索性因子分析將本量表分為松弛與緊張、情緒情感穩定性、精力、對健康的擔心四個維度。采用Amos軟件進行驗證性因素分析,如圖1所示,F1代表松弛與緊張維度,F2代表情緒情感穩定性維度,F3代表精力維度。由于F4對健康的擔心維度僅有一道題故沒有放入模型中。結果顯示CFA=0.917,2/df=1.618,RMSEA =0.080。模型擬合較好,所以采用這四個維度進行本研究的結果分析。

1.3施測程序

由心理學專業學生作為主試,班主任老師在旁協助。以班集體為單位,將裝訂在一起的孤獨感和社交焦慮量表分發下去。采用團體施測的方式,對小學生進行團體施測。主試將要求說清楚,對指導語進行解釋。在具體施測過程中可以根據實際情況對個別被試進行指導,保證問卷順利有效進行填寫。對班主任老師單獨進行幸福感問卷施測,保證其信息的隱秘性。

1.4統計方法

采用spss19.0、HLM7.0學生版對數據進行描述性統計、t檢驗以及多層嵌套數據分析。采用Amos對教師幸福感維度進行驗證性因素分析。

運用spss19.0軟件對數據進行分析。運用HLM7.0軟件首先建立隨機回歸分析模型對第一層面(小學生社交焦慮)對孤獨感的影響進行分析,再建立全模型分別將小學生社交焦慮與教師幸福感作為一層和二層變量進行分析。

2結果

2.1小學生社交焦慮與孤獨感的關系研究

2.1.1小學生社交焦慮與孤獨感的相關分析

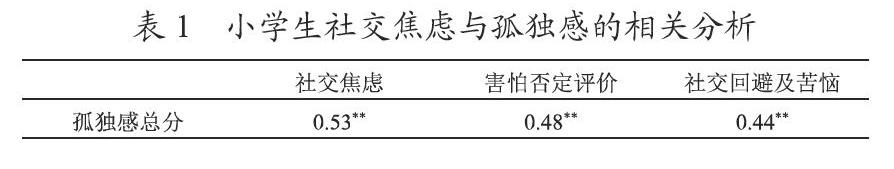

小學生社交焦慮與孤獨感的相關系數見表1。由表可知社交焦慮及各因子與孤獨感均有顯著相關。

2.1.2小學生社交焦慮與孤獨感的回歸分析

將社交焦慮及兩個因子作為自變量。分開對因變量孤獨感做一元線性回歸。檢驗其對孤獨感的單獨預測力。結果如表2,結果顯示社交焦慮總分可以解釋27.8%的方差變異,害怕否定評價可以解釋23.4%的方差變異,社交回避及苦惱可以解釋19.3%的方差變異。

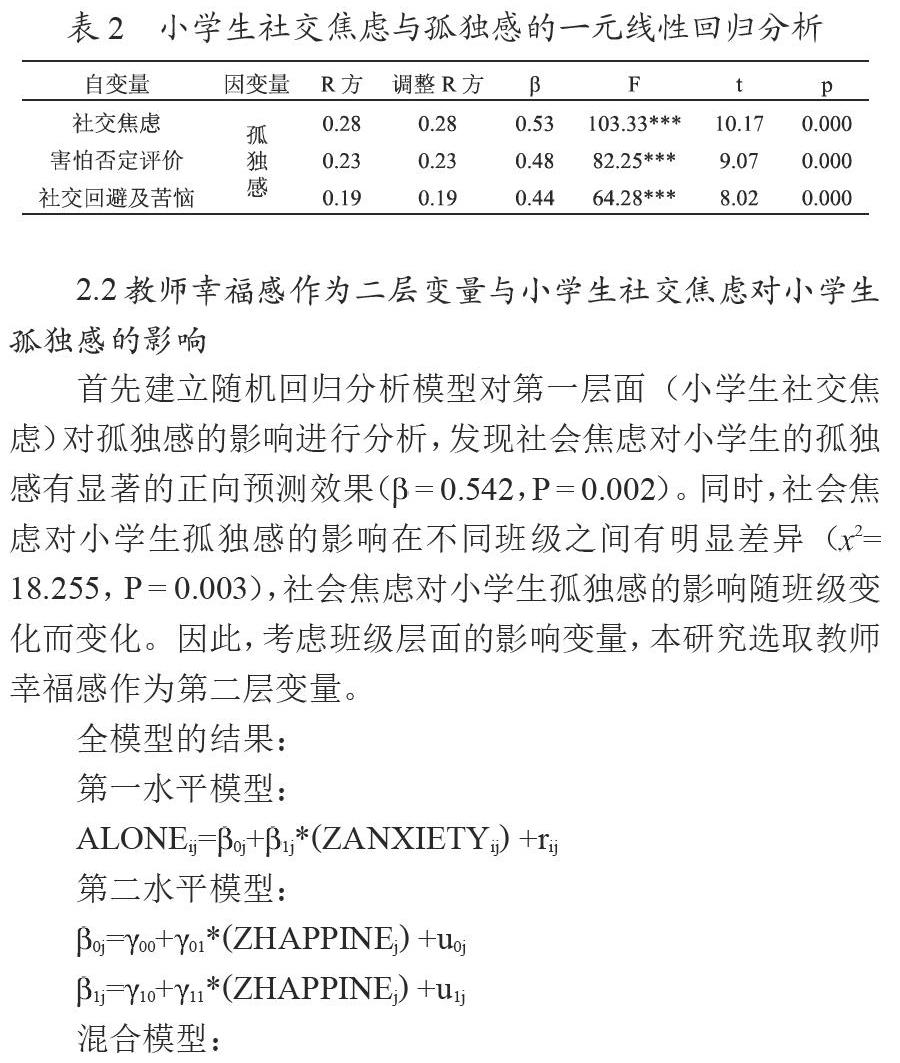

2.2教師幸福感作為二層變量與小學生社交焦慮對小學生孤獨感的影響

首先建立隨機回歸分析模型對第一層面(小學生社交焦慮)對孤獨感的影響進行分析,發現社會焦慮對小學生的孤獨感有顯著的正向預測效果(= 0.542,P = 0.002)。同時,社會焦慮對小學生孤獨感的影響在不同班級之間有明顯差異(= 18.255, P = 0.003),社會焦慮對小學生孤獨感的影響隨班級變化而變化。因此,考慮班級層面的影響變量,本研究選取教師幸福感作為第二層變量。

從固定部分的參數估計結果(表3)可以看出,教師幸福感對社會焦慮與小學生孤獨感之間的關系影響不顯著。另外變量拆開將教師幸福感的情緒與情感、松弛與緊張維度放進第二水平,出來的結果顯示這兩個維度作為預測變量都不顯著。因此,小學生社會焦慮對孤獨感的影響雖然在不同班級內有明顯的差異,但是教師幸福感所能解釋的比例非常小。

3討論

結果顯示小學生社交焦慮及各因子對孤獨感有顯著預測作用,相關研究也都證明了這一結果。但是與以往研究相比,本研究加入了二層變量即教師幸福感,在全模型結果中可以看到控制了二層變量后,小學生社交焦慮仍然對孤獨感有顯著的預測作用。不過遺憾地是研究結果不夠理想,驗證了小學生社交焦慮對孤獨感的影響,但教師幸福感及各維度作為班級層面的變量對小學生社交焦慮與孤獨感的影響均不顯著。雖然本研究未能得到最理想的結果,但是班級變量上的差異存在顯著性給我們提供了一定的結果支持,為下一步研究提供方向。

根據埃里克森的人格發展理論,小學生正處于勤奮對自卑的心理沖突階段。[15]處于該階段的學生需要來自權威的肯定,從而避免陷入自卑孤獨的心理狀態中。有研究指出,兒童在學校中建立的良好同伴關系、師生關系有助于降低其孤獨體驗。[16]而且教師的幸福感高低會影響認知能力,情緒狀態。[17]保持一個好的狀態面對學生不僅可以促進師生關系,更有利于建立良好和諧的班級氛圍,從而有利于學生在這樣的氛圍中緩解焦慮,形成健康的心理狀態。

當教師幸福感處于比較低的范圍內,會傾向于處在一種消極狀態中。這種消極狀態是不易控制的,在日常教學管理工作中難免會影響到與之直接接觸的學生。而對于處于信服權威階段的小學生來說,與處于消極狀態的教師接觸時就更容易感受到焦慮和自卑,長期如此便會泛化成條件反射式的害怕否定評價,周圍的同學也容易受到老師影響疏遠他。長期的壓制和焦慮會讓孩子變得沉默寡言,便很容易陷入孤獨狀態。盡管研究并未發現教師幸福感會顯著影響小學生社會焦慮對孤獨感的影響,但是小學生社會焦慮對孤獨感的影響的確在不同的班級差異明顯,表明班級層面的變量對二者之間的關系有一定影響,因此未來的研究可以考慮班級層面內的其他變量。

4不足與展望

本研究也存在一定缺陷,教師被試作為高層觀察單位數量太少,并且被試取樣較集中,代表性不夠。雖然結果不夠理想,但以后的研究中可以注意避免這些不足,并且可以考慮加入其它因素探討更復雜的影響機制,從而為預防和改善小學生群體的孤獨感狀況提供更全面的理論依據。

【基金項目】山東省社科規劃項目17CTZJ01;濰坊醫學院博士學位人員啟動基金項目2017BSQD19;國家民委民族問題研究項目2018-GMD-015

參考文獻

[1] 吳劍,蔣威宜.孤獨感及我國小學兒童孤獨感研究綜述[J].思想理論教育,2006(7):105-110.

[2] 宋靜靜,佐斌,譚瀟,戴月娥.留守兒童的自尊在親子親合和同伴接納與孤獨感的中介效應[J].中國心理衛生雜志,2017.31(05):376-381.

[3] 范興華,余思,彭佳,方曉義,留守兒童生活壓力與孤獨感、幸福感的關系:心理資本的中介與調節作用[J],心理科學,2017(2):388-394.

[4] 魏星,呂娜,紀林芹,陳亮,張文新. 童年晚期親社會行為與兒童的心理社會適應[J],心理發展與教育,2015(4):402-410.

[5] 張永欣,孫曉軍,丁倩,陳武,牛更楓,周宗奎.兒童人格特質對孤獨感的影響:友誼質量的中介效應[J].中國臨床心理學雜志,2016(1):60-63.

[6] 張鳳,雷秀雅,孫世月.不同程度孤獨感兒童學校動力繪畫中的人際認知特征[J].中國心理衛生雜志,2018.32(08):670-675.

[7] 徐云,劉堂榮. 4~6年級小學生自尊、社交焦慮與孤獨感的關系[J].中國健康心理學雜志,2015(23):1597-1600.

[8] 康瑩.小學生父母教養方式、社交焦慮與孤獨感的關系研究[D].陜西:西北大學,2012.

[9] 袁博成,金春玉,楊紹清. 農村不同類型留守兒童的孤獨感與社交焦慮[J],中國健康心理學雜志,2014(10):1564-1566.

[10] 趙君.小學班主任的幸福感及其提升[J].科教導刊(中旬刊),2015(01):60-61.

[11] 王培培. 幼兒教師主觀幸福感與工作投入的相關研究[D].湖北:長江大學,2014.

[12] 王楠.小學心理健康教師成就動機,主觀幸福感與職業倦怠的關系[D].沈陽:沈陽師范大學,2013.

[13] 楊青,易禮蘭,宋薇.農村留守兒童孤獨感與家庭親密度、學校歸屬感的關系[J].中國心理衛生雜志,2016.30(03):197-201.

[14] 趙必華.影響教師工作滿意度的因素:基于HLM的分析[J].教育科學,2011(4): 30-34.

[15] 王家軍.埃里克森人格發展理論與兒童健康人格的培養[J].學前教育研究,2011(06):37-40.

[16] 張連云.學業成績影響兒童孤獨感的中介變量分析[J].心理科學,2013.36(04):922-927.

[17] 陳淑慧.心理健康與輕度認知功能障礙、心脾兩虛證的相關性研究[D].廣州中醫藥大學,2005.