武術與城市:中國古代武術繁榮的一項城市史考察

張 震,苑城睿,張旭琳

武術在研究邏輯上與中國的鄉土性有著密切的關聯,因此當今學界發展出了運用民族志、口述史等方法研究傳統武術的范式,這本身毫無問題,此類研究也非常重要,因為鄉土性中蘊含了中國武術的“根性”。然而,不可忽略的是,根要開枝散葉、繁茂生長離不開土壤之外的整體環境,而城市場域恰恰為武術的發展、創造與繁榮提供了非常必要的外部環境,著名社會哲學家芒福德(Mumford.L)將其概括為“城市是人類文化的‘產房’”。城市“通過它集中物質文化生產的力量,加速了人類的交往,并將它的產品變成可以儲存和復制的形式,這擴大了所有人類活動的范圍,并使這些活動承上啟下,繼往開來”,如果沒有城市,類似武術等這樣“不易抽象化和文字化的身體技藝活動,能否持續繁榮,是值得懷疑的”(劉易斯·芒福德,1989)。更為重要的是,未來的“城市”時代,大部分人都將生活在城市當中,忽視城市武術的研究,實質上就放棄了未來武術研究的核心視域。因此,研究中國古代城市對武術繁榮作用的內在動因,理清譜系,總結經驗,具有以古鑒今甚至面向未來的價值。

中國古代武術的發展有3個高峰和繁榮生長期,分別是春秋戰國、宋元和明清時期,其主要表現為:武術技術的革新與種類的豐富,武術理論化水平的躍升以及相關典籍數量的陡增,武術器械鑄造技術的革新,武術文化和相關敘事的豐裕(于志均,2006),這恰與中國古代城市發展的3段高峰期吻合。戰國時代已經產生了140余個城市,同時形成了三級城市網(王城、諸侯城和卿大夫都)及城市群(柳思維,2003);宋代出現了大量新興城市,城市的里坊制首次被打破,據《宋史·地理志》記載,10萬戶以上的大城市增加到40余個,繁榮的工商型城市、商業型城市、手工業型城市以及混合型城市大量涌現(夏寶君等,2011);晚明到清代,城市總體規模與水平超過以往時期,大城市中集餐飲、娛樂、休閑與商品聚散于一體的綜合型市場數量增多,且市場形態成熟、繁榮(王茂華等,2016)。城市的繁榮締造了新的冶煉技術,產生了更大的文化多樣性的可能,創造了更加燦爛的文化,并通過各種媒介將其留存下來,成為后世憑吊和敘說的印記。本文將從城市技術革新對武術技術的創造、城市格局與制度變革對武術文化的塑造以及城市商業金融繁榮對武術職業生成的影響等方面,考察中國古代武術繁榮的城市動因,并討論城市對未來武術復興的時代意義。

1 城市制度與技術革新對古代武術的創造

1.1 城市制度革新背景下的武術世俗化與職業化

西周晚期,武士階層的崛起從文化發生學角度看是中國武術世俗化和職業化的重要時期。該時期哲學理論開始滲入武術思想,武術教育向私學轉化,社會上出現了以武術為營生方式的職業武者(林伯源,1994),這標志著武術脫離了少數貴族的特權教育,走向全面繁榮與發展,其節點就是文與武的職業分途,而文武分途和武士階層的崛起與這個時期城市的發展息息相關。

春秋戰國時期的城市大發展,一方面是有賴于此階段農業技術的大發展和鐵質農具的大規模應用,促進了私田數量的增加,產生一批自耕農民,社會分工加劇,手工業、冶煉業等有了較大進步,有余裕提供子弟游藝學術,這其中就包括學習武術;另一方面,周代的封建制度崩壞,各個諸侯國為了在列強中占有優勢,采取了吸引人口和各類人才(如稷下學宮)的政策,加上貴族們大規模養士的需求(其中包括大量的武士),使得城市人口產生了較快的增長,齊國首都臨淄的居民人口數一度達到20萬;再次,西周的身份制度在城市擴張中開始松動并逐步解體,人口成規模地自由遷徙,越來越多的人涌向臨淄、邯鄲、大梁等發達的城市,促進了城市的活力與繁榮。

這些城市革新,使得生活空間、經濟空間、身份空間、政治空間和文化空間都發生了重要變革,自由程度大大提升。平民武士開始出現并擁有了一定的政治地位,習武成為市民文化中重要的組成部分。在這樣一種城市環境塑形下,武士的地位以獨立的團體和身份崛起,產生了最初以習武為職業的人群。因而,能被歷史文獻記載的武士,其生活軌跡也都集中在重要的國都和城市。此外,用于娛樂的徒手搏斗——角抵也開始出現在很多城市,角抵藝人也成為職業化的團體。因此,司馬遷所列舉的游俠,并非偶然都住在商業都市(李慶善,1964),武術的職業化和世俗化在該時期的城市場域中得以生成。

然而,春秋到戰國時期的城市繁榮很快被秦朝的統一戰爭所中斷,秦漢帝國的大一統并沒有造就比西周晚期更加自由的城市形態,政府對戶籍的嚴格限制和對民間習武活動的嚴厲打擊,使得武士逐漸消失,習武活動在很長一段時期內只集中在國家體制和皇權結構內部,是權力的私產。直到宋代城市的再次繁榮,武術才重新走向繁榮復興。

在宋之前,唐代的大都市規模也較大,韓愈在《論今年權停選舉狀》中稱:“今京師之人,不啻百萬”,詩詞中也有“長安城中百萬家”的表述。杜佑《通典》卷173《州郡二》載曰:“京兆府,……戶口三十三萬四千六百七十,口九十二萬人”(杜佑,1984),人口近百萬。但唐代的大都市并沒有真正意義上造就自由而繁榮的城市生活。從當代影視作品中看到的長安,并不是當時的實際情況,城市的繁花似錦實際只存在“里”“坊”當中。漢唐的城市是典型的“規劃型”,在建城前就已經做好了功能性和區域性規劃,只有一個門可以出入,例如,唐都長安的“西市”就是主要買賣西域或其它進口商品的場所,并不具備其他功能,功能比較單一、死板,不利于不同人群的聚集結社。而且唐代的身份戶籍制度承襲了漢代,人口流動限制較大,如果想留在長安的某個“坊”內,就需要先去京兆府(光德坊)報備,再向坊正提供詳細的身份證明,才能夠暫住。另外,城市的宵禁制度在很大程度上也限制了生活的自由性和跨區域空間活動的豐富性。

不妨做一個“思想實驗”,一名習武者到城市中與武友會面切磋或者參加武林結社活動,但夜幕降臨后,根據唐代城市管理制度,里坊關閉,行人禁止在城中行走,京兆府衙役、金吾衛左右街使、御史臺左右巡使開始巡街,《新唐書·百官志》記載:“日暮,鼓八百聲而門閉;乙夜,街使以騎卒循行叫呼,武官暗探;五更二點,鼓自內發,諸街鼓承振,坊市門皆啟,鼓三千撾,辨色而止”(歐陽修等,1997)。可見入夜之后,長安城的街道是非常“蕭條”和“死寂”的。這種城市管理政策和模式無疑對于各類結社活動和武術交流帶來極大不便,使得武術沒能在唐代得以生長和繁榮,直到宋代城市格局發生重要變革后,才出現真正的大繁盛。

日本學者內藤湖南發表的《概括的唐宋時代觀》中認為,宋代發生了一場“城市革命”(內藤湖南,1991),一種富有商業氣息與市民生活情趣的城市精神自此興起。從《清明上河圖》可以大致窺見宋代城市真正的繁華。方方正正的“坊”消失了,商鋪不再有規則地分布在指定的市場,而是與城市居民區混雜糅合在一起,居民可以自由沿街開店;宵禁制度消失,宋代城市的夜生活非常發達,酒店兩側都懸掛燈籠、燈箱,名為“紅紗梔子燈”,入夜后燈箱里會點燃蠟燭,繼續營業,這是宋人對生命時間的延長和對黑夜的開發;為了更多的征收商業稅,宋代政府取消了商鋪、集市的限制性政策,使得大量曾經非法的“草市”“墟”發展起來。可以說,宋代的城市才真正算得上繁華。

新的城市生活方式造就了新的行為節律和身體活動模式,培養了更具世俗化和適應世俗化的相應武術職業。城市商業的發達造就了良好的金融流動和便利的支付方法,客觀上促進了武林人士出遠門的便捷性。可以自由攬客且不受時間限制的客棧、酒樓,成為習武者流動于各地必要的容身場所,加上“過所”制度的消亡,為習武者跨越空間、相互交流、結成團體提供了豐饒的土壤。“街鼓”的產生象征著坊市制度與夜禁制度的瓦解,為習武人士的夜間活動提供了更具延展性的“時間性身體”。對“江湖人”而言,不管是“月黑踰城夜,風高放火天”,還是“夜深燈火上樊樓”都讓夜色比白晝更重要。王鴻泰(2013)認為,游俠生活與城市發展有著密切關系,或者說,這些活動“是以城市發展為基礎和憑借,才得以普遍開展開來的”。

宋代城市提供的自由氛圍和政策保障,培育起了勾欄瓦舍等新的城市世俗文化空間,從而促進了武術社團、武術游戲、武術表演等身體活動的發展,繼而影響到了鄉村,使之也產生了各種鄉間的武術結社、游戲和表演等娛樂休閑活動。宋代城市的大型瓦舍勾欄不僅數量多[東京汴梁大小勾欄五十余座(吳鉤,2018),還蔓延到了類似鄆城這樣的城鎮,例如,《水滸傳》里勾搭閻婆惜的張文遠就“平昔愛去三瓦兩舍”,小李廣花榮擔任知寨的清風鎮也有“幾座小勾欄并茶坊酒肆”],而且規模大(“象棚”可以容納千余人,相當于今天的城市劇場、體育場的合體),娛樂活動樣式豐富(雜劇、講史、相撲、戲劇、雜技、傀儡戲等)。相應的武術表演活動,如角抵、使拳、踢腿、使棒、舞刀、舞槍、舞劍、打彈、舉重和射箭等也繁盛起來。武術的藝術化表演和游戲化展示使得其身體技藝形式發生了重要變化,訓練方法、模式都開始與戲劇相結合、體育相融合,習武者開始與江湖藝人交織在一起,武術成為市民娛樂生活的一種形式。《東京夢華錄》記載:“有花妝輕健軍士百余,前列旗幟,各執雉尾蠻牌、木刀,初成行列,拜舞互變開門奪橋等陣,然后列成偃月陣。樂部復動蠻牌令,數內兩人出陣對舞,如擊刺之狀,一人作奮擊之勢,一人作僵仆。出場凡五七時,或以槍對牌、劍對牌之類……”(孟元老,2016)。從中看出宋代武術表演的盛況,也就不難推斷相關從業者的人數和專業水平。崔樂泉(1993)等認為,宋代的戲劇是中國藝術史上的一個里程碑,其中的武戲表演深遠地影響到了后來的戲劇發展,武打場面由此開始成為戲劇表演中最為核心的部分之一,“武行”也在這一時間段產生。這種武術的大繁榮和大融合正是在宋代城市的發展背景之下產生的。

肇始自商周軍隊的角力活動,在宋代的城市中不但發展為游戲娛樂的行業社團,更是在市民濃厚的觀賞興趣和越來越高的欣賞需求下,產生了早期的專業“學校”和“教科書”——《角力記》,內容涉及角力的歷史文化、技術技巧(“如宣勇氣、量巧智,騁趫捷,使觀之者怯懦、成壯夫,已勇快也”)等。賽也有了比較成熟的規則,如規定三個回合,禁止“揪住短兜”“拽起褲兜”,可以“拽直拳”“使腳剪”,并且出現了兒童參與的表演賽,當時著名的相撲藝人陳望京就是小兒相撲手。游戲化和藝術化改造了習武者的身體姿勢與技術節律,讓武術習練也開始有了表演性和禮儀性的“起勢”和“收勢”套路化動作,而套路化則可以被看作是宋代城市空間對武術之“身體”最深刻的改造。

1.2 城市技術革新與“十八般兵器”的形成

金屬冶煉技術的起源伴隨著城市發展,無論是制造禮器還是兵器,首先要滿足居住在城市中的特權階層的需求,他們是金屬冶煉技術和資源的壟斷者。他們將懂得技術的工匠安置在王城周圍,隨時提供服務,幾乎所有的古代冶鐵重鎮都是城市。雖然冶金技術逐漸傳播到民間,產生了一些專門制造兵器的新式鄉鎮,但也是以城市為中心發展起來的網絡,最高超的技術和相應的技術革新仍然集中在城市內。加拿大城市學家簡·雅各布斯在《城市經濟》一書中提出,城市文明是孕育技術的搖籃,是包括農村在內的整個經濟活動的源頭,包括農業在內一切生產的動力本質上來自城市(簡·雅各布斯,2018)。

中國古代冶金城市的形成有兩大高峰期,第一個就是春秋戰國時期,宛城、邯鄲成為著名的冶鐵城市,鑄鐵柔化技術在這一時期產生。另一個重要的時期就是宋代,宋代城市的工商業化、金融化,不僅極大地推進了金屬冶煉技術進步,也培養了大量的技術工人,產業鏈的其中一個重要下游終端就是兵器制造行業,這使得“十八般兵器”(只是一個虛數,實際上《武經總要》里記載了上百種)得以在宋代顯現端倪,尤其是《三國演義》里關羽所使用的“青龍偃月刀”,在宋代開始大量裝備軍隊。宋代兵器技術的快速發展,基于其發達的冶金技術、采礦技術和煤炭燃料(南宋開始使用焦炭)的使用,冶鐵年產量能夠達到15萬噸(王學泰,2007),為各類兵器制造提供了重要的原料。由此形成的冶鐵城市數量快速增加,產生了所謂“三十六冶”,相應的采礦工人粗略估計有四千余人。在安徽繁昌出土的冶鐵遺址中,有高約2 m,面積達750 m2的廢鐵堆,很大程度上反映了當時冶煉的規模。宋史學者葛金芳認為,宋代很多城市已經出現了“原始工業化”,一些學者也將其稱作“煤鐵革命”(吳鉤,2018),因為使用煤煉鐵,能將爐溫達到高溫,大大提高了成材率。另外,由于灌鋼技術的推廣和改進,宋代在兵器鑄造技術方面的工藝技術和生產效率有了極大提升,克服了“百煉鋼”需要把熟鐵反復加熱錘鍛這種費工費時的技術方法。沈括在《夢溪筆談》中記載:“世間鍛鐵所謂鋼鐵者,用柔鐵屈盤之,乃以生鐵陷其間,封泥煉之,鍛令相入,謂之團鋼,亦謂之灌鋼”(沈括,2015)。除了灌鋼技術,宋代還出現了鋼鐵冷鍛技術,在這種可以將變形量控制在“三分減二”的技術支持下,宋人鍛造出了著名的“瘊子甲”,讓盔甲技術得到升級。

宋代采礦、冶金、采煤的高度發展很大程度上受到城市經濟的發展和宋代鼓勵工業生產政策的雙重推動。由于城市經濟強大的活力,讓宋代的信貸和投資行業非常完善。資金充足的市民不再只是投資土地,而是將更多的資金投入到搜尋礦苗和承包礦坑當中,如果沒有足夠的本金,政府還能夠提供“礦業”貸款,甚至可以等到煉出產品,再歸還政府本金和利息。政府甚至還承擔了采礦風險,如果“開采不成,及無苗脈,或雖有而微細,其所借官錢并與除破,即不得過三次”(徐松,2014),幾乎扮演了當代風險投資人的角色,這極大促進了宋代城市冶金業的繁榮。在城市金融和技術的推動下,宋代冶煉技術的發展促進了兵器形制的多元化,必然導致武術技術更加的豐富化,既改變了作戰的技術,也改變了習武者習練武術的身形姿勢、傳授方法、訓練方法和技術話語。譬如,靠馬匹的沖撞力、騎馬者與地面士兵的高差產生殺傷力的矛、戟類兵器一旦被以重力加刃力殺傷的大刀取代,騎馬作戰的技術實質上已經改變,由此演化和生成出來的民間武術技術也相應地產生了變化,很多徒手搏斗也在器械技術變化中產生了演變,這從《水滸傳》的武藝描寫中就可窺其一二。不僅如此,舞臺武術戲劇表演也使用了新的兵刃,類似大刀這樣的兵刃從宋開始出現,并逐步演化為舞臺上關羽這一角色的專用兵器。

2 城市貨幣白銀化對明清武術從業者與行業勃興的塑造

明清時代是武術“江湖”最為繁盛的時代,武術行業相比前代也要豐富得多,這其中就與該時期以城市為中心的貨幣金融體系的白銀本位化有著密切關聯。明代“隆慶開關”到清代晚期,隨著大量白銀的涌入,中國的金融貨幣體系發生了重要變革,而這一變革讓白銀這種更加便攜的貨幣成為主要交易貨幣,繼而推動了遠途經商貿易的繁榮,大量的商路被開辟出來,這就極大地刺激了保鏢行業的勃興,國家和商人都開始雇傭保鏢押送貨物和白銀貨幣;持有豐腴財富的商人為了保護自己的經濟安全,也開始學習武術,雇傭教習師父;白銀從南方富庶之地向北方的流通,使得漕運衍生出了新的附加業務,相應的幫派武術也附著在其中發展了起來,如此便造就了武術人新的“江湖”生態,甚至新的武術技藝。

2.1 從“隆慶開關”到貨幣“銀本位”確立

公元1567年,明穆宗隆慶皇帝宣布改變“片板不許入海”的“祖宗之法”,宣布解除海禁,開放福建的月港為貿易口岸,將沿海百姓把貨物販運東洋、南洋列為合法行為。這雖然只不過是在鐵桶般的海岸線上劃了一條細縫,但其時機卻極其準確,西班牙人、荷蘭人、葡萄牙人的世界海上貿易和從美洲開采的巨量白銀正好與這條裂縫相貼合,讓明王朝的城市經濟進入到了龐大的世界市場。從“隆慶開關”到明朝滅亡,僅僅70多年,世界2/3的貿易都與中國發生了關聯,1/3的貨幣涌入了中國,其對中國經濟、政治和文化的影響余波一直到清末民初。

明朝中期之后,在寶鈔貨幣體系幾近崩潰、朝貢貿易難以維系、沿海倭寇海盜橫行、非法貿易到處肆虐、國家財政危機等諸多危機共同作用下,明朝政府再也無法維系朱元璋設定的經濟國策,開始以城市為中心改變貨幣政策、商業貿易政策。從正統皇帝取消白銀流通限制肇始,國家財政轉為白銀結算,民間支付“小錢用銅錢,大錢用白銀”,嘉靖皇帝就開始將各地賦稅徭役折銀,史稱“一條鞭(編)法”。大宗貿易的白銀化進程推進很快,到了萬歷年間,財政的貨幣白銀化就已經完成。其中,隆慶皇帝的開放海外貿易起到了非常重要的作用,海禁一開,白銀就從三條渠道大量涌入中國:1)經由中日海上貿易流入中國的日本白銀;2)經由阿卡普爾科—馬尼拉—中國海上貿易流入的美洲白銀;3)經由維拉克魯斯—西班牙—里斯本—果亞—澳門渠道輸入中國的美洲白銀(鄭永昌,1992)。白銀的大規模涌入為首輔大臣張居正實施“一條鞭法”提供了堅實的基礎。而“一條鞭法”的實施反過來又推動了白銀的徹底貨幣化,使得中國的城市經濟進入“白銀時代”。

白銀本位的城市貨幣體系的建立,看似是一個經濟改革事件,卻在潛移默化間對中國武術產生了重要影響。東南沿海貿易的繁榮,迅速盤活了東南沿海的經濟,讓嘉靖年間最后遺留的倭寇問題得以自然化解,這才在真正意義上結束了抗倭戰爭,讓大量抗倭戰爭中的軍人攜帶武術技術回到各自故里,開始創編拳術;抗倭戰爭培養起來的身懷武術技術的東南民兵,在宗族間傳播武術,將軍隊武術逐步民間化。白銀貨幣體系的建立,繁榮了商業,開辟了大量以城市為節點的商貿通路,也使得商人對保鏢業和自身習武之需求大增,這無疑極大地刺激和推動了最早的武術“產業”的形成。白銀的大宗運輸,讓漕運與民間幫會的武裝力量充分結合,培養了一批武裝押運的習武團體和相關“產業”。一旦“產業鏈”形成,武術“江湖”自然而然就枝繁葉茂了。

2.2 城市“銀本位”對武術從業群體的創造

以東南沿海工商業城市為中心,“銀本位”的金融貨幣制度確立之后,更加便捷的支付手段和快速發展起來的商品經濟,實質上養肥了城市中的商人階層,同時也相應地孕育出了一批新的武術職業,其中尤以徽商、浙商和晉商相關的武術職業最具代表性。

金融業的大發展,進一步推動了城市的大繁榮、重要交通沿線新興大城市的誕生,譬如:北京、南京、北新關(杭州)、鎮江、福州、蘇州、松江(上海)、淮安、揚州、臨清、蕪湖等;以這些城市為節點建立了多條商路,例如,其中一條由徽州(黃山)經祁門、石臺向東,經過仙寓山,沿石臺汴京進入東至縣,過雞頭嶺后到排篷的三建橋,由此再分為幾道,分別通往東西南北四個方向,聯通安慶、武漢,打通福建、廣東等沿海地區。據《明一統路程圖記》《天下路程圖引》等記載,水路有143條,陸路有100條,還標記了各個驛站之間的距離(李連利,2012)。缺乏安全保障的商業脈絡,促使作為盜匪的綠林“行業”在商路上甚為“繁盛”,像是北京到南京、浙江、福建的驛路常常出沒響馬,南京至關西的商路常常有瑤賊勒索,南京到北京各閘的路線常有鹽徒劫盜……(楊正泰,1994),這就迫使商人們對保鏢行業和武術傳授行業的需求陡增。最早一批鏢局就在貿易活動鼎盛的商業城市誕生。

例如,位于京杭大運河水路樞紐上的臨清城,形成了中國最早有據可查的保鏢行業,從業者長期從事將南方的白銀、糧食、鹽、絲織品等運往北方京省的營生,逐漸發展成為專業化強的組織團體,甚至在國家兵源不足時,都會重金招募這些鏢師入伍,這也讓臨清的鏢(標)客成為正史文獻中最早被記載的從業者。萬歷四十四年二月丙寅(公元1616年2月11日),河南道監察御史盧謙上書建議朝廷在臨清招募民間練武好漢補充兵源,曰:“職謂山東之中尚遺東昌之臨清。蓋臨清以護送標客為生業,其習于武事,無人不然。職素游齊、魯,聞之有日。舊秋詢之撫臣李長庚,亦言招兵無如臨清,則臨清亦當多募也”(顧秉謙等,1962)。

這里就出現了“護送標(鏢)客”一詞,而且是作為一種“職”出現的。這份奏章非常重要,因為這足以確認歷史上的保鏢職業在萬歷年間就已經正式形成,而且必然達到了一定的從業人口規模,否則不會引起官員的注意和作為充實兵源的招募對象。從時間上來看,正好在隆慶開關后的50年左右,貨幣白銀化完成的節點上。學者陳熙遠認為,相對于當時的僧兵、鄉兵、毛兵,這群鏢客就是在城市商業活動繁榮的明代后期新形成的“江湖”勢力(陳熙遠,2018)。

除了雇傭保鏢,商人也會鼓勵宗族中的青壯年習武,比較有代表性的是武術家程宗猷,這位徽州府休寧縣人士,父親正是一名徽商,最初學習武術的目的就是為了給其家族的商貿經營保駕護航。收錄在《休寧碎事》中的《懷秋集》就記載了程宗猷擊敗一眾響馬的事跡。“后父挾重貲,偕之往北京,道遇響馬賊,父懼甚,匿草間,宗(沖)斗獨敵數十人,皆辟易。響馬驚拜日:神人也!邀其父子至山,宴而后歸其橐,宗(沖)斗從之。方半酣,偶聞門外喧嘩,急躍起如飛鳥掠檐間,忽不見。群盜驚甚,少頃,自門外從容來曰:吾乍聞喧,將試吾拳勇,乃下人噪雜,不足辱一揮也。盜皆色然恐,還其行裝,送其父子歸”(王振忠,2009)。

這一段記載與《少林棍法闡宗》后序中關于程宗猷擊敗盜賊的敘事雖有些差異,但足以互相印證。實際上,程宗猷的整個宗族習武者頗多,如程同、程胤萬、程志廣等,都能夠在《少林棍法闡宗》的序和跋文中看到他們的蹤跡,同時也顯示了明代徽商中間不乏武術造詣高深的人。另據歙西《重訂潭濱雜志》的記載,“前明之末,吾邑村落皆習鄉兵,保守閭里,各自為社,爭延武師以教子弟”(黃崇惺,1990),說明徽商在請名師教授武術上態度非常積極,延師習武屢見不鮮,一則為了保護宗族鄰里,在與其他宗族搶奪利益的械斗中不至落于下風;二則為了經商途中自保;三則為了避免遭受當地地痞流氓的騷擾和訛詐;四則為了習得一種收債時威脅欠債人的身體技術。

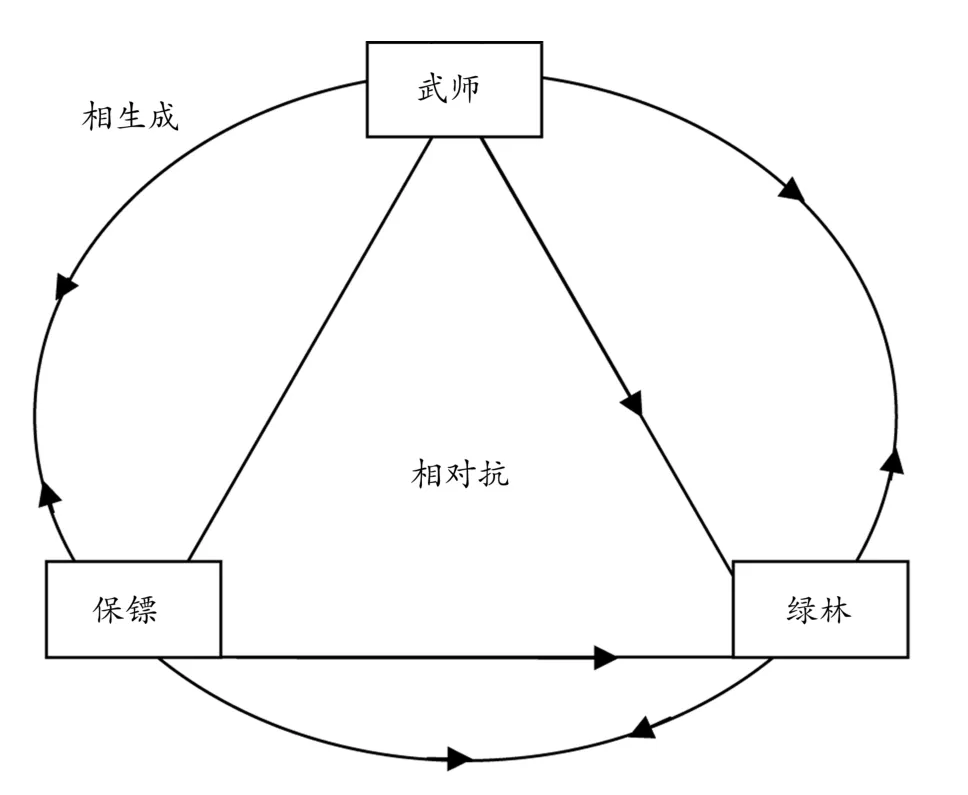

也就是說,晚明“銀本位”催發出來的以城市為節點的商業貿易和金融行業繁榮,實質上創造了以往歷史上不存在或不成型的3大類武術行業:保鏢業、綠林業、武師業。這3類武術行業自形成一直持續到清末時期方才解體,構成了相互生成、關聯、對抗、合作的復雜三角關系(圖1),并成為之后“江湖”生態的基本樣態。武師所教的徒弟既可能成為合法的保鏢護院從業者,也可能一念之差做打家劫舍的盜匪買賣;少數武師、保鏢在適逢亂世、迫不得已之時也可能落草為寇,名曰“劫富濟貧”;同樣,有師承的綠林盜匪可能只是生活所迫,遇到好的機遇也會選擇改換門庭,從事合法的武術行業,成為保鏢或者武師。當然,在絕大多數時候,武師與保鏢的角色轉換更為順理成章。

在從城市延伸出的綿長商貿線路上,不同武術行業、不同地域特色也造就了各色各異的武術形態,例如,與晉商相關的習武者常走西北商路,更善于使用各類鞭桿,其靈活實用,便于攜帶,流傳于世的有“八仙鞭、五花鞭、八合鞭、子母鞭、駝騾鞭、綜合鞭、迎手鞭等二十多種”(張希貴等,1995)。臨清的鏢客則“善騎射,用駿馬、小箭。箭曰雞眼,馬曰游龍。往來飛馳,分毫命中。巨商大賈,常募以護重貲”(魏禧,2002)。京杭大運河沿岸江浙一帶的鏢師則善于船拳,其特點根據河渠縱橫交錯的水道而成,以南拳為基礎,步勢穩烈、躲閃靈活、收招迅速,防御時以手為主,似開似閉,以身為軸,十分重視馬步轉弓步、弓步轉馬步的原地轉動動作,以求操拳時穩健,經得起風浪顛簸。這可以說是在白銀貨幣高效融通過程中生成的多元武術技術生態,武術行業、技術與城市貨幣的白銀化在這一意義上形成了緊密的內在邏輯聯系。

圖1 武師、保鏢和綠林的多維關系Figure 1. Multi-dimensional Relations among Wushu Master,Armed Escort and Outlaw Men

3 明清城市印刷出版業對武術發展的推進

明清兩朝武術發展繁榮,除了上述的諸多因素之外,更為關鍵的是明代晚期商品經濟的發達還催生了一個重要的行業——城市印刷出版業的繁茂,而且與宋代出版業不同的是,明清書商的實用主義傾向更加明顯,他們充分把握市場動向,熱衷于刊印一切能夠暢銷賺錢的書籍,武術搏斗、俠客游藝的可幻想空間廣大,成為文學作品中最具吸引力的情節,既推動了武俠文學的興盛,也間接促進了專業武術拳譜的大量出版。

3.1 明清“傳媒行業”在城市中的勃興對武術之影響

在明清的市民文化中,出版業、印刷業以及書籍售賣業構成了當時的傳媒產業鏈,書籍作為媒介構成商品物流,書籍、書商、作者與讀者構成人際網絡,從而形成了商業出版文化的內涵脈絡。明清城市“傳媒業”最大的特點就是不再以士大夫的文化作品為賣點,通俗文藝作品占據了主要的流量,書的售賣行業發展很快,雖然“正統”的儒家書籍仍然占據有文化人的主要閱讀空間,但私下讀“閑書”已蔚然成風,雕版印刷也從官刻演化為商業刻版、私人刻版和官方刻版并存的局面。更耐人尋味的是,文人士大夫階層也紛紛參與到這一產業當中,很多中下層的文人儒者有“賣文”的兼職,一些科舉失利的文人為了謀生甚至做著“賣文維生”的行當,這就極大地促進了商業出版的繁榮,也為士人樹立了在傳媒經濟活動中的位置,從而讓經濟活動得以對文化生產加以重新構造。周啟榮在《中國前近代的出版業、文化、權力》一書中指出,士人處于文化生產與經濟活動之中,在其參與文化生活的同時,也參與經濟活動(Chow,2004),他們既是“山人”也是“商人”。出版商則在士人、刻版商和消費者之間搭建起了極好的平臺,他們深諳當地的市場規模,熟悉販售的物流,善于使用各類書籍廣告營銷模式(如書名廣告、序言廣告、題解廣告、牌記廣告、插圖廣告等(王海剛,2011),巧妙地融合了商賈與儒者的身份,還兼具了地方士紳的形象(Brokaw,2007)。

“隆慶開關”之后的白銀貨幣化,加速商品經濟發展,城市快速成長,一方面加快了印刷刻版行業的技術進步,讓雕版業有了突破性發展,出現了三色、四色甚至五色套印技術、饾版和拱花技術,書籍的字體(“匠體”的發明極大提升了刻版效率,熟練工人一天大概能刻200多字①洪武十年鄭濟刻《宋學士文粹》,后記有:“以字計之,一十二萬二千有奇,于是命刊工十人鋟梓以傳,自今年(洪武10年)夏五月十七日起手,至七月九日畢工,凡歷五十二日云。”換算一下,平均每人一天刻235字。)、版式和裝幀技術產業化水平很高,大大降低了大部頭小說演義的成本;另一方面使得許多繁榮的江南城市出現了大量的“書坊”,專門兜售世俗讀物,圖書市場一時間蓬勃繁榮,僅建陽一城就有221余家書坊(方彥壽,2003),形成了南京、建陽、蘇州、杭州、湖州、徽州等書籍出版中心,書籍就此成為大宗的流通商品,通俗文化(話本小說、通俗文史、日用書籍、蒙學讀物)由此興起。在該土壤之中,相應的產業鏈被構建地愈加完整,職業或半職業的作者和編輯隊伍開始形成并逐步成熟,書商很好地整合了書籍選題、組稿、編校及印制、廣告促銷等行業,這不僅極大地改變了知識的生產和傳播方式,還改變了人對世界的感知方式。

與武術相關的書籍出版最大宗的是“武俠小說”或含有武俠內容的小說,例如,《水滸傳》《三俠五義》《廉明奇判公案》《名公明鏡公案》《龍圖公案》《達摩出身傳燈傳》《唐鐘馗全傳》《飛劍記》《三言兩拍》《七俠五義》等,雖然在當時的武術行業與軍隊之外,真正從事武術訓練這種身體活動的人極少,但是日常的壓抑讓人們對武術人行俠仗義、快意恩仇的迷戀和熱愛愈加強烈。在權力對身體壓力異常沉重的明清兩代,妙筆生花的文字、生動奇異的筆觸,極大地在文字層面滿足了人們釋放壓抑情緒的需求。這些武俠通俗小說可以說是一種極佳的“身體寫作”,這種寫作能夠充分滿足身體感官對豐富性、差異性、細節性、完美性的張力需求,讓身體與作為身體隱喻的文字語言相互融合。加上當時書籍插圖技術的進步,使得讀者能夠更加直觀地體認武林俠士之間高超的搏斗技術,一睹他們使用的琳瑯滿目的兵器,欣賞他們偉岸的身姿。

如果說武俠小說只是一種身體欲望投射的話,各類拳譜、秘籍也在該階段大量出現,《耕余剩技》《武備志》《紀效新書》《劍經》《武編》《單刀法選》《少林棍法闡宗》等一批著作相繼出版。如《明史·戚繼光傳》記載:“繼光更歷南北,并著聲。在南方戰功特盛,北則專主守。所著《紀效新書》、《練兵紀實》,談兵者遵用焉”(張廷玉,1974)。從《明史》的記載來看,軍事家戚繼光的主要著作已經出版,并且已經作為教科書級的必備讀物。又如軍事家唐順之的《武編》中《唐荊川先生文集》在明世宗嘉靖二十八年(公元1549年)就已經出版,現藏于復旦大學圖書館等多地,其最初由無錫的個人出版,后來“版權”轉移到葉氏、薛氏、唐氏等(田口一郎,1998)以營利為目的的出版商手里,被大量再版。在明朝晚期發達的城市傳媒行業推動下,武術顯現出非常繁榮的面貌。

3.2 市民文學的虛擬武林“江湖”對武術的構建

清代大學問家錢大昕提出了一個有趣的洞見:古有儒、釋、道三教。自明以來,又多一教——小說(教)(錢大昕,1989)。它依托城市的印刷出版業在民間快速發展起來,不夸張地說,由城市印刷出版至民間流傳的各種武俠故事、評書和話本,很大程度上塑造了明朝甚至明清時期“江湖”世界的身體話語。這套話語創造了虛擬的武術人之身體,但這種虛擬通過話語“操控著”現實世界習武者的行為方式,用其特殊的話語模式影響著現實世界“武術江湖”的構建。比較典型的是《三國演義》《水滸傳》等名著,其觀念甚至影響到了統治者的意識樣態。朱元璋將普通武將關羽“提拔”為武圣人,實際上就是受到了民間三國故事的深刻影響。學者王鴻泰考察史料后認為,明清時期城市中發達的傳媒行業已經建立起一個新的人際互動的方式,社會中個人透過戲劇、小說、邸報等媒體,不斷塑造著自己的行為模式(王鴻泰,2009),它可以打破地域空間和歷史時間,讓不在場的身體也參與到知識生產和公共交往當中。如此,傳媒行業穿透了個人生活領域,構建出一種新的市民化的公共身體意識、公共身體形態,這讓不習練武術的常人,也能夠在個人有限的現實世界之外,塑造起一個想象的武林“江湖”。

想象的“江湖”看似是虛擬的,但實際上深刻地影響到了人們的現實行為。崇禎十五年(公元1642年)六月,梁山地區爆發了以李青山為首聚集在梁山的起義軍,破城焚漕,使得運河物流梗塞,二京為之鼎沸。給事中左懋第上書認為,賊寇自梁山、鄆城一帶起,據以為藪澤,其說就始于《水滸傳》一書。所以,此次起義被平定之后,兵部發布了一道命令,命令中除“嚴飭道府有司實心清核,務令降丁各歸里甲,勿使仍前占聚”,同時要求這些地方“大張榜示:凡坊間家藏《水滸傳》并原版,盡令速行毀,不許隱匿”(王利器,1981)。從這個官方明令禁止小說傳播的事件可以看到,明朝當權者認為《水滸傳》會引起百姓的仿效,是造成叛亂的重要原因,至少也是導致叛亂事件擴大的重要因素。因此,在安定了叛亂之后,明朝政府認為,想要更徹底地杜絕“亂源”,必須進一步禁止此類充滿了行為誘惑和煽動的“江湖話語”。

從實際效果來看,明朝政府所加之《水滸傳》的“想象之罪”,也并不是全然無中生有的。李文治認為,在明末的民眾暴亂行動中,的確出現有以《水滸傳》小說人物的行為為自己的行為、小說人物的觀念為自己觀念的事件(李文治,1942)。更為重要的是,很多當時的武俠小說對武術技藝細節的描述,與真實的武術甚為貼近。如《水滸傳》第一百零四回,就繪聲繪色地描寫了搏擊較量,曰:

“但見:拽開大四平,踢起雙飛腳。仙人指路,老子騎鶴。拗鸞肘出近前心,當頭炮勢侵額角。翹跟淬地龍,扭腕擎天橐。這邊女子,使個蓋頂撒花;這里男兒,耍個繞腰貫索。兩個似迎風貼扇兒,無移時急雨催花落”(施耐庵等,2016)。從這一段不難看出,文中的很多對搏招式名稱,譬如:拗鸞肘、當頭炮、淬(雀)地龍、撒花蓋頂,與許多明清拳術的拳譜非常相似,太極拳、武當劍、少林拳中都有近似或者完全相同的名詞。

從《水滸傳》引發起義的個案和對武術名稱的描摹,反映出以城市為中心的文化實體對武術“江湖”的虛擬創造,促進了人的身體行為與語言世界的深入耦合。武俠小說可以通過語言符碼傳遞價值和生產的行動模式,使得叛亂者以此作為身份認同的標志,來確定自己的行為意義,因而武俠小說亦可以輕易連接無數的身體個體,用其鮮活的生命感染人,讓人產生情感上的認同或者反感,從而制造出“煽動”的效應。因此錢大昕稱之為“小說教”并不夸張。從皇權宗法社會中生長起來的游民,不僅肉體上貧苦,人格上也畏縮懦弱,在闖蕩“江湖”時恐懼感更為深刻。因而,他們就將武俠小說中的人物作為英雄效仿,把自己與想象的“江湖”相融合,將自己與身材魁偉、武功高強、重情重義的英雄的身體相重疊,這就使得很多江湖幫派的行為模式中都有著通俗小說的痕跡。

可以說,城市出版印刷行業營造出的市民文學之武林“江湖”與明清時期真實的武術江湖有著強烈的“互文”關系,其很大程度上打造了明清時期武術的行為、生態身份形態和身體技術樣態。

4 結語

城市是具身化的人類精神,從歷史的譜系來看,戰國、宋元、晚明時期都是武術發展的關鍵時期,因為這些時期具備了武士或武術人結社聚集的城市環境,具備了讓他們可以流動于各個地區的自由身份政策,也具備了便捷的支付手段。更重要的是,發達的城市商業造就了新的武術行業,讓保鏢成為保障貨物流通和貨幣融通的重要職業;繁榮的市場擴大了文化的需求,使得很多與武術相關的印刷出版行業興起;市民社會武術典籍和武俠小說的傳播反過來又促進了武術在明清時期的繁榮,讓我們得以看到古代武術的樣貌。鄉土文化作為武術的“根性”文化無可厚非,但沒有城市的內在動因,中國武術就不會結出累累碩果。因此,重視傳統武術文化在鄉村的人類學、文化學、歷史學等研究的同時,絕不應忽視武術的城市研究。