“平衡動作類”教學內容不同學習階段的設計思考

鄭飛

本期研討圍繞“用身體的部位平衡”主題對“平衡與支撐”類動作課時設計進行探討。教學設計中選取扭轉平衡、燕式平衡、肩肘倒立3個典型的平衡動作作為課的教學內容。在探討中,一些教師對課堂安排內容多、難度大等有疑問。筆者結合美國體育與運動協會(NASPE)2004年制定出版的《走向未來:國家身體教育標準》和George G、Shirley A、Melissa P 2011年出版的《活動的兒童:體育教學中的反思性教學》對不同階段平衡類動作課程目標、內容和方法進行探討總結,以期為一線體育教師對此類動作進行教學提供思路。

一、“平衡動作類”教學內容發展水平

上一期研討的第2部分“單元教學計劃的設計是否符合相應水平段學生平衡能力的發展”的主題和本期研討第3部分中教師對教案的設計提出“選擇內容過多,出現教不深、教不細”“組合內容有難度,學生需要相關的技能和體能儲備”等問題,這些問題的實質是由于對不同階段學生平衡能力應該達到什么樣的程度不清楚。《走向未來:國家身體教育標準》以“受過運動教育的人應該是怎樣的”這一問題為出發點,針對“平衡動作類”內容的要求是:能夠在各種運動鍛煉和活動中展現出不同平衡能力。其標準是兒童能表現出對移動和重心轉移的控制,并能夠熟練運用平衡動作參加體操項目。期望學生K至二年級(K表示學前階段)能夠運用身體的不同部位在不同的位置保持對稱和不對稱的平衡;三至五年級能夠控制各種物體(平衡板、大型設備、溜冰),自編和改編體操動作并能在動作之間保持平穩過渡;六至八年級能夠設計表演包含移動、滾動、平衡、重心轉移的體操動作,并能夠在運動過程中控制方向、速度和節奏等。[1]從《走向未來:國家身體教育標準》中可以看出,學前階段到二年級主要是以自身的靜態平衡動作為主,讓學生學會不同姿態下的平衡,積累發展單個動作的平衡能力;三至五年級能夠在器械和物體上保持平衡,并能在體操動作之間的銜接過渡中表現穩定;六至八年級能夠創編體操動作,并能在運動中展示方向、力量、節奏等體操項目的特點。《走向未來:國家身體教育標準》反映出的不同階段平衡動作類教學應達到怎樣的水平,為“平衡動作類”內容的教學提供了大致的思路。

二、不同階段“平衡動作類”教學內容配布建議

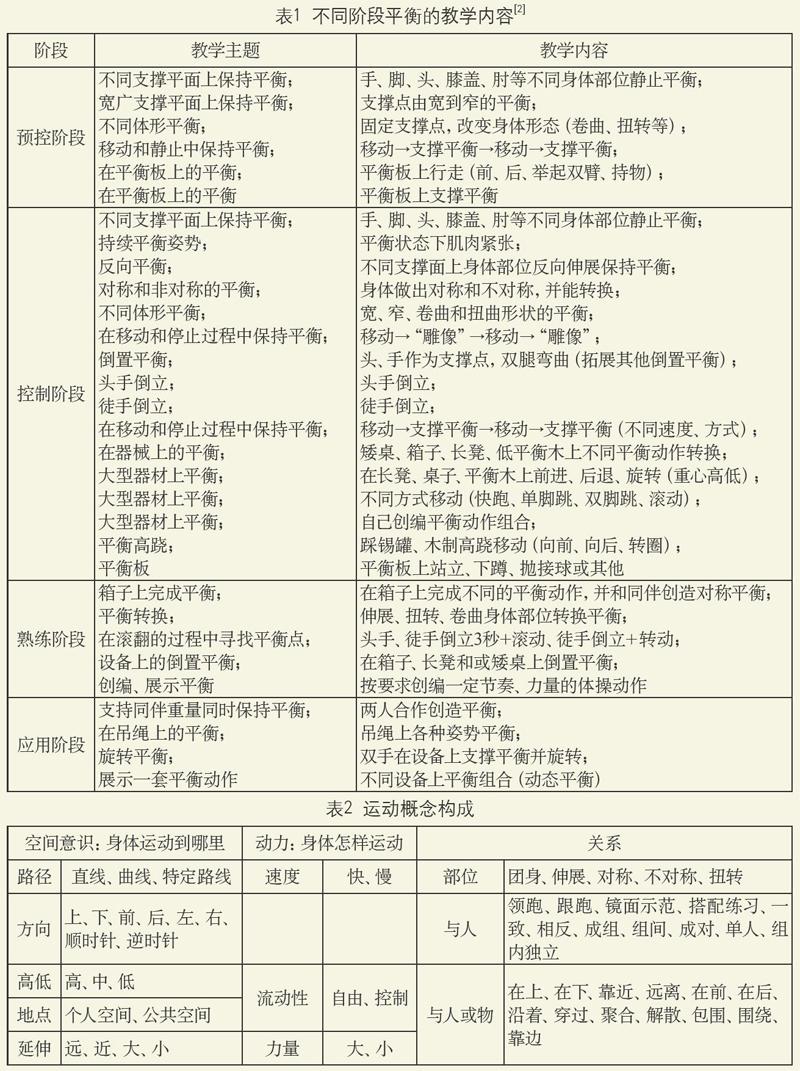

國內體育教學以運動項目為切入點,以運動技術學習為主要內容。提到平衡動作首先想到的就是燕式平衡、肩肘倒立等體操動作。這些動作由于難度較大,在小學低段難以進行教學。到高年級由于缺乏基本平衡動作的積累,較高難度的平衡動作也難以發展。美國有專門的體育教學法教材供小學和中學使用。如,《活動的兒童:體育教學中的反思性教學》是專門為小學體育教學法課程而編寫[2],其將平衡分為靜態的平衡和動態的平衡,認為平衡不止是體操動作。在日常生活中和其他的比賽中都需要堅實的平衡作為基礎。將平衡動作學習過程分為預控、控制、熟練和應用4個階段,其教學主題和學習內容由易到難、由單一到多元呈螺旋上升。為了更直觀地了解平衡動作4個階段的教學主題和內容,筆者將《活動的兒童:體育教學中的反思性教學》一書中平衡教學內容整理如下(見表1)。

預控階段的教學內容是頭、手、肩、背、腳等不同身體部位作為支撐點,讓學生體會不同姿態下的靜態平衡。如支撐點可以是單獨的背部、兩手兩腳、頭和兩腳、兩手一腳等,支撐點的距離由寬變窄,身體形態也加上扭轉、卷曲等。此外,利用“組合”進行教學,如移動和靜態平衡組合、低的器械(長凳)上不同姿勢的行走、低器械和靜態平衡組合。這些“組合”豐富了平衡動作教學內容,增強了兒童對身體的探索,為后面控制階段打下基礎。控制階段的教學內容出現了預控階段學過的內容,但是難度加強,如不同姿勢的靜態平衡組合、對稱平衡和不對稱平衡、倒置平衡、在器械上靜態平衡以及相互轉換、自己創編簡單的平衡組合等,逐步讓學生在固定的環境下,保持靜態平衡,增強身體對平衡的控制。熟練階段的教學內容是對控制階段教學內容的進一步增強。在較高、面積較小的支撐面上完成各種平衡動作,增加了動態平衡,并要在動作中表現出一定的力量和節奏等,為體操的專項發展打下堅實的基礎。當平衡動作熟練后,就要向專業的體操動作發展。因此,這一階段的平衡動作教學內容是動態中的平衡,如吊繩上的平衡動作、器械上整套平衡動作等。讓學生在動態的環境中協調多個動作,為以后體操、沖浪及其他運動項目需要身體平衡做好準備。

從《活動的兒童:體育教學中的反思性教學》一書中可以總結出,平衡與支撐的教學內容由預控階段對平衡動作的探索到控制階段對平衡動作控制,然后是動態的環境與平衡相結合,到最后在不斷變化的環境中應用平衡動作。教學內容具體明確,從簡單到復雜,呈螺旋遞進,形成平衡動作的教學體系。

三、“平衡動作類”教學內容的課時計劃設計要點

在研討中,一些教師提出本期的課時設計應該在技能輪的基礎上進一步豐富。將技能輪“平面化”可以得到運動概念(表2)。運動概念從不同角度對運動形式進行規定,豐富了運動形式的內容,使運動變得多樣化[3]。因此,在設計課時計劃時,要根據學生的當前水平和教學內容利用運動概念設置不同的運動環境讓學生體會動作。以案例中選擇的單腳平衡為例。在預控階段,可以設置單足的站立平衡、移動后的單足平衡、兩人或者多人的單足平衡、在凳子上單足平衡等,主要是為了讓學生探索不同的平衡動作。控制階段,為增強單足站立時對身體的控制,可以加入身體的扭轉、手臂的對稱和不對稱等身體部位的變化,設計不一樣的單足平衡、不同的移動方式和單足平衡組合、在平衡木上做不同身體姿勢的單足平衡、兩人或多人做對稱或其他形式的單足平衡、單足平衡和前滾翻等簡單組合。熟練階段,在不同高度、寬度的設備上做不同姿勢的單足平衡、單足平衡和其他動作組合,仍表現單足平衡動作的準確性。應用階段,在創編的動作中能展示不同節奏、力量的單足平衡動作,為以后專門的體操或者運動項目中單足平衡打下堅實的基礎。在教學設計時,要根據學生的水平和運動概念設置不同的運動場景,讓學生體驗到動作的多樣性。在不同的運動環境中學會對身體的控制,讓學生真正地學會動作。

四、小結

從《走向未來:國家身體教育標準》和《活動的兒童:體育教學中的反思性教學》中可以看出,“平衡動作類”教學內容根據學生的不同階段應有所不同,形成動作體系。在設計教學內容時,根據運動概念中的空間意識、動力和關系設置不同的運動環境,讓學生在不同的運動環境中體驗動作的功能,為以后運動技能發展提供良好的基礎,讓身體真正地“動起來”。

參考文獻:

[1]National Association for Sport and Physical Education.Moving into the future:national standards for physical education[R].Reston,VA:National Association for Sport and Physical Education,2004.

[2]王建宇,卞薇,黃愛峰.中美學校體育教學法教材內容的比較[J].體育學刊,2010(9):61—64.

[3]馮文靜,陳波.對美國學校體育教學中運動概念教學的研究[J].文體用品與科技,2014(21):34—35.