疫情防控中急需關(guān)注青少年的全球素養(yǎng)

孫旭欣 王晶瑩

摘? ?要:目前新型冠狀病毒肺炎疫情引起全球關(guān)注。此次疫情讓我們認(rèn)識(shí)到,在全球化時(shí)代,青少年在面對(duì)突發(fā)公共衛(wèi)生事件時(shí)應(yīng)該具備相應(yīng)的素養(yǎng)與能力。基于現(xiàn)在面臨的新型冠狀病毒疫情,文章對(duì)全球素養(yǎng)展開研究,探討如何培養(yǎng)學(xué)生的全球意識(shí),增強(qiáng)全球行動(dòng),繼而落實(shí)到教育行動(dòng)課程設(shè)計(jì),以期為我國基礎(chǔ)教育應(yīng)對(duì)全球突發(fā)公共衛(wèi)生事件時(shí)所應(yīng)具備的全球素養(yǎng)教與學(xué)提供參考。

關(guān)鍵詞:全球素養(yǎng) 新型冠狀病毒 全球意識(shí) 全球行動(dòng) 青少年

2019年底,新型冠狀病毒肺炎波及中國各省份,同時(shí)日本、泰國、新加坡等國家也陸續(xù)出現(xiàn)病例。北京時(shí)間2020年1月31日凌晨,世界衛(wèi)生組織總干事譚德塞宣布,新型冠狀病毒感染的肺炎疫情構(gòu)成“國際關(guān)注的突發(fā)公共衛(wèi)生事件”。SARS疫情后,世界衛(wèi)生組織成立突發(fā)事件委員會(huì),指出當(dāng)未來發(fā)生類似SARS的疫情時(shí),突發(fā)事件委員會(huì)的成立將有利于加強(qiáng)國際突發(fā)公共衛(wèi)生事件的應(yīng)變能力。

17年來,包括本次新型冠狀病毒感染的肺炎疫情在內(nèi),全球共產(chǎn)生六起國際突發(fā)公共衛(wèi)生事件:2009年H1N1流感疫情,2014年野生型脊髓灰質(zhì)炎疫情,2014年西非埃博拉疫情,2015-2016年寨卡病毒疫情,2018-2019年剛果(金)埃博拉疫情,2019-2020年新型冠狀病毒疫情。截至2020年2月8日,全球已有日本、新加坡、泰國、韓國、澳大利亞等25個(gè)國家出現(xiàn)新冠狀病毒感染病例,為抗擊病毒,需要匯集全球各方力量,采取全球行動(dòng)。世界衛(wèi)生組織對(duì)我國全面和有效的應(yīng)對(duì)措施給予了肯定,組織啟動(dòng)多個(gè)實(shí)驗(yàn)室加緊建立全球檢測(cè)網(wǎng)絡(luò),凝聚全球力量助力抗疫;在區(qū)域衛(wèi)生合作方面,歐洲疾病預(yù)防與控制中心在斯德哥爾摩總部召開專家會(huì)議,商討聯(lián)合應(yīng)對(duì)新型冠狀病毒。

在面對(duì)全球性問題時(shí),無論是大型的傳染性疾病,還是其他威脅人類生存的環(huán)境問題,均關(guān)系到全球公民的切身利益。在全球化和數(shù)字化時(shí)代,全球素養(yǎng)教育能夠使各國公民在面臨病毒或其他威脅時(shí)共同參與,積極理解與應(yīng)對(duì),采取更為合理、迅速和有效的行動(dòng)。各國公民都具有參與應(yīng)對(duì)各種威脅的權(quán)利與義務(wù),這意味著在全球化視域下,所有公民都應(yīng)該具備基本的全球素養(yǎng),并共同行動(dòng)以應(yīng)對(duì)挑戰(zhàn)。

一、全球素養(yǎng)的涵義

全球素養(yǎng)(global competence)是21世紀(jì)知識(shí)社會(huì)人才需具備的能力。為適應(yīng)數(shù)字時(shí)代的教育需要,世界各國近年來興起了課程改革,而全球素養(yǎng)亦是各國核心素養(yǎng)或關(guān)鍵能力的重要組成部分[1]。1988年,美國最早提出全球素養(yǎng)這一概念,2018年1月,經(jīng)濟(jì)合作與發(fā)展組織(OECD)明確提出將全球素養(yǎng)作為國際學(xué)生評(píng)估項(xiàng)目(PISA)的組成部分,意味著全球素養(yǎng)教育理念在全球范圍內(nèi)日趨成熟。

全球素養(yǎng)也被譯作“全球勝任力”或“全球競(jìng)爭(zhēng)力”。素養(yǎng)是“素質(zhì)”與“養(yǎng)成”的合成詞,考慮到情境性、過程性——在社會(huì)、家庭、學(xué)校等情境中的先天素質(zhì)與后天教養(yǎng)、學(xué)養(yǎng)、修養(yǎng)的合成,凸顯其內(nèi)容的豐富性——知識(shí)、技能、能力、態(tài)度與人格,暗示素養(yǎng)的可教、可學(xué)、可習(xí)得[2]。全球素養(yǎng)是個(gè)體理解全球的能力,能夠熟練地在本土視角和全球視角間轉(zhuǎn)換,能夠?qū)θ蚓哂兄卮笠饬x事件的理解和具有創(chuàng)新性表現(xiàn)的知識(shí)、能力和素質(zhì)[3]。具備全球素養(yǎng)的人能夠?qū)⒅R(shí)與理解、技能、態(tài)度和價(jià)值觀結(jié)合在一起,在與他人的合作過程中解決全球性問題,提高人類的集體福祉[4]。美國的非政府組織——“世界智慧”(World Savvy)認(rèn)為,全球素養(yǎng)是指在當(dāng)今聯(lián)系緊密的世界生活和獲得成功所必需的知識(shí)、技能和氣質(zhì)[5]。具有全球素養(yǎng)的人是終身學(xué)習(xí)者、對(duì)文化差異有充分的意識(shí)、具備理解和思考多元視角的能力、具有批判性和比較思維能力、具有問題解決能力、能夠接受變化和不確定性,并且能夠理解重要的全球性議題。費(fèi)爾南多·雷蒙(Fernando Reimers)認(rèn)為全球素養(yǎng)是為幫助人們理解他們所生活的扁平化世界、綜合不同學(xué)科的知識(shí)理解全球性事務(wù)和議題以及處理這些事務(wù)和議題的能力等。[6]

2018年,OECD對(duì)參與PISA的學(xué)生進(jìn)行全球素養(yǎng)評(píng)估,認(rèn)為全球素養(yǎng)是一種能力,指學(xué)生能多視角、批判性地分析全球和跨文化問題,能理解差異是如何影響自己和他人的感知、判斷和思想的,在共同尊重人的尊嚴(yán)的基礎(chǔ)上,能與來自不同文化背景的人進(jìn)行開放的、欣賞的和有效的互動(dòng)[7]。OECD的定義使我們更明確地了解全球素養(yǎng)所蘊(yùn)含的內(nèi)涵,它將知識(shí)、技能、態(tài)度和價(jià)值觀結(jié)合在一起,并認(rèn)為前三個(gè)要素向內(nèi)而言蘊(yùn)含了價(jià)值要素,向外而言顯化于行動(dòng),作為一個(gè)有機(jī)整體的各要素協(xié)同作用,而且強(qiáng)調(diào)“行動(dòng)”要素,推動(dòng)全球素養(yǎng)從理論層面落地于實(shí)踐層面。基于文獻(xiàn)的系統(tǒng)性分析可知,“全球素養(yǎng)”不是指代一門學(xué)科或者單一的指標(biāo),它的提出具有明確的全球化時(shí)代的要素指向。21世紀(jì)具備全球素養(yǎng)的人能夠?qū)⒅R(shí)與情感、技能、態(tài)度和價(jià)值觀結(jié)合在一起,注重其全球化的行為,并且能夠通過與他人的合作解決全球性問題,提高全人類的幸福水平,是其多維能力的綜合體現(xiàn)。培養(yǎng)學(xué)生的全球意識(shí)以及全球能力,目的是在未來可以看到一個(gè)更加充滿公平與正義、和平與希望、包容與理解的可持續(xù)發(fā)展的世界。盡管國際學(xué)界對(duì)于全球素養(yǎng)尚未形成統(tǒng)一的定義,但目前主流界定都將其置于全球化時(shí)代的來臨及信息化所帶來的機(jī)遇跟挑戰(zhàn)的大背景下,關(guān)注新時(shí)代的學(xué)習(xí)者應(yīng)對(duì)這些機(jī)遇和挑戰(zhàn)時(shí)所必需的能力。[8]

二、OECD全球素養(yǎng)評(píng)估

PISA對(duì)學(xué)生的閱讀、數(shù)學(xué)、科學(xué)等方面進(jìn)行測(cè)試,旨在評(píng)價(jià)全球15歲學(xué)生是否具備未來生活所需的知識(shí)、技能、態(tài)度及終身學(xué)習(xí)能力。2016年5月,OECD發(fā)布的《全球素養(yǎng):為了一個(gè)更加包容的社會(huì)》(Global Competency for An Inclusive World)報(bào)告明確在PISA 2018中引入全球素養(yǎng)測(cè)評(píng)。該測(cè)評(píng)分為兩部分:一是專門針對(duì)“全球理解”進(jìn)行的認(rèn)知測(cè)試,測(cè)評(píng)解決與全球和跨文化相關(guān)問題所需的背景知識(shí)和認(rèn)知技能;二是問卷調(diào)查,收集學(xué)生對(duì)全球問題和文化、技能(認(rèn)知和社會(huì))、態(tài)度的了解,以及學(xué)校和教師關(guān)于提升全球素養(yǎng)方面的表現(xiàn)的信息。

評(píng)估的第一部分是認(rèn)知測(cè)試,旨在衡量學(xué)生在多大程度上能夠利用所掌握的知識(shí),對(duì)具體的全球事務(wù)或跨文化問題進(jìn)行批判性思考。其目的在于激發(fā)學(xué)生辯證地看待全球化視野下的各種問題,利用世界知識(shí)、采用國際視野來看待問題,最終形成科學(xué)的世界觀和價(jià)值觀,了解在跨文化背景下如何與他人溝通,確定并比較不同的行動(dòng)方針來解決全球性議題和跨文化問題。該測(cè)評(píng)旨在評(píng)估學(xué)生能在多大程度上運(yùn)用他們對(duì)全球問題和文化差異的一般知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)來理解不同情境中出現(xiàn)的具體案例。認(rèn)知測(cè)試是通過一個(gè)真實(shí)的問題解決情境,在一個(gè)全球性或跨文化的題目引導(dǎo)下,要求學(xué)生完成一項(xiàng)表現(xiàn)型任務(wù),這些情境的設(shè)定是有意義的,并且是參與測(cè)試的學(xué)生能在生活中接觸到的,以檢測(cè)他們對(duì)情境的復(fù)雜性和對(duì)涉及的不同參與者的多元視角的理解能力。例如,一個(gè)場(chǎng)景可能要求學(xué)生想象他們有一個(gè)剛從另一國家移民過來的同學(xué),他們的任務(wù)是描述新生可能遇到的困難。總的來說,這些情境涉及到全球問題和不同文化,在這些情況下人們可能有不同的觀點(diǎn)。情境還將向?qū)W生呈現(xiàn)任務(wù),要求他們使用所提供的信息進(jìn)行推理,分析相互沖突的觀點(diǎn),理解交流中的差異,并評(píng)估行動(dòng)和后果。例如,學(xué)生可能會(huì)被要求從幾個(gè)信息源中進(jìn)行選擇,選出最權(quán)威的信息源;評(píng)估陳述是否有效且基于確鑿證據(jù);從一篇文章的幾個(gè)摘要中選擇最好的,或者列出建議問題,思考解決方案的可能后果。

評(píng)估的第二部分是問卷調(diào)查,涉及學(xué)生態(tài)度、知識(shí)和技能的信息。此問卷分為兩組題。第一組調(diào)查問卷,學(xué)生被要求填寫諸如饑餓與貧窮、女性教育、氣候變化、戰(zhàn)爭(zhēng)、環(huán)境與可持續(xù)、人口增長、人權(quán)、傳染病等對(duì)全球及跨文化議題的知識(shí)與理解。第二組問題涉及與他人交流所需的語言、交際和行為技能,對(duì)自己語言和交流技巧的認(rèn)識(shí),處理溝通中的障礙,以及在不同語言或文化的人之間進(jìn)行調(diào)解的能力,例如,他們對(duì)其他文化的興趣、他們的適應(yīng)性以及他們對(duì)來自其他文化的人的尊重。問卷還將詢問學(xué)生在學(xué)校學(xué)習(xí)其他文化和全球問題的機(jī)會(huì)。它將詢問學(xué)生是否參加慶祝文化多樣性的活動(dòng)和校外活動(dòng),如志愿服務(wù)。在某種程度上,他們持有某些態(tài)度,比如尊重來自不同文化背景的人,他們?cè)趯W(xué)校有哪些機(jī)會(huì)發(fā)展全球素養(yǎng)。

此外,PISA 2018全球素養(yǎng)評(píng)估針對(duì)校長和教師的調(diào)查主要了解全球素養(yǎng)的教學(xué)策略、教學(xué)方法與態(tài)度,以更全面地了解各國學(xué)習(xí)機(jī)會(huì)的差異。這將幫助我們了解各國如何將全球、國際和跨文化視角融入整個(gè)課程、教師準(zhǔn)備計(jì)劃以及課堂活動(dòng)。除了作為各國和地區(qū)評(píng)估自身績(jī)效的“尺子”,評(píng)估還將突出最佳做法,并幫助全球各地相互學(xué)習(xí)。

三、全球素養(yǎng)教育在課程教學(xué)中的落實(shí)

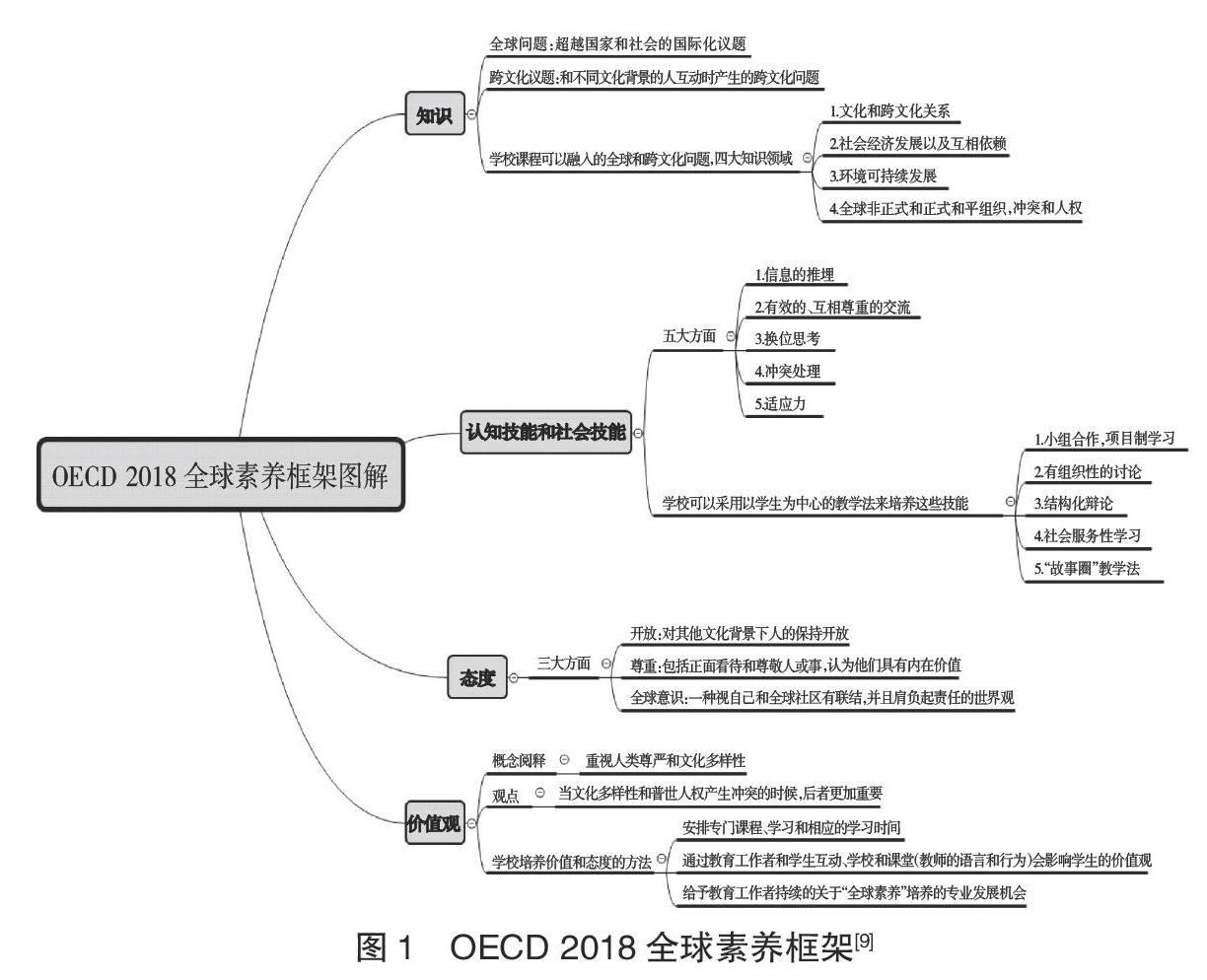

全球素養(yǎng)教育通常通過開展社會(huì)研究和高年級(jí)外語課的一系列主題來達(dá)成,對(duì)傳統(tǒng)課程教學(xué)進(jìn)行改革,是培養(yǎng)具備全球素養(yǎng)學(xué)習(xí)者的重要一環(huán)。全球素養(yǎng)不僅涉及知識(shí),還涉及更廣泛的技能、情感、價(jià)值觀等方面,這就意味著任何學(xué)科或年級(jí)的任何教師都可以采取措施使課程全球化。由圖1可知,全球素養(yǎng)教育側(cè)重四大方面:知識(shí)、認(rèn)知技能和社會(huì)技能、態(tài)度、價(jià)值觀,此框架的具體內(nèi)容可以納入實(shí)踐,對(duì)傳統(tǒng)課堂教學(xué)提出了新要求,對(duì)整個(gè)教學(xué)系統(tǒng)而言,以下三方面的做法可以落實(shí)到課堂教學(xué)中。

首先,全球素養(yǎng)的教學(xué)內(nèi)容改革不同于學(xué)科教學(xué)改革,需要將世界知識(shí)與全球問題融入其中。具體有以下三種做法。其一,將全球性問題融入學(xué)科教學(xué)。全球問題和跨文化議題納入課程是知識(shí)學(xué)習(xí)的重要途徑之一,學(xué)生可以使用重大全球問題的真實(shí)數(shù)據(jù)來開展數(shù)學(xué)的真實(shí)活動(dòng)學(xué)習(xí),例如人口增長、經(jīng)濟(jì)發(fā)展、健康狀況和氣候變化,同時(shí)全球化的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)可以分析國際貿(mào)易模式、不同國家婦女受教育程度與家庭收入之間的關(guān)系,或者全球煙草消費(fèi)與預(yù)期壽命之間的關(guān)系等。可以根據(jù)不同年級(jí)靈活設(shè)計(jì)數(shù)據(jù)分析方法,比如在低年級(jí),可以利用數(shù)據(jù)繪制圖表幫助學(xué)生識(shí)別模式;在高年級(jí),可以使用回歸和相關(guān)分析來進(jìn)行復(fù)雜統(tǒng)計(jì)。其二,綜合活動(dòng)課程的主題學(xué)習(xí)。可以進(jìn)行實(shí)踐性的服務(wù)學(xué)習(xí),服務(wù)學(xué)習(xí)是指學(xué)生在課堂學(xué)習(xí)的基礎(chǔ)上,參與有組織的活動(dòng),以造福社區(qū)。活動(dòng)結(jié)束后,學(xué)生可以對(duì)經(jīng)歷進(jìn)行反思,深化對(duì)學(xué)習(xí)的理解,以及履行公民責(zé)任,幫助其塑造正確的價(jià)值觀。服務(wù)學(xué)習(xí)還可以包括志愿者活動(dòng)、參與宣傳活動(dòng)或直接向社區(qū)成員提供服務(wù),如看護(hù)幼兒或看望老人等。其三,以全球性的主題為中心進(jìn)行跨學(xué)科學(xué)習(xí)。例如,比利時(shí)布魯塞爾的雅典·柯克伯格學(xué)校(Atheneum Koekelberg school)為附近的莫倫貝克社區(qū)服務(wù),該社區(qū)主要是穆斯林工人聚居地區(qū),被稱為“恐怖分子的招募地”,也是2016年“致命爆炸”的現(xiàn)場(chǎng),該學(xué)校通過讓每個(gè)年級(jí)專注于一個(gè)全球性問題來教授聯(lián)合國可持續(xù)發(fā)展目標(biāo)的相關(guān)內(nèi)容。所有12歲的孩子全年都在學(xué)習(xí)可持續(xù)發(fā)展的某方面內(nèi)容。學(xué)年結(jié)束時(shí),學(xué)生會(huì)通過研討會(huì)展示所學(xué)知識(shí)。例如,20歲的學(xué)生學(xué)習(xí)改善環(huán)境的方法;16歲的學(xué)生學(xué)習(xí)關(guān)于戰(zhàn)爭(zhēng)、恐怖主義與和平的內(nèi)容;15歲的學(xué)生學(xué)習(xí)遺產(chǎn)相關(guān)知識(shí)以及如何保護(hù)遺產(chǎn);14歲的學(xué)生研究造成貧困的原因,學(xué)習(xí)經(jīng)濟(jì)學(xué)。該學(xué)校的全球教育協(xié)調(diào)員莫尼克·塞弗林(Monique Sevrin)認(rèn)為,他們希望教師和年輕人以開放的心態(tài)、尊重和批判的態(tài)度參與所有項(xiàng)目,超越社區(qū)現(xiàn)有的偏見。

其次,全球素養(yǎng)的學(xué)習(xí)意味著將整個(gè)世界進(jìn)行聯(lián)系,這對(duì)教學(xué)方式提出了新的要求,需要教師改革其教學(xué)方式。教師需要組織學(xué)生積極圍繞某一全球性問題進(jìn)行討論與探究,必須要以學(xué)生為中心,培養(yǎng)其興趣和提高積極性,學(xué)生的主體地位也更加明顯。小組合作、項(xiàng)目式學(xué)習(xí)、有組織的討論、結(jié)構(gòu)化辯論等都是新教學(xué)方式的體現(xiàn)。全球化的一個(gè)重要特點(diǎn)就是“地球村”的出現(xiàn),世界聯(lián)系越來越緊密,因此教師可以通過各種信息化手段將讓學(xué)生更好地與世界溝通,可以更迅速地了解世界知識(shí)。師生也可以通過國內(nèi)外的網(wǎng)站、應(yīng)用軟件、平臺(tái)等進(jìn)行學(xué)習(xí)。例如,杜克大學(xué)的教師達(dá)拉·迪爾多夫(Darla Deardorf)把班級(jí)分成若干以5~6個(gè)學(xué)生組成的小組。然后,教師或輔導(dǎo)員要求小組的每個(gè)學(xué)生說出自己的名字,并介紹自己的一些基本情況。接著,每個(gè)學(xué)生花3分鐘或更少時(shí)間講述自己第一次意識(shí)到人與人之間基于膚色、衣著、語言、宗教或任何其他顯著特征差異的故事。其他學(xué)生不得打斷或評(píng)論,學(xué)生輪流發(fā)言。在每個(gè)學(xué)生講述完自己的故事后,每個(gè)人依次用15秒鐘說出故事中最難忘的內(nèi)容。接下來,教師問了一系列試探性的問題:這些故事有什么共同的主題?什么讓我們吃驚?我們學(xué)到了什么?之后,小組聚在一起,在全班匯報(bào)情況。最后,要求學(xué)生寫一篇反思文章,思考他們對(duì)他人的看法是如何改變的,以及這將如何影響他們的交流與互動(dòng)。達(dá)拉·迪爾多夫認(rèn)為,當(dāng)她與世界各地的學(xué)生一起經(jīng)歷這一過程后,學(xué)生們對(duì)自己同伴的看法發(fā)生了深刻變化。這種有組織的討論式教學(xué)形式給予學(xué)生更多表達(dá)自己以及聽取別人觀點(diǎn)的機(jī)會(huì),會(huì)讓學(xué)生得到不同的答案并學(xué)會(huì)理解他人。

最后,教學(xué)評(píng)價(jià)改革。PISA 2018的全球素養(yǎng)測(cè)評(píng)更注重綜合性和多維度,這就意味著教師在教學(xué)過程中也應(yīng)該重視綜合測(cè)評(píng),考查學(xué)生對(duì)某一問題多方面的認(rèn)知與體驗(yàn)。全球素養(yǎng)還具有多個(gè)層面,因此單一的衡量標(biāo)準(zhǔn)是不夠的。在規(guī)劃評(píng)估中,教育者應(yīng)該清楚他們?cè)噲D衡量的是全球素養(yǎng)的哪個(gè)或哪些方面,同時(shí)形成性評(píng)價(jià)比終結(jié)性評(píng)價(jià)更重要,它可以為教師和學(xué)生提供關(guān)于獲得全球素養(yǎng)過程的積極反饋。此外,形成性評(píng)價(jià)中使用的標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)該不僅僅包括績(jī)效水平,也應(yīng)該詳細(xì)描述每個(gè)級(jí)別的行為。因此,要擯除最終以“優(yōu)良中差”來評(píng)估課程,而是對(duì)教學(xué)過程進(jìn)行探究與評(píng)價(jià),且不能用統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)衡量和評(píng)價(jià)所有學(xué)生。對(duì)師生的評(píng)價(jià)會(huì)影響其價(jià)值觀的形成,學(xué)校一定要給予足夠的重視。一方面,學(xué)校給教師提供持續(xù)的有關(guān)全球素養(yǎng)的專業(yè)發(fā)展機(jī)會(huì),這樣教師會(huì)通過與學(xué)生互動(dòng)和課堂教學(xué)以更科學(xué)的方式對(duì)學(xué)生進(jìn)行評(píng)價(jià)。另一方面,教師的評(píng)價(jià)也會(huì)影響學(xué)生的發(fā)展。例如,墨爾本大學(xué)的研究人員開發(fā)了一個(gè)在線程序,可以監(jiān)控兩個(gè)學(xué)生使用不同的計(jì)算機(jī)一起解決一個(gè)問題。研究者為每個(gè)學(xué)生提供不同問題的不同信息,學(xué)生使用基于文本的信息互相交流,將各個(gè)部分組合在一起,找出解決方案。在這個(gè)過程中,研究人員跟蹤調(diào)查研究學(xué)生做出了什么決策,他們嘗試了哪些選項(xiàng),他們?nèi)绾握业浇鉀Q方案,以及該解決方案是否合適。這個(gè)過程就是一種針對(duì)過程的形成性評(píng)價(jià)。教師可以利用評(píng)估的信息來設(shè)計(jì)活動(dòng),過程性實(shí)時(shí)評(píng)價(jià)會(huì)讓學(xué)生更有積極性和提高學(xué)習(xí)效率。形成性評(píng)價(jià)不會(huì)以最終的結(jié)果來定義每一個(gè)學(xué)生,可以積極地影響學(xué)生的思維和態(tài)度。

四、啟示

在全球化時(shí)代,培養(yǎng)學(xué)生的全球素養(yǎng)得到了國際社會(huì)的普遍認(rèn)同,并成為全球課程改革的積極方向,中國的國際影響力和競(jìng)爭(zhēng)力不斷上升,尤其在全民抗疫之戰(zhàn)中,對(duì)青少年的全球素養(yǎng)教育更具時(shí)代意義。

第一,需要意識(shí)到全球素養(yǎng)教育的重要性,這一認(rèn)識(shí)刻不容緩。在全球化時(shí)代,國際關(guān)系發(fā)生著深刻變化,人類也正處在一個(gè)挑戰(zhàn)層出不窮、風(fēng)險(xiǎn)日益增多的環(huán)境中。恐怖主義、強(qiáng)權(quán)政治、重大疾病風(fēng)險(xiǎn)、突發(fā)戰(zhàn)爭(zhēng)、難民問題籠罩著這個(gè)世界,身為命運(yùn)共同體的全球公民必須擁有全球素養(yǎng)。全球素養(yǎng)教育可以使學(xué)習(xí)者提升應(yīng)對(duì)全球性問題的能力、形成開放多元的價(jià)值觀、養(yǎng)成果斷而有力地采取實(shí)際行動(dòng)解決問題的態(tài)度,致力于成為負(fù)責(zé)任、有擔(dān)當(dāng)?shù)膰夜窈腿蚬瘛R虼耍现羾摇⑸鐣?huì),下到學(xué)校、家庭,每一個(gè)公民都必須意識(shí)到培養(yǎng)全球素養(yǎng)的重要性,并積極倡導(dǎo)和付諸行動(dòng)。[10]

第二,注重多元化和社會(huì)情感技能教育。這次疫情中,傳統(tǒng)學(xué)校教育暴露出不能緩解學(xué)生的焦慮與恐慌的問題,而學(xué)生在未來還將面臨各種挑戰(zhàn),學(xué)校、家庭、社會(huì)有責(zé)任對(duì)其進(jìn)行多元教育和社會(huì)情感技能的培養(yǎng)。應(yīng)該對(duì)學(xué)生開展以下多樣化的教育。一是醫(yī)學(xué)通識(shí)教育,普通人也應(yīng)該具備醫(yī)學(xué)常識(shí),在重大疾病面前勇敢和科學(xué)地面對(duì),體諒別人更堅(jiān)定自己。二是信息素養(yǎng)和科學(xué)素養(yǎng)教育,當(dāng)代的青少年是信息社會(huì)的“原住民”,他們更有權(quán)利了解這個(gè)世界正在發(fā)生的一切,并具有對(duì)網(wǎng)絡(luò)傳謠科學(xué)避謠的能力與基本的科學(xué)素養(yǎng)。三是生命教育,家長應(yīng)該與孩子正式地討論死亡這個(gè)話題,教育的本質(zhì)說到底就是生命教育,培養(yǎng)一個(gè)完整的人,尊重生命、尊重個(gè)體,而死亡是生命教育不可或缺的組成部分。四是合作教育,雷神山和火神山醫(yī)院的建立,是中國人民在疫情面前“一方有難、八方支援”的典范。五是善良教育,孩子在媒體中認(rèn)識(shí)到賣假口罩的卑劣,醫(yī)護(hù)人員和捐贈(zèng)救援物資的人們的善良,這些實(shí)事案例是善良教育的案例。

第三,積極落實(shí)全球素養(yǎng)教育的教學(xué)變革。加大全球素養(yǎng)教育并不是否定學(xué)校學(xué)科教學(xué)的重要性,全球素養(yǎng)不存在與任何單獨(dú)課程之間的矛盾,它存在于更廣泛的大環(huán)境中。具備全球素養(yǎng)的學(xué)習(xí)者,需要有好奇心和批判性思維能力,他們能夠把所學(xué)知識(shí)概念化,找出復(fù)雜問題的解決方案,并學(xué)會(huì)與來自不同背景和不同國家的同齡人合作。為了獲得這些技能,學(xué)生需要學(xué)習(xí)知識(shí),并將其學(xué)到的知識(shí)應(yīng)用到現(xiàn)實(shí)生活中。因此,將世界性問題納入課堂是很重要的手段,教師需要在實(shí)踐與操作中將世界性問題滲透到各類教學(xué)中,學(xué)生也需要抓住學(xué)習(xí)機(jī)會(huì)。

第四,培養(yǎng)強(qiáng)有力的具備全球素養(yǎng)的教師隊(duì)伍。要培養(yǎng)出具備全球素養(yǎng)的學(xué)生,教師必須首先具備全球素養(yǎng)的知識(shí)和培養(yǎng)學(xué)生全球素養(yǎng)的教學(xué)技能。哈佛大學(xué)的費(fèi)爾南多·雷默斯(Fernando Reimers)表示,無論教師采取什么方法,他們都應(yīng)該記住,幫助學(xué)生成為全球合格的學(xué)生是“嚴(yán)肅且嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓ぷ鳌保粌H僅是一件好事。要注重培養(yǎng)教師的發(fā)展全球素養(yǎng)的意識(shí)與動(dòng)力,更重要的是促進(jìn)教師的專業(yè)發(fā)展,教師可以通過各種培訓(xùn)項(xiàng)目,通過討論各種全球性主題來提升全球意識(shí),積極參與各種學(xué)習(xí)交流項(xiàng)目,注重合作與交流,增加多元視角。

第五,注重吸取其他國家或地區(qū)培養(yǎng)學(xué)生全球素養(yǎng)的經(jīng)驗(yàn)[11]。全球素養(yǎng)教育是就全球化的國際形勢(shì)提出的,發(fā)達(dá)國家為應(yīng)對(duì)這一挑戰(zhàn),紛紛進(jìn)行改革,強(qiáng)調(diào)全球教育的重要意義,我國可借鑒國外的有效經(jīng)驗(yàn)。例如,美國科學(xué)課程學(xué)習(xí)中納入了許多具有全球性的話題,如全球變暖、海洋污染或病毒傳播。對(duì)于化石燃料替代品的利弊問題,美國北卡羅來納州林肯頓高中(Lincolnton High School)科學(xué)系主任凱西·博西亞克(Kathy Bosiak)讓學(xué)生研究在美國和全球最有效的地方放置風(fēng)車或太陽能電池板。這樣的教學(xué)不影響傳統(tǒng)科學(xué)學(xué)科的知識(shí)和技能學(xué)習(xí),同時(shí)又融入全球性話題,對(duì)于學(xué)生全球素養(yǎng)的培育具有重要意義。因此,全球素養(yǎng)教育對(duì)于我國任重而道遠(yuǎn),尤其在抗疫教育中勢(shì)在必行。

參考文獻(xiàn):

[1]唐麗芳, 楊蕓藝. 全球素養(yǎng)教育:國際動(dòng)向與我國的發(fā)展方向[J]. 外國教育研究, 2019, 46(4):91-102.

[2][7]陳磊, 榮維東. 全球素養(yǎng):內(nèi)涵、評(píng)估、啟示[J]. 語文建設(shè), 2019(7):23-25,55.

[3]劉曉.小學(xué)教師全球素養(yǎng)的調(diào)查與對(duì)策研究——以上海市H區(qū)W小學(xué)為個(gè)案[D]. 上海:華東師范大學(xué),2015.

[4][11]熊萬曦. PISA 2018全球素養(yǎng)的內(nèi)涵及實(shí)踐意義[J]. 教師教育研究, 2017,29(5): 89-95.

[5][6][8][10]周小勇.全球化時(shí)代呼喊全球素養(yǎng)教育[J]. 全球教育展望,2017,46(9):25-36.

[9]OECD. The OECD PISA global competence framework[EB/OL].(2017-12-12)[2020-03-30].https://www.oecd.org/pisa/Handbook-PISA-2018-Global-Competence.pdf.

編輯 王亭亭? ?校對(duì) 朱婷婷

作者簡(jiǎn)介:孫旭欣,青島大學(xué)師范學(xué)院碩士研究生;王晶瑩(通訊作者),青島大學(xué)師范學(xué)院特聘教授

基金項(xiàng)目:國家自然科學(xué)基金項(xiàng)目“學(xué)校學(xué)習(xí)環(huán)境對(duì)中學(xué)生STEM職業(yè)期望的影響機(jī)理及其改進(jìn)研究”(編號(hào):71704116)