從疫情到輿情

高婉君

摘要:2019年12月,新型冠狀病毒在武漢首發(fā),肆虐全國,嚴(yán)重威脅人民群眾的身體健康與生命安全,引發(fā)了社會各界的熱切關(guān)注。本文通過訪談法和實驗法,淺析新型冠狀病毒肺炎疫情中家庭組傳播的認(rèn)知差異。本文選取五組有代表性的家庭,從受眾最關(guān)注的信息、信息源、信息傳播的有效度、受眾的情緒與認(rèn)知,以及公眾的媒介素養(yǎng)等多方面展開調(diào)查,試圖從現(xiàn)象中發(fā)掘異同、尋找原因、總結(jié)規(guī)律。

關(guān)鍵詞:新型冠狀病毒;訪談法;實驗法:新媒體

中圖分類號:R473. 2

文獻(xiàn)標(biāo)識碼:A

文章編號:1005-5312 (2020) 03-0283-02

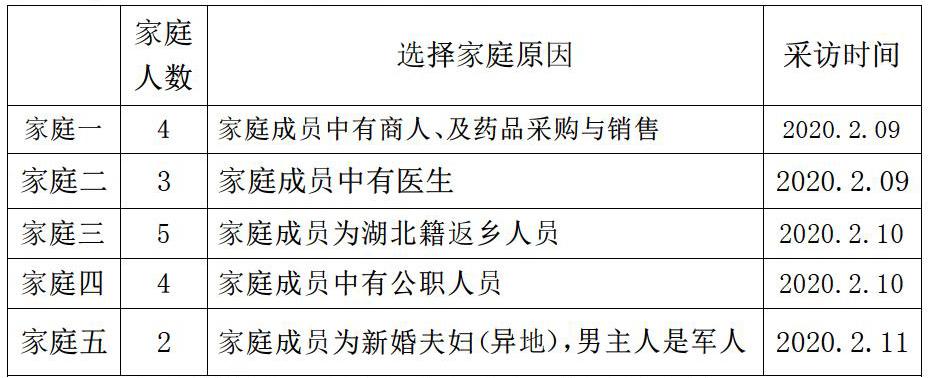

未知的事物在一定程度上引起人們的恐慌,新型冠狀病毒作為一位陌生的敵人,引起人們的廣泛關(guān)注。此時,及時獲取信息,成為每一位受眾在災(zāi)難面前,保持清醒、知情、消解恐慌、積極防護(hù)最簡單高效的辦法。為了了解家庭組成員在獲取信息中的認(rèn)知差異,本文作者選取五組家庭進(jìn)行分析。

一、通過訪談法開展對家庭組成員的研究

(一)家庭一

一號家庭中,母親非常關(guān)注所在城市的新增病例,相關(guān)信息更新及時,甚至病人去過什么街道和菜市場,她會在新聞中尋找病人的軌跡并進(jìn)行密切追蹤,提醒家人做好防范,并在微信中家庭群轉(zhuǎn)發(fā)相關(guān)消息。同時,母親表示對‘趣頭條”和“騰訊新聞”等平臺使用依賴性較強(qiáng),去衛(wèi)生間的時間都要帶上手機(jī)。此外,作為商人的父親不太關(guān)注疫情發(fā)展,最關(guān)注的信息仍然是原有的興趣愛好:股票。他也有自己獨(dú)到的認(rèn)識,他認(rèn)為“某家醫(yī)藥企業(yè)的股票上漲就代表這個藥物在疫情防控中有一點效果”。最后,一號家庭中的兩名孩子同時表示,已經(jīng)不再每天關(guān)注疫情的最新動態(tài),更加關(guān)注疫苗的研發(fā)情況,更加關(guān)注何時回復(fù)正常的生產(chǎn)生活,傾向使用微博觀看新聞。

(二)家庭二

二號家庭中,因為母親是醫(yī)生,防護(hù)信息和措施掌握的比較全面,密切關(guān)注疫情的發(fā)展、傳播途徑、疫苗預(yù)防、治療藥物應(yīng)用和治療藥物研發(fā)等信息。也表示特別喜歡在短視頻平臺上觀看一些“村長喇叭喊話”的視頻,幽默風(fēng)趣。二號家庭的父親作為黨員,每天在社區(qū)門口參與志愿者活動。二號家庭中的老人每天足不出戶,對疫情防護(hù)具有高度的自覺。以往,我們總是說基層的老年人是信謠和傳謠的高發(fā)群體,但是在此次的疫情中,我們看到老年人成了相應(yīng)黨和國家防疫號召最堅實的力量,在短視頻平臺上,我們看到了標(biāo)題為“我姥爺不要我了”,看到了老人拒絕外孫上門拜年,他們正是用實際行動書寫著健康中國的理念。

(三)家庭三

三號家庭為湖北籍返鄉(xiāng)人員,社區(qū)與之進(jìn)行密切的聯(lián)系,每日上門測量體溫,并建議去醫(yī)院進(jìn)行全面檢查,確認(rèn)非新型冠狀病毒攜帶者。但是采訪中成員表示,因為是湖北籍返鄉(xiāng)人員,很多親戚自覺不再登門拜訪。三號家庭中,男主人為企業(yè)家,最關(guān)注的信息是企業(yè)何時能恢復(fù)生產(chǎn),但對于疫情信息更新不及時,筆者采訪時,仍認(rèn)為雙黃連為治療新型冠狀病毒的有效藥物。另外,此家庭樣本中,有藥品采購與銷售人員,能精確說出目前正在臨床實驗的幾種有效藥品的名稱,類似瑞德西韋(remdesivir,美國)、抗艾滋病的藥物(拉米夫定),肺炎l號等,他提到,Science近日報道了remdesivir用于新型冠狀病毒治療的可能性。日前,兩國科研機(jī)構(gòu)也正在進(jìn)行積極的溝通。2020年1月30日,NEJM雜志以簡報形式發(fā)布了首例應(yīng)用remde sivir治療的結(jié)果。盡管在治療后,該患者病情獲得快速好轉(zhuǎn),但是依然需要進(jìn)行隨機(jī)對照臨床研究去確證該藥對其他患者的有效性和安全性。①三號家庭中最小的成員為8歲小女孩,信息關(guān)注僅停留在新增病例的人數(shù)上,并有自覺防護(hù)的意識。

(四)家庭四

四號家庭,爸爸為公職人員,全家的學(xué)歷普遍較高,大多數(shù)成員為共產(chǎn)黨員。在信息接收上更為理性,更傾向權(quán)威發(fā)布,比如人民日報微博客戶端以及CCTV13一新聞頻道等;在面對疫情時,表現(xiàn)更為樂觀,強(qiáng)調(diào)自我保護(hù)、加強(qiáng)防控、正面宣傳、積極參與。四號家庭的母親經(jīng)常使用抖音觀看看“同城人”或者‘‘熟人”的搞笑視頻,此類報道更接地氣、更具有煙火氣。新媒體的發(fā)展給普通人帶來更多的發(fā)聲機(jī)會,他們不再是被動的信息接收者,而是事件的參與者。例如抖音平臺上:兩位壯年在窗口“隔空喝酒干杯的視頻”。現(xiàn)下,人人都可以投身到視頻生產(chǎn)中,大大豐富了報道的題材和主題,提供多元視角,為歷史留下鮮活的底稿。相對于傳統(tǒng)媒體專業(yè)化的視頻制作,網(wǎng)民的短視頻制作不一定是完整的敘事,更多是日常生活碎片化的記錄,但當(dāng)這些碎片信息源源不斷涌現(xiàn)時,會讓我們產(chǎn)生走在大街小巷時目不暇接的感覺,在某種意義上,這些碎片也更接近生活的原態(tài)。

(五)家庭五

五號家庭為新婚夫婦,目前處于異地情況。雙方除了關(guān)心全國的疫情發(fā)展,也較為在意對方的城市疫情情況。作為軍人的男主人也強(qiáng)烈表示想到武漢參與到疫情的抗?fàn)幹小T谛畔⒔邮苌夏芮逍衙鞅媸欠切侣劊龅讲粋髦{、不信謠、不轉(zhuǎn)發(fā)、不跟貼。女主人表示,在家閑著很無聊,通常會觀看抖音短視頻打發(fā)時間。在短視頻平臺上,展現(xiàn)生活的多樣性和趣味性的視頻層出不窮。我們看到了守在村口維護(hù)本村健康狀況的村民,看到了用大喇叭和村民一而再再而三地喊話的村長。他們都是一個個鮮活的個體,但卻是當(dāng)下全社會眾志成城抗擊疫情的生動體現(xiàn)和寫照。不得不說,這些現(xiàn)象凸顯了新時代的新氣象,這是一種“人人為我、我為人人”的精神面貌,也會進(jìn)一步成為健康中國理念深入人心的重要基石。

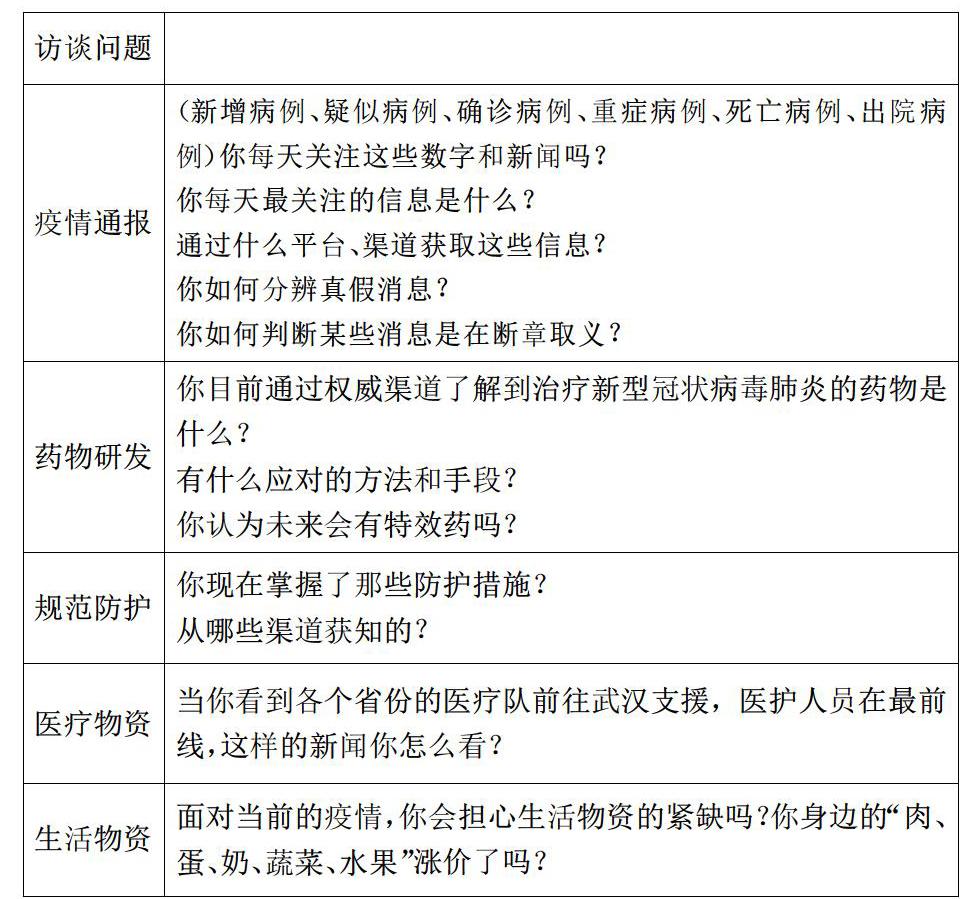

二、通過實驗法對特定短視頻樣本傳播的研究

相較2003年的非典。新時代、傳媒業(yè)態(tài)的變革,受眾對疫情的認(rèn)知將會呈現(xiàn)什么樣的新特點?筆者受到霍夫蘭實驗法的啟示,選擇了抖音平臺上張文宏醫(yī)生一分鐘科普短視頻,分別播放給五組家庭成員,使用前后比較法,觀測受眾反應(yīng)。視頻主要內(nèi)容講述個體的免疫力是抵抗病毒的最有效的方式,每個人在家中就是在戰(zhàn)斗!每個人在家雖感覺很“悶”,但能把病毒“悶”死。

針對這條視頻,五組家庭人們普遍能接受這種通俗易懂的信息表達(dá)方式。并表示信息傳播有效,堅定在家隔離不出門的理念。

但是對目前疫情處于什么階段眾說紛紜,大多持理性、樂觀的態(tài)度,并表示“病毒厲害,我更厲害”。當(dāng)談到觀看視頻后,個體是否感受到鼓舞?年輕人和高學(xué)歷者反饋一般。

有溫度的科普內(nèi)容值得稱贊。在疫情發(fā)生后,我們看到眾多專業(yè)人員生產(chǎn)了形式多樣的科普內(nèi)容,這在一定程度上也滿足了公眾的科學(xué)知識需求,讓更多的人用科學(xué)內(nèi)容來武裝自己的頭腦,從而避免盲從和偏聽偏信。科普內(nèi)容的生產(chǎn)之快,內(nèi)容之豐富,形式之多樣,在以往都是難以企及的。這也體現(xiàn)了科研工作者和科普工作者的社會責(zé)任和擔(dān)當(dāng)精神,助推公眾科學(xué)素養(yǎng)的提升。同時,公眾尤其是網(wǎng)友的討論也更加理性和客觀,雖然都是各抒己見,但是我們能夠發(fā)現(xiàn)他們絕大多數(shù)都是對事不對人,這也是近年公民媒介素養(yǎng)和科學(xué)素養(yǎng)不斷提升的結(jié)果。學(xué)界也認(rèn)為,公開透明的信息傳播,通俗易懂的表述方式,能極大的幫助受眾正確認(rèn)知公共衛(wèi)生事件,遏制謠言或錯誤信息的流傳,避免社會恐慌。

三、基于家庭成員組得出的傳播認(rèn)知差異

首先,在信息來源方面,采訪的5組家庭中,受眾對同一話題消息的來源選擇偏好不同,渠道大致可分為;傳統(tǒng)的電視新聞類節(jié)目,例如《新聞聯(lián)播》;短視頻平臺,例如抖音、快手、西瓜視頻;社交平臺,例如:微博、微信、QQ新聞;聚合類新聞客戶端,例如:騰訊新聞、今日頭條、百度新聞。本次訪談中,家庭成員中大人與孩子之間使用媒介的習(xí)慣大為不同,年輕人傾向選擇具有社交屬性的信息傳播平臺,例如:微博或者微信。家中的父母和長者更傾向選擇短視頻平臺或者聚合類新聞客戶端,例如:抖音或者騰訊新聞等。在短視頻平臺中,精準(zhǔn)的算法推薦和定向推送,更多向受眾推送所在城市最新疫情信息。研究也表明,人腦優(yōu)先處理的信息中70%以上是視覺圖像,而在國際傳播的語境下,視覺語言往往是最能跨越疆界、最能為各群體共享的形式,李子柒Vlog等成功案例也表明,短視頻“藍(lán)海”在國際傳播中具有無限廣闊的發(fā)展空間。同時可以看出,對于部分年齡偏大的受眾來說,不擅長文字表達(dá),微博等社交媒體或許不能完全滿足他們的自我表達(dá)需求,而短視頻、視頻直播等平臺,讓普通人有了更多刷存在感的機(jī)會,也意味著,不同群體、階層的受眾都能找到屬于自己的表達(dá)方式和空間。

第二,在受眾最關(guān)注的信息方面,采訪的5組家庭最關(guān)注的還是疫情信息通報、疫情防控和治療,以及何時結(jié)束?最關(guān)注所在城市有沒有新增病例,具體在那個區(qū)域?什么時候能研發(fā)出疫苗和特效藥?學(xué)生通常最關(guān)注什么時候開學(xué)?家庭主婦最擔(dān)心家人出現(xiàn)什么癥狀就要去醫(yī)院就醫(yī)?少部分受眾在疫情期間依然傾向于接觸原有的媒介偏好內(nèi)容。比如關(guān)注股票、健身運(yùn)動、財經(jīng)類消息、電子產(chǎn)品和數(shù)碼產(chǎn)品等。本次訪談中,公職人員比商人更關(guān)注疫情信息和防控;女性比男性更關(guān)注疫情的細(xì)節(jié)信息。

第三,在信息傳播的真實性和有效性方面,在“疫情相關(guān)防治藥物”這條信息上,醫(yī)療行業(yè)的相關(guān)工作者會清晰的說出正在實驗的臨床藥品的名稱;大部分人提出看過相關(guān)信息,但是不記得藥品的具體名稱;少部分人沒有及時跟進(jìn)信息,仍然認(rèn)為雙黃連可以治療新型冠狀病毒。當(dāng)下,不排除會有一些非理性的行為、主觀煽動性的語言,這些做法在新媒體平臺上會形成熱點,但是隨著近年來政府信息發(fā)布及時、公開、透明的機(jī)制,一些虛假信息很快失去存在的空間,最終形成受眾理性和科學(xué)的態(tài)度,這對于抗擊疫情來說也非常重要。

第四,在公眾的媒介素養(yǎng)與科學(xué)素養(yǎng)方面。本次訪談與實驗中,家庭成員媒介素養(yǎng)普遍提高,不會人云亦云,隨意傳播煽動性信息,整體表現(xiàn)較為冷靜克制。但面臨新的傳播方式,用戶興趣精準(zhǔn)投送,年長者對于如何分辨?zhèn)鞑ギ?dāng)中的真假信息,依然表示不太明確,有時會選擇觀看信息的評論進(jìn)行分辨。年輕人表示,在信息接受中,結(jié)合自身的知識儲備,更傾向權(quán)威發(fā)布。相較2003年“非典”期間“搶鹽”事件。在此次疫情期間,當(dāng)筆者提問“面對當(dāng)前的疫情,你會擔(dān)心生活物資的緊缺嗎?你身邊的“肉、蛋、奶、蔬菜、水果”漲價了嗎?”五組家庭都表示了樂觀態(tài)度,相信國家的調(diào)控能力,理性消費(fèi),并對菜價的微微上漲表示充分的理解。家庭成員對疫情防控普遍達(dá)成共識,積極配合所在社區(qū)和街道的措施,自覺隔離、消毒。

四、關(guān)于此次疫情報道中的媒介反思

這場疫情影響多維復(fù)雜,涉及多個領(lǐng)域,在撬動事實時,媒體選擇讓誰發(fā)聲?媒體發(fā)聲是否存在遲滯?那些消息是媒體的“寵兒”?消息的來源會不會影響受眾的情感傾向?媒體業(yè)態(tài)的發(fā)展讓疫情報道出現(xiàn)了哪些新的變化?

(一)信息預(yù)警的滯后性

2019年12月,新型冠狀病毒在武漢首發(fā),剛開始信息相對貧乏,并沒有引起全國性的高度重視。1月15日,武漢市衛(wèi)健委官網(wǎng)發(fā)布《新型冠狀病毒感染的肺炎疫情知識問答》指出“現(xiàn)有的調(diào)查結(jié)果表明,尚未發(fā)現(xiàn)明確的人傳人證據(jù),不能排除有限人傳人的可能,但持續(xù)人傳人的風(fēng)險較低”,②以及未進(jìn)行進(jìn)一步的信息公開,不少媒體缺少官方信源,缺乏對疫情嚴(yán)重性的研判,對疫情的報道陷入低潮期,這則新聞也在迎接新年的氛圍中被人們淡忘。直到1月20日,鐘南山院士接受央視《新聞1+1》采訪,公開肯定新型冠狀病毒可以人傳人,引起大規(guī)模的社會關(guān)注。此后,報道的數(shù)量激增。

(二)信息主體的視頻化

在這個特殊時期,掌握疫情防控相關(guān)方面的知識是至關(guān)重要的,制作疫情防控知識小視頻成為常態(tài),低門檻的短視頻制作以移動化、互動性、實用、直觀、通俗易懂、微觀敘事、細(xì)節(jié)化、傳播渠道廣泛等特點見長,制作好的疫情防控小視頻可以投放于各個自媒體平臺,如微博、抖音、快手、朋友圈等。短視頻‘以人為本”的傳播理念,成為大眾記錄生活與表達(dá)自我的途徑,激發(fā)受眾參與,重視個體的視角、情感與體驗。短視頻用戶記錄以“第一人稱”視角,讓用戶感覺自己是用自己的眼睛在觀察與發(fā)現(xiàn),更有代入感。政府機(jī)構(gòu)和企業(yè)及其他組織也正開始將短視頻制作視為高效的公共性傳播手段。視頻制作下沉的趨勢,也啟發(fā)管理者們從民間汲取滋養(yǎng),貼近生活。畢竟打動人心,才能激活傳播渠道,提高信息傳播的有效性。但是短視頻也尤其缺點:視頻的直觀化更容易喚起受眾的情緒,但過度的情緒渲染與激惹,也可能會激發(fā)非理性情緒;還有新聞的斷章取義,容易造成受眾理解的偏差;以及短視頻內(nèi)容制作的套路化與同質(zhì)化。③

(三)信息效度的干擾性

近幾天,全網(wǎng)最熱的關(guān)鍵詞莫過于“氣溶膠”病毒傳播,各種自媒體也爭先恐后進(jìn)行科普,打個噴嚏,氣溶膠就可以飛出幾百米!”“病人在這個地方咳嗽了一下,過一小時,你聞到的就是病毒。”“在家里開窗,帶著病毒的氣溶膠也會飄進(jìn)來。”……有人因此而焦慮。(2月12日《江海晚報》)當(dāng)有專家公開表示新型冠狀病毒可以通過氣溶膠進(jìn)行傳播,并對什么是氣溶膠進(jìn)行了一番科普,網(wǎng)友們立馬炸開了鍋。與此同時,一些自媒體也在流量和變現(xiàn)的刺激之下,對氣溶膠傳播病毒進(jìn)行了大肆的“偽科普”,更是加劇了公眾的焦慮情緒。然而當(dāng)各方都冷靜下來,更加符合科學(xué)事實的真相也逐漸浮出水面。最近幾天還出現(xiàn)了其他一些令人感到心驚的傳言,比如鐘南山院士團(tuán)隊發(fā)表的論文中出現(xiàn)了24天感染者等等。這些信息同樣讓很多人焦慮不已,但是很快也都得到了回應(yīng)和解釋,疏解了我們的焦慮情緒。

(四)信息輿論的情緒化

近日,日本在捐贈中國的物資上寫著“山川異域,風(fēng)月同天。”“豈日無衣,與子同裳。”“遼河雪融,富山花開;同氣連枝,共盼春來。”“青山一道同云雨,明月何曾是兩鄉(xiāng)。”網(wǎng)絡(luò)評論眾說紛紜,有正面評論,亦有諷刺說我們現(xiàn)在只會喊“加油”,拋棄了“詩意的表達(dá)”。受眾站在各自立場上表達(dá)看法,也能看到多日來因疫情公眾積累的情緒,渴望一些宣泄口。另外,4000萬網(wǎng)友同時在線“監(jiān)理”火神山醫(yī)院建設(shè)、某手機(jī)游戲日活躍用戶數(shù)量達(dá)到了1.2億1.5億……在這場突如其來的疫情中,網(wǎng)絡(luò)世界異常活躍,我們只能在家上網(wǎng)打發(fā)事件,以前夢寐以求的“吃了睡,睡醒了了就玩”的理想狀態(tài)成為現(xiàn)實。但當(dāng)我們睡覺睡到恍惚,刷手機(jī)刷的頭昏腦脹時,才發(fā)現(xiàn),這樣的生活并非那么愜意。那么,網(wǎng)絡(luò)真的能緩解我們的孤獨(dú)和無力感嗎?美國社會學(xué)家雪莉·特克爾在《群體性孤獨(dú)》一書中提出,通過網(wǎng)絡(luò),我們似乎是聯(lián)系在一起的,但實際上又活在自己盼‘氣泡”之中。我們用一種在線的“中介式”互動來傳遞聲音、表達(dá)情感、尋求支持,但是這種新型的親密關(guān)系使我們陷入了一種全新的孤獨(dú)狀態(tài):對人際關(guān)系的焦慮、線上和線下身份轉(zhuǎn)換的模糊、新的時空緊張感,感受到了前所未有的孤單與不安等等。④反觀現(xiàn)下,如何做到優(yōu)質(zhì)的獨(dú)處,不負(fù)韶華,不再沉迷網(wǎng)絡(luò),成為我們每個人都要深思的問題。

注釋:

①劉呂孝,王玉麗,閆鳳英,認(rèn)識新型冠狀病毒肺炎,關(guān)注疫情防控藥物研發(fā)[J].中國抗生素,2020 (02).

②網(wǎng)絡(luò)來源:2286篇肺炎報道觀察:誰在新聞里發(fā)聲?http://www.vidianzixun. com/article/OObheoLv

③彭蘭,短視頻:視頻生產(chǎn)力的“轉(zhuǎn)基因”與再培育[J].新聞界,2019

④網(wǎng)絡(luò)來源:網(wǎng)絡(luò)互動能否緩解人們的孤獨(dú)_ http://ent.chinadaily. com. cn/a/202002105 /WS5e3al329a3107bb6b579d376. html.