數字反哺行為與城市社區家庭中親代的數字公民化

——基于天津市76 個家庭的實證研究

童耀慶

(天津師范大學 音樂與影視學院,天津 300387)

一、研究背景與研究問題

第43 次《中國互聯網絡發展狀況統計報告》指出,全國中老年人上網率仍在不斷上升,40~49 歲的網民群體占比由2017 年底的13.2%擴大至15.6%,50 歲及以上的網民比例由2017 年底的10.5%提升至12.5%。根據周裕瓊對數字移民的年齡界定,在1995 年互聯網進入中國前步入成年的群體,即目前年齡在42 歲以上、以中老年為主的人群成為一批典型的數字移民,即“在面對數字科技和數字文化時,必須經歷并不順暢或較為艱難歷程的學習者”。家庭向來承擔了大部分社會化教育的職能,這一特殊場域存在著家庭親代這一典型的數字移民群體。伴隨數字時代到來的“繼續社會化”成為數字移民群體的迫切需求。在親代進一步社會化的過程中,他們能否在數字化社會中培養較高的數字公民意識、成為一個合格的數字公民,面臨著數字禮法、數字素養以及數字權責等多方面的考驗。在親代數字公民意識的培養和形成過程中,以家庭場域為核心的數字反哺的作用需要得到強調。數字反哺的作用得到強調的背景是數字代溝的產生,即中老年群體與年輕群體在信息獲取和媒介的運用上產生的差異。早在2002 年,一次有關數字反哺行為的調查顯示:成年人已經意識到并承認,在電腦網絡方面他們的子女已經超越了他們,因此,我們可以認為我國的數字代溝早已存在。

2010 年,江宇、羅愛萍進行的實證研究顯示,數字時代家庭文化反哺與技術反哺成為縮小數字代溝、提升全民新媒體素養的路徑之一。周裕瓊的量化考察也顯示,文化反哺有可能成為緩和親子沖突、改革家庭結構的難得機遇。然而,根據第43 次《中國互聯網絡發展狀況統計報告》,截至2018 年12 月,我國10~39 歲的網民群體仍占整體網民的67.8%,年輕人為互聯網使用的主要群體的狀況沒有明顯改變。我國家庭中子代與親代在數字化生活的各方面存在的數字代溝仍然存在,不斷加劇的數字代溝對于許多中國家庭來說都是巨大的挑戰[1]。那么,數字代溝是否涉及數字公民意識的層面?如果數字反哺對新媒體素養和家庭結構改革有正向影響,那么數字反哺行為是否能夠對數字公民意識構成正向影響,促進城市社區家庭親代向數字公民轉化?

二、研究假設

(一)數字代溝

數字代溝是數字鴻溝在家庭層面的表現。先前的研究已經表明,數字鴻溝廣泛存在于接入、使用與知識三個方面。在家庭內部,數字鴻溝即表現為父母和子女在新媒體采納、使用以及與之相關的知識方面的差距。針對社會各界人群的反復調查已經表明,我國家庭內部存在數字代溝,并且這種代溝呈現擴大的趨勢。從數字公民意識的九要素來看,數字技能、數字知識以及數字接入都包含在數字公民意識的要求中。因此,我們提出假設:

H1:我國城市社區家庭內的數字代溝已經擴大到數字公民意識層面。

(二)數字反哺

數字反哺的概念是在數字代溝不斷發展的基礎上提出的。數字代溝的逐步擴大,使家庭場域內親子代的對比中出現新媒體運用、采納的差異性,往往會讓兩代人以對話的形式進行交流,推動不同代際的新媒體互動。這種互動往往是建立在以子女為重心的、親代進行“反社會化”的基礎之上,即傳統意義上處于受教育地位的人對施教者反過來施加影響,向他們傳授社會文化知識、價值觀念和行為規范的一種自下而上的社會化過程[2]。研究者將文化反哺在數字技術和新媒體使用上的體現歸納為“數字反哺”。數字反哺是文化反哺現象的一種形式,究其根源仍舊是具有文化意義的一種技術傳播方式,是包含網絡技術知識與數字文化的兩方面反哺;子代對親代的“文化反哺”的領域是全方面的,不僅體現在文化知識、消費意向、生活方式和審美情趣上,甚至在人生觀、價值觀和政治傾向等方面也不同程度地影響著他們的父輩[3]。結合我國目前網民群體年齡結構極不均衡的狀況,以及數字反哺同時兼備“技術反哺”和“文化反哺”的功能,我們可以提出假設:

H2:數字反哺對數字公民意識具有正向影響。

(三)數字公民

有關數字公民具有較大承認力的研究是Mike Ribble 博士提出的數字公民的三大主題:尊重、教育與保護。他又將其擴展為九個要素:數字禮儀、數字接入、數字法律、數字素養、數字交流、數字商務、數字權利與責任、數字安全及數字健康[4]。近年來,研究者開始對影響數字公民意識的因素進行實證。Abdulrahman Al-Zahrani 在2015 年的研究中檢驗了影響數字公民網絡參與意識的相關因素。證實了數字公民意識對數字公民網絡參與的正向影響。Shun Xu 等人在2018 年的實證研究中證實了媒體社交能力與數字公民意識之間的相關性。在家庭場域中,數字反哺本身或可以被認為是子代數字公民意識高度發展的結果。因此,我們可以提出假設:

H3:城市社區家庭數字公民意識的提高對數字反哺的效果具有正向影響。

三、研究過程

在答題對象的把控上,本研究認為年齡在16~70歲的答題者對“數字公民意識”與“數字反哺”有較好的理解,并且子代在16 歲以上的家庭其親代有較大可能符合42 歲以上的數字移民年齡要求。本研究通過線上與線下結合的方式進行問卷發放。整個調查于2019 年10 月下旬進行,通過對天津本地城市家庭的調查,共回收問卷154 份,經家庭親子對照后,共形成76 組有效家庭樣本。

(一)數字公民意識相關變量的測量

數字素養是Mike Ribble 博士所提出的數字公民的九個要求之一。從以往研究看,學者們著重從認知和技能兩個維度對數字素養進行操作化考察,盡管對每個維度的具體操作不盡相同,但大多繞不過這兩個維度。在2012 年以后,數字參與也成為測量數字公民意識的相關變量不可或缺的維度[5]。在數字社區中合理、安全地對信息的獲取、辨識、評估及利用的能力與意愿同時也應是數字公民意識所包含的要素。綜上所述,本研究將數字公民意識分解為數字技術、數字知識、數字安全、數字參與及數字權責五個維度,并據此設計具體問題。

研究基于祝建華的互聯網使用技能量表和中國互聯網信息中心對中國網絡應用使用的分析數據,同時參考江宇與羅愛萍的網絡媒介素養測量量表,并結合Mike Ribble 對數字公民意識的界定,構造了由11 個題項分兩組題目組成的矩陣量表。

(二)數字反哺效果相關變量的測量

數字反哺效果是對親代數字素養提高程度以及對代際關系變化程度的測定,研究參考李涵的反哺效果矩陣量表[6],構建了測量指標。本部分由兩道矩陣量表題目組成,數字反哺效果的題目列舉了語言習慣、消費方式、思想觀念及生活習慣四項數字化生活的主要方面,以考察反哺在不同層面的效果和城市社區家庭中親子代雙方在反哺后變化的明顯程度。

四、數據分析

(一)數字代溝

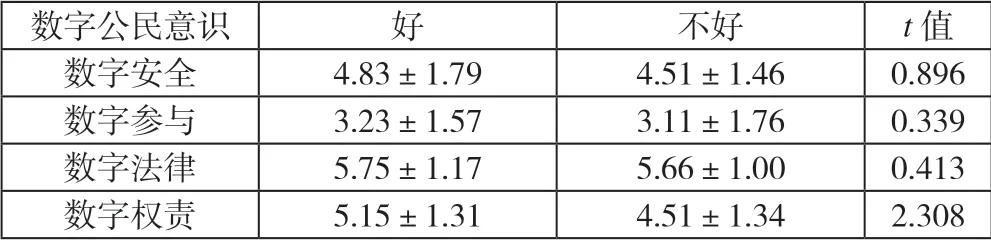

總體上,子代和親代在數字素養以及組成數字公民意識的數字安全、數字權責、數字參與等方面都存在差異,子代所掌握的網絡知識及技能、參與網絡互動能力、對數字信息的處理能力及安全與規則意識都要高于親代(見表1)。

表1 親子代數字素養與數字公民意識t 檢驗結果

從表1 可以發現,親子代數字技術與知識方面存在差異與不同的狀況得到了改善。在長期對智能設備的學習與使用過程中,親代的數字技能水平與數字知識水平在不斷提高。研究也注意到:在數字公民意識中的權利與責任方面,親代中總體社會化程度更高的人群與子代的差距并不明顯。

(二)數字反哺與數字公民意識

本部分將反哺效果矩陣量表的每個題項進行賦值,計算出單個家庭的平均得分,再與所有樣本家庭的平均得分進行對比,高于平均值的可以認為該家庭反哺效果較好,低于平均值的認為其反哺效果較差。同理,對數字公民意識矩陣量表經上述方式對比后,分別得出對家庭數字反哺的效果與數字公民的意識的t 檢驗結果以及數字公民意識與家庭數字反哺效果的t 檢驗結果,如表2、3 所示。

表2 數字反哺效果與數字公民意識t 檢驗結果

表3 數字公民意識與數字反哺效果t 檢驗結果

分析發現:反哺效果較好的家庭在數字生活中的安全意識、參與意識、法律意識方面整體上優于反哺效果較差的家庭,且數字公民素養較高的家庭在數字生活中的主要方面獲得反哺的效果更好。

五、結果與討論

“數字代溝”依然存在,而且在數字公民意識方面也存在數字代溝。研究中所測量的家庭中親代的數字公民意識要素水平整體低于子代;親代在數字生活中,尤其是安全意識與參與能力方面不如子代。同時,數字反哺對家庭成員的數字公民意識能夠產生正向影響,數字公民素養的不同也能夠影響數字反哺效果的優劣。但是,親代在經過對數字社會的不斷適應之后,其數字公民意識有所提高,之前研究證明的數字技術、數字知識方面存在的數字代溝在本次研究中并不顯著。尤其是數字技術方面,城市社區家庭中親代在數字技術方面現已幾乎沒有障礙。數字代溝通過數字反哺等有效途徑獲得了彌合,城市社區家庭中親代的數字公民意識獲得了提高。

親代參與意識的不足讓數字時代家庭內的文化斷層呈現擴大的趨勢;同時,家庭內部掀起的親子地位“靜悄悄的革命”昭示著以“文化反哺”為特征的新的知識文化傳承方式正在改變過去完全由家長灌輸給孩子知識文化的縱向傳遞模式。在當今親代網絡技術障礙基本被消除、親代大規模接入網絡的背景下,以往親子間純粹的對數字技術與數字觀念的沖突開始轉變為在數字生活的主要方面的沖突。在消除接入障礙的家庭中,數字時代帶來的文化沖突已經超越了技術沖突,而數字反哺的重心也應該回歸“文化反哺”。