云南省麻風畸殘矯正手術效果分析

熊 立 龍 恒 楊 軍 張 立 張春雨 何 珺

1云南省疾病預防控制中心,云南省麻風病研究中心,云南昆明,650022;2文山州皮膚病防治所,云南文山,663000

麻風是由麻風桿菌引起的一種慢性傳染病,主要侵犯皮膚和周圍神經。麻風桿菌的嗜神經性決定了周圍神經損害是麻風病的主要特征之一[1]。云南省新發病人2級畸殘率20世紀90年代以前為50%左右,90年代為25%左右,2011年以后保持在20%以下[2]。對一些較輕的畸殘可以采取自我護理的方法改善或延緩畸殘的進一步加重,對于相對較重的畸殘,可以通過矯正手術改善殘疾肢體的功能,并對其外觀進行修復[3]。2000至2017年間,云南省先后在中央補助項目、意大利麻風防治協會和中國殘聯的支持下,開展麻風畸殘矯正手術2000余例。本文對近年來全省開展的部分矯正手術效果進行評估,以便指導今后矯正手術工作的開展。

1 資料與方法

1.1 臨床資料 對云南省4個州(市)18個縣(市、區)176例手術對象進行現場隨訪。受術者中,2007年以前5例,2007年25例,2008年29例,2009年46例,2010年33例,2011年2例,2012年1例,2014年22例,2015年8例,2016年5例。176例手術對象共開展畸殘矯正手術338個部位,其中:兔眼矯正術121例,瞼外翻矯正術101例,面癱矯正術24例,截肢術38例,爪形手矯正術4例,垂足矯正術19例,潰瘍清創術31例。

1.2 方法

1.2.1 手術方法 兔眼采用顳肌移位筋膜條懸吊術和縮瞼術。瞼外翻采用下瞼縮短術、下瞼縮短皮瓣懸吊術、“Z”成形術。面癱:單側面癱采用顴弓筋膜條懸吊術、顳肌筋膜條懸吊術、咬肌瓣轉移術、顳肌束移位筋膜條延長懸吊術;雙側面癱采用筋膜條雙側咬肌懸吊術。爪形手采用Brand氏伸-屈肌多尾移植術、屈指淺肌移位術、Brand氏伸-伸肌多尾移植術、掌長肌多尾移植術。垂足采用脛后肌移位術、腓腸肌前移術、拇長伸肌后置術、跟腱延長術。潰瘍給予清除壞死組織,患肢功能嚴重喪失或癌變者給予截肢。

1.2.2 評估方法 制定統一評估檢查、測定標準和方法,對參與評估人員進行集中培訓合格后,分組對手術對象進行詳細的檢查、測定和評估。評估項目包括瞼裂測定,視力測定,瞼緣距眼球距離,口角至耳垂距離,輕閉眼、重閉眼時瞼裂寬度,手指勾曲度及手指肌力測定,腕背屈肌力、掌長肌肌力等級、足背屈肌力、足內翻內旋肌力等,指關節、腕關節、踝關節活動度,術區有無炎癥、潰瘍嚴重程度、有無癌變,眼部有無溢淚,鼻唇溝消失程度等,填寫手術效果評估登記表。

1.2.3 評估標準

1.2.3.1 兔眼矯正 顯著:瞼裂完全或基本閉合,閉眼時瞼裂寬度小于1 mm;良好:閉眼時瞼裂寬度尚有1~3 mm;尚可:閉眼時瞼裂寬度>3 mm,但較術前有所改善;無效:同術前。

1.2.3.2 面癱矯正 顯著:口角無歪斜,下唇無外翻,面部基本對稱;良好:口角輕度偏斜,下唇外翻消失,但閉合動作欠佳或張口困難,面部輕度不對稱;尚可:較術前有所改善或張口明顯困難;無效:同術前。

1.2.3.3 瞼外翻矯正 顯著:下瞼緊貼眼球,外觀與正常人相似;良好:下瞼緣距離眼球1 mm,外觀與正常人基本相似;尚可:較術前有進步,但下瞼緣距離眼球>1 mm;無效:同術前甚或加重。

1.2.3.4 垂足矯正 顯著:足背屈小于90度,無跨閾步態;良好:足背屈小于95度,無明顯跨閾步態;尚可:足背屈95度以上跨閾步態明顯,但較術前好轉;無效:與術前一樣。

1.2.3.5 截肢 殘端愈合良好,方便安裝假肢。

1.2.3.6 爪形手矯正 顯著:TAM>200°屈伸活動正常;良好:TAM 200°~220°為健側75%以上;尚可:180°~200°為健側50%以上;無效:與術前一樣。

1.2.3.7 潰瘍清創術 顯著:潰瘍完全愈合;良好:潰瘍面基本愈合;尚可:潰瘍較前有所好轉;無效:與術前一樣。

1.2.4 統計學方法 評估結果使用SPSS軟件,采取多個獨立樣本Kruskal-Wallis H 檢驗法和Pearson卡方檢驗進行統計分析,P<0.05為差異有統計學意義。

2 結果

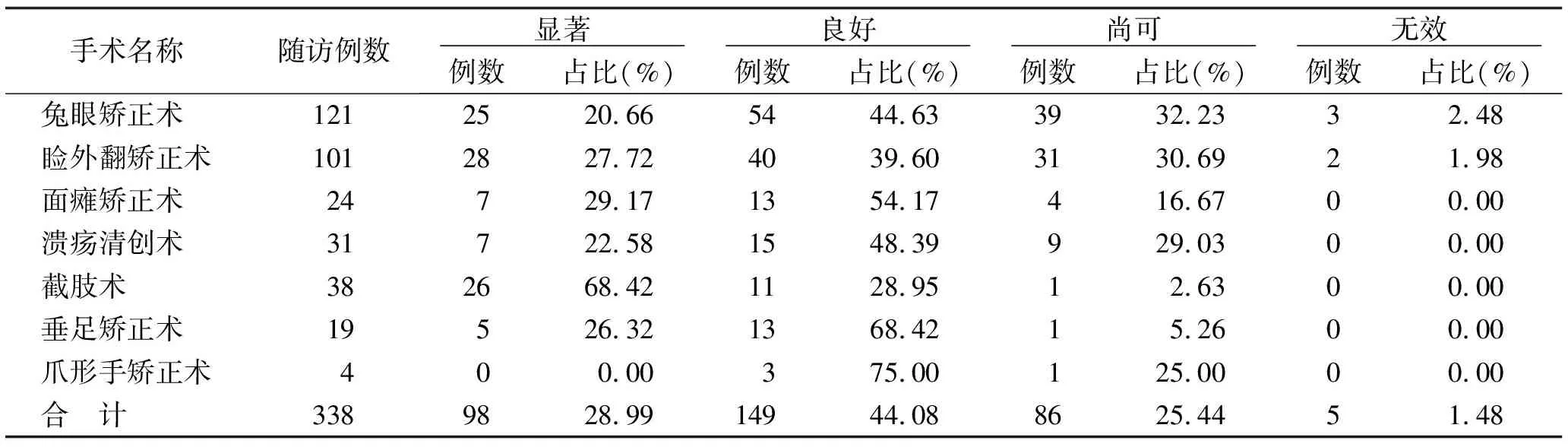

手術矯正后各畸殘部位的機體功能和外觀較手術矯正前均有顯著性改善(使用多個獨立樣本Kruskal-Wallis H檢驗法,P<0.005),見表1。

表1 各畸殘部位手術矯正效果比較

畸殘發生與施術時不同時間間隔對手術效果的影響存在顯著差異(使用Pearson卡方檢驗,P=0.005),見表2。

表2 畸殘發生與施術時時間間隔對手術效果的影響

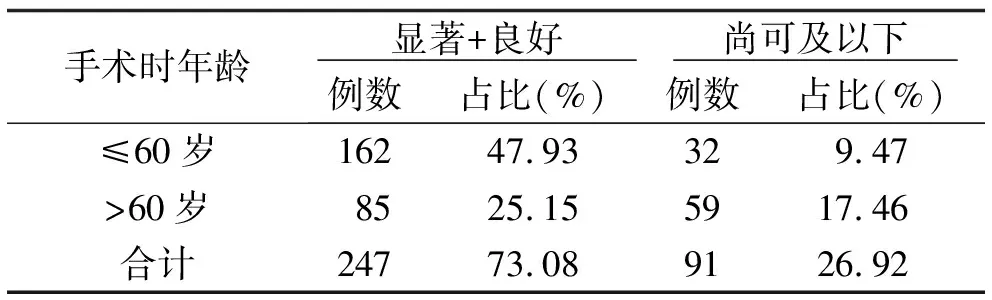

不同年齡段的手術效果存在顯著差異(使用Pearson卡方檢驗,P<0.005),見表3。

對其中的132例手術對象開展滿意度調查,對手術效果滿意,與術前期望效果一致128例,占96.97%;對手術效果不滿意,與術前期望效果相差較大4例,占3.03%。

表3 不同年齡段手術效果比較

3 討論

通過評估,73.08%的患者在改善機體功能和生活質量方面有明顯提高,25.44%的患者有改善,僅1.48%的患者與術前無變化。特別是在保護眼角膜,提高吃飯用筷、抓握物品等生活自理能力方面都有較大改善,外觀改善更為明顯,給患者更大的生活勇氣和信心。

7種矯正術的優良率存在明顯差異。兔眼是麻風眼損害的明顯標記,兔眼者多并發瞼外翻[4]。兔眼和瞼外翻矯正術優良率相對較低,可能跟術后功能鍛煉有一定的關系,今后除了要改正手術方法外,更要讓患者術后加強功能鍛煉。

手術效果與畸殘發生和施術時的時間間隔長短、手術時年齡也存在密切相關。畸殘發生和施術時的時間間隔越短,手術效果相對越好;手術時年齡低于60歲的患者手術效果明顯優于高于60歲的患者,提示手術開展的越早越好。

足底潰瘍是麻風常見的并發癥,文獻報告其發生率為8.4%~22.58%[5],嚴重影響患者的生活、勞動及身心健康。潰瘍清創手術雖然具有較好的效果,但關鍵還是要采取有效的預防措施,防止足底潰瘍的發生,一旦發生足底潰瘍,重點是做好自我護理,保持休息,行走邁小步,穿合適的防護鞋,防止新潰瘍的發生和原有潰瘍的進一步加重。

矯正手術雖然能夠一定程度改善患者的生產和生活自理能力,但手術無法讓患者功能完全恢復,因此,關鍵是要加強早期發現和治療期間的神經炎監測,及時治療神經炎,防止畸殘發生。