創意思維在美術教學中的開發和應用

陳健

什么是創意?“創意是傳統的叛逆,是打破常規的哲學,是破舊立新的創造與毀滅的循環,是思維碰撞,智慧對接,是具有新穎性和創造性的想法。”

美術專業課除了要培養學生的美術、設計基礎知識和能力外,一直以來都以啟發學生的創意思維作為教學重點和難點。中職美術專業學生在高中階段結束后將會面對升學或者就業,在高中階段的創意思維開發程度則決定了學生們將來在美術設計這個道路上能走多高和多遠。但是,在長期的一線教學過程中本人發現大部分學生的思路狹窄,頭腦僵化,嚴重缺乏創作靈感——創意。為此,本人在美術專業教學中根據學生的具體情況進行教學實踐,通過教學效果——學生的作品來檢驗教學方法對學生創意產生的積極影響。

一、用心觀察,厚積薄發

首先,用心觀察。在美術專業教學中,引導學生一定要用心觀察生活,引導學生用發現美的眼睛去觀察世界(如圖1)。例如,在花卉圖案設計課程中要求學生對荷花進行圖案設計,創作一套以荷花為主題的圖案設計作品。荷花作為南方地區常見的花卉,常理上說學生應該是比較熟悉的。但是在實際練習的時候卻發現學生對荷花的結構并不了解,更談不上如何進行設計。因此在課程中,以作業為導向,引導學生通過對荷花、荷葉的結構進行仔細深入的觀察、寫生,然后再進行設計(如圖2)。

其次,厚積薄發。要求每個美術專業的學生都準備一個小速寫本帶在身邊,本子不大,用于平時日常的記錄。不但能及時記錄一些素材,更能把一些想法、創意及時記錄下來。“……創意當然需要‘頓悟,但并不僅僅是‘靈感的產物”。創意,往往是靈光一現,但同時很快就會忘記。很多很好的創意就是因為沒有及時記錄下來而流失了,這是非常可惜的。本子雖小,但是作用卻非常大,通過堅持和積累,能夠積累下厚厚的一筆創意財富。

二、發散性的思維訓練

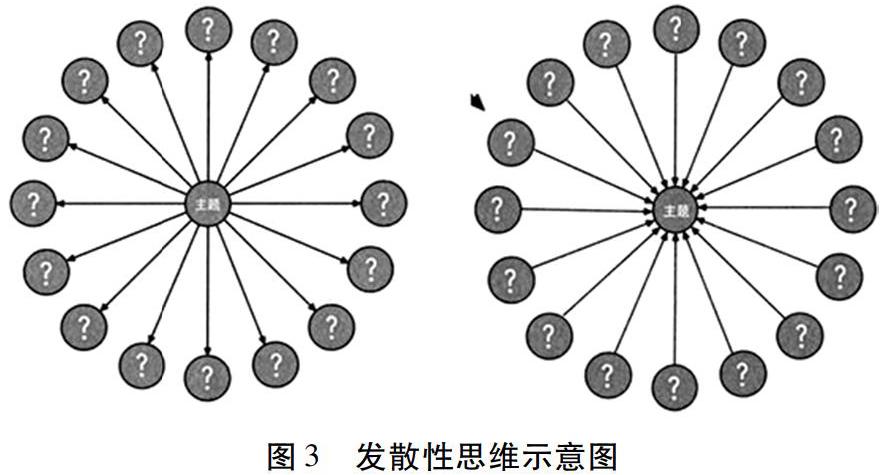

發散性思維訓練(如圖3)是本人在設計教學過程中常用的一種啟發學生創意思維的方法。

通過思維的逐步推進,從而不斷發現創意點,把創意點用在設計或者創作中便能擦出新火花。例如,本人在色彩構成課堂上利用發散性思維圖,引導學生討論。按照以往的色彩構成作業——春夏秋冬,學生一般都會拘泥在花草樹木、風景等用顏色的變化來表達春夏秋冬。但是,經過發散性思維練習后,學生的思路明顯拓寬了很多。他們想到通過人物的衣服、表情等來表現“春夏秋冬”。學生在發散性思維推進的過程中,然后從中選取到自己作品所需要的創意元素,并且表現在作品當中(如圖4)。

三、激趣的創意思維訓練

除了發散性思維訓練外,本人還嘗試利用有趣的創意訓練提升學生的創意思維水平。

1.基本形創意練習。將提前準備好基本形并且印在紙上,練習時分發給學生,然后讓學生在提供的基本形上進行創意練習(如圖5),限時15分鐘。這樣的練習主要是希望學生能夠突破思維定勢,提高思維的靈活性。

從學生完成的創意圖的畫面效果來看,學生的思維逐步得到了放開,他們開始從頭腦中搜索不同的元素,重組在所提供的基本形當中(如圖6)。

2.創意思維競賽。競賽的方法很簡單:按照學號的順序,由學號的前一位同學出題,后一位同學解題,在限時一分鐘內完成出題和解題的過程,并且利用電教平臺——實物投影儀,把學生出題和解題的全過程在屏幕上投影出來,讓全班同學共同參與到這個出題、解題的過程當中。臺上學生出題和解題的同時,在下面觀看的同學也在不斷地思考。由于每個同學所出的圖形也不一樣,這個出題和解題的過程,不但大大提高了學生的學習興趣,而且對于他們的反應能力、手繪表現力都有很大的提高,更重要是提高了他們的創意水平。

四、新穎的手繪技巧訓練

美術專業的學生有好想法、新創意,也要在畫面上表現出來才能看到效果。當今社會,電腦設計軟件作為一個方便、快捷、提高工作效率的工具,幾乎作為每個美術設計人才所必需的工具,但是在和企業溝通交流后并綜合畢業生反饋回來的信息,本人更確信這一點——手繪能力非常重要。

美術專業的學生以后工作的主要方向是繪圖員、設計員或者設計師,這些工種都是需要和客戶直接溝通想法,或者是要根據客戶的意見直接在畫面上修改表現。客戶需要的并不是再等上幾天讓設計人員出圖紙,而是需要設計人員馬上把客戶需要的意圖表現出來,這就需要良好的手繪表現能力。因此,訓練學生手頭上的功夫是少不了的。但是,如何訓練呢?

經過長期的教學實踐發現,大部分學生很多時候把畫面內容畫出來以后,就不知道如何繼續畫下去了,畫面內容顯得空洞無物,缺乏美感。本人在教學過程中參考《創意素描的訣竅》里面的一些繪畫技巧,引導學生對畫面內容進行豐富。經過一段時間的訓練,學生的畫面質量得到了顯著的提高,學生也把里面所學的繪畫方法運用到其它的設計項目中。

毋庸置疑,在當今美術設計行業中,除了基本專業技能外,創意顯得極為重要。這更加需要教師在教學過程中引導學生,開發學生的創意思維,讓學生通過不斷地積累,不斷地練習,從而能不斷地提升學生的創意思維,更重要的是讓學生建立起創意思維體系,讓學生在升學或者就業中更具有競爭力,有更良好的可持續發展力,與時俱進符合不斷進步的社會要求。

責任編輯 龍建剛