基于PSR-AHP模型的經濟法對農民權益的保護效果評價研究

楊蓓

摘要:農民權益的保護面臨著農民居于弱勢群體地位的重大現實問題,為避免農民在弱勢群體旋渦中越陷越深,需要從平衡協調、公平優先兼顧效率、極度促進與極度限制兼具方面具體化經濟法的各項準則,以此為視角保護農民權益。為評價經濟法對于農民權益保護的效果,引入PSR-AHP模型構建評價指標體系,以陜西省為例進行實證分析。結果表明,經濟法對于農民權益保護具有一定的效用,但是在立法、執法層面存在一定的滯后性,未來經濟法變革需要從這兩方面進行重點完善,以真正發揮保護農民權益的效用性。

關鍵詞:經濟法;農民權益;保護效果;PSR-AHP模型

中圖分類號:DF413? ? ? ? ?文獻標識碼:A

文章編號:0439-8114(2020)02-0176-04

DOI:10.14088/j.cnki.issn0439-8114.2020.02.039? ? ? ? ? ?開放科學(資源服務)標識碼(OSID):

Research on the evaluation of the protection of farmers rights

by economic law on the PSR-AHP model

YANG Bei

(Department of Ideological and Political Affairs,Shaanxi Jiaotong Vocational and Technical College,Xian 710018,China)

Abstract: The protection of farmers rights and interests is facing a major practical problem of the status of farmers in vulnerable groups. In order to prevent farmers from getting deeper and deeper in the vortex of vulnerable groups, it is necessary to specify the principles of economic law from the perspectives of balance and coordination, fairness and efficiency, extreme promotion and extreme restrictions, and to protect farmers' rights from this perspective. In order to evaluate the effect of economic law on the protection of farmers' rights and interests, the PSR-AHP model was introduced to construct an evaluation index system, and an empirical analysis was conducted using Shaanxi province as an example. The results show that economic law has a certain effect on the protection of farmers rights and interests, but there is a certain lag in the legislative and law enforcement levels. Future economic law reforms need to be improved from these two aspects in order to truly exert the effectiveness of protecting peasants' rights and interests.

Key words: economic law; farmers' rights and interests; protection effect; PSR-AHP model

農民問題是“三農”問題的出發點與落腳點,農民權益保護為其核心所在。在中國現代化的進程中,農民權益受損、農民弱勢地位得到了從中央到地方及社會各界的基本認同,并試圖從法律、政策、制度等層面尋求解決方案,雖然取得了一定的成效,農民權益保護性有所提升,但縱觀現狀,由于相關法規制度缺位、位階過低、執行力度不足等,法律的剛性約束作用未得到有效發揮,農民群體被邊緣化,弱勢地位未從根本上得到改變,農民權益訴求得不到尊重、“失語”“訴說無門”等問題仍然較為凸出。可見,農民權益保護問題的研究具有現實緊迫性和重要意義,而任何一種制度與措施要實現長期穩定、可持續發展,均需要上升為頂層設計,成為法律規制的內容。為此,以經濟法為視角,在分析農民權益保護重大現實問題的基礎上,闡釋經濟法與農民權益保護的交點,并嘗試采用定性分析的方法理清經濟法視域下農民權益保護的制度效果。基于保護現狀與農民權益訴求之間的差異性,以農民弱勢地位為邏輯起點,從宏觀立法設計和執行層面來強化經濟法的頂層設計,以精準對接農民權益保護的現實需求。

1? 經濟法與農民權益保護

農民權益是中國最大階層的權益,保護農民權益,解決農民權益問題在很大程度上影響著國家的繁榮與社會的穩定[1,2]。經濟法中公共利益、適度干預、合理競爭以及弱者保護等準則為經濟主體利益的平衡與維護奠定了一定的法律基礎,為改變農民的弱勢群體地位,扭轉農民經濟權益保護的不利局面作出了貢獻,具體表現在以下方面。

1.1? 平衡協調

鄉村振興戰略的目標之一是提高農民生活水平,實現農村與農民生活的共同富裕。在此目標的推行過程中,需要堅持服務大局的根本導向,個體權益的保護應當為國家權益、集體權益保護提供服務,保障國家安全以及社會穩定。雖然農民權益的保護是解決“三農”問題的現實路徑與核心抓手,但這并不表明要一味地對少數農民的權益持妥協的態度,而是應以對社會發展整體效益以及多數農民權益的保障為前提,進行合理平衡與深度協調[3,4]。

1.2? 公平優先,兼顧效率

經濟法重視公共權益以及弱者保護,這要求在保護農民權益時將公平理念體現出來,尤其是要以農民的弱勢群體地位為出發點,進行真正公平問題的考量,彰顯新時期國家對農民權益的重視。對此,需要在構建權益協調機制時,制定各種制度彰顯公平公正的態度,特別是做好機會、分配等的公平工作。而為了實現整個社會的順利發展,公平又毋庸置疑地要對效率進行兼顧,這是順應經濟法合理有效分配經濟利益與經濟資源本質屬性的體現。為了切實有效地提升農民群體的地位,讓農民真正感受到利益上的共享與權利上的平等,應遵循效率準則進行初次分配,鼓勵多勞多得,同時,把握全局權益進行收入再分配,將公平性體現出來,即在增量分配中強調效率優先,在存量分配中強調公平優先[5]。

2? 經濟法對農民權益保護的效果評價

農民屬于積貧積弱的社會弱勢群體,社會地位、經濟收入、就業及社會保障等均處于困難或不利的弱勢地位。回顧中國經濟發展戰略,在新中國成立初期倡導“農業為基礎,工業為主導”,選擇以孱弱的農業為工業發展提供原始資本積累,致使工農業之間出現非常大的剪刀差,這種現象至今仍然存在,農民還在為此戰略付出代價。城鄉倒掛稅收政策的提出使農民利益與基層政府利益處于對立面,引發了農村治理上的危機。此外,一系列經濟政策同樣讓農民遭受不平等待遇,諸多農村弱勢群體陸續出現。

在政治與法律制度層面,由于受到戶籍制度及城鄉二元經濟結構影響,農民遭受政治上的不平等待遇,強化了他們的弱勢地位。基于“現代化范式”的支配,“都市化立法”直接將農民推向法律保護的真空地帶,這又造成了農民基本利益及權利保護上的缺失,有效的權益救濟途徑同樣欠缺,農民被動成為權益實現程度最差、最易受到侵害的群體[6]。

小農經濟思想在中國社會歷史中根植了幾千年,在政治、經濟、歷史文化等諸多因素的影響之下,農民弱勢色彩進一步加重。隨著市場經濟的發展,農村市場將會逐漸引入市場競爭機制,但徹底改變其弱勢地位需要長久的時間,農民平等地參與各方競爭難度仍很大。為扭轉當前農民權益保護的不利局面,加強經濟法對農民權益保護的效果評價意義深遠。為深化認知經濟法對于農民權益保護的實際效果,為宏觀法規制度的完善和設計提供方向指引,采用定量分析的方法,通過搜集近年來中國農民權益保護的經濟法內容,運用PSR-AHP評價方法構建模型,以陜西省為例進行實證分析。

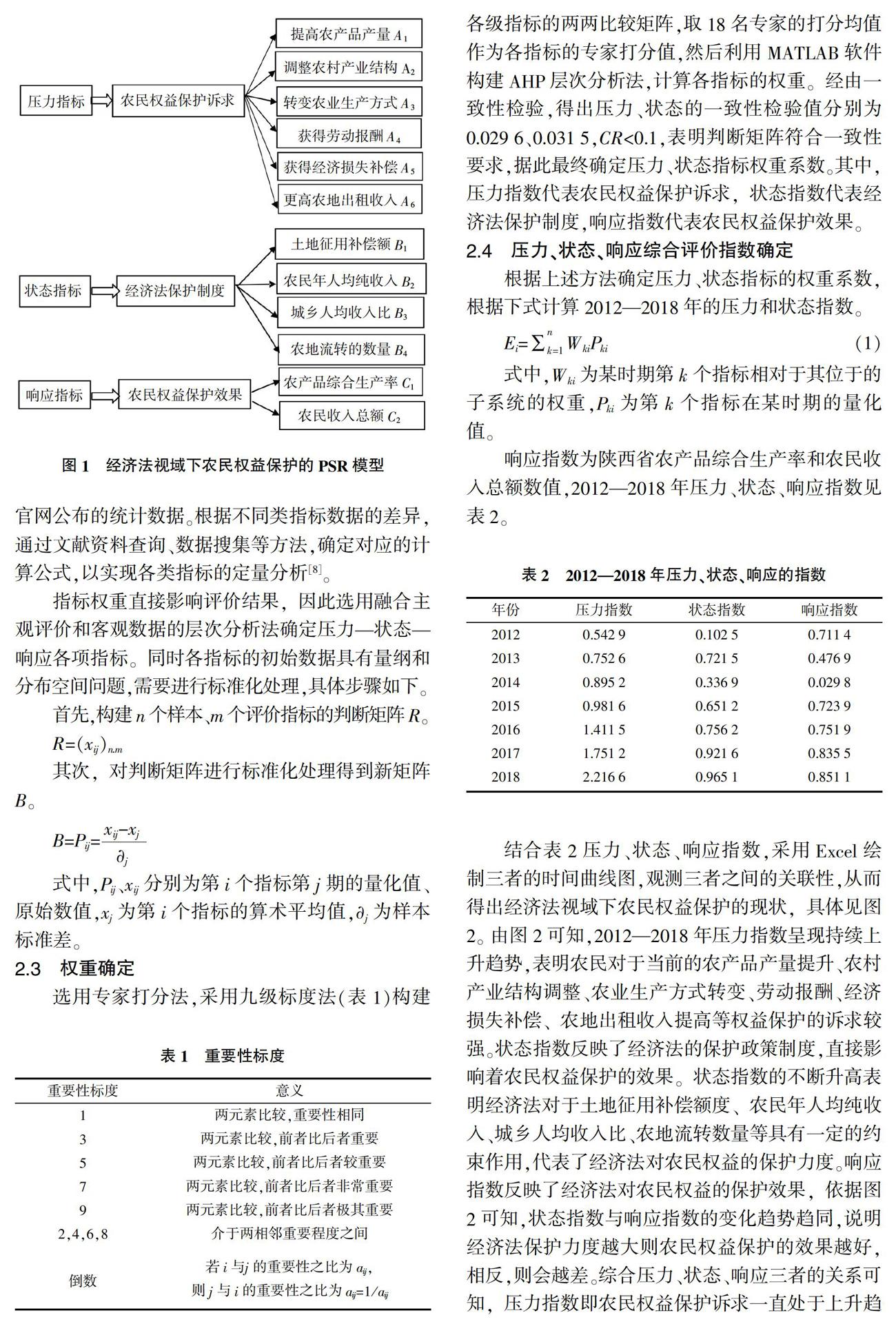

2.1? PSR模型的構建

PSR模型是反映可持續發展的一種理論框架,其運用壓力-狀態-響應的思維邏輯闡釋發生了什么、為什么發生及如何應用的問題,在環境、經濟、社會、農業等領域均有廣泛應用[7]。將PSR模型引入經濟法視域下農民權益保護的效果評價,以農民權益訴求作為經濟法保護面臨的“壓力”,各項經濟法保護制度作為“狀態”,農民權益保護效果作為最終的“響應”。由此構成評價模型,具體見圖1。

2.2? 樣本選取及數據處理

陜西省作為農業大省,依托豐富的農業資源,搭載農地流轉的利好形勢,正在逐步推進農業產業化、規模化發展,尤其在經濟法的產業政策、市場調控、農地流轉補償等制度的引領下,農民的就業、征地補償和社會保障權益得以優化,加速了土地流轉和非農就業轉化率。同時,也因為征地法規制度不完善、執行操作不規范,造成農民失地、失業,合法權益得不到保障,為此,以其為研究對象具有典型代表性。為確保數據的真實、可靠性,所有指標數據均來自2012—2018年《國家統計年鑒》《陜西省統計年鑒》、國家統計局和陜西省統計局、陜西省農業農村廳等官網公布的統計數據。根據不同類指標數據的差異,通過文獻資料查詢、數據搜集等方法,確定對應的計算公式,以實現各類指標的定量分析[8]。

指標權重直接影響評價結果,因此選用融合主觀評價和客觀數據的層次分析法確定壓力—狀態—響應各項指標。同時各指標的初始數據具有量綱和分布空間問題,需要進行標準化處理,具體步驟如下。

首先,構建n個樣本、m個評價指標的判斷矩陣R。

R=(xij)n.m

其次,對判斷矩陣進行標準化處理得到新矩陣B。

B=Pij=

式中,Pij、xij分別為第i個指標第j期的量化值、原始數值,xj為第i個指標的算術平均值,?墜j為樣本標準差。

2.3? 權重確定

選用專家打分法,采用九級標度法(表1)構建各級指標的兩兩比較矩陣,取18名專家的打分均值作為各指標的專家打分值,然后利用MATLAB軟件構建AHP層次分析法,計算各指標的權重。經由一致性檢驗,得出壓力、狀態的一致性檢驗值分別為0.029 6、0.031 5,CR<0.1,表明判斷矩陣符合一致性要求,據此最終確定壓力、狀態指標權重系數。其中,壓力指數代表農民權益保護訴求,狀態指數代表經濟法保護制度,響應指數代表農民權益保護效果。

2.4? 壓力、狀態、響應綜合評價指數確定

根據上述方法確定壓力、狀態指標的權重系數,根據下式計算2012—2018年的壓力和狀態指數。

Ei=∑WkiPki? ? (1)

式中,Wki為某時期第k個指標相對于其位于的子系統的權重,Pki為第k個指標在某時期的量化值。

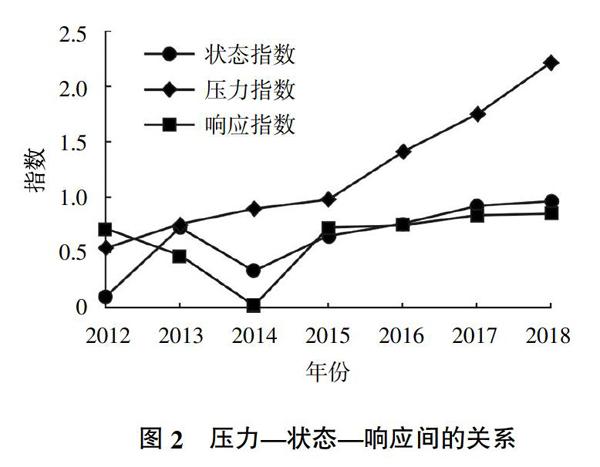

響應指數為陜西省農產品綜合生產率和農民收入總額數值,2012—2018年壓力、狀態、響應指數見表2。

結合表2壓力、狀態、響應指數,采用Excel繪制三者的時間曲線圖,觀測三者之間的關聯性,從而得出經濟法視域下農民權益保護的現狀,具體見圖2。由圖2可知,2012—2018年壓力指數呈現持續上升趨勢,表明農民對于當前的農產品產量提升、農村產業結構調整、農業生產方式轉變、勞動報酬、經濟損失補償、農地出租收入提高等權益保護的訴求較強。狀態指數反映了經濟法的保護政策制度,直接影響著農民權益保護的效果。狀態指數的不斷升高表明經濟法對于土地征用補償額度、農民年人均純收入、城鄉人均收入比、農地流轉數量等具有一定的約束作用,代表了經濟法對農民權益的保護力度。響應指數反映了經濟法對農民權益的保護效果,依據圖2可知,狀態指數與響應指數的變化趨勢趨同,說明經濟法保護力度越大則農民權益保護的效果越好,相反,則會越差。綜合壓力、狀態、響應三者的關系可知,壓力指數即農民權益保護訴求一直處于上升趨勢,表明農民權益保護的需求較大,但是狀態指數(經濟法保護制度)和響應指數(農民權益保護效果)的增長小于壓力指數,說明經濟法保護制度相對滯后,無法從根本上滿足農民權益保護訴求,亟待強化和完善。

3? 結論與建議

結合上述分析可知,經濟法保護制度滯后于農民權益保護的訴求,尤其在立法不完善、執法不充分的當下,農民群體陷入“失語”的困境,在當前的農產品產量提升、農村產業結構調整、農業生產方式轉變、勞動報酬、經濟損失補償、農地出租收入提高等的權益保護方面呈現弱勢性,存在自主參與性不足和不平等性等問題[8]。可見,經濟法作為農民權益保護的法律支撐之一,需要制度設計與執行操作的共同努力,才能發揮法律的剛性作用,重塑農民主體性地位,從而以此為支撐謀求正當的權益。完善經濟法立法設計,需要從以下方面著手。

首先,國家經濟管理主體的立法設計中,應明確政府在農民權益保護中的職責、任務和范圍,并強化相關保護管理制度的制定和實施,以規避國家公權力尋租行為或異化,增強其保護責任意識;且要規定政府應該以國家或農村整體經濟發展為目的,確定農民土地所有權、收益權和處分權,制定土地征用補償程序和標準,讓農民在權益受到侵害時知道如何進行自我保護,強化其維權意識和能力;同時,還要逐步縮減城鄉居民在社會保障、收入分配等上的差距,并加大對農業、農村、農民的幫扶力度,讓農民權益保護的管理制度真正落實到實處,惠及每個農民[9]。

其次,農業弱質性自然屬性和農民弱勢性現狀,需要農村社區、農業行業協會、農村基層組織等社會中間層的保護支撐,對上其可充當國家政策法規制度的傳播媒介,對下其可作為農民權益表達和保護的主體支撐。立法中應該努力補足這一空白,確立該類主體的地位,設定其成立、運行和解散的方法和程序,賦予其相應的法律職能。

再次,在產業經濟結構調整、農業產業化、規模化發展的時代背景下,農村市場活動主體激增,一些農業合作社、家庭農場、龍頭企業等新型農業經營主體得以深化發展,在帶動農民增產增收等層面具有無可替代的作用。但這些主體以追求利益最大化為目標導向,經濟立法設計和制度構建中應該明確該類主體的產權所有制、經營管理、收益分配等制度,解決其與農民在農地流轉、土地所有及收益分配上的矛盾,以便在發生侵權問題時,能夠有法可依,保護農民權益不受損害[10]。

總之,農民權益保護需要動態發展的視野,制定與應用經濟法過程中必須踐行收放結合的理念。面對農村經濟發展的新形勢,政府部門應及時對農民新型權益加以明確,及時補充相關條文,增加農民發展利益,增強其權利的平等性。而在農民權益保護過程中,為確保共享性與公平公正性,需要對其權益作適當的限制,推動農民權益實現持續與最大化。在實際生活中,農民權益保護的最大促進準則與最小限制準則通常處于一種動態的博弈狀態,法制部門應進行多方面的了解,不能為了少量短期農民權益的保護而損失更多、更長遠的農民權益。

參考文獻:

[1] 張長健.農民經濟權益的內涵、特殊性及其法律保護[J].西華大學學報(哲學社會科學版),2012,31(6):63-68.

[2] 張艷芳.包容性增長理念的經濟法考量——基于農民權益保護的視角[J].改革與戰略,2011,27(11):38-40.

[3] 武心宇,吳? 畏.基于利益機制的農民權益經濟法保護[J].特區經濟,2015(3):92-93.

[4] 周釔君.經濟法基本原則研究綜述[D].南京:南京師范大學,2017.

[5] 李長健,伍文輝.基于農民權益保護的社區發展權理論研究[J].法律科學,2006(6):33-40.

[6] 陳恕瑩.農村消費者的權益保護研究[D].南京:南京農業大學,2010.

[7] 李玲玲,李長健.農村社區發展推動農民權益保護績效評價體系研究——基于PSR模型的分析[J].華中農業大學學報(社會科學版),2013(3):109-117.

[8] 張艷芳.論包容性增長理念下農民權益的經濟法保護[J].重慶工商大學學報(社會科學版),2012,29(1):104-108.

[9] 季志偉.農民金融權益保護視野下農業貸款難問題應對策略[J].農業經濟,2014(9):101-102.

[10] 劉平洋,曾黎君.農村土地流轉過程中農民權益保護問題的探究[J].經濟論壇,2014(10):55-57.