創建“五型”教學模式?優化課堂教學結構

摘 要:根據《義務教育數學課程標準(2011年版)》精神,在數學課堂教學中,針對“綜合與實踐”課程類型特點,精心設計教學過程中的各個環節,優化課堂教學結構,創建“五型”教學模式,幫助學生積累活動經驗,培養學生的實踐能力、創新意識、數學素養,有效提高教學效果。

關鍵詞:教學結構;“五型”教學模式;積累經驗;數學素養

中圖分類號:G623.5 文獻標識碼:A 收稿日期:2019-09-25 文章編號:1674-120X(2020)09-0064-02

小學數學“綜合與實踐”課程在我國教育教學改革過程中應運而生,并且得到不斷重視和逐步推廣。《義務教育數學課程標準(2011年版)》(以下簡稱《課程標準》)把“綜合與實踐”納入小學各學段教材內容,2017年教育部關于《中小學綜合實踐活動課程指導綱要》強調:要充分認識綜合實踐活動課程的重要意義,確保該課程全面開設到位。為使“綜合與實踐”課堂教學得到有效落實、富有實效,福建省福鼎市流美中心小學于2018年開展了“小學數學‘綜合與實踐有效教學研究”的課題研究,并通過了省級立項。我們課題組密切聯系實際調查研究,深入學習《課程標準》及相關文獻知識,根據“綜合與實踐”的教學特點,大膽探索教學教法,不斷優化課堂教學結構,在教學實踐過程中創建了“五型”教學模式,即操作探索型、觀察實踐型、課題研究型、拓展綜合型、調查研究型,取得了良好的教學效果,并形成校本教材。下面,圍繞如何創建“五型”課堂教學模式,談一談具體做法和體會。

一、創建“操作探索型”教學模式

(1)課型特點。圖形制作、試驗操作、實物測量、形象觀察等活動,就是讓學生動手操作、擺放、剪貼、畫圖、丈量以及認真觀察、互動交流等,如“有趣的拼搭”“我們認識的數”“有趣的七巧板”“周長是多少”等 。

(2)基本環節。設疑導入→動手操作→合作探索→作品展示→匯報成果→得出結論。

(3)教學重點。根據教學內容,選好活動場所,準備好教學設備、教學工具以及活動材料等,重點培養學生的動手操作能力、觀察想象能力、形象思維能力、語言概括能力等。

(4)教學指導。教師要提出具體要求,說明操作規范和注意事項,讓學生知道如何操作、如何制作、如何觀察、如何總結。

(5)教學案例。教學在“周長是多少”一課的課前導入環節,教師要求學生先用一根線或一根鐵絲圍出自己所喜歡的圖形,并說一說圍的是什么圖形,周長在哪里?再讓學生用準備好的6個邊長1厘米的正方形拼成不同的圖形,并說說拼成的圖形的周長各是多少厘米;而后出示三個形狀不同,周長相同的圖形讓學生猜一猜、比一比、算一算;接著出示方格紙(每個方格的邊長是1厘米),要求學生在不同的方格紙上分別畫出周長是20厘米的不同的長方形和正方形;然后,出示五角星和人臉的圖案讓學生估一估、量一量周長;最后,讓學生回顧活動過程,“說說你對周長有哪些認識?什么是圖形的周長,如何正確量出圖形的周長”。教師通過實踐活動、成果展示、互相交流、激發思考、得出結論等環節,達到了理想的教學目的。

二、創建“觀察實踐型 ”教學模式

(1)課型特點。出示某一生產、生活場景圖,讓學生認真觀察、對比分析、積極思考、提出問題、解決問題,如“豐收的果園”“小小商店”“測定方向”。

(2)基本環節。出示圖像→設定問題→互動探討→合作解決→數學建模→實踐應用。

(3)教學重點。要求學生認真觀察場景圖像,引導學生發現問題、提出問題,并且通過小組合作、交流等形式,探索解決問題的辦法與途徑,構建解決問題的數學模型,并學會靈活運用。

(4)教學指導。提供場景圖像,引導學生有目的、有順序地觀察,通過觀察、比較、思考,發現問題、尋求辦法、獲得有數學價值的信息,得出規律;引導學生構建數學模型、交流互動、分享成果,應用數學知識來解決實際問題。

(5)教學案例。教學“測定方向”時,出示校園各建筑物位置的場景圖,根據教材圖示提問:圖中的小朋友是怎樣測定方向的?各個方向分別有哪些景物?讓學生明確圖中各個景物之間的位置關系;同時指導學生認識我國古代四大發明之一的指南針及其使用方法與步驟,組織學生開展實地測量活動。在測量過程中由于觀測點不同,學生得到的結果也可能不同。然后組織學生交流、小組展示,觀測結果,并讓學生在小組內說說測定方向的體會和收獲。

三、創建“課題研究型 ”教學模式

(1)課型特點。根據課題要求,開展相應的實驗、觀察、記錄等實踐活動,其內容覆蓋面廣,操作過程須反復驗證、探究,得出的結論規律性強,如“怎樣滾得遠”“蒜葉的生長”“球的反彈”“樹葉中的比”。

(2)基本環節。提出問題→實驗探究→得出結論→運用結論→回顧反思。

(3)教學重點。精心設計課題研究模式,綜合運用數學知識,有針對性地提出問題并深入研究討論,尋找正確結論,并進行反思。

(4)教學指導。引導學生充分利用應有的教學資源、信息,結合班級的實際情況,進行課題項目研究、實驗活動,從而得出結論。

(5)教學案例。以“球的反彈高度”課程教學為例,先創設球(籃球、足球、皮球)從高處落地后的情境,讓學生觀察后提出不同的問題。比如:正常情況,球落下后會反彈嗎?反彈多少次?反彈的高度大約是下落高度的幾分之幾?不同大小的皮球反彈的情況是否相同?根據學生的不同回答,選擇兩個問題進行實驗,即“相同大小的球的反彈高度與下落高度是否相同?不同大小的球的反彈情況是否相同?”。然后,學生圍繞這兩個問題進行分組實驗。通過反復實驗活動,學生收集數據,比較觀察,發現規律,積累經驗。

四、創建“拓展綜合型”教學模式

(1)課型特點。利用學生所學數學知識,聯系現實生活、拓展學生的思維空間,使數學知識與學生的現實生活聯系得更加緊密,應用更加廣泛,如“運動與身體變化”“數字與信息”“多邊形的內角和”“大樹有多高”。

(2)基本環節。提出問題→展開研究→拓寬路徑→合作解決→數學建模→展示提升→體會總結。

(3)教學重點。創設問題情境,讓學生研究探討,尋找解決路徑,進行數學建模,訓練學生思維能力,提高學生數學素養。

(4)教學指導。引導學生從數學學科的縱深角度想問題,拓寬學生思維空間,提高學生的綜合實踐能力。

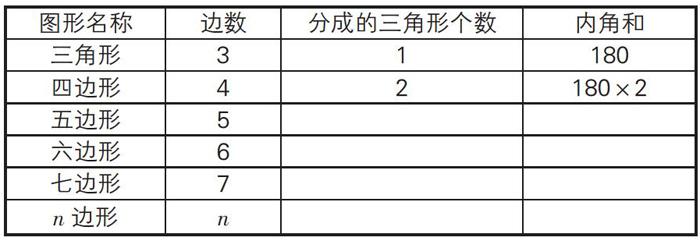

(5)教學案例。如教學“多邊形的內角和”時,根據學生已學過的三角形內角和規律,讓學生猜一猜四邊形的內角和是多少?學生可能量出四邊形的四個角的度數再求和,也可能把四邊形分成兩個三角形得出內角和。教師肯定后指出:把四邊形轉化成兩個三角形求內角和更簡潔合理,然后告訴學生五邊形、六邊形、七邊形、八邊形以及n邊形內角和怎么求,引導學生進一步探討其中的奧秘。之后,讓學生把三角形、四邊形、五邊形、六邊形、n邊形的相關數據填入表格中。

學生通過觀察、討論、深度思考,發現多邊形的邊數與三角形個數有數量關系:多邊形分成三角形的個數比邊數少2,多邊形內角和=(多邊形的邊數-2)×180°;然后,用分割法進行驗證。這樣通過想、猜、說、量、分、試、辨、比、算等一系列教學活動,能讓學生獲得經驗,加深對新知識的理解,從而培養學生自主學習、合作探究的能力。

五、創建“調查研究型”教學模式

(1)課型特點。提出問題,學生帶著問題調查或收集信息,然后分類、整理、分析匯總,積累學習經驗的同時滲透了統計思想,如“了解你的好朋友”“上學時間”“校園綠地面積”“班級聯歡會”。

(2)基本環節。提出問題→實際調查→收集數據→匯總分析→回顧反思。

(3)教學重點。創設問題情境,組織學生選好內容進行實際調查,對收集到的信息進行分類、整理、統計、匯總,并填表,能用所學的知識解決實際問題,培養學生收集信息、應用信息和解決問題的能力。

(4)教學指導。引導學生學會運用實際調查、統計研究等方法,學會運用統計知識,發展學生的數學素養。

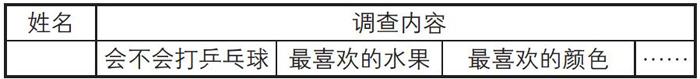

(5)教學案例。比如:教學“了解你的好朋友”一課時,教師可以創設導課情境。比如,播放《找朋友》兒歌后,教師說:“知道這首歌嗎?你有好朋友嗎?哪些同學是你的好朋友?你知道他們的哪些情況?為了更好地了解這些問題,這節課我們一起學習與好朋友有關的知識。”(揭示課題)探究環節引導學生實際調查,先想一想:調查誰?調查什么?怎么調查?要注意什么?接著分組交流:調查對象(姓名)、調查內容(最喜歡的項目)、調查方法、調查注意點。然后引導學生收集數據。出示課件后,要求學生:選幾項感興趣的內容,向你的好朋友一一了解,并把結果記錄下來。

表后面留白省略部分,讓學生自己確定統計好朋友的其他方面。接著讓學生根據收集的信息進行分類整理。比如:①按會不會打乒乓球進行分類;②按最喜歡的水果分類。最后讓學生反思:在這次了解好朋友的活動過程中,你一共調查了多少人?在調查過程中,你對自己的好朋友有了哪些新的認識?還想到了什么?以上的活動,讓學生知道了收集、分類、整理與日常生活的緊密聯系,也培養了學生數據分析統計觀念和數學應用意識。

參考文獻:

[1]徐 彬.數學課堂,在體驗中走進孩子心里——小學低年級“綜合與實踐”課堂教學的探討[J].數學學習與研究,2017(3):89.

[2]鄭 莉.內容·目標·策略——小學數學綜合與實踐課堂教學的課例研究[J].浙江教育科學,2016(6):55-58.

課題項目:福建省教育科學規劃科研基地專項課題+小學數學“綜合與實踐”有效教學的實踐研究(Fjjgzx18-51)。

作者簡介:王莊姬(1963—),女,福建省福鼎市流美中心小學教研室主任,高級教師,本科,研究方向:小學數學。