基于地域文化的鳥蟲書設計應用

黃曉琪 溫慶武

摘要:楚文化是華夏文化中不可或缺的一部分,鳥蟲書是楚文化中獨樹一幟的銘文字體。通過烏蟲書的視覺性設計,加深人們對烏蟲書的地域性情感,弘揚楚文化的民族性精神。文章從鳥蟲書的衍生與發展、藝術特色及視覺特征等多方面分析,從而進行規律性重構、視覺性延伸及地域性呈現等設計實踐。將鳥蟲書帶入視覺設計中,彰顯其獨有的地域性文化特征與視覺魅力。基于地域文化的烏蟲書設計應用,能夠以設計的方式傳播鳥蟲書的地域性特色及楚文化的精神內核。

關鍵詞:楚文化 鳥蟲書 地域性 視覺 設計

中圖分類號:J52

文獻標識碼:A

文章編號:1003-0069 (2020) 03-0143-03

引言

如今,設計越來越注重文化的地域性。出現于春秋戰國時期長江流域的烏蟲書,承載著楚人浪漫的想象力及詭秘的宇宙觀,具有明顯地域性特色。以其獨有的視覺特征,為現代設計注入地域性活力。

一、鳥蟲書的誕生與發展

鳥蟲書是在篆書之上演化而來的花體銘文,以鳥蟲紋樣獨具特色,主要的載體為青銅器。學者容庚曾對鳥蟲書的產生時間進行了界定,曹錦炎也指出鳥蟲書的出現“最早的應屬楚王子午鼎,最晚的為越王不光劍,流行時間已接近二百年”[1]。按照兩位學者的判斷,鳥蟲書最早的青銅載體為楚國的“王子午鼎”,也就是說鳥蟲書誕生于春秋中晚期。春秋之際,社會動蕩,各諸侯國的政治、經濟及文化都發生劇變。隨著政治經濟的發展,新的文化環境及審美意識的出現,為鳥蟲書的誕生提供了的可能性。

而后鳥蟲書蓬勃發展,包括空間的擴展和紋樣的演變。空間的擴展指的是,其盛行的地域范圍從楚國逐漸擴展到其附屬國,如越國、曾國等。楚國國力的不斷增強,為鳥蟲書的時空發展提供了物質基礎,也為鳥蟲書提供了多邊交流的環境。紋樣的演變指的是,其紋樣越來越多樣化,漸漸由側身獨眼的形式,發展為雙烏背對、雙鳥相向及飛舞狀。鳥蟲書的紋樣變化主要源于楚國對于青銅器的要求進一步提升,對待先進事物,楚人是不抱有偏見的,趨之唯恐不及,求之唯恐不獲[2]。楚國工匠喜好標新立異,獨創的“失蠟法”極大地提升了鳥蟲書的青銅載體的精細程度,極大地豐富了鳥蟲書疏密有致的空間布局,極大地升華了鳥蟲書紋樣的視覺張力。

二、鳥蟲書的藝術特色

鳥蟲書的藝術特色可以分為楚地崇鳥、楚巫詭長、楚舞連蜷及楚尚細腰四個部分。不同地理條件造成美術的區域性差別[3],藝術的誕生與其地域的特性有著密不可分的關聯。楚民族來源于黃河流域古老的祝融集團[4],因此楚文化發源于黃河流域。祝融被稱為“火神”,楚人認為其是鳳烏的化身,以鳥相崇。而后楚人遷徙至長江流域,安穩的生活為鳥蟲書和楚文化的發展提供了保障,獨樹一格的楚文化滋養著鳥蟲書的發展壯大。雖經過漫長的地域遷徙,但楚人對鳳烏的執著卻從未改變。在鳥蟲書這種特殊的青銅銘文上,楚人運用鳥作為裝飾圖案也就變得合乎情理。

楚地巫風盛行,楚人認為人神相隔,玄鳥似乎成為與天傳達信息的有效途徑。鳥蟲書以玄烏為切入點,融合抽象與具象,強調萬物皆有靈。鳥蟲書的載體多為青銅禮器,禮器是祭祀器皿,鳥蟲書的紋樣設計也注重強調與天地的交流。縱長是鳥蟲書的獨到魅力,也是貫通兩個世界的媒介。楚巫是楚文化長河中詭怪的一束,楚文化與鳥蟲書交匯于“巫”。豐富的手法延續了鳥蟲書修長的形式,賦予了鳥蟲書奇異的生命力。

楚國舞蹈時仰時俯,舞姿曼妙,衣袂飄飄。烏蟲書較篆書而言,比例偏長,似楚國舞者以長袖加飾,為其線條營造飄渺的延申感。楚辭《九歌,云中君》也言,“靈連蜷兮既留,爛昭昭兮未央”。楚國舞蹈以“長袖”、“體彎”為特色,鳥蟲書中鳥紋樣的爪、尾等部位的蜷曲與其相映成輝。流水般的韻律感成就了鳥蟲書連蜷修長的形態,也展現了楚文化的自由浪漫的氣息。

古代文化的傳播,大多與帝王的推動有關,帝王的喜好有時甚至影響一個地區、民族及國家的審美取向。由于楚靈王喜愛“小頸細腰”的風格,楚國工匠在青銅器的器型設計多也采用收腰處理。這種審美意識不僅影響了青銅器的造型,同時也影響了鳥蟲書的樣式。鳥蟲書中對稱筆畫常作收腰處理,以契合當時的審美風尚。烏蟲書成為楚文化的符號,楚文化借由鳥蟲書拓展。

三、鳥蟲書的視覺特征

(一)紋飾多元。經學者研究發現,鳥蟲書的形式中可分為“烏書”與“蟲書”,有鳥頭的為鳥書,無鳥頭的便是蟲書[5]。此處,作者以鳥紋樣的研究為主體,將鳥蟲書中的樣式分為“抽象型烏紋樣”和“具象型鳥紋樣”。具象型紋樣基本為側面狀整烏形式呈現,以寫實手法表現單鳥的骨架結構。其尾部為一條直線或曲線,爪部為一長一短兩條曲線組成,嘴部為前端尖角處略帶弧度。抽象型鳥紋樣可分為整體和局部抽象。整體抽象時,簡化鳥的結構,概括其基本骨干。局部抽象時,根據其銜接的筆畫和位置分布,或多或少地簡化頭部或爪部等部位,并巧妙融入鳥的軀干或尾翼部分。

春秋中晚期,抽象型鳥紋樣開創了鳥蟲書的時代。目前發掘最早的鳥蟲書器物是《王子午鼎銘》,通篇共86字銘文[6]。其中烏紋樣以抽象型鳥紋樣為主,靈巧生動。春秋晚期,具象型鳥紋樣開始大量出現,兩種情況并存也時常出現。而后,具象型鳥紋樣逐漸占主導地位。戰國早期,具象型鳥紋樣不再局限于單一的側面單眼鳥紋樣,雙鳥背對或相向的烏紋樣和飛舞狀烏紋樣都開始出現。直至戰國晚期,鳥紋樣發展為抽象型主導。但此時烏紋樣是在之前精巧的具象型基礎上再度發展,如圖1。烏紋樣的變遷,也就表明楚人審美意識是由簡到繁再到簡的轉變,但在此過程中鳥紋樣的整體上仍然保留楚國字體纖細柔美的特點。

(二)比例修長。烏蟲書,以動物雛形組成筆畫,似書似畫,繞有情趣,最觀古人在書體上之用心多端[7]。楚系字體以縱長著稱,而鳥蟲書的字體在這一特征上更為顯著。如《王子午鼎銘》中偏長字體不僅不同于北方的方形字體,而且不同于楚金文中的正體,它縱橫比例一般都在2.9:1,有的達到3.2:1,個別字甚至達到了5:1,如“孝”、“考”等字[8]。鳥蟲書通過多層彎曲的線段達到延長比例的作用,同時也營造出生動韻律感。眾所周知,楚人尚武,所以鳥蟲書出土的載體中兵器數量最多。兵器由于器形的空間有限,形成的鳥蟲書最為細長。如《楚王孫漁矛銘》中“王”字的比例幾乎達到6:1,上半部“王”字完整呈現,下半部具象型的鳥紋樣出現,側身而立。當抽象型烏紋樣出現時,如《王子臣俎銘》中“王”字的比例也達到了5:1左右,整體顯現“王”字,左右點綴裝飾。比例的講究和樣式的細分都體現出楚人對青銅器的喜愛,如圖2。

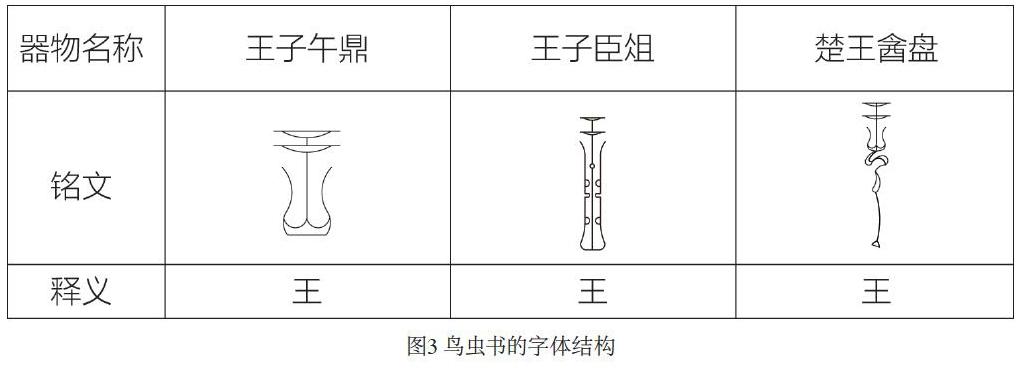

(三)間架對稱。鳥蟲書講究間架及紋樣對稱,強調中軸線,注重整體效果。隨著時代的發展和青銅鑄造工藝的精進,器皿上鳥蟲書逐漸精細。如《王子午鼎銘》,左右筆畫對稱,下半部有收腰處理。《王子臣俎銘》,左右筆畫同時呈向上生長的趨勢,中部彎曲為向上的動勢提供緩沖的間隙,也為觀者留下想象的空間。《楚王畬盤銘》,側面抽象烏紋樣,位于“王”字的下半部。撇捺—左一右,相互呼應,收筆似鳥尾,向右微曲。烏蟲書在強調對稱的同時,也常融入了夸張的紋樣形式。雖然喜愛添增紋飾,卻并沒有因此打破字體間架的對稱美,營造出自然舒展的意境,兼具裝飾性與寫意性,如圖3。

(四)風格迥異。楚人充沛的想象力讓他們不滿足于對現實的摹寫,追求對自然的符號。鳥蟲書根植于楚文化的土壤,吸收楚文化的詭怪風格。從視覺效果而言,烏蟲書給人_種怪誕神秘的感受,如《王子午鼎銘》,銘文通篇由抽象型的烏紋樣組成。銘文排列行細縱粗,間隔緊密,這樣的排列給人以莊重肅穆的敬畏之感。而撇捺似烏尾,蜷曲延申,栩栩如生地傳達楚人與天溝通的意味。二者風格明顯不同,卻又和諧共處于同一畫面中。楚國字體本就與同期他國的字體風格迥異。如齊文字的裝飾性有著自己鮮明的特色,線條剛健無比,橫畫的兩端與豎畫的起筆處往往如斷金切玉般齊整斬潔,豎畫往往以出鋒收筆,狀如鋼針,方折多于圓轉,表現出剛健峻拔的個性風格,與楚文字的婀娜奇詭形成非常鮮明的對比[9]。而烏蟲書作為一種青銅銘文,靈活多變、蜿蜒富麗、纖長怪誕,其風格在書法史上更是別具一格。

四、鳥蟲書的設計應用

(一)鳥蟲書的規律性重構。字體的規律性,指的是字體的基本構架法則。在基礎的比例內,筆畫遵循特定的變化規律,而構成形意兼備的字體。字體的規律性重構,指的是重新構造字體規律及其表達形式。在明晰規律的基礎上,通過視覺化的方式展現字體的法則。鳥蟲書,作為中國最早的裝飾銘文之一,在傳統隸書的基礎上添加獨特的楚式風格,培育出獨出心裁的視覺特征,也形成別具一格的構造法則。通過對烏蟲書的觀察、比較及分析,歸納鳥蟲書的間架筆畫,研究烏蟲書的基本構字法則,重塑鳥蟲書的筆畫規律。

作者以點法、橫法、豎法、撇法、提法、捺法、厥法(短撇)和鉤法等八個維度出發,將其每個部分的視覺規律研究清晰,從而進行烏蟲書筆畫的視覺提取,再將其進行視覺再現。鳥蟲書的“點法”不同于傳統書法的側點,它是由圓形或圓弧段構成,因而將其概括為規則化的整圓。“橫法”與“豎法”保留傳統篆書橫平豎直、粗細均勻的特點,因而將其概括為起筆收筆均為圓弧狀的直線段。“撇法”與“提法”,“捺法”與“厥法”,左右對稱,上卷下直。“撇法”與“提法”上半部呈漩渦狀,下半部以直線段收尾,上下形成曲直對比,饒有趣味。“捺法”與“厥法”,上半部仍保持靈巧的弧度,下半部分別向左右延展。“鉤法”呈多層蜷曲,似鳥尾狀,靈感來源于抽象型鳥紋樣的尾部。一方面可以加強鳥蟲書的橫縱比例,另一方面使鳥蟲書更加生動形象。因而將“鉤法”概括為半圓與直線段的結合,三段式左右卷曲。鳥蟲書的字體筆畫重構圖(圖4),是在上述八個維度的基礎上,加入典型的具象型烏紋樣,即左右相背的頭部鳥紋樣。重新組合鳥蟲書的筆畫形式,形成一個全新的字體樣式,代表烏蟲書的規律性法則。圖中,將新的字體樣式居中放置,局部以紅色整圓點綴,四方分別標記八個維度的筆畫特征。由內向外的顏色漸變,強調鳥蟲書八個筆畫的特性。

鳥蟲書的規律性重構,是在保留鳥蟲書形式美和楚風特色的基礎上,創新鳥蟲書的規律性表達方式。從意識領域,有助于更好地了解鳥蟲書及其構造法則。從視覺領域,有助于更好地分辨鳥蟲書與其他字體之間的差異。從文化領域,有助于更好地傳達鳥蟲書的文化內涵和地域特色。

(二)鳥蟲書的視覺性延伸。字體的視覺性,指的是人們的視覺感官對于字體視覺特質的反映,即字體的紋樣、比例、間架、風格等方面。字體的視覺性延伸,指的是通過提取字體的視覺性特征,詮釋其視覺性的表現力,尋找更多更新的視覺表現方式。烏蟲書的視覺性,應包括前面梳理過的紋飾多元、比例修長、間架對稱、風格迥異這四大特征。由于青銅器的鑄造工藝繁瑣和篆刻的手工藝復雜,限制鳥蟲書的進一步發展。使得鳥蟲書沒有脫離傳統的青銅或書卷載體,并長期脫離大眾的視野。通過對烏蟲書視覺特征的把握,結合現代技術和媒介,展現鳥蟲書的視覺魅力。

從鳥蟲書特殊的視覺性展現方式出發,在電子設備上描摹鳥蟲書的構架結構,研究和分析其獨特的視覺表現形式。鳥蟲書,喜愛運用各式鳥紋樣、注重夸張細長的比例、強調轉角處彎曲變化及對稱處收腰處理。對于鳥蟲書的視覺性探究,應在鳥蟲書傳統特征的基礎上,運用點線面的靈活性進行重新構架,同時注重尋求與鳥蟲書靈巧富麗的風格相契合的方法。然后,開展對鳥蟲書的視覺性表現進行多種探究,如烏蟲書中極具楚風的“王”字,如圖5。第一個鳥蟲書“王”字的設計中,注重方圓對比,通過整圓、圓弧線段與直線段,營造“天圓地方”的宇宙惑,形成方圓相接的對比感。彭德先生說到,楚俗尚赤nm。通過紅點的局部點綴,增加畫面的視覺性,強調鳥紋樣的運用。第二個鳥蟲書“王”字的設計中,通過面線結合的方法,在轉角部分運用半圓塊面,突出鳥蟲書夸張蜿蜒的特性。纖細的橫豎線段和豐腴的半圓塊面,在視覺上形成鮮明差異,進而突顯鳥蟲書的頎比例。將具象型鳥紋樣的眼睛處理為半黑半白,黑白呼應加深烏紋樣的靈動感。第三個鳥蟲書“王”字的設計中,沒有進行點面的運用,單以線性重復,重申烏蟲書巧心的輪廓外觀、精美的構造架構。多層線段的疊加,非但沒有打破烏蟲書纖長的比例規律,反而強調其豐富多變的魅力。

鳥蟲書的視覺性延伸,是了解其規律性法則的基礎上,通過點線面的細節變化,探究其視覺潛力。在從意識領域,有助于更快速地在現代社會傳播鳥蟲書。從視覺領域,有助于更深度地發掘其在現代設計中的視覺活力。從文化領域,有助于更好地在全國促進楚文化的傳播。

(三)烏蟲書的地域性呈現。字體的地域性,指的是區域化文化及其內涵的抽象表達。字體的地域性呈現,指的是以設計的手法傳達字體所代表的地域文化特性。前文概括鳥蟲書的藝術特色為楚地崇鳥、楚巫詭長、楚舞連蜷及楚尚細腰。這四點藝術特色與鳥蟲書的地域性呈現息息相關。對于鳥蟲書的地域性呈現還要注重與楚文化、地域性元素的結合,從而進行地域性文化輸出。

皮道堅先生認為,楚文化的中心母題是鳳烏,色彩基調是紅黑[3]。鳳鳥紋樣與楚文化、鳥蟲書的關系十分密切,與楚文化的中心——湖北也與二字有著密不可分的關系。湖北省博物館中承載著湖北重要歷史文化,也收藏著一些刻有鳥蟲書的青銅器皿。以烏蟲書為出發點對湖北省博物館及其重要藏品進行字體設計,具有強烈的可實施性。“湖北省博物館”、“越王勾踐劍”和“曾侯乙墓”(圖6)在1:3的鳥蟲書基本比例下進行重新設計。這三個字體設計兼具具象型和抽象型鳥紋樣,含有雙鳥化和單鳥化鳥紋樣,點部以鏤空的整圓處理。筆畫注重轉角處蜷曲,橫豎線段垂直。“湖北省博物館”六字中“湖”字,偏旁呈流水狀,潺潺流水。“月”部順應偏旁走向,同時與“古”部上下相望。“北”字的左右兩邊,以弧線段遮蔽下方的具象型鳥紋樣。鳥紋樣背對而立,其頭部、爪部及尾部皆為簡潔的圓弧線段,似鳥在樹下成蔭休憩的畫面。“省”字上半部延續烏蟲書的對稱性和彎曲性。“博”字的偏旁下接具象型鳥紋樣,而“館”的偏旁下半部為抽象型烏紋樣的鳥尾蜷曲狀。“湖北省博物館”六字,抽象具象相間,字體意味與楚風趣味兼備。“越王勾踐劍”和“曾侯乙墓”的設計也遵循一致的思路。“越王勾踐劍”五字中“王”字和“劍”字中有具象型鳥紋樣。“越”字、“勾”字和“踐”字,中有抽象型鳥紋樣。“曾侯乙墓”四字中,“侯”字中有具象型烏紋樣,其他字為抽象型鳥紋樣。“湖北省博物館”系列字體設計帶有明晰的鳥蟲書的筆畫規律,又結合特有的視覺形式,形成帶有楚風的全新的字體。

鳥蟲書的地域性呈現,是在規律性法則與視覺性延伸的基礎上,根據字體的造型、字義及地域風格,構成兼具可識別性與風格化為一體的字體樣式。從意識領域,烏蟲書化的“湖北省博物館”系列字體設計可以加深游客對于湖北地域特點的印象,強調與其他地方性博物館的差異。從視覺領域,可以強烈地突出湖北地域楚文化的圖騰象征,從而引發游客對于湖北省博物館的興趣。從文化領域,可以鮮明訴說楚文化的鳳鳥傳說,引領著游客在湖北省博物館中探尋著楚文化的奧秘,從而提升他們的人文素質。

結語

筆者認為鳥蟲書是楚文化獨特的視覺符號,蘊含豐富的地域文化內涵,突顯多元的楚國藝術審美。將鳥蟲書重新帶回大眾的視野,讓更多人知道這種青銅銘文,讓更多人認識其視覺特征,讓更多人了解其背后的地域風采。從而弘揚楚文化,尤其是兼收并蓄、激情浪漫及標新立異的精神內核。

參考文獻

[1]曹錦炎.鳥蟲書通考(增訂版)[M]上海:上海辭書出版社,2014: 61

[2]張正明.楚史[M]北京:中國人民出版社,2010: 17-97

[3]邵學海.藝術與文化的區域性視野[M]武漢:湖北人民出版社,2013:114

[4]皮道堅.楚藝術史[M]武漢:湖北美術出版社,2012: 22-154

[5]林振宇.論新莽六書之鳥蟲書[J]長春工業大學學報(社會科學版),2010(4):110-113

[6]邵學海.王子午鼎的繁縟與鑄客鼎的簡約——論楚國青銅藝術風格的形成與嬗變[J]江漢考古,1995(3):48-63

[7]潘先軍,馬叔駿.論漢字的審美功能[J]漢字文化,1994(4)22-25

[8]王祖龍.楚書法史[M]武漢:湖北美術出版社,2013: 227

[9]張傳旭.楚文字形體演變的現象與規律[D]首都師范大學,2002

[10]彭德楚.藝術研究[M]武漢:湖北人民出版社,1991:8