門診護理人員遭遇非護理因素引發患者不良情緒的原因分析

劉冬蘭,謝曼英

(中山大學附屬第一醫院,廣東 廣州)

0 引言

隨著醫療服務市場化和規范化發展,患者維權意識及自我保護意識不斷增強,對醫院門診服務的期望值也越來越高[1]。門診是醫院醫療工作的最前沿,是接觸患者時間最早、人數最多的診療環節,門診服務質量影響了患者的就醫感受[2-4]。由于當前我國醫療服務的能力和水平與人民群眾的期望之間還是存在著差距,我們的醫療衛生服務也存在一些不盡人意的缺陷等原因,導致目前對醫療服務的投訴仍不可避免[5]。在眾多患者對門診護理人員發泄不良情緒的事件,有相當多的案例與護理因素無關。本研究擬通過對某三級甲等醫院從2016 年1 月到2019 年1 月的96 例個案中,分析非護理因素引發患者對護理人員發泄不良情緒的原因,為提升門診護理人員服務質量提供參考依據,并為患者提供更完善的就醫環境。

1 研究對象及方法

1.1 研究對象

收集2016 年1 月至2019 年1 月3 年間某三級甲等醫院門診就診過程中因非護理因素導致患者對護理人員發泄不良情緒共96 例。

1.2 研究內容

采用文獻回顧及專家咨詢,自行編制門診護理人員遭遇非護理因素引發患者不良情緒的影響因素登記表,登記表由一般資料及患者產生不良情緒的因素兩部分組成。

1.3 統計學方法

對登記表的所有內容進行統一編號,用Excel 軟件建立數據庫,并進行二次較驗,采用SPSS 22.0 對數據進行統計學分析,對1起事件多項原因引發的按多項原因統計。

2 結果

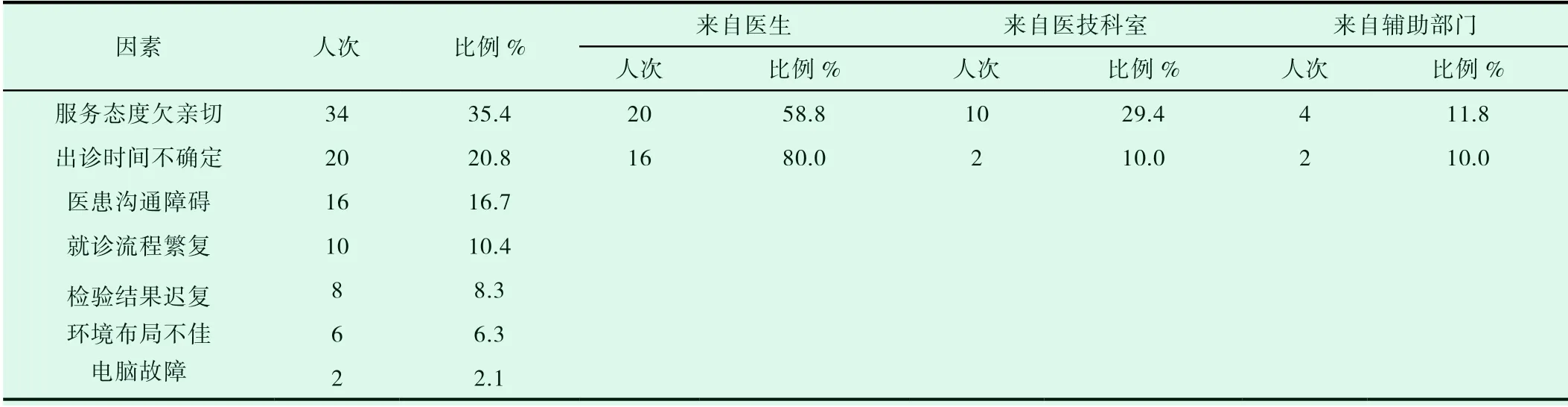

2.1 患者對護理人員發泄不良情緒的非護理因素分析

調查結果顯示,它科個別工作人員的服務態度欠親切是引發患者對護理人員發泄不良情緒的主要原因,占總例數的35.4%,在前3 個原因中,來自醫生的原因有52 例,占74.3%,其次是就診流程繁復占10.4%,檢查結果遲復占8.3%,環境布局不佳占6.3%,由于電腦故障引發的針對護理人員的不良情緒最少,僅為2.1%,具體見表1。

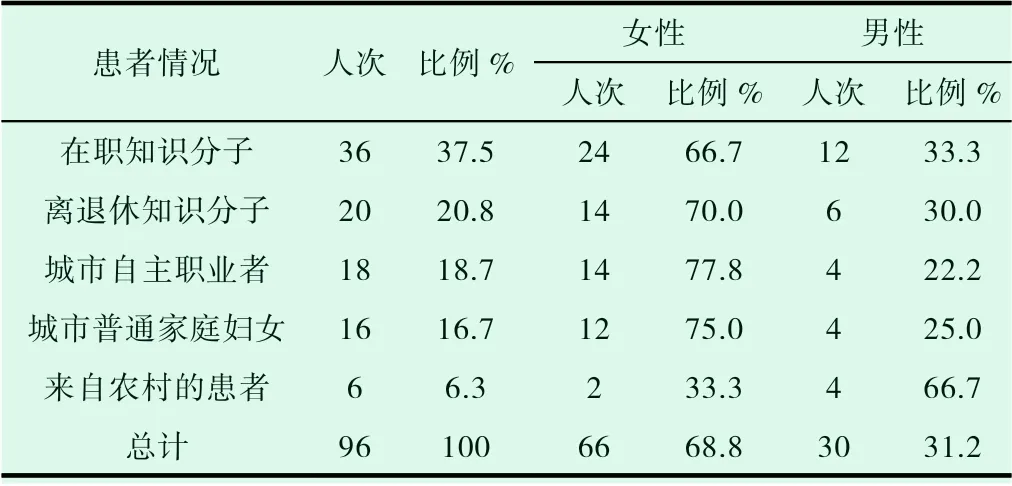

2.2 不同患者人群對護理人員發泄不良情緒的分析

調查結果顯示,在職知識分子針對護理人員產生不良情緒的機率最高,為37.5%;其次為離退休知識分子為20.8%;城市自主職業者占18.7%;城市普通家庭婦女占16.7%;來自農村的最少,只有6.3%。表2 還進一步顯示出知識分子的自我維權意識最強,在職及離退休知識分子的不良情緒產生率高達58.3%,在所有不良情緒產生的人群中,女性高達68.8%,男性僅為31.2%。

表1 患者針對護理人員發泄不良情緒的非護理因素

表2 不同患者人群對護理人員發泄不良情緒的情況

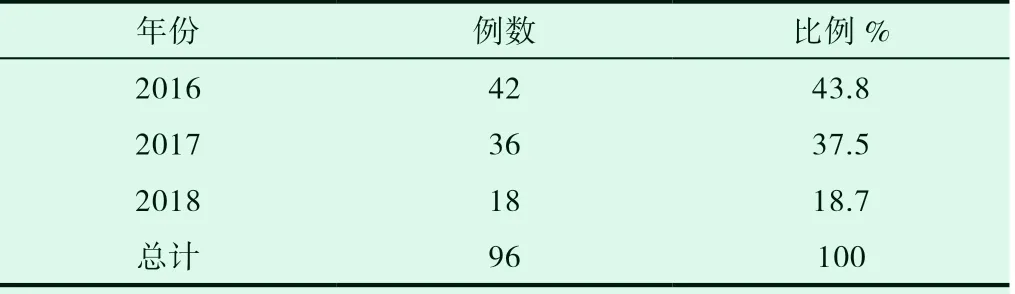

2.3 患者因非護理因素對護理人員發泄不良情緒的案例逐年下降

調查結果顯示,患者由于非護理因素而對護理人員發泄不良情緒的案例逐年下降,2016 年12 月至2011 年12 月共12 例,占總發生數的25%,而2016 年12 月至2017 年12 月下降至3 例僅占總發生數的6.3%,見表3。

表3 患者因非護理因素對護理人員發泄不良情緒事件逐年下降

3 討論

該院2016 年內科日平均門診量約3500 人次,近3 年雖然有所下降,但總體工作量不變。患者對護理人員的不良情緒的發生率逐漸下降,這主要是全體護理人員在遭遇每一次患者的看似無理的責罵中,能及時收集來自患者對醫院管理提出更高要求的各種有效信息,積極反饋患者的訴求,主動參與醫院管理,在患者的投訴中學會總結,定期將工作中存在的問題向相關部門反映,積極為全面提升患者的就醫滿意度行使護理人員的職責。

3.1 存在問題

3.1.1 傳統施醫觀念的困擾

由于部分醫務人員仍然抱著傳統的高高在上的“施醫”觀念[6],服務理念落后,忽略了患者對醫療服務需求的日益增長的需求,面對患者常常表現出不耐煩,語氣搪塞、解釋不清、服務態度欠親切、醫患溝通障礙從而引發患者不良情緒的產生,此時護士最易成為其發泄情緒的對象。

3.1.2 部分醫生對門診工作時間安排不夠重視

投訴包括:出診醫生未按時到診、中途離開門診、因其他工作沖突提前停止門診、出診人員過少或臨時變更出診人員等,出現此類情況主要是部分醫生將門診工作的安排視為總體醫教研工作安排的一個不太重要的環節,當門診工作時間安排與病房、教學、科研工作相沖突時,寧可犧牲門診工作而優先安排其它醫教研工作[7],從而導致病人不良情緒的發生。而此時護士又可能成為患者的出氣筒。

3.1.3 門診設施及設置欠合理

一些大型的綜合性醫院,每天的門診量均超過1 萬人次,10 多年前就診環境的設置已無法滿足日益增長的門診病人的就診需求,門診病人的看病、檢查、治療無法在同一幢大樓完成,增加了病人來回走動的時間,有些檢查更談不上在較短時間內可以完成,有的甚至預約到2 星期之后,一些在區級醫院當天就能拿到的結果,由于大型綜合性感院接收病人的標本量巨大,有些結果往往需3 天以后,加上電腦信息化同樣存在著不可避免的故礙,導致患者檢查結果不能按原定時間發出也是引發患者不良情緒產生的原因之一。

3.1.4 患者對醫院期望值過高

相對于來自農村的就醫患者,知識分子及生活、工作在城市的患者對醫院的服務需求更高,對自身的維權意識更強,加上媒體對醫院的負面報導及醫院服務的局限性,一旦院方在某些方面未能達到其期望值,馬上就可以引發其不良情緒的產生。

3.2 應對策略

3.2.1 端正態度,虛心傾聽

應明確認識到:正是這些“愛發泄不良情緒的”的“刁鉆”的病人,找出了我們工作中的紕漏,而因為我們不是引發患者不良情緒的責任人,我們應站在醫院管理者的立場,虛心傾聽,而傾聽代表著我們的誠意,是站在患者的立場愿意幫助其解決問題的關鍵所在。

3.2.2 關心患者,換位思維

護理人員應站在患者的立場,多些共情,多些人文關懷,首先,對產生不良情緒的患者給予適度的熱情,并對患者的遭遇真誠地表示同情,無論責任在誰,都要以溫和、謙遜的態度對待患者,認真記錄,一方面為了解情況,另外也讓患者感覺到自已的投訴被充分重視,因為每一個人都有被尊重的需要,尤其面對不良情緒的發泄者[8]。對高文化素質的知識分子患者必須做到謙遜有禮,針對引發其不良情緒的事件及時發現我們的問題所在;對于年老的患者,我們要倍加尊敬,多一些細心及體貼;對于來自農村的患者,因他們人生地不熟,在就診方面存在諸多的困難,故我們要做到不厭其煩,并盡可能在不違反原則的前提下,盡最大能力幫助他們,及時解決各種難題,讓他們感受到我們的愛心付出,同時提升護理人員在患者心目中的美好形象。

3.2.3 參與管理,及時反饋

不能有絲毫的“事不關已,高高掛起”的心理,要以主人翁的姿態參與到醫院的全面管理中來,更不能因患者對自已的“無理”而允許“以牙還牙”的情況發生,及時將引發患者不良情緒的每一事件詳細記錄,分門別類,第一時間向相關部門反映,由質量管理科對事件做出整改跟蹤,并監督其進展。

3.2.4 暢通溝通渠道,主動化解矛盾

當發現引發患者不良情緒的原因的對錯容易判斷、且負責處理的部門、科室單一時,可迅速反應,通過加強服務方面的細節管理[9],第一時間聯系相關科室,盡快解決患者的困惑,改善醫院服務質量。

3.2.5 敢于承擔,做一個高智商的協調人

善于運用自身良好的洞察能力、語言溝通能力、協調能力以及專業知識[10],當患者出現非護理因素產生不良情緒時,及早干預,盡快化解,使各種不良事件的苗頭得到盡早遏制,以免釀成大事件。

3.2.6 努力學習,永不懈怠

2009 年,我國醫療衛生體制進入了全新一輪的體制改革,醫療機構逐步與世界接軌。醫院作為醫療機構的主要組成部分,它的發展時刻面臨著各種挑戰和危機[11]。即使是面對患者不良情緒的發泄這樣一個不算大的危機事件,假若護理人員沒有應有的應對技巧,任由其發展,就有可能誘發更激烈的醫患矛盾。正因為醫院的危機事件無法完全避免,每位員工都應該掌握一些危機處理的方法[12],為此,院方不應將患者看似“吹毛求疵”的不良情緒統統當成消極的因素。應該變成促進我們今后工作更上一層樓的有利因素,使之能更有效地促進我們的工作。

3.2.6.1 首先,醫院質量監控部門應經常舉辦各類有針對性的專題講座,如別開生面的門診最“刁鉆”患者情景演練,讓最有經驗的溝通高手(即平時經常受表揚而極少會受到投訴的同事)出來挑戰,讓扮演“刁難者”的一方因為問題得到妥善處理而心悅誠服為勝,通過在輕松的氣氛中,提高大家如何處理突發患者出現不良情緒的解決問題的能力。

3.2.6.2 護理人員應定期接受有關危機管理的培訓,尤其是對新入職的護理人員及實習學生、外來進修護理人員。同時也要通過培訓,讓員工掌握一定的溝通的技巧,如果是危機事件中的當事人,還要知道如何與患者做好溝通工作。

3.2.6.3 護理人員要成為一個有高智商的危機化解者,在日常工作中必須抱著終身學習的態度,對專業精益求精,工作之余更需加強自身人文關懷、人際溝通、禮儀、護理美學等修養,在工作中注重儀表美、語言美、行為美的塑造[13]。

4 小結

4.1 從表面上看,非護理因素,患者卻將不良情緒往無辜的護理人員身上發泄,實在有悖公平與道義,但作為一個有著良好職業道德及專業素養的護理從業人員,在幫助患者解決問題的過程中,應由彼及已,居安思危,分析我們工作中是否可能存在著相似的隱形的危機,以便將有可能今后發生在我們護理人員身上的危機消除于無形之中。

4.2 另外,護理人員遭遇非護理因素引發患者不良情緒時,不應事不關已高高掛起,應以主人翁的精神,積極主動參與醫院全面細節管理,將引發患者不良情緒的每一事件詳細記錄,分門別類,第一時間向相關部門反映反饋,為全面提升患者的就醫滿意度作出護理人員應有的貢獻。