延續護理對原發性肝癌介入治療患者情緒狀態與生活質量的影響

胡芳,羅珊,李雨昕,曾蓉,辜春蓉

(1.西南醫科大學護理學院,四川 瀘州;2.西南醫科大學附屬醫院,四川 瀘州)

0 引言

肝癌是臨床常見的的一種惡性腫瘤,近年來發病率呈上升趨勢,其早期多無特異性臨床癥狀,患者出現納差、乏力、肝區疼痛、腹脹等癥狀時,往往病情進展已至中晚期,失去了手術治療時機,嚴重威脅患者的生命健康[1]。目前,介入治療具有創傷小、療效顯著、恢復快等優勢,常作為中晚期肝癌患者采取的一種治療方法而受到臨床青睞[2]。但惡性腫瘤患者心理波動較大、術后自我護理措施是否得當對生活質量及最終治療結果均存在較大影響,在患者出院后如何給予必要的護理,對于提高患者的生活質量顯得尤其重要[3]。較多學者提出對此類患者可采取延續性護理。延續護理作為醫院到家庭、社區的護理模式,在腫瘤患者、慢性病的康復護理中的成效已得到證實[4]。該護理模式通過信息化工具如微信、電話等,在護士與患者及患者家屬之間有目的地互動交流,使患者出院后仍可得到醫務人員連續、科學規范的醫療護理服務,有效促進患者的身心健康,從而提高患者的生活質量[6-7]。本次研究對原發性肝癌介入治療的患者實施延續護理干預,旨在探討其對患者情緒狀態和生活質量的影響,現報告如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料

選取2018 年11 月至2019 年8 月我院接受介入治療的原發性肝癌患者87 例,依據隨機數字表法隨機分為觀察組和對照組。觀察組44 例,男37 例,女7 例,年齡:23~69 歲,平均年齡(53.48±10.45)歲,文化程度:高中以下17 例,高中以上27 例,彌漫型15 例,巨塊型7 例,結節型22 例,;對照組43 例,男37 例,女6 例,年齡:24~68 歲,平均年齡(55.36±9.89)歲,文化程度:高中以下19 例,高中以上24 例,彌漫型14 例,巨快型8 例,結節型21 例。兩組患者的性別、年齡、文化程度比較差異無統計學意義(P>0.05),具有可比性。

1.2 研究方法

1.2.1 對照組

采用常規護理。①在住院期間及出院時給予常規的指導和健康教育,向患者及家屬講解肝癌有關知識如發病原理、誘發因素及肝癌介入治療后的注意事項及護理方法等相關知識,向患者進行健康指導,如活動、飲食等相關知識的宣教;②給予精神安慰和支持,增強患者戰勝疾病的信心,以積極態度接受治療。③出院后進行常規復診和電話隨訪。

1.2.2 觀察組

在常規護理基礎上施行延續護理。①組建延續護理小組,介入科護士長擔任小組長,小組成員包括1 名介入科醫生,5 名高年資的介入科主管護師,小組成員進行系統學習延續護理的相關內容,統一培訓,并熟練掌握其內涵及意義,共同負責患者出院后的延續護理。②建立延續護理微信交流群,護士長擔任管理員,患者或其家屬于出院前一日可掃描二維碼,加入該交流群。延續護理小組成員開展微信隨訪及時回答患者及家屬問題,了解患者狀況及時傳播健康資訊、教授自護知識等。小組成員共同編寫有關肝癌介入治療的知識,以圖文文章和視頻案例為主,文章主要為有關肝癌治療的健康資訊、肝癌康復患者激勵文章等,視頻案例以肝癌康復患者案例介紹為主,通過案例分析,明確院外正確自護方式。內容確定后由護士長和醫師審核,再由成員在微信平臺上進行發送,發送頻率為出院后的第1 周隔天1 次,第2 周2 次,以后每周1 次,直至3 個月;同時鼓勵病友日常時間在群內交流,分享心得,相互學習。③電話隨訪:按照延續護理計劃中的時間和內容進行電話隨訪,對于在微信群里較少發言的患者更應注意此種方式,電話隨訪時應主動詢問患者體力是否得到恢復、、飲食情況、原有癥狀是否減輕或加重等,并作好記錄。④家庭訪視:按照護理計劃進行兩次家庭訪視,了解患者自我護理的能力、與家屬關系是否融洽,家屬對于治療的態度如何,是否參與社交活動等,每日可耐受的活動量、疼痛的程度和持續時間等,并填寫肝癌患者隨訪記錄單。根據隨訪情況找出患者可能存在或潛在的健康問題并給予相應的指導和教育。

1.3 觀察指標

①采用Zung 編制的焦慮自評量表(SAS)和抑郁自評量表(SDS)進行評估,兩個量表均含有20 個條目,每個條目采用1-4級計分,分數越高表示焦慮、抑郁程度越嚴重。②采用生活質量核心量表EORTC QLQ-30 進行評定,該量表共30 個條目,其中條目29、30 采用1-7 級計分,其余條目均采用1-4 級評分,分數越高生活質量越好。

1.4 統計學處理

采用SPSS 19.0 統計學軟件進行數據分析,計量資料采用(±s) 表示,組間和組內比較采用t 檢驗,以P<0.05 為差異有統計學意義。

2 結果

2.1 兩組患者的負性情緒評分對比

出院前1d 兩組患者SAS 和SDS 評分比較,差異無統計學意義(P<0.05);出院3 個月后,觀察組患者的SAS 和SDS 評分低于對照組,差異有統計學意義(P<0.05),見表1。

表1 兩組患者的負性情緒評分對比

表1 兩組患者的負性情緒評分對比

組 別 n SAS SDS出院前1d 出院后3 個月 出院前1d 出院后3 個月觀察組 44 56.58±9.87 49.67±7.08 57.87±7.97 49.79±6.57對照組 43 57.05±10.02 56.87±6.79 56.08±8.14 57.67±7.69 t 值 1.483 2.327 1.536 2.413 P 值 0.064 0.035 0.068 0.038

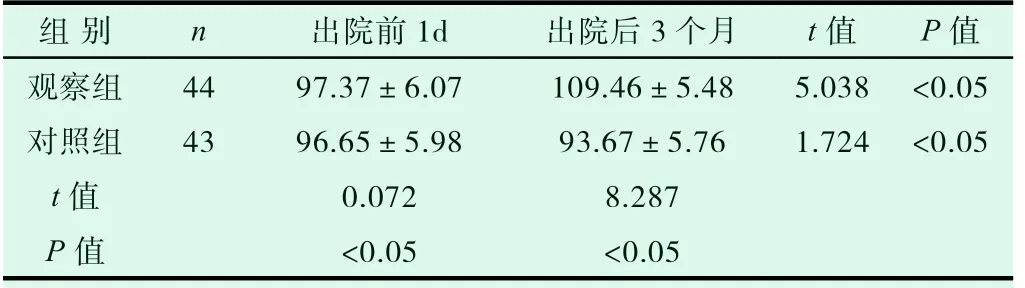

2.2 兩組患者的EORTC QLQ-C30 評分對比

出院前1d 兩組患者EORTCQLQ-C30 評分比較,差異無統計學意義(P<0.05);出院3 個月后,觀察組患者的EORTCQLQ-C30評分高于對照組,差異有統計學意義(P<0.05),見表2。

表2 兩組患者的EORTC QLQ-C30 評分對比

表2 兩組患者的EORTC QLQ-C30 評分對比

組 別 n 出院前1d 出院后3 個月 t 值 P 值觀察組 44 97.37±6.07 109.46±5.48 5.038 <0.05對照組 43 96.65±5.98 93.67±5.76 1.724 <0.05 t 值 0.072 8.287 P 值 <0.05 <0.05

3 討論

3.1 改善患者的負性情緒

肝癌相對于其他腫瘤疾病具有病程較長、惡性程度高,常需要反復復診或治療等特點,加之患者對肝癌的恐懼度與焦慮,對患者的生活質量產生不同程度的負面影響[8],進一步也會影響到患者的生存期、治療效果和生活質量。鑒于此,給予肝癌患者科學有效的護理,協助改善患者的不良情緒、燃起對生活的向往、增強戰勝疾病的信心,同時也增加患者是主觀幸福感義。研究表明,護理干預可以改善患者心理健康水平,提高生活質量[9-10]。延續護理可將護理服務從醫院延伸到家庭、社區的護理模式,確保患者從醫院到家庭得到連續性照護,通過對患者進行延續干預,激發患者對生活的熱情,使其勇敢面對疾病,以樂觀的態度接受治療[11,12]。表1 顯示,兩組患者在住院期間經過常規的護理支持和健康宣教后,出院時兩組患者干預前焦慮和抑郁程度比較差異無統計學意義,P<0.05。出院后3 個月后,觀察組患者SAS 及SDS 評分低于于對照組(P<0.05),表明患者在接受延續護理干預能有效減輕患者的焦慮與抑郁水平,與曾金英,孟曉瑜等[13,14]報道一致。進行延續護理時,有專門的醫護人員針對患者的情況制定相應的護理方案,以及出院后的隨訪,患者對疾病康復的信心進一步提高,對治療護理的依從性得以增強,提高護理效果。

3.2 提高患者的生活質量

延續護理的實施能有效地增強肝癌患者對疾病的認知、信念水平,同時延續護理也被認為是人性化護理服務的體現,使患者在出院后仍可得到專業的相關策略指導,從而促進康復[15],表2 顯示,兩組患者出院時,EORTCQLQ-C30 評分比較,差異無統計學意義(P<0.05),出院后3 個月,觀察組的EORTCQLQ-C30 評分與出院時評分基本一致,而對照組患者EORTCQLQ-C30 評分比出院時有所降低,觀察組患者評分高于對照組(P<0.05)。觀察組患者在出院后,護理人員通過實施延續護理干預,使患者得到連續的肝癌疾病的相關知識、飲食營養、介入治療后的可能發生的并發癥等進行指導解釋,并給予心理疏導,樹立生活的希望,改善生活質量。

綜上所述,對原發性肝癌介入治療后的患者實施延續護理模式,減輕患者的負性情緒,可改善患者出院后的生存狀態,進而提高患者的生活質量,值得臨床關注和推廣應用。