最后的燕京大學醫預科生

宋春丹

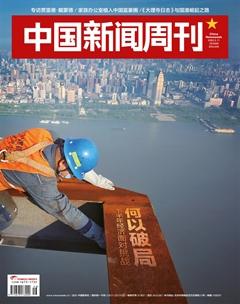

1948級燕京大學生物系醫學預科專業學生在燕園內合影。圖/受訪者提供

在燕京大學讀書時,全如瑊經常思考“因真理得自由以服務”這9字校訓的含義。

當時他從字面理解,認為這就是“掌握知識以服務社會”之意,但還是感覺理解不透“自由”的含義。有人用“由必然王國向自由王國飛躍”來解釋,認為自由即不受無知的束縛,但他覺得不完全是。

全如瑊是燕京大學生物系醫學預科生。1948年,這個專業共錄取了72名新生。這是天之驕子中的驕子,面前是一條通向“黃金職業”的最精英之路。然而,時代的暴風驟雨來了。

直到因“反革命集團成員”服刑20年、其間在新疆戈壁灘勞改10年,尤其還有半年是被銬住手腳單獨關在一個抬不起頭、伸不直腿、四周都是冰碴的地坑中,在無盡的黑暗中經歷了幾乎超越常人耐受極限的磨難和痛苦之后,全如瑊對“得自由”才有了新的理解。

他認為,與基督教義有聯系的“得自由”原意是“免于淪為罪的奴仆”,這是取其道德含義,可以闡釋為聽從良知、遠離罪惡。他覺得,即便人生能重來一次,得自由之途也舍此無他。

匯聚燕園

全如瑊是在燕園長大的。他的父親全希賢是燕大初創時期的庶務主任,他家就住在燕大對面的軍機處。

1928年1月的一天早晨,全如瑊的母親在路邊等車去醫院,坐著小汽車上班的司徒雷登恰好經過,親自把她送到協和醫院。全如瑊就在那天降生。他是八旗子弟,家譜上的名字為愛新覺羅·溥瑊,和末代皇帝溥儀同輩。

從美國基督教公理會創建的育英學校畢業時,全如瑊本沒想考教會學校,但一位請他替考英語的同學給他報了燕京大學新聞系,幾個燕大畢業的姐姐也一再勸說,他就去參加了考試。

這是面向全國中學畢業生的公開考試,考試科目包括國文、英文、數學、智力測驗。英語考試要求遠高于其他大學,1948年的英語考題只有一題:把陶淵明的《桃花源記》譯成英語,并且不提供中文原文。

全如瑊被錄取了,經不住幾個燕大畢業的姐姐一再勸說,就去燕大新聞系報了到。讀了幾天興致缺缺,一番周折后轉到了名氣很大的生物系醫學預科。

全如瑊的同班同學朱元玨從天津天主教學校圣功女中畢業后,報考了燕大生物系醫學預科、輔仁大學生物系、北大醫學院。

朱元玨同時被三所學校錄取。輔仁大學是天主教學校,北大學生運動太頻繁,而且哥哥也在燕大讀書,她因此選擇了燕大。

袁玫的父親袁敦禮曾任北師大校長,是中國現代體育奠基人之一,重視體育鍛煉,提倡預防醫學理念。受父親影響,袁玫從小就喜歡體育活動,在師大女附中讀高中時,就立志做一名醫生。

她記得,一上午時間考完自然常識、地理歷史、物理化學,試題包羅萬象,考察思考能力,題目多到做不完。

與全如瑊和朱元玨參加的考試不同,袁玫參加的是保送生考試。

20世紀20年代初,燕京大學承認的具有保送資格的中學共有29所,多為具有較高辦學水平的教會中學。20年代末以后,一些教學質量高的非教會中學也獲得了承認,數量增加到38所。其應屆畢業生在高中3年內各科平均成績在85分以上、品德端正的才具有保送資格。

“特別生物系”

1910年,美國醫學教育鼻祖弗萊克斯納的一份報告開啟了美國醫學教育改革的風潮。他在報告中開創性地提出了“醫預科”概念,指出一所杰出的醫學院應該與綜合性大學結合,學生在入學前至少要有兩年的大學基礎。

1915年,美國洛克菲勒基金會設立的“中華醫學基金會”購買了由五個英美教會團體創辦的近代中國第一個聯合教會醫學校——協和醫學堂,在此基礎上籌建起了北京協和醫學院及其附屬醫院。由于當時中國各綜合大學的水平尚不足,協和決定自辦預科,學制由美國的四年縮減為三年。協和在自辦預科期間培養了205名學生,有100人被協和錄取。

自1917年起,中華醫學基金會每年資助中國13所綜合性大學,使其達到培養醫預生的水平,包括上海圣約翰大學、金陵學院、南京大學、湘雅醫學院、國立東南大學、清華大學、南開大學、燕京大學等高校。8年后,協和開始停止自辦醫預科,改從這些學校招生。

1925年秋季,協和醫學院與燕京大學簽訂《協和醫學校、燕京大學關于醫預科及看護預科之協定》,兩校正式開始合作,所有協和醫預科學生轉入燕大。協和醫預科的大部分教學設備都送給了燕大,一部分教師陸續調往燕大任教,如美國醫學家愛麗絲·波琳轉任燕大生物系主任。

燕大與協和合作后,中華醫學基金會將原本給協和醫預科的經費投入燕大。1936年至1937年,這筆資助占燕大總資金的11%,達到該年度學校預算的21%,直接促進燕大自然與人文學科迅速崛起,吸引了更多優秀考生報考醫預科。

燕大預科學制三年,最早設于生物系下,沒有正式名稱,燕大檔案將醫預學生記錄為“Yenching Students in the Peking Union Medical College”。1930年前后,教育部仍不同意為醫預科設單獨專業,所以燕大只設課程不另設系,30年代后期才有“醫預科”之說。由于設在生物系下,又不同于普通生物專業,到三四十年代以后一般被稱為“特別生物系”。

入讀協和本科要參加協和舉辦的全國醫預生統一招考,但燕大醫預生如果三年里各門功課合格,又有系主任的推薦信,可免試進協和。燕大醫預生逐步占到協和每年招生總數的三分之二,且成績突出。

1941年12月,太平洋戰爭爆發,燕大被日軍解散占領(后在成都復校),醫預科也因此停辦。1945年秋,抗戰勝利,燕大在北平復校,醫預科恢復辦學。

1946年,劉力生從重慶南開中學畢業,她聽從協和畢業的父親建議,報考了燕大醫預科和上海圣約翰大學醫預科,被兩所學校同時錄取,選擇了燕大醫預科。

1947年5月,在中國共產黨的領導下,國統區學生開展了“反饑餓、反內戰、反迫害”運動。學生運動中,醫預科學生由于課業格外繁重,最為保守。劉力生和同學去上課時,碰到過進步學生攔路號召罷課,有時只能走到半路就返回宿舍。

這年夏天,劉力生回南京過暑假。家人擔心北平局勢動蕩,讓她退學重考上海圣約翰大學醫預科。她考取后,不習慣一些南方老師英文授課的口音和方式,成績下滑,非常懊惱,遂致信燕大生物系主任波琳,請求重回燕大,獲得準許。1948年,她結束在上海的短暫一學期,重返燕大。

燕京殿堂

燕京大學有四個學院,分別為理學院、工學院、文學院和只招研究生的宗教學院。學校里有眾多學術組織,其中最有名的就是燕京-哈佛學社。在新生們眼里,這是一個開闊、自由、平等的學術殿堂。

按照與協和簽訂的協議內容,燕大給醫預科開設了生物、數學、化學、物理、中文、英文等專業必修課,植物學、生物標本制作、組織學、動物生理學、細菌學、寄生蟲學、昆蟲學、有機分析、電磁學等選修課。除國文外,其他課程都是英文教學。

醫預科教師中約40%是外國人,多來自歐美和日本。理科基礎課程均由名師講授,很多來自協和,如波琳、韋爾巽、竇維廉等,也有胡經甫、李汝祺等燕大老教師。

系主任波琳教生物課,每次上課前五分鐘會測驗上節課內容,考試題目靈活發散。她會把供解剖的小狗尸體抱在懷里,要求學生尊重地對待實驗動物。她還親自批閱學生的實驗繪圖和報告,如果發現有學生篡改實驗記錄,就會給予處罰。醫預科中途因成績轉系的學生,大多是因為波琳的課沒及格。

波琳要求學生每月看完一本厚厚的英文小說,然后去她家進行一次personal talk,喝茶吃點心,問是哪里人,家里做什么,為什么要來燕大學醫學等等。

講授無脊椎動物學的胡經甫是中國昆蟲學奠基人之一。他強調自學,要求學生課前預習,課上再全覆蓋式地密集提問。學生們稱他是“蘇格拉底教學法”,對他的課又愛又怕。

無脊椎動物學需要記憶的知識點十分龐雜,但胡經甫不準學生記筆記,要求集中精力聽課。他英文發音清晰端正,慢條斯里。他喜歡喝酒,上課時經常處于微醺狀態,有時整節課講下來,只有一兩句與書本相關的。他擅長繪畫,尤其是昆蟲,大手一揮就在黑板上畫出一只昆蟲翅膀。

化學老師上課一只手在黑板疾書,寫完另一只手馬上擦掉,邊擦邊對學生講:“誰要是盯著窗外的姑娘看,就看不見我寫什么了。”

燕大規定醫預生至少選修一門人文科學課程,如燕大教務長洪業的歷史課、鄧之誠的斷代史課、鄭振鐸的文學史課、陸志韋的心理學課、夏仁德的心理衛生課等名家課程。后來又規定醫預科學生必須選修一門社會科學課程,其中社會學很受歡迎。

劉力生選修了心理衛生課。授課老師夏仁德1930年起從美國普林斯頓大學來燕大任教,喜歡穿一身中國長衫,對學生總是持保護態度。劉力生至今記得他在課上說:“要懂得接受他人的饋贈,接受饋贈就是對他人的尊重,是在與他人建立互相信任的關系。”

醫預科實行嚴格的淘汰制度。系主任波琳掌握著每年的淘汰權,學生進入協和還要有她的推薦信。被淘汰者多轉入兄弟院校繼續學醫,部分轉入本校其他院系學習。剛進校的72人,到了第一學年末已淘汰了一半。

在新生們眼里,這是一個開闊、自由、平等的學術殿堂。按照與協和簽訂的協議內容,燕大給醫預科開設了生物、數學、化學、物理、中文、英文等專業必修課,植物學、生物標本制作、組織學、動物生理學、細菌學、寄生蟲學、昆蟲學、有機分析、電磁學等選修課。除國文外,其他課程都是英文教學。醫預科教師中約40%是外國人,多來自歐美和日本。

政治教育

1948年下半年,內戰的炮聲逐漸接近北平,燕大課堂上有時都能聽到京西的炮聲。

12月初,國共開始談判、南北分治的傳聞甚囂塵上。解放軍即將包圍北平,平靜的燕大進入半停課狀態。學生們紛紛回家,燕大800多名學生只有100多人留校。

由于清華大學、燕京大學兩校是近鄰,所以聯合活動很多。12月12日晚,燕京、清華兩校交響樂隊在燕京禮堂聯合演出《未完成交響樂》。

全如瑊報名參加了燕大等校地下黨支部組織的學生帶路隊,準備帶解放軍進城。帶路隊的10名學生到駐扎在頤和園的解放軍部隊住了3天,過了春節,沒想到北平和平解放了。

戰爭時期,現金上午交付,下午可能就會貶值,因此燕大一學期的學費是一袋50斤的面粉。南方解放前,交通中斷,袁玫等很多學生失去經濟來源。學校宣布,無力支付學費的學生,由校方提供獎學金,食宿學費統統免收。

擔任燕大團總支宣傳干事的袁玫是醫預科少數對共產黨早有了解的學生之一。她中學就讀的師大女附中,地下黨比較活躍,她還在讀中學時就參加過“反饑餓、反內戰、反迫害”活動。進入燕大后,她參加了理學院讀書會。這實際上是一個中共地下黨組織的團契,課余時間同學們一起閱讀《新民主主義論》等毛澤東著作。1949年9月,袁玫在燕大入黨。

解放后,燕大學生開始接受政治教育,學習馬列主義世界觀。政治課上,同學間議論紛紛,就“抗戰誰是主導”等問題看法不一。

過去從不過問政治的朱元玨開始漸漸有了政治觀念。在大禮堂上新開設的政治課時,她第一次知道了“人是由猴子變的,猴子通過勞動才變成了人”。在教會中學讀書時,她接受的教育是“人是上帝創造的”。她還知道了“三座大山”,和班上大多數同學一樣不再回家,與父母劃清界線,要拋棄舊觀念,投向光明。

1950年,葛洪從育英學校被保送燕大。保送入學資格考試的國文試卷有一題,要求解釋一首現代詩。他記得幾句:“一進地主門,飯湯一大盆,勺子舀三舀,浪頭打死人。”