rhBMP-2 聯合后路內固定與椎體內植骨對創傷性A 型胸腰椎骨折患者的臨床效果研究

吳立君 劉巖 衛力晉

脊柱骨折在臨床是一種比較常見的情況,其中出現較多的為胸腰椎骨折,以往通過椎體內植骨以及后路內固定的治療,其具有一定矯正治療效果,但治療后期椎體高度、矯正角度丟失以及內固定不成功對患者預后造成極大影響,因此目前臨床中越來越注重避免矯正丟失以及提高治療后椎體穩定性[1]。近幾年,隨著我國生物、基因技術的進步,其中rhBMP-2 具有顯著成骨效果,通過對軟骨、膜骨促進骨折處的修復以及再生[2,3]。在本次研究中,對創傷性A 型胸腰椎骨折應用rhBMP-2 聯合后路內固定與椎體內植骨治療的實際效果進行研究,現報告如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料 擇取2015 年8 月~2018 年8 月于本院進行治療的80 例創傷性A 型胸腰椎骨折患者作為研究對象,采用隨機數字表法分為觀察組和對照組,每組40 例。觀察組患者中男22 例,女18 例;年齡22~59 歲,平均年齡(37.54±7.52)歲;跌落傷7 例,事故傷25 例,其他傷8 例;T1110 例,T127 例,L19 例,L25例,L35例,L44例。對照組患者中男23例,女17例;年齡21~58 歲,平均年齡(36.76±7.81)歲;跌落傷9 例,事故傷20 例,其他傷11 例;T1111 例,T128 例,L18 例,L24 例,L34 例,L45 例。兩組患者一般資料對比差異無統計學意義(P>0.05),具有可比性。

1.2 方法 兩組患者均先進行后路內固定與椎體內植骨手術,具體過程如下,手術過程中使用經傷椎置釘進行固定,首先使用氣管插管對患者進行全身麻醉,俯臥位,進行常規后路鋪巾、消毒后,以患者骨折椎體為中心縱向切一長度為8~10 cm 切口,對組織進行逐層分離,將骨折段以及臨近椎體關節突顯露出,將椎弓根釘擰入骨折段臨近的椎體椎弓根部,植骨通道為較為完好的椎弓根,其中椎弓根螺釘的進釘點需要與定位鉆孔點保持一致,置釘過程中進行適當內傾,其中在T12與L1處置釘時,內傾角度適當增加,通過C 臂機在透視環境下對釘頭端方向進行觀察,使其方向為椎體中線前緣,根據骨折位置對連接棒進行適當預彎,將植骨通道撐開,并對其進行臨時固定,固定后撐開傷椎置釘側,將螺釘擰緊固定。內固定、復位完成后,保留固定骨折節段置釘側處的椎弓根螺釘連接桿,并將其進行鎖緊,取出植骨通道側臨時連接桿,進行椎體植骨[4,5]。對照組患者將植骨漏斗放置在椎弓根植骨通道處,將完整骨條或者同種異體顆粒通過漏斗放置在預留骨缺腔間隙,使用夯實器進行夯實;觀察組患者將rhBMP-2與完整骨條或者同種異體顆粒制成的復合材料置入其中,方式如對照組。

1.3 觀察指標 對比兩組患者術后1 周、6 個月以及12個月的傷椎前緣高度比與Cobb角;手術相關指標(手術時間、住院時間、出血量、引流量);術后12 個月骨折愈合評分(評分越高越好)以及骨折愈合時間;術后并發癥(感染、斷釘、螺釘松動)發生情況。

1.4 統計學方法 采用SPSS22.0 統計學軟件對研究數據進行統計分析。計量資料以均數±標準差(±s)表示,采用t 檢驗;計數資料以率(%)表示,采用χ2檢驗。P<0.05 表示差異具有統計學意義。

2 結果

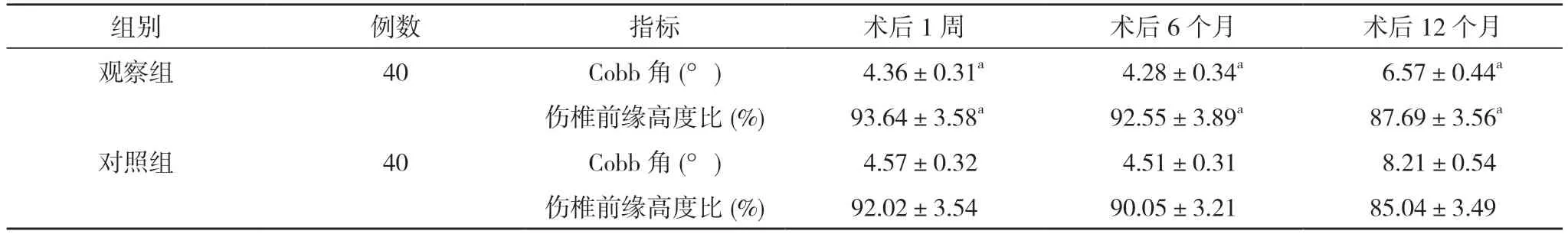

2.1 兩組患者術后傷椎前緣高度比與Cobb 角對比 術后1 周、6 個月以及12 個月,觀察組傷椎前緣高度比高于對照組,Cobb 角小于對照組,差異具有統計學意義(P<0.05)。見表1。

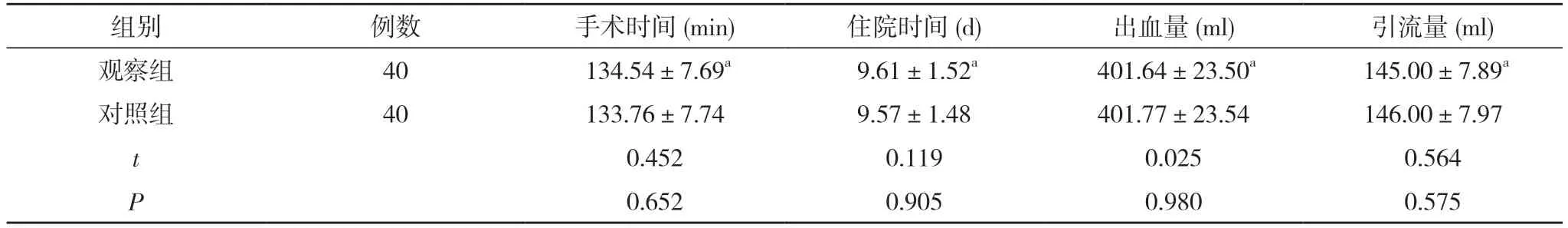

2.2 兩組患者手術相關指標對比 兩組患者手術時間、住院時間、出血量、引流量對比,差異無統計學意義(P>0.05)。見表2。

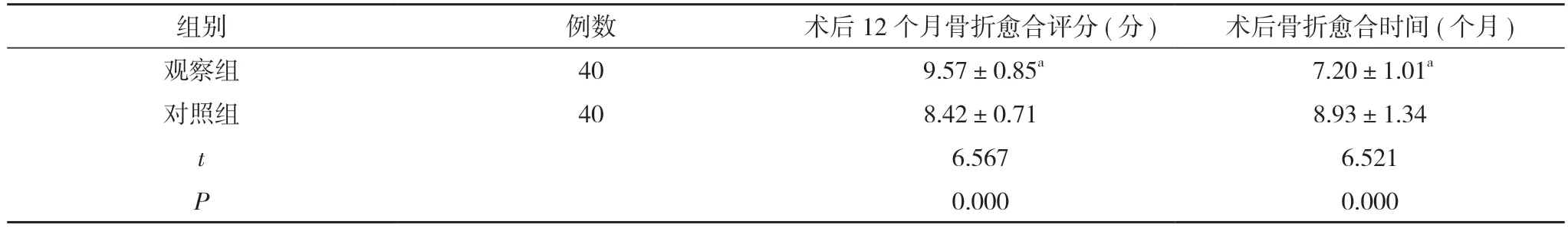

2.3 兩組患者術后12 個月骨折愈合評分以及骨折愈合時間對比 觀察組患者術后12 個月骨折愈合評分高于對照組患者,差異具有統計學意義(P<0.05);觀察組術后骨折愈合時間短于對照組患者,差異具有統計學意義(P<0.05)。見表3。

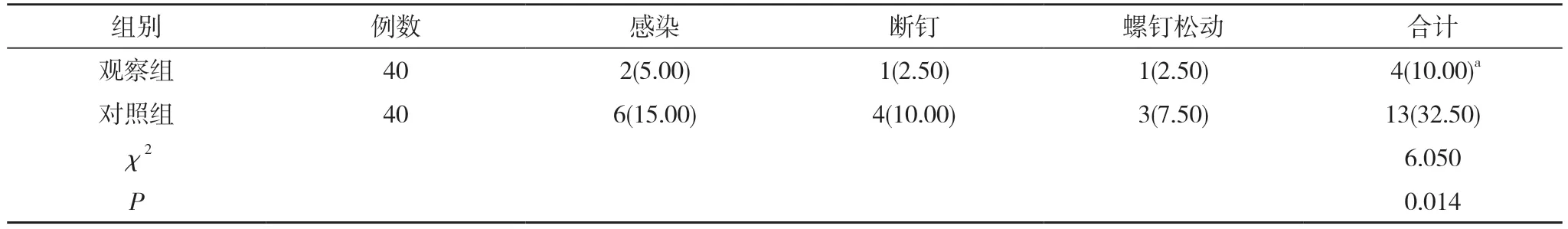

2.4 兩組患者術后并發癥發生情況對比 觀察組患者術后并發癥發生率明顯低于對照組,差異有統計學意義(P<0.05)。見表4。

表1 兩組患者術后傷椎前緣高度比與Cobb 角對比(±s)

表1 兩組患者術后傷椎前緣高度比與Cobb 角對比(±s)

注:與對照組對比,aP<0.05

表2 兩組患者手術相關指標對比(±s)

表2 兩組患者手術相關指標對比(±s)

注:與對照組對比,aP>0.05

表3 兩組患者術后12 個月骨折愈合評分以及術后骨折愈合時間對比(±s)

表3 兩組患者術后12 個月骨折愈合評分以及術后骨折愈合時間對比(±s)

注:與對照組對比,aP<0.05

表4 兩組患者術后并發癥發生情況對比[n(%)]

3 討論

創傷性A 型胸腰椎骨折是臨床較為常見的脊柱損傷情況,人體因為受到外力壓迫,造成胸腰椎骨出現連續性破壞,其中在青壯年患者中,主要致傷因素為高能量損傷,如從高處墜落、交通事故等,在老年患者中,因骨質存在疏松,主要致傷因素為低暴力損傷,如滑倒、撞擊等,該類患者常常伴隨神經功能損傷。因為高能損傷,大部分患者伴有其他臟器不同程度損傷,使得治療存在一定的難度[6,7]。該病患者的臨床表現有以下幾點:①損傷局部表現:患者存在損傷部位壓痛、局部位置劇烈疼痛;②神經損害表現:患者受傷后存在大小便功能障礙、受傷肢體或者軀干存在無力、麻木以及刀割樣疼痛,情況嚴重時存在運動感覺完全消失;③合并損傷表現:患者出現呼吸困難、休克、腹痛以及無意識等[8,9]。

以往臨床針對創傷性A 型胸腰椎骨折患者采用自體骨修復、移植,但當患者全身出現代謝異常或者處于不利條件時,該類手術難以進行,同時治療效果往往不佳,因此臨床上針對創傷性A 型胸腰椎骨折患者的治療方式為使用合適的植骨材料修復骨折椎體,能夠有效保證內固定手術后椎體長時間穩定,但目前并未研究出更加理想、高效的材料用于代替自體骨,rhBMP-2 是一種生長因子,具有成骨效應,為生產過程以及骨骼修復中必需的活性因子。近幾年,隨著我國基因工程的發展,逐漸將rhBMP-2 應用于大型骨折治療中,提高了骨骼的修復[10,11]。在患者骨折愈合的早期,rhBMP-2 具有新生毛細血管、遷移增殖內皮細胞的作用,人體骨折后,其骨折兩端細胞代謝非常豐富,rhBMP-2 具有優化細胞微環境以及營養環境的效果;在骨折修復期中,其能夠促進細胞進行粘附增殖,加大細胞與細胞因子之間的相互作用,促使組織進行再生,增加骨折修復后的質量[12]。

綜上所述,應用rhBMP-2 聯合后路內固定與椎體內植骨治療創傷性A 型胸腰椎骨折具有顯著效果,能夠有效恢復錐體穩定性,患者術后預后更佳,骨折愈合更快,并發癥發生率更低,值得推廣應用。