對口援助與區域經濟發展關系研究

——基于PSM-DID方法的實證檢驗

閆 杰,強國令

(1.新疆財經大學財政稅務學院;2.新疆財經大學金融學院,新疆 烏魯木齊830012)

一、引言

改革開放40年來,我國經濟保持平穩快速發展。2018年,我國國內生產總值900309.5 億元,經濟總量首次突破90 萬億元,成為世界第二大經濟體。但是,我國區域之間的發展不平衡問題愈加突出,東西部之間的經濟差距越來越大。以西北邊陲的新疆和東部沿海的廣東省為例,改革開放之初的1978年,新疆和廣東的GDP 分別為39.07 億元和185.85 億元,人均GDP 分別為313 元和370 元;2018 年,新疆和廣東的GDP 分別為12199.08 億元和97277.77 億元,人均GDP 分別為49475元和86412 元。新疆與廣東GDP 之間的差距由1978 年的4.76倍擴大到2018 年的7.97 倍,人均GDP 之間的差距由1.18 倍擴大到1.75 倍。東部沿海地區的經濟快速發展,在長三角和珠三角地區形成了產業集聚,促進了生產的專業化分工和產品的細分,擴大了市場規模。而市場規模的擴大吸引了更多新企業以更低的成本生產和開發細分產品,顯著提升了市場的外部性,這些因素又在收益遞增機制下自我強化,不斷加劇工業集聚程度,不斷擴大東西部之間的經濟發展差距。區域經濟之間的不平衡嚴重影響著我國全面進入小康社會目標的實現。

為了促進區域協調發展,中央出臺了一系列區域發展政策,如積極推進西部大開發,振興東北地區的老工業基地,促進中部地區崛起,支持革命老區、民族地區和邊疆地區發展等。針對新疆欠發達地區,中央專門出臺了對口援助政策,即東部發達的省市對口援助新疆各縣(市),以此來促進新疆經濟社會的全面發展。

國內外關于區域經濟發展的研究較多,但是關于區域援助的文獻較少,且其中大多采用地級市樣本(肖春梅和朱萍萍,2018;徐明和劉金山,2018),不能反映縣域經濟微觀層次的變化。在少數采用縣(市)樣本的研究中(劉金山和徐明,2017),樣本對象僅選擇西部部分地區,樣本范圍太小。在計量方法中,大多采用單差法分析,沒有考慮到時間趨勢的影響。少數研究采用DID方法,但沒有考慮到援助地和非援助地經濟社會的特征差異,從而影響了實證結果的準確性。

本文以2010 年中央新疆工作會議出臺的對口援疆政策為例,以全國的縣(市)樣本為研究對象,運用雙重差分傾向得分匹配法,考察區域援助政策對新疆地區經濟的影響,以此檢驗區域政策的有效性。研究發現,對口援助顯著促進了新疆經濟增長和一、二、三產業發展,其中,對口援助中的固定資產投資對新疆經濟增長發揮了顯著作用,但對新疆產業結構優化調整沒有顯著影響。而且,隨著時間的推移,對口援助的邊際效應也在逐步減弱。

本文的貢獻體現在以下三個方面:一是以2005-2015年全國1992 個縣(市)的面板數據為研究樣本,能夠準確考察對口援助政策的實施效果;二是運用雙重差分傾向得分匹配法(PSM-DID)進行穩健性檢驗,消除了樣本選擇性偏差,使評價結果更加準確可靠;三是豐富了區域經濟研究。本文利用2010年中央新疆工作會議對口援助這一準自然實驗,考察對口援助對區域經濟增長的內在機理和傳導機制,不僅為區域政策的有效性提供了新的微觀層面的證據,而且為實現十九大報告提出的區域協調發展戰略實施提供了理論借鑒。

二、制度背景、文獻綜述和研究假設

為推進新疆跨越式發展和長治久安,2010年中央首次召開新疆工作座談會和全國對口支援新疆工作會議,來自中東部地區的19 個省市分別對口支援新疆12 個地(州)市的82 個縣(市)和新疆生產建設兵團的12個師。2014年,中央召開第二次新疆工作座談會。會議強調,對口援疆是國家戰略,必須長期堅持,把對口援疆工作打造成加強民族團結的工程。與以往相比,2010年以來的對口援疆是資金、人才、技術和管理的全方位綜合援疆,是資金投入最大、支援地域最廣、涉及人口最多、援助領域最全面的一次對口支援。由此產生的問題是,中央舉全國之力實施的援助政策是否推動了新疆經濟社會發展?

傳統的經濟理論認為,資金是經濟發展的重要動力。在哈羅德-多馬模型中,經濟增長率隨儲蓄率增加而提高,隨資本-產出比擴大而降低。該模型一個重要的假設條件是儲蓄能夠有效地轉化為投資。當投資和本國儲蓄之間存在缺口,資本短缺將制約經濟發展。私人投資難以彌補這一缺口,而外部援助能增加投資,促進經濟發展。

Solow(1956;1957)認為,投資并非經濟增長的關鍵因素,經濟增長的唯一源泉是技術進步。資本存量較低的國家增加投資會獲得較高的邊際收益,但是隨著資本存量的增加,投資邊際收益遞減,經濟增長率下降。最終,經濟增長率只能通過技術進步來推動。從理論上說,經濟落后國家的資本邊際報酬高于經濟發達國家,其經濟增長速度比較快,收入水平將與發達國家逐漸接近(Solow,1956;Swan,1956)。但是現實中,資本并沒有自發地從發達國家流入經濟落后國家。

內生增長理論證明,人力資本對經濟增長有顯著的貢獻,而發達國家人力資本存量較高,因此落后國家與發達國家的收入水平可能不會趨同(Lucas,1988;Romer,1986)。

既然私人資本不會自發流入到經濟落后的國家,那么國際援助可以彌補經濟落后國家的資本短缺。二戰結束后,為了振興歐洲經濟,美國啟動了馬歇爾計劃(又叫歐洲復興計劃),對戰后歐洲進行金融、技術、設備等各種形式的經濟援助。歐洲復興發展計劃的實施使得遭受嚴重破壞的歐洲得到了很快的恢復,并在其后的年代達到了戰后空前的繁榮。

在對口援疆政策出臺之前,為了促進區域經濟協調發展,中央在2000 年推出了西部大開發戰略。一部分學者認為,該戰略促進了西部地區經濟增長,縮小了東西部地區經濟差距。劉軍和邱長溶(2006)研究發現,西部大開發的稅收優惠政策促進了西部地區的經濟增長。劉生龍等(2009)的研究表明,西部大開發政策促使中國區域經濟從趨異轉向收斂。

經濟欠發達國家無法吸引私有投資的原因是市場失靈,比如缺乏充足的電力供應,從而制約制造型企業在該地區的投資。而援助可以解決電力基礎設施投入不足的問題,帶動私有企業的投資(Agénor and Yilmaz,2008;Chatterjee and Turnovsky,

2005)。

對于欠發達地區新疆而言,中央財政轉移支付、稅收優惠以及東部省市援助,都能夠促進新疆經濟發展。由此,本文提出如下假說:

H1a:對口援助促進了新疆經濟發展。

Bauer(1976)提出援助的悖論,如果一個國家或地區經濟發展的條件除去資本之外的其他條件全部具備,那么資本將會在當地自然產生,或者將吸引國外的企業來投資,資本投入為政府帶來稅收,企業獲得投資收益。反之,如果條件不具備,那么即使援助資金投資到該地區,投資也一定低效。

從過往的效果看,無論是國際間、地區間,還是一國內部的援助,對當地經濟發展的影響均比較有限,受援助地區難以有效建立內生發展模式,對外部援助依賴程度不斷加深。如:20 世紀50 年代以來,西方國家為了促進欠發達國家的經濟發展,投入了2萬多億美元援助資金。半個世紀以來,西方發達國家對經濟落后國家的援助收效甚微,這些欠發達國家依舊在貧困的陷阱中掙扎,即便經濟出現了增長,大多是曇花一現,未能持續發展(Easterly,2003;Easterly,2006;Easterly,2009)。聯合國于2000 年通過并實施千年發展目標,計劃到2015 年完成消除貧窮、饑餓、疾病、文盲、環境惡化和對婦女的歧視等目標。發達國家承諾將發展援助提高到國民收入0.7%的比例。至今,西方的援助投資依然沒有完成千年發展目標。

我國自西部大開發政策實施以來,盡管在一定程度上促進了西部地區的經濟增長,但是這種增長機制主要通過大量的固定資產投資予以實現,制度環境建設、人力資本、對外開放度等方面,并沒有因為西部大開發而得到顯著改善,東西部地區經濟不平衡的局面不但沒有改變,反而出現進一步惡化的趨勢,地區之間差距持續擴大(劉瑞明和趙仁杰,2015;王洛林和魏后凱,2003;林毅夫和劉培林,2003)。靳薇(2010)考察了對口援助對西藏經濟社會的影響,研究發現對口援助只是促進了西藏經濟總量的增長,并沒有提高西藏自身發展能力。

綜上所述,對口援疆可能使得新疆經濟過度依賴中央財政資金轉移支付和東部省市資金的投入,而忽視制度環境建設,無法吸引民間投資和外部資金的投入,經濟的內生發展動力不足,從而陷入援助依賴陷阱。由此,本文提出備選假說:

H1b:對口援助抑制了新疆經濟發展。

三、研究設計

1.模型設計

本文采用2005-2015 年全國26 個省1992 個縣(市)的面板數據,考察對口援助對新疆經濟的影響。數據來源于深圳國泰安縣域經濟數據庫①由于深圳國泰安縣域經濟數據庫截止到2015年,故本文的數據用到2015年。。本文將新疆受到援助的82 個縣(市)作為實驗組,將其他縣(市)作為控制組。在控制組中,北京、上海、天津和重慶等四個直轄市經濟發達,不具有可比性,故從控制組中剔除。西藏自治區和青海、四川、云南、甘肅等四省藏區也受到援助,故從控制組中剔除。根據上述樣本的界定,采用雙重差分模型考察對口援助的政策效應,具體模型如下:其中,Y 為縣(市)經濟增長變量,主要包括縣(市)GDP 和人均GDP 對數值,及縣(市)第一產業增加值對數值、第二產業增加值對數值和第三產業增加值對數值。下標i和t分別表示第i個縣(市)和第t年。

aid為虛擬變量,受到援助的縣(市)取1,未受到援助的縣(市)取0。policy 為時間虛擬變量,2010 年以后的年份取1,2010 年之前的年份取0。aidpolicy 為aid 和policy 的交互項,度量對口援疆政策變量。

借鑒劉瑞明和趙仁杰(2015)做法,選取industry(工業化)、thirdindustry(第三產業占比)、gov(政府支出規模)、save(儲蓄率)、lnfar(固定資產取對數)、edu(教育水平)作為控制變量。

本文選取的具體變量描述和定義見表1。

表1 變量定義

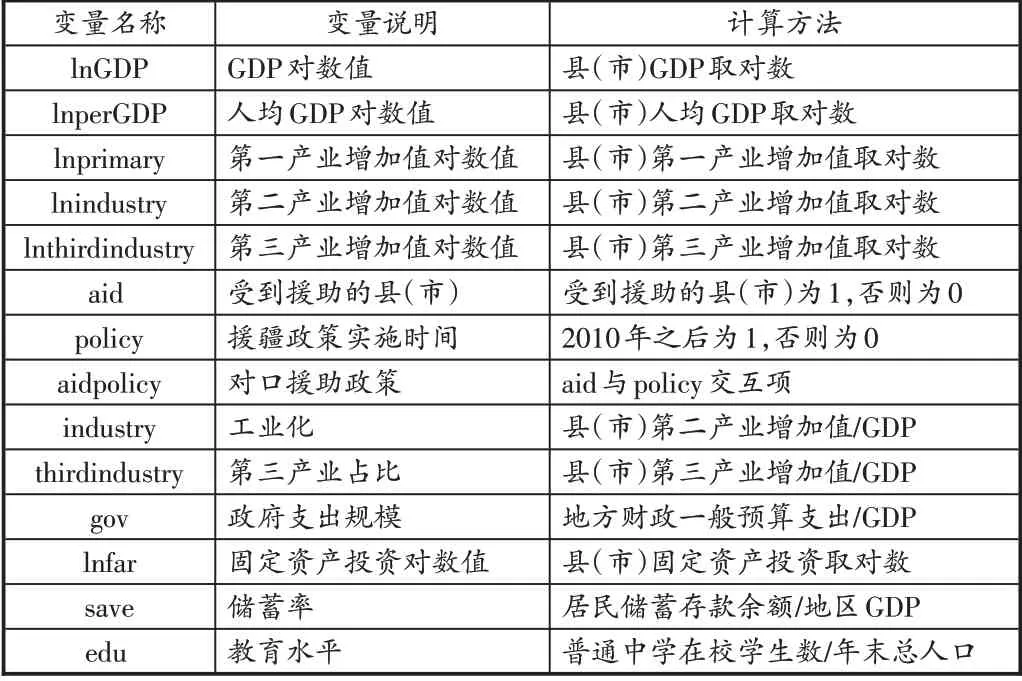

2.描述性統計

從表2 可看出,我國縣(市)GDP、人均GDP、第一產業增加值、第二產業增加值和第三產業增加值均存在一定程度變異,其中第二產業增加值波動最大,人均GDP變動最小。儲蓄率和教育水平均值和中值差異不大,儲蓄率均值和中值分別為0.63和0.6,教育水平均值和中值均為0.06,說明儲蓄率和教育水平變量符合正態分布。

表2 主要變量描述性統計

四、對口援助與區域經濟發展

1.對口援助對新疆經濟增長的影響分析

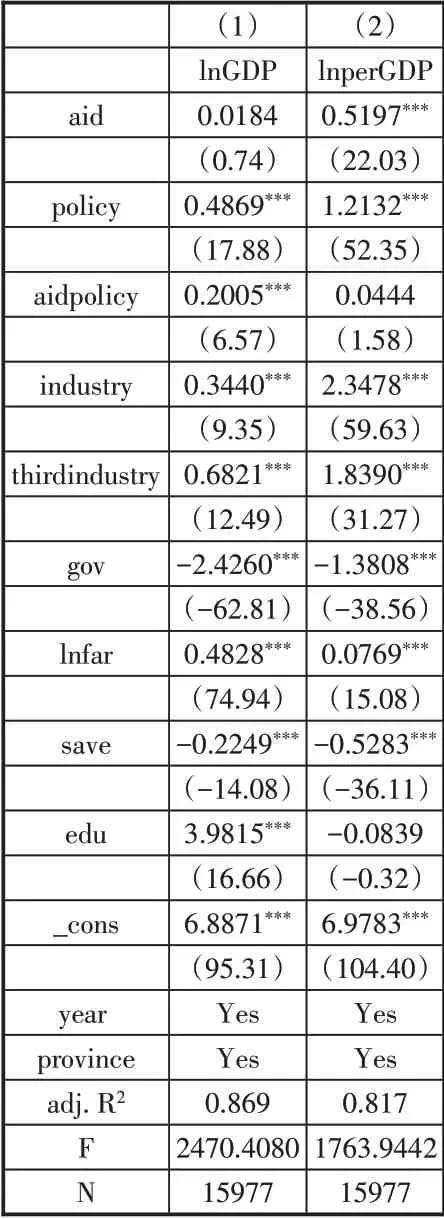

表3 第(1)和(2)列分別考察對口援助政策對受援地新疆GDP和人均GDP的影響。

從表3 第(1)可看出,aidpolicy 的系數為0.2005,在1%水平下均顯著為正,說明對口援助政策顯著促進了新疆經濟發展。在第(2)中,aidpolicy與lnperGDP正相關,不顯著。

第(1)和(2)列的控制變量回歸結果表明,industry 和thirdindustry 的系數顯著為正,說明地區工業化水平和第三產業發展顯著推動經濟發展。地區固定資產投資拉動經濟增長,而地區教育水平的提高為經濟發展提供高素質的人力資本,因此能促進經濟發展。

gov 和save 的系數顯著為負,說明政府干預程度和當地儲蓄率越高,經濟發展越受到抑制。

表3 對口援助對新疆經濟影響的結果分析

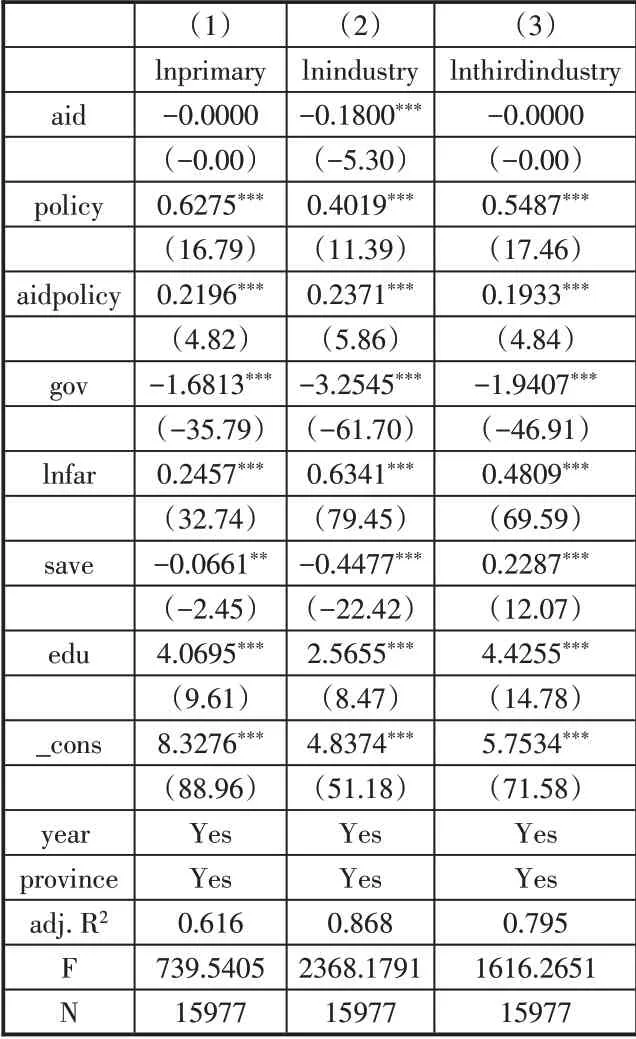

表4 對口援助對新疆產業影響的結果分析

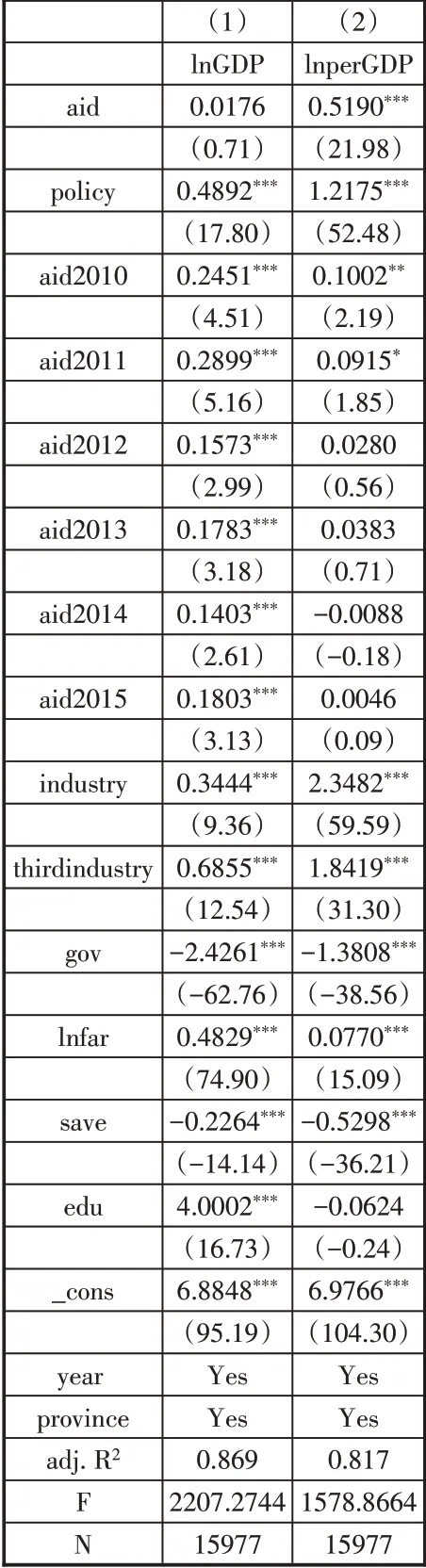

表5 對口援助對新疆經濟增長動態影響的結果分析

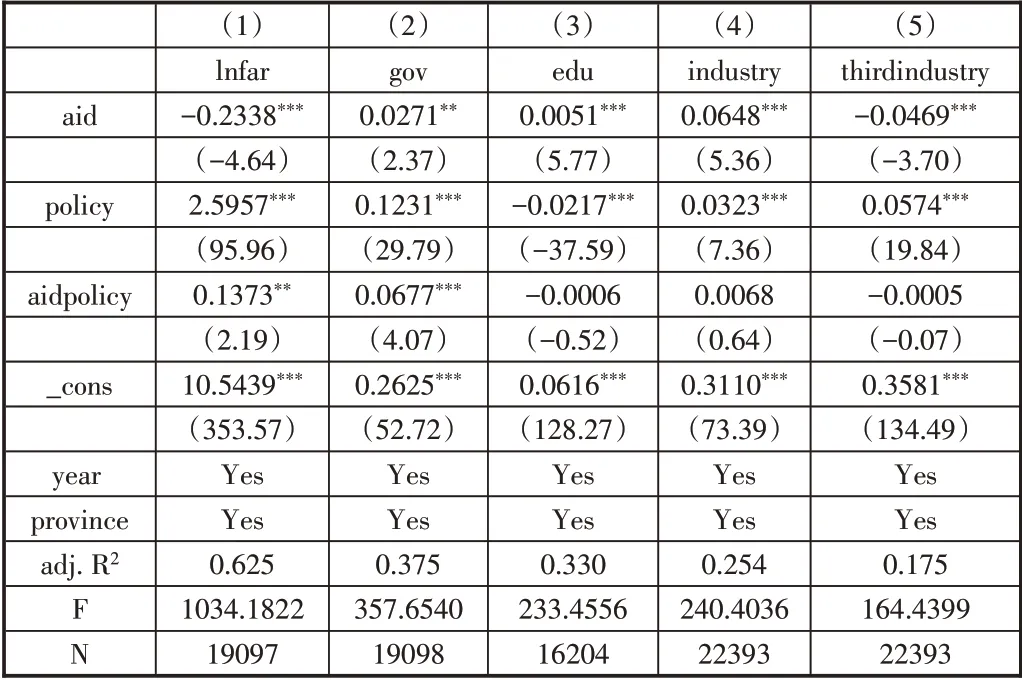

表6 對口援助對新疆經濟增長影響的傳導機制檢驗

2. 對口援助對新疆經濟結構的影響分析

表4 從地區生產總值構成的角度,考察對口援助政策對新疆一、二、三產業的影響。

從表4 第(1)、(2)和(3)列可看出,對口援助政策與新疆第一產業、第二產業和第三產業之間顯著正相關,說明對口援助政策顯著促進了新疆第一產業、第二產業和第三產業的發展。

固定資產投資和教育水平與新疆第一產業、第二產業和第三產業之間顯著正相關,說明固定資產投資和教育水平推動了新疆第一產業、第二產業和第三產業之間發展。

政府干預和儲蓄與新疆第一產業、第二產業和第三產業之間顯著負相關,說明政府干預和儲蓄抑制了新疆第一產業、第二產業和第三產業的發展。

3.對口援助對新疆經濟增長的動態作用影響分析

從表5 第(1)列可看出,對口援助政策在實施的第一年和第二年,對經濟總量的拉動非常顯著,每年對經濟的拉動在0.2 個百分點以上。但是從對口援助的第3 年開始,對口援助政策對經濟的拉動效應開始減弱,每年對經濟的拉動降到0.2 個百分點以下。從第(2)列可看出,對口援助政策在前兩年顯著促進了新疆人均GDP發展,但是從第3 年以后,對口援助政策對新疆人均GDP影響不顯著。

綜上所述,隨著時間的推移,對口援助政策對經濟拉動的邊際效應在逐漸下降。

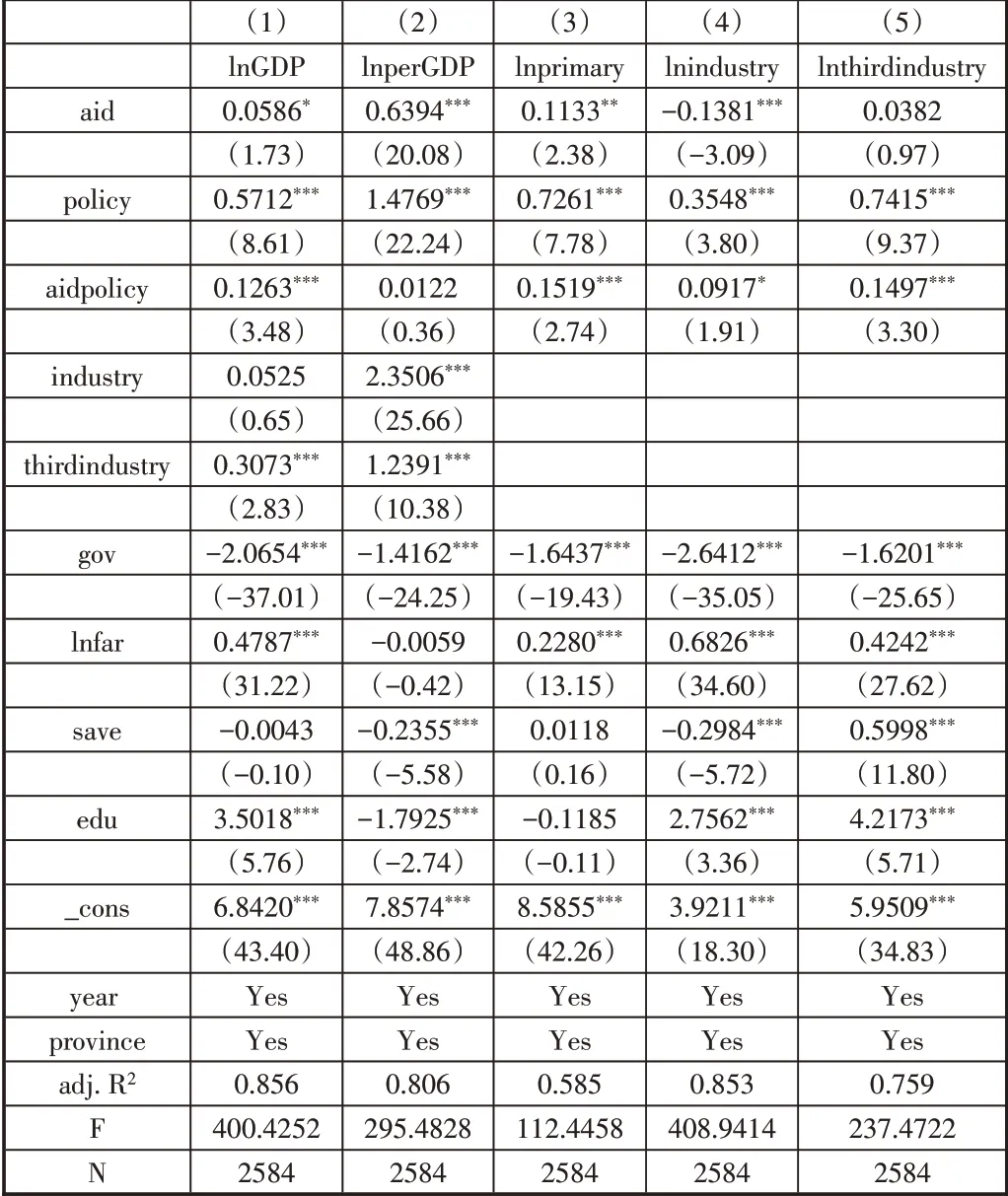

4.對口援助對新疆經濟增長影響的傳導機制分析

上述研究表明,對口援助促進了新疆經濟發展,具體通過什么渠道影響經濟發展?本文運用雙重差分模型,通過分別考察對口援助政策對固定資產投資、政府干預、教育水平、工業化和第三產業發展,分析區域援助政策對經濟影響的傳導機制。

從表6第(1)列可看出,對口援助政策顯著促進了新疆固定資產投資,說明投資是推動經濟增長的主要動力。在第(2)列中,對口援助政策顯著提高了政府支出規模,說明政府干預經濟程度增加,同時也說明對口援助政策以政府為主導,而非市場行為。在第(3)列中,對口援助政策對教育水平的提高有限,說明援助方更關注顯性的固定資產投資,而對內在的教育投資重視程度不夠。在第(4)和(5)列中,對口援助政策對新疆工業化和第三產業占比影響不顯著,結合對口援助政策對新疆經濟結構的分析,盡管對口援助政策促進了新疆第二產業和第三產業總量的提升,但是對于新疆產業結構的優化調整影響有限。根據新疆國民經濟和社會發展統計,2005 年一產、二產和三產的占比為19.6:44.7:35.7;2015 年一產、二產和三產的占比為16.7:38.6:44.7,由此可見,一產和二產的占比在下降,而且二產比一產下降得更多,只有三產占比在上升。

五、對口援助對新疆經濟增長影響的穩健性檢驗

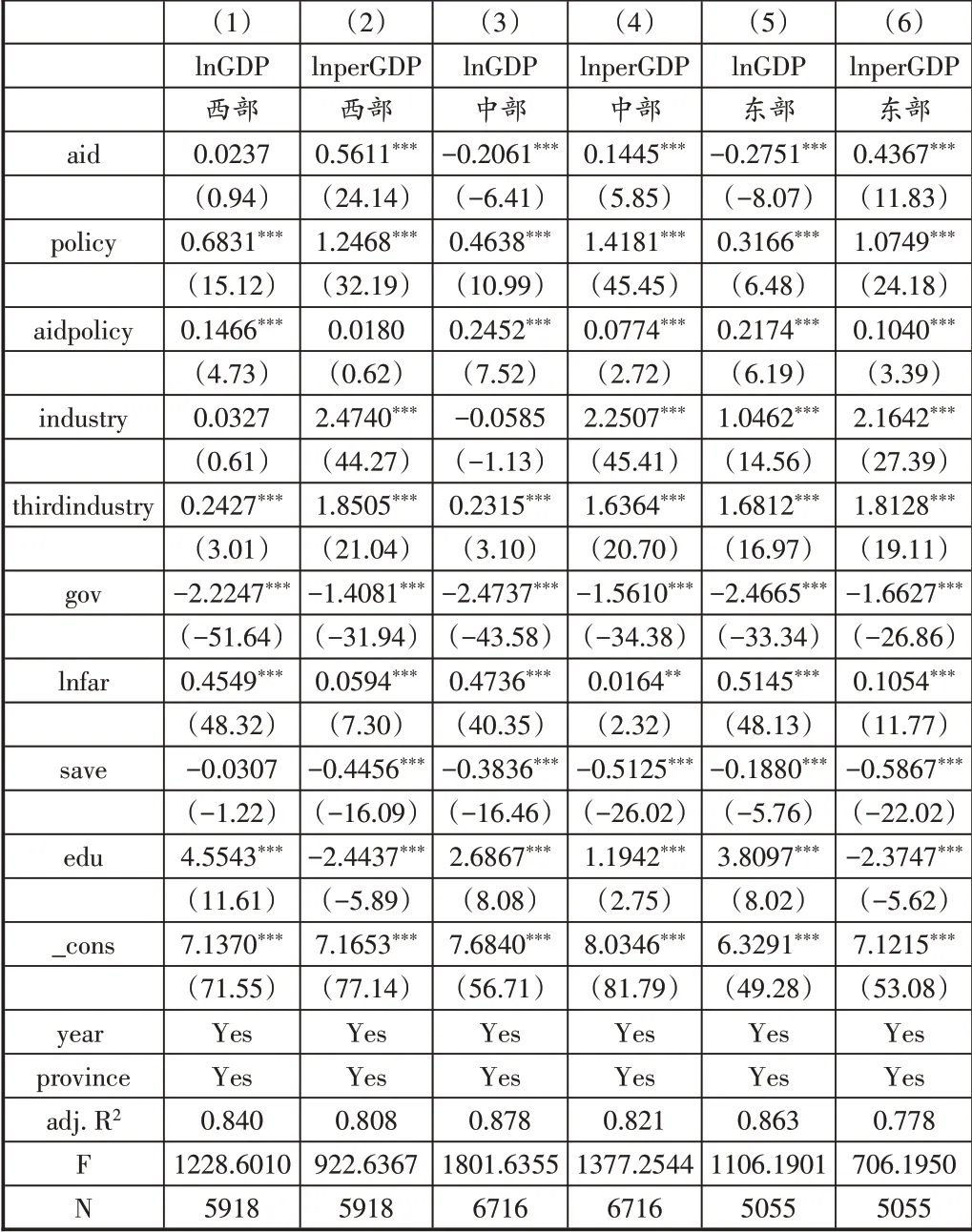

1.對口援助對新疆經濟增長影響:分地區的穩健性檢驗

我國地域遼闊,東部和中西部發展不平衡。為了準確考察對口援助政策的經濟效應,本研究將全國的縣(市)根據東部省份、中部省份和西部省份隸屬關系劃分成三個子樣本。

表7 第(1)-(6)列分別考察對口援疆政策與西部地區縣(市)、中部地區縣(市)和東部地區縣(市)的比較。從表7可看出,無論與西部地區縣(市)還是和中部地區、東部地區縣(市)比較,對口援疆政策均顯著促進了新疆經濟發展,由此說明上文實證結果的穩健性。

表7 對口援助政策基于西部、中部和東部縣(市)的比較分析

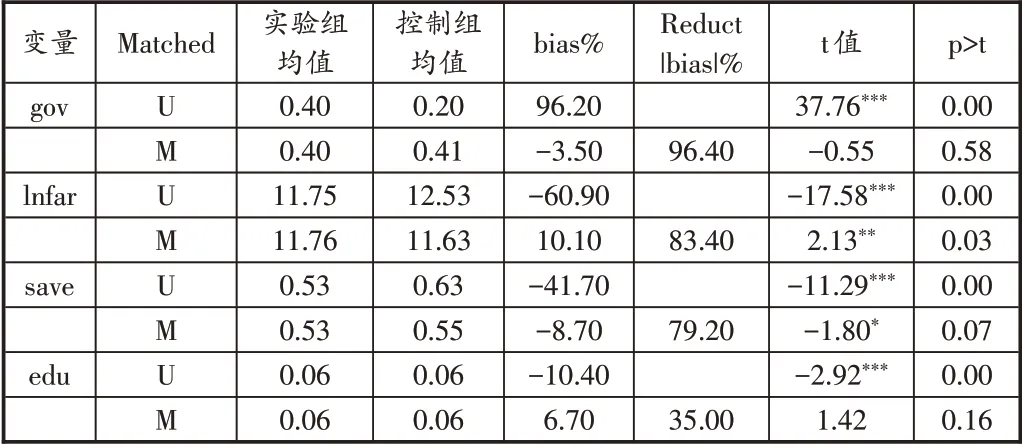

2.對口援助對新疆經濟增長的影響:PSM-DID穩健性檢驗

運用雙重差分法考察區域援助政策的經濟效應時,實驗組和控制組可能存在一定的差異,從而造成回歸方程系數估計帶來的偏誤。故本文運用PSM-DID方法,對受到援助的縣(市)實驗組進行匹配,找到與實驗組相似的控制組樣本,從而克服了對受援地區與其他地區經濟增長變動趨勢存在的系統性差異,降低了雙重差分法估計偏誤。

具體而言,本文采用近鄰匹配方法,根據gov、save、lnfar、edu 等協變量進行匹配。表8 是協變量的平衡性檢驗,傾向得分匹配結果顯示,在匹配前gov、save、lnfar、edu 等協變量均值在實驗組和控制組存在顯著的差異,匹配后上述差異不顯著,各變量的分布變得均衡,受援縣(市)和未受援縣(市)各維度相似,不存在系統性差異。

表8 PSM-DID平衡性檢驗

表9的回歸結果表明,運用PSM-DID檢驗后,對口援助政策對地區經濟發展有顯著的促進作用,這進一步證實了前文的實證結果。

表9 對口援助對新疆經濟增長影響的結果分析:基于PSM-DID穩健性檢驗

六、結論

本文利用2010 年中央新疆工作會議實施的對口援助政策這一準自然實驗,考察對口援助對欠發達地區經濟增長的影響,檢驗區域發展政策的有效性。研究結果表明,對口援助顯著促進了新疆經濟增長,推動了新疆一、二、三產業的發展,但這種經濟拉動效應隨著時間的推移逐漸減弱。通過檢驗援助機制,發現對口援助顯著提高了固定資產投資,但對教育發展沒有顯著影響。對口援助對新疆產業結構的調整沒有顯著改變。

新疆經濟發展主要依靠中央轉移支付和援助省市資金的投入,而自身的內生發展動力不足。從長遠來看,要實現受援地新疆經濟的內生性發展,從輸血向造血轉變,擺脫援助依賴,提高援助效率,需做到以下幾點:

一是堅持“政府引導、市場運作”的原則,充分發揮市場在資源配置中的決定性作用。對口援助應著力于消除新疆經濟發展中的硬約束,加強公共基礎設施建設,為企業的投資創造良好的環境。企業是市場運行的主體,能否通過對口援助政策吸引內地企業和外資企業到受援地投資是實現新疆內生發展的重要因素。

二是建立健全績效考核機制。在中央的統籌安排下,中東部19 個援助省(市)每年拿出一定比例的資金,按照產業援疆規劃,實施援助項目。由于新疆各地區經濟基礎和資源稟賦不同,經濟發展不平衡,且19 個援疆省(市)的援助模式和援助資金也各不相同,那么援助是否發揮了預期的經濟效應和社會效應?目前尚缺乏精細化的考核評價體系。因此,亟需建立科學合理的援疆工作指標考核體系,進一步調動援助省(市)工作積極性,確保援助省(市)高標準地完成援建任務。

三是加強制度環境建設。欠發達地區表面上的問題是經濟發展落后,深層次的原因則是制度環境滯后。盡管對口援助在一定程度上彌補了經濟落后地區資金發展的不足,但是制度環境的建設主要還需依靠當地政府推動。因此,欠發達地區應當充分利用對口援助的驅動優勢,學習借鑒經濟發達地區的制度建設經驗,不斷優化制度軟環境,降低企業交易成本,進而吸引民間資金的進入。

四是依據比較優勢選擇受援項目。新疆各地工業基礎薄弱,第二產業不發達。在東部援助省(市)的幫助下,各受援縣(市)均建立了工業園,以促進工業化水平的提升。但是目前各地工業園同質化問題突出,招商企業普遍規模較小,入住率較低,沒有實現產業集聚效應。因此,在招商引資中要因地制宜,發展當地特色優勢產業,進而促進受援地產業集聚,增強經濟造血功能,提升受援地可持續發展能力。