因“泥”而精彩

——談我校少兒陶藝校本課程實施與研究

江蘇省常熟市崇文小學 陳星霞

陶藝是我國最古老的傳統文化與現代藝術結合的藝術形式,它是一門綜合藝術,包含了繪畫、雕塑、設計和其他工藝美術等,可謂包羅萬象,博大精深。而我們課程中的少兒陶藝活動,可以說是孩子們特別喜歡的“游戲”,在玩泥的過程中,將古代的傳統藝術與自身的經歷體驗跨時空碰撞,同根同脈,一起走進中華民族的傳統文化的同時,塑造自己所感、所思、所想,心手合一,為藝術創作做好鋪墊。我們學校所開發的校本課程旨在培養學生陶泥制作的興趣,發展學生藝術創造能力以及審美情趣,豐富學生校園生活,關注中華優秀傳統文化的傳承及創新能力的發展;同樣也促進教師的專業能力提升,推進學校課程建設個性化發展,彰顯學校辦學特色,傳承祖國優秀文化藝術。

一、課程目標有方向,傳統文化源自來

新的教學大綱中有“充分發揮美術教學陶冶情感的功能,努力培養學生健康的審美情趣,提高學生的審美能力”。要從培養學生綜合素養、能力發展、傳承經典的角度去思考陶泥課程的意義,它既強調藝術創造力與審美能力的培養,更關注傳統文化的傳承及創新能力的發展。

古代陶瓷藝術的格調與品位,處處彰顯著經典,從注重傳統文化入手,適當強調個性、創新,在兒童的視覺中創造出一個個蘊含文化與內涵的作品。而現代藝術的新生,也進入一個新的領域,使學生們充滿好奇。我們從常熟博物館陶瓷展館中的古代作品出發,沿著古往今來的時間軸,摒棄那些浮于表面的形式,帶著學生走進制陶這條路,不僅能邂逅工藝之 美,更能遇見那隱藏在陶泥背后的歷史足跡。

二、課程內容有梯度,述說暢想實踐強

在課程開發初始階段,我們力求構建一套以學生為本,貼合學生年齡特征,具有趣味性、傳統性,旨在提高學生藝術審美的少兒陶藝課程。從模仿到創新,有的放矢的改變才更具審美價值。

初級階段——始于模仿經典。胡適說“凡富于創造性的人必敏于模仿,凡不善模仿的人決不能創造”。關于創造性的最大誤解是靈感油然而生,現實生活中哪有那么多巧合,隨手一捏,“穿上”華麗的文字就能變成創意陶藝了?模仿經典,就是學習的過程,也是創新中的一小段路程。有人類文明就有陶器,彩陶既是生活用品,又是藝術欣賞品,融合了藝術家的各種創作思想、風格、語言。新石器時代晚期的彩陶已經相當成熟,如仰韶文化的彩陶造型優美,表面用絢麗多彩的幾何形圖案和動物性花紋裝飾,都是不可多得的藝術珍品。

例如:第一月主題活動主要和學生認識彩陶文化中的紋樣。其中人魚紋是彩陶文化中的經典紋樣之一,也是陶器文化的起源,在陶器歷史中占有重要位置。在制作后學習繪畫技巧和上色方法,在動手的過程中感悟中國傳統文化精髓。活動中通過情景式的作品展示更能刺激學生感受并潛移默化地認識這個起源之作。

高級階段——終于創意革新。在追溯經典的基礎上融入自己的想法,一切的創新都要在歷史的沉淀上融入新時代的思考,而不是亂做、瞎做。通過在模仿過程中完成經驗積累,實現自我能力的成長,進而提升創新的有效性,功到自然成。

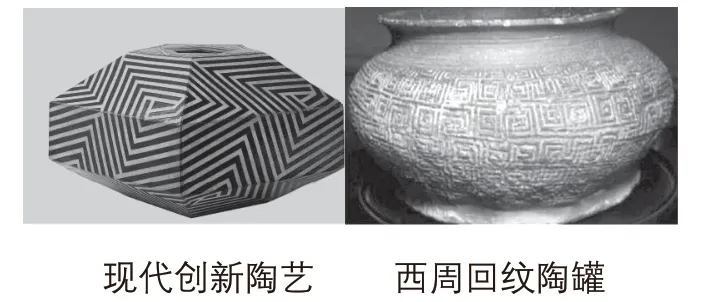

圖1

現代優秀陶藝師所制作的陶器都具有典型特質——雖然看似隨意但是都隱含著作者的著意設計。對陶藝的理性認知,在于對器物屬性、類別以及歷史中不斷演變的認知,慢慢地融入新時代對器物寄予的情感。如圖1,右圖為西周回紋陶罐,回紋,因“回”字而得名,回轉不聽,回歸再生,寓意有取之不盡,用之不竭的能力與財富。回紋從遠古時期沿用至今,充分地展示出簡潔、明快、質樸的藝術風格。

三、課程開發有體系,學生素養全面提升

美術教學與課題研究有機結合,著力于構建學校校本課程的完整教學體系,致力于學生核心素養的形成,指向“人人參與,個性發展”的基礎拓展型課程和個性提升型課程。

(一)基礎拓展型課程是基礎型課程的拓展和延伸。旨在全面培養學生陶泥的興趣,促進學生個性發展。學生在校期間的美術課堂時間很有限,教材的內容也有一定局限性,我們經過課前的教材分析與整體分析后,尋找跟陶泥相關的課程,作為日常美術課堂的拓展課程。讓大多數學生有更多的機會接觸陶泥,將陶泥文化滲透到日常課堂中,以感受、參與、體驗的教學策略為主,全面培養學生陶泥興趣。

例如:人美版教材二年級下冊《做筆筒》一課,作為美術課程,與特色課相結合來展開并研究,將教學目標指向感受古代筆筒蘊含的文化,筆筒是非常有歷史文化的一種文化用品,在課堂上嘗試用陶泥制作的方法做一個既實用又美觀的筆筒。課堂上教師從“拍賣行”拍出最高價的清代竹雕筆筒開始,帶著大家一起進入古代的筆筒世界。經典的筆筒造型,精美的裝飾紋樣(夔紋)以及渾然天成的材質,讓學生去感受古代的匠心工藝,通過欣賞、分析、感悟,學生們對古代經典筆筒的偏愛超過了卡通筆筒。在這樣的偏愛中接觸陶泥,“品嘗”泥土風味就更顯得有滋有味。

(二)提升型課程就是根據學生的藝術興趣和特長,以感受、參與、體驗、表現的教學策略為主,成立更高層面的陶泥研究社團——“泥說”創客空間。眾人拾柴火焰高,我校成立少兒陶藝課程開發小組,由本校三位美術專職教師分工協作。在課程起步階段,考慮到學生的表現技法生疏,從迷你拉胚機開始,從和泥、拉坯、烘干、修坯、裝飾等技法開始,使社員們由淺入深地感受泥性,讓學生在體驗中“犯錯”,再及時糾正。聽泥“說”,跟泥“玩”激發學生創造美的能力。

四、評價系統多元化,課堂教學效果佳

(一)建立課程活動冊,記錄學生學習的點滴進步

1.時代在發展,為了打造學生多元化展示平臺,開展多樣化評價體系,促進美術課堂有效教學,需要老師們將“發展的眼光”融入課堂,運用立體的、動態的、連續的、全面的方法反映美術教學成果,利用現代媒體的形、聲、色并茂,富于變化的優越性,達到優化教學過程,提高教學質量的目的,讓學生作品的展示更快捷并具有時效性。

“抖音,記錄美好生活”,抖音APP 是一款面向全年齡的音樂視頻社區平臺軟件,它不僅刺激人的視覺和聽覺,而且能有效喚起人的興趣、情緒和思維。通過抖音短視頻APP,可以分享我們的教學成果,讓學生在校園外也能體驗自己動手、自娛自樂的美好。

2.打造展示平臺,建立“古墓” 等情境存放學生作品,最大程度激發學生享受成果的趣味性,獲得成就 感。通過研究過程性評價、表現性評價、成果性評價,全面反映學科學習情況。

(二)制定多元化的評價指標

如藝術情趣、藝術感知、藝術體驗、藝術表現、藝術創造等方面,建構多維評價內容體系,拓展藝術評價的內容。

(三)創新素質測評,激發個性學生發揮特長

對陶藝專業學有所長的學生賦予陶藝家等級稱號,如初級陶藝師、中級陶藝師、陶藝家,不同的等級解鎖的器物大小、難易度各不相同。

五、未來發展要創新,研究方向課程化

現階段少兒陶泥課程的開發才剛剛起步,隨著課程的實踐與學生需求應隨時做出調整與改變。未來我們如何讓陶泥述說更美好的教育故事?學校“泥說”小組團隊進行了深入地研究和探討。

(一)創設“泥說”活動,代泥作品言聲

學校每年會定期舉辦全校性展示活動,如“六一嘉年華”“愛心義賣會”等活動。通過展示、評比活動,吸引更多的學生參與到陶藝教學中。班級里組織學生開展“考古”活動,創設“古墓”的情境,將學生制作好的陶泥放入沙坑,學生體驗一把考古的樂趣,去探訪新石器石代的足跡。

(二)編寫《泥說》教材,研發校本課程

我們深知陶藝對學生的藝術修養有著重要作用,應該讓更多的學生參與其中。習近平總書記多次在講話中提到傳承中華優秀傳統文化的重要性,教育部《完善中華優秀傳統文化教育指導綱要》要求中華優秀傳統文化要“進校園,進課堂,進教材”。編寫一套符合學生年齡特點的教材,沿著陶藝發展的時間軸,述說一個個歷史故事,通過造型、裝飾、紋樣和制作工藝等讓學生深入學習和了解陶藝知識。

(三)構建區域陶藝聯盟,分享特色研發成果

我市在小學階段開展少兒陶泥的團隊并不多,我們可以嘗試聯誼組合,充分發揮輻射作用,吸引更多教師參與,一起約請陶藝名師進行理論及陶泥技能技巧培訓,跨學校建立強有力的陶泥專業團隊,一起推動隊伍建設,促進教師專業發展。

(四)引領陶藝前沿視角,演繹陶藝文化

陶泥具有鮮明的藝術性、獨特性和歷史性。依托少兒陶藝課程建設,提高學生陶藝素養,促進新時代核心素養的全面發展,形成陶藝課程文化,構建陶藝特色學校,在社會上形成一定影響力。

因“泥”而精彩,也因為教師的投入和學生的嘗試,讓泥土傳情綻放精彩,使中華優秀傳統文化與美術教育真正有機結合,在孩子們心中種下一棵傳承祖國優秀文化技藝的種子。