廣東財政支出的經濟增長效應

蔣育燕

(華南農業大學 公共管理學院, 廣東 廣州 510642)

一、提出問題

財政支出對經濟增長放大效應又叫財政支出的杠桿效應,是指財政支出變化導致國民經濟總量成倍變化的數量關系,是國民經濟增量與財政支出增量的比例關系。國內外關于財政支出對經濟增長的放大效應研究已經取得一些成果:邱國慶[1]認為制約地方政府的擴張性財政支出及優化財政制度是提高中國經濟增長質量的關鍵措施,而周波、張凱麗[2]認為中國的消費性財政支出具有穩定產出和通貨膨脹的作用,孫萌、臺航[3]認為財政支出能夠對經濟增長產生重要影響,并且不同的財政制度安排對經濟增長的影響也不一樣,楊志安、郭路、劉海洋、芳芳[4]研究發現如果財政收入與財政支出規模最優化相匹配時,財政收入結構調整不影響經濟福利,溫馨[5]認為財政支出與經濟增長相互影響,財政支出是通過其規模及結構對經濟增長產生影響。林永欽、群釗、麗群、冉冉[6]研究發現財政支出對經濟增長的作用具有地區差異性特征,王華春、劉清杰[7]研究表明:財政經濟性支出在短期內對經濟增長具有明顯的促進作用,長期內則不明顯。范慶泉、周縣華、潘文卿[8]認為財政的生產性支出對經濟增長的作用具有波動性,開始較強,然后減弱,最后為負作用,楊慎可[9]認為從短期看,生產性財政支出對經濟增長比較顯著,但從長期看,財政支出的經濟增長效應趨于小于0。夏祥謙等[10]認為財政支出能有效地提高全要素生產率,從而促進經濟的持續增長。侯榮華[11]認為財政支出的放大效應是政府作為經濟調控主體對經濟運行進行干預的結果。尹恒等[12]認為財政支出的經濟增長效應不是一成不變的而是處于動態變化的。Weber[13]研究發現美國財政支出對經濟增長的放大效應不同時期有所不同,從長期來看,美國財政支出對經濟增長的放大效應系數為1.1,但從短期來看,美國財政支出對經濟增長的放大效應系數僅為0.12。Matsuoka[14]研究得出日本財政支出的經濟增長效應系數小于0,可見,該時期日本財政支出的擠出作用比較明顯。Owoye[15]認為欠發達國家的財政支出對經濟增長的放大效應系數大于發達國家。Kandil16]認為財政支出對經濟增長的放大效應具有飽和效應,當財政支出占GDP的比例較小時, 財政支出對經濟增長的放大效應呈現正效應,當財政支出占GDP的比例較大時, 財政支出的經濟增長效應為負,財政支出的經濟增長擠出效應顯現。

可見,學者們對財政支出的經濟增長效應研究得出的結論不同,究其原因是財政支出對經濟增長的放大效應與經濟主體有密切相關,因此,財政支出的經濟增長效應具有區域性特征和時間性特征。廣東地處中國南部沿海,是中國改革開放的前沿陣地,經濟改革較早引入市場機制,在經濟發展中取得的成就比較大,在這個過程中,廣東財政支出對經濟增長的放大效應到底有多大?不同時期,處于不同經濟發展水平階段,廣東財政支出對經濟增長的放大效應有何變化?不同地區,其財政支出對經濟增長的放大效應有何特點?今后廣東財政支出如何更好地服務經濟發展,以確保廣東經濟持續健康地快速發展?科學地回答這些問題都是非常必要的也是非常重要的,但從查閱的文獻資料了解到:目前還沒有人對廣東財政支出對經濟增長的放大效應進行研究,而解決上述問題不但可以豐富財政支出理論體系,而且為廣東相關政府職能部門制訂科學的財政支出政策的提供理論依據,因此,有必要對廣東財政支出的經濟增長效應進行詳細研究。

二、廣東財政支出經濟增長效應的實證分析

(一)模型構建、指標設置及數據來源

1. 研究模型構建

利用1990-2017年廣東省人均財政支出量和人均國內生產總值數據包的時間序列數據構建協整及誤差修正模型[10],并使用stata軟件進行數據處理分析,以探討廣東財政支出對經濟增長的放大效應。

2. 指標設置

第一、廣東財政支出指標。采用廣東省人均財政支出量表示廣東省財政支出的力度,廣東省人均財政支出量越大,則廣東省財政支出的力度也越大,對經濟增長的作用也越大。

第二、廣東經濟增長指標。采用廣東省人均國內生產總值表示廣東省經濟發展水平,廣東省人均國內生產總值越大,則廣東省經濟增長越快,經濟發展水平越高。

3. 數據來源

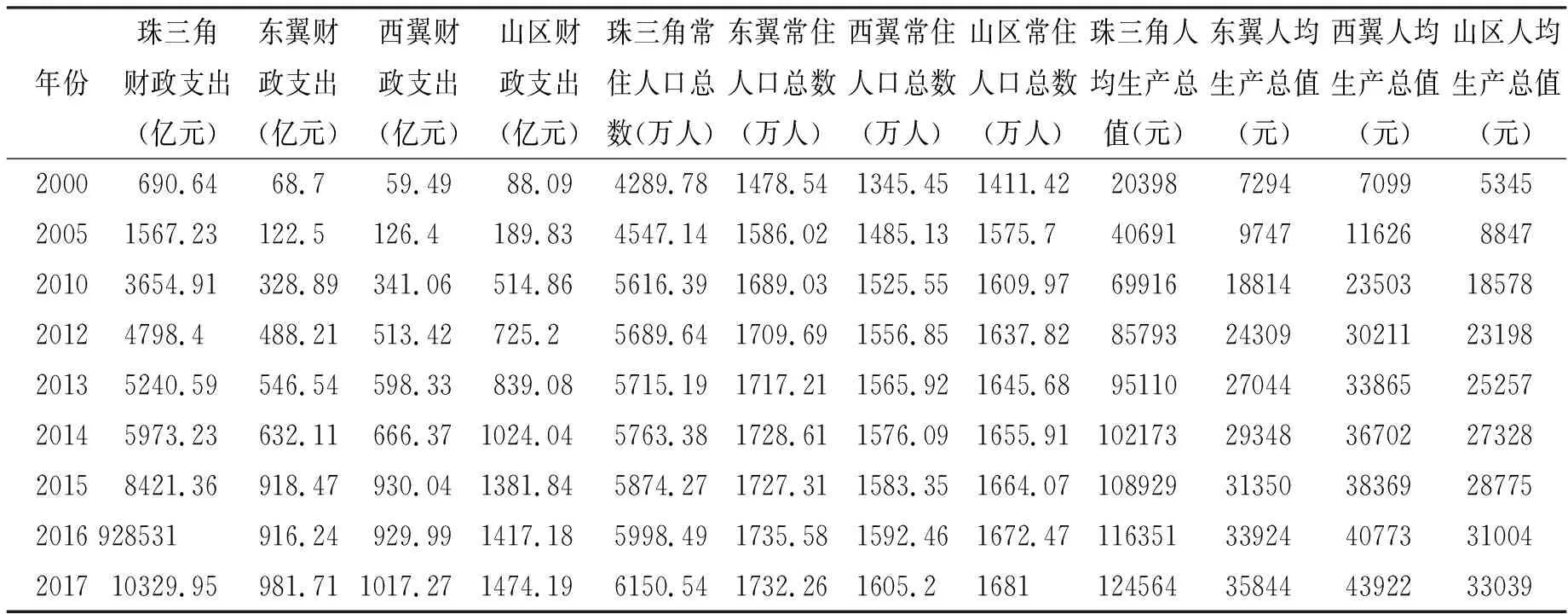

廣東財政支出對經濟增長的放大效應實證分析所使用的數據均來源于1991—2018年廣東統計年鑒,通過數據采集、整理和錄入得到1990—2017年廣東省財政支出總量、國內生產總值和人口總數的數據(見表1)。

(二)廣東財政支出的經濟增長效應特性

1.廣東財政支出經濟增長效應的時間特性

為了弄清廣東財政支出對經濟增長放大效應的時間特性,以時間為縱軸,對各時期廣東財政支出的經濟增長效應進行分析 。

(1)1990—2017年廣東財政支出對經濟增長的放大效應

為了探討1990—2017年廣東省財政支出對經濟增長的放大效應,首先,利用1990—2017年廣東省人均財政支出量和人均國內生產總值數據包繪制時間序列趨勢圖,發現廣東省人均財政支出量和人均國內生產總值具有明顯的時間趨勢;其次,對1990—2017年廣東省人均財政支出量和人均國內生產總值進行ADF檢驗,通過ADF檢驗發現,在1%的顯著性水平下,1990—2017年廣東省人均財政支出量和人均國內生產總值都是二階單整的。再次,對1990—2017年廣東省人均財政支出量和人均國內生產總值的回歸殘差進行ADF檢驗,殘差檢驗結果表明:1990—2017年廣東省人均財政支出量和人均國內生產總值的回歸殘差是平穩序列,這樣,二者間的平穩性檢驗得到確認,這同時也說明:1990—2017年廣東省人均財政支出量和人均國內生產總值增長具有長期密切相關關系。最后,對1990—2017年廣東省人均國內生產總值與人均財政支出量進行回歸分析,回歸結果得到廣東省人均國內生產總值與人均財政支出量的函數模型:

表1 1990—2017年廣東省財政支出總量、國內生產總值和人口總數

資料來源:《廣東統計年鑒》中國統計出版社,1991—2018年

GDPt=4264.26+6.09FOt+εtt=1,2,…,28

(1)

其中,GDP代表廣東省人均國內生產總值,FO代表廣東人均財政支出量,t表示時間。從 (1) 式可以看到1990—2017年廣東財政支出對經濟增長的長期放大效應系數為6.09,這意味著1990—2017年廣東人均財政支出量每增加1元則可使廣東人均國內生產總值增加6.09元,這說明了1990—2017年廣東財政支出對經濟持續增長發揮決定性作用。

從長期來看1990—2017年廣東財政支出的經濟增長效應系數為6.09,廣東財政支出的經濟增長效應是巨大的。那么,從短期來看,1990—2017年廣東財政支出的經濟增長效應系數是多少?為了探討這些問題,繼續運用stata軟件對數據做進一步處理分析,結果得到1990—2017年廣東省人均國內生產總值與人均財政支出量的短期關系函數模型:

△GDPt=84.3t+2.71△FOt+0.3811ECMt-1t=2,3,…,28

(2)

其中△GDPt代表廣東省人均國內生產總值增量,即本期廣東省人均國內生產總值減去前一期廣東省人均國內生產總值的差,△FOt代表廣東省人均財政支出量增量,即本期廣東省人均財政支出量減去前一期廣東省人均財政支出量的差,ECM代表廣東省人均國內生產總值和人均財政支出量長期相關關系的誤差,t代表時間。

從 (2) 式可以看到:1990—2017年廣東財政支出對經濟增長的短期放大效應系數為2.71,比長期放大效應系數小3.28。

(2)2000—2017年廣東財政支出對經濟增長的放大效應

為了探討21世紀以來廣東財政支出對經濟增長的放大效應的變化軌跡,選取2001—2018年廣東統計年鑒的相關數據,并用stata軟件對數據進行處理分析,重復上述的操作步驟,結果得到2000—2017年廣東省人均國內生產總值與人均財政支出量的長期關系函數模型:

GDPt=7549.689+5.6958FOt+εt, t=1,2,…,18

(3)

從 (3) 式可以看到:2000—2017年廣東財政支出對經濟增長的長期放大效應系數為5.69,這比1990—2017年廣東財政支出對經濟增長的長期放大系數小0.40,但比Weber[1]美國財政支出對經濟增長的放大效應系數大4.39,可見,2000—2017年廣東財政支出對經濟增長的長期放大效應作用也是非常大的。

為了探討2000—2017年廣東財政支出對經濟增長的短期放大效應,繼續運用stata軟件對數據做進一步處理分析,結果得到2000—2017年廣東省人均國內生產總值與人均財政支出量的短期關系函數模型

△GDPt=-3.9712t+2.847△FOt+0.2451ECMt-1, t=2,3,…,18

(4)

從 (4) 式可以看到:2000—2017年廣東財政支出對經濟增長的短期放大效應系數為2.847,比1990—2017年廣東財政支出對經濟增長的短期放大效應系數2.7大0.147,這說明隨著廣東經濟發展水平不斷提高,投資環境不斷改善,廣東財政支出的經濟增長短期效應增大,廣東省財政支出的經濟增長效應突出。

2.廣東省財政支出的經濟增長效應的區域特性

為了更進一步了解廣東財政支出對經濟增長放大效應,從橫向角度探討廣東財政支出對經濟增長放大效應的區域特征是非常必要的,于是,以廣東區域為橫軸,對廣東各區域財政支出的經濟增長效應進行橫向比較分析研究 。

廣東經濟區域劃分:粵西、珠三角、山區和粵東四大經濟區域(1)廣東四大區域,珠江三角洲包括:廣州、惠州、深圳、珠海、東莞、肇慶、佛山、江門和中山9市,粵東包括:潮州、揭陽、汕尾和汕頭4市,粵西包括:湛江、陽江和茂名3市,山區包括:云浮、清遠、韶關、河源和梅州5市。,進入新世紀以來,廣東省經濟的市場化進程不斷加快,產業轉移、經濟轉型加速推進,經濟總量不斷擴大,經濟結構不斷優化,但區域經濟發展不平衡導致的結構性矛盾依然存在。各區域在經濟發展中財政支出對經濟增長的放大效應有何差異?為了弄清這個問題,有必要分析廣東省各區域的財政支出對經濟增長的放大效應,然后進行區域間比較。即是,分別對珠三角、粵東、粵西、山區的財政支出的經濟增長效應進行研究,厘清不同地區財政支出的經濟增長效應的差異,為今后廣東財政部門制訂區域經濟協調發展的財政支出政策提供理論依據。

(1)珠三角地區財政支出對經濟增長放大效應

為了探討進入新世紀以來珠三角地區財政支出對經濟增長的放大效應的區域特性,從2001—2018年廣東統計年鑒中選取珠三角地區的相關數據(見表2),并用stata軟件對數據進行處理分析,重復上述的操作步驟,結果得到2000—2017年珠三角地區人均國內生產總值與人均財政支出量的長期關系函數模型:

GDPt=8881.5+9.2256FOt+εt, t=1,2,…,18

(5)

從 (5) 式可以看到:2000—2017年珠三角地區財政支出對經濟增長的長期放大效應系數為9.226,比同期廣東財政支出對經濟增長的長期放大系數大3.136。可見,2000—2017年珠三角地區財政支出對經濟增長的長期放大效應比全省平均水平大很多,珠三角地區財政支出對經濟增長的放大效應特別明顯。

表2 2000—2017年廣東四大區域財政支出、總人口及人均生產總值

資料來源:《廣東統計年鑒》中國統計出版社,2001—2018年。

然后,繼續運用stata軟件對數據做進一步處理分析,結果得到2000—2017年珠三角地區人均國內生產總值與人均財政支出量的短期關系函數模型:

△GDPt=4389.34+259.3192t-0.8△FOt+0.0218ECMt-1, t=2,3,…,18

(6)

從(6)式可以看到:珠三角地區財政支出對經濟增長的短期放大效應系數為-0.8,即珠三角地區財政支出對經濟增長的短期放大效應系數為負。這可能是經濟新常態條件下,珠三角地區財政支出側重引導產業升級換代,舊的產業轉移出去了,新的產業還在培育、扶植和發展中,規模經濟效應還沒有顯現出來,最終導致該地區財政支出的經濟增長短期放大效應系數為負。

(2)粵東地區財政支出對經濟增長放大效應

從2001—2018年廣東統計年鑒中選取粵東地區的相關數據(見表2),并用stata軟件對數據進行處理分析,重復上述步驟,得到2000—2017年粵東地區人均國內生產總值與人均財政支出量的長期關系函數模型:

GDPt=4137.6+7.176FOt+εt, t=1,2,…,18

(7)

從 (7) 式可以看到:2000—2017年粵東地區財政支出對經濟增長的長期放大效應系數為7.176,比同期珠三角地區財政支出對經濟增長的長期放大效應系數小2.05,但比廣東財政支出對經濟增長的長期放大系數大1.5798,可見,2000—2017年粵東地區財政支出對經濟增長的長期放大效應也是比較大的。

繼續運用stata軟件對數據做進一步處理分析,結果得到2000—2017年粵東地區人均國內生產總值與人均財政支出量的短期關系函數模型:

△GDPt=-79.98+173.14t+0.924△FOt-0.0658ECMt-1, t=2,3,…,18

(8)

從 (8) 式可以看到:2000—2017年粵東地區財政支出對經濟增長的短期放大效應系數為0.924,比同期珠三角地區財政支出對經濟增長的短期放大效應系數大1.728,但比廣東財政支出對經濟增長的短期放大系數小1.923,可見,2000—2017年粵東地區財政支出對經濟增長的短期放大效應是比較小的。即從短期上看,粵東地區的財政支出對經濟增長有積極影響,但是其放大效應并不十分明顯。

(3)粵西地區財政支出對經濟增長放大效應

從2001—2018年廣東統計年鑒中選取粵西地區的相關數據(見表2),并用stata軟件對數據進行處理分析,重復上述步驟,得到2000—2017年粵西地區人均國內生產總值與人均財政支出量的長期關系函數模型:

GDPt=4568.937+7.835FOt+εt, t=1,2,…,18

(9)

從 (9) 式可以看到:2000—2017年粵西地區財政支出對經濟增長的長期放大效應系數為7.835,比同期珠三角地區財政支出對經濟增長的長期放大效應系數小2.05,但比廣東財政支出對經濟增長的長期放大系數大1.5795,可見,2000—2017年粵西地區財政支出對經濟增長的長期放大效應也是比較大的。

繼續運用stata軟件對數據做進一步處理分析,結果得到2000—2017年粵西地區人均國內生產總值與人均財政支出量的短期關系函數模型:

△GDPt=543.1396-61.04t+7.78△FOt-0.34ECMt-1, t=2,3,…,18

(10)

從 (10) 式可以看到:2000—2017年粵西地區財政支出對經濟增長的短期放大效應系數為7.78,為全省最高。可見,2000—2017年粵西地區財政支出對經濟增長的短期放大效應是全省最大的,這可能是粵西地區財政支出改善投資環境吸引珠江三角洲的產業轉移過來推動經濟增長,承接產業轉移能夠在較短時間增加經濟總量,粵西地區的財政支出對經濟增長有積極影響,其放大效應非常明顯。

(4)山區財政支出對經濟增長放大效應

從2001—2018年廣東統計年鑒中選取山區的相關數據(見表2),并用stata軟件對數據進行處理分析,重復上述步驟得到2000—2017年山區人均國內生產總值與人均財政支出量的長期關系函數模型:

GDPt=3803.662+4.368FOt+εt, t=1,2,…,18

(11)

從 (11) 式可以看到:2000—2017年山區財政支出對經濟增長的長期放大效應系數為4.368,為全省最低,可見,2000—2017年山區財政支出對經濟增長的長期放大效應為全省最小,這可能是山區交通設施等投資環境較差,投資效益較小所至。

繼續運用stata軟件對數據做進一步處理分析,結果得到2000—2017年山區人均國內生產總值與人均財政支出量的短期關系函數模型:

△GDPt=110.3194+241.76t-1.34△FOt+0.019ECMt-1, t=2,3,…,18

(12)

從 (12) 式可以看到:2000—2017年山區財政支出對經濟增長的短期放大效應系數為-1.34,為全省最低。可見,2000—2017年山區財政支出的短期經濟增長效應非常小的,山區財政支出對經濟增長效應不明顯。

綜上所述,2000—2017年廣東各地區財政支出對經濟增長的長期放大效應系數從大到小的排列順序為:珠江三角洲(9.226)、粵西(7.835)、粵東(7.176)、山區(4.368);2000—2017年廣東各地區財政支出對經濟增長的短期放大效應系數從大到小的排列順序為:粵西(7.78)、粵東(0.924)、珠江三角洲(-0.8)、山區(-1.34)。可見,2000—2017年廣東各地區財政支出對經濟增長的長期放大效應珠江三角洲(9.226)最大,粵西(7.835)和粵東(7.176)次之,山區(4.368)最小,廣東財政支出對經濟增長放大效應的區域特性非常明顯。為什么會出現這種現象?究其原因,財政支出對經濟增長的放大效應可能與當地投資環境有關,珠江三角洲地勢平整,毗鄰港澳,投資環境最優,財政支出的經濟效益最高,財政支出對經濟增長的長期放大效應最明顯。粵西和粵東都是沿海地區,并且粵西的湛江和粵東汕頭都是改革開放第一批沿海開放城市,投資環境較好,財政支出的效益較高,財政支出的經濟增長效應較明顯。山區多山,地勢不平整,投資環境最差,財政支出的經濟效益最低,財政支出對經濟增長的長期放大效應最不明顯。

三、廣東財政支出的經濟增長效應機理研究

(一)數據來源

廣東財政支出對經濟增長的放大效應的機理分析所使用的數據均來源于1991—2018年廣東統計年鑒,通過數據采集、整理和錄入得到1990—2017年廣東省人均財政支出量和人均國內生產總值數據包。

(二)研究模型構建

利用stata軟件對數據進行非結構向量自回歸構建研究模型,以探討廣東財政支出對經濟增長的放大效應的機理。

(三)廣東財政支出的經濟增長效應機理研究

為了厘清廣東財政支出對經濟增長的放大效應的機理,利用stata軟件對1990—2017年廣東省人均財政支出量和人均國內生產總值進行非結構向量自回歸,得到1990—2017年廣東省人均財政支出量和人均國內生產總值相互關系函數模型:

GDPt=1.436GDPt-1(0.000)-0.248GDPt-2(0.393)-2.091FOt-1(0.129)+1.464FOt-2(0.335)+233.284(0.577)

(13)

FOt=1.122FOt-1(0.000)-0.422FOt-2(0.134)-0.0331GDPt-1(0.465)+0.099GDPt-2(0.065)-95.576(0.217)

(14)

其中,GDPt代表本期廣東人均國內生產總值, GDPt-1代表前一期廣東人均國內生產總值, GDPt-2代表前二期廣東人均國內生產總值,FOt代表本期廣東人均財政支出量,FOt-1代表前一期廣東人均財政支出量, FOt-2代表前二期廣東人均財政支出量,而括號內的數值為t值。

從 (13) 式可以看到:1990—2017年間本期廣東省人均國內生產總值和前一期廣東省人均國內生產總值高度相關,同時也與前二期廣東人均財政支出量密切相關。一方面,生產性財政支出增加,對企業補貼增加,則會帶動企業投資,社會產品供給增加,社會財富增多,推動經濟增長;消費性財政支出增加,政府日常性開支增加及政府對窮人的救濟增加,則會擴大社會總需要,使社會誘導性投資增加,社會產品供給增加,社會財富增多,推動經濟增長;另一方面,經濟增長使稅收增加,財政積累能力上升,為下一輪財政支出擴大做好準備。這說明廣東經濟增長具有歷史繼承性,廣東財政支出對經濟增長的擴大效應具有滾雪球式的積累效應,時間跨度越長,廣東財政支出對經濟增長放大效應就越大,這能夠比較好地解釋為什么廣東財政支出對經濟增長的長期放大效應大于短期放大效應的原因,并且闡釋了廣東財政支出對經濟增長放大效應的時間特性的內在形成機理。

從 (14) 式可以看到:1990—2017年本期廣東人均財政支出量不但與前一期廣東人均財政支出量密切相關,而且也與前二期廣東人均國內生產總值密切相關,這說明廣東財政支出與經濟增長具有相互促進的良性循環效應,本期財政支出量大,本期經濟增長速度快,本期國內生產總值增長快,本期繳稅能力強,本期財政收入增長快,財力充足,下期財政支出能力強,下期財政支出量更大,下期經濟增長速度更快,下期國內生產總值增長更快,下期繳稅能力更強,下期財政收入增長更快,財力更加充足,如此重復循環,財政支出與經濟增長相互促進的正能量不斷傳遞下去。這樣就形成財政支出對經濟增長的滾雪球式擴大積累效應。廣東不同地區經濟發展水平不同,財政支出能力差異,財政支出對經濟增長放大效應明顯不同。經濟發達地區本期財政支出量大,本期經濟增長速度快,本期國內生產總值增長快,本期繳稅能力強,本期財政收入增長快,下期財政支出能力強,下期財政支出量更大,下期經濟增長速度更快;而經濟落后地區本期財政支出量小,本期經濟增長速度慢,本期國內生產總值增長慢,本期繳稅能力弱,本期財政收入增長慢,下期財政支出能力小,下期財政支出量小,下期經濟增長速度慢,如此重復惡性循環,導致經濟發達地區與經濟落后地區的經濟發展水平差距不斷擴大。

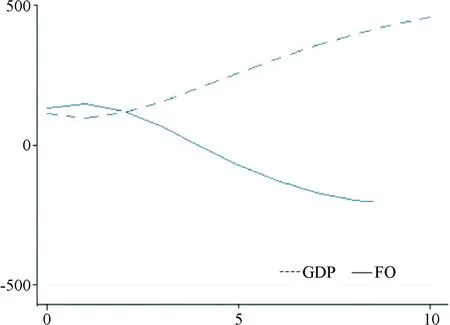

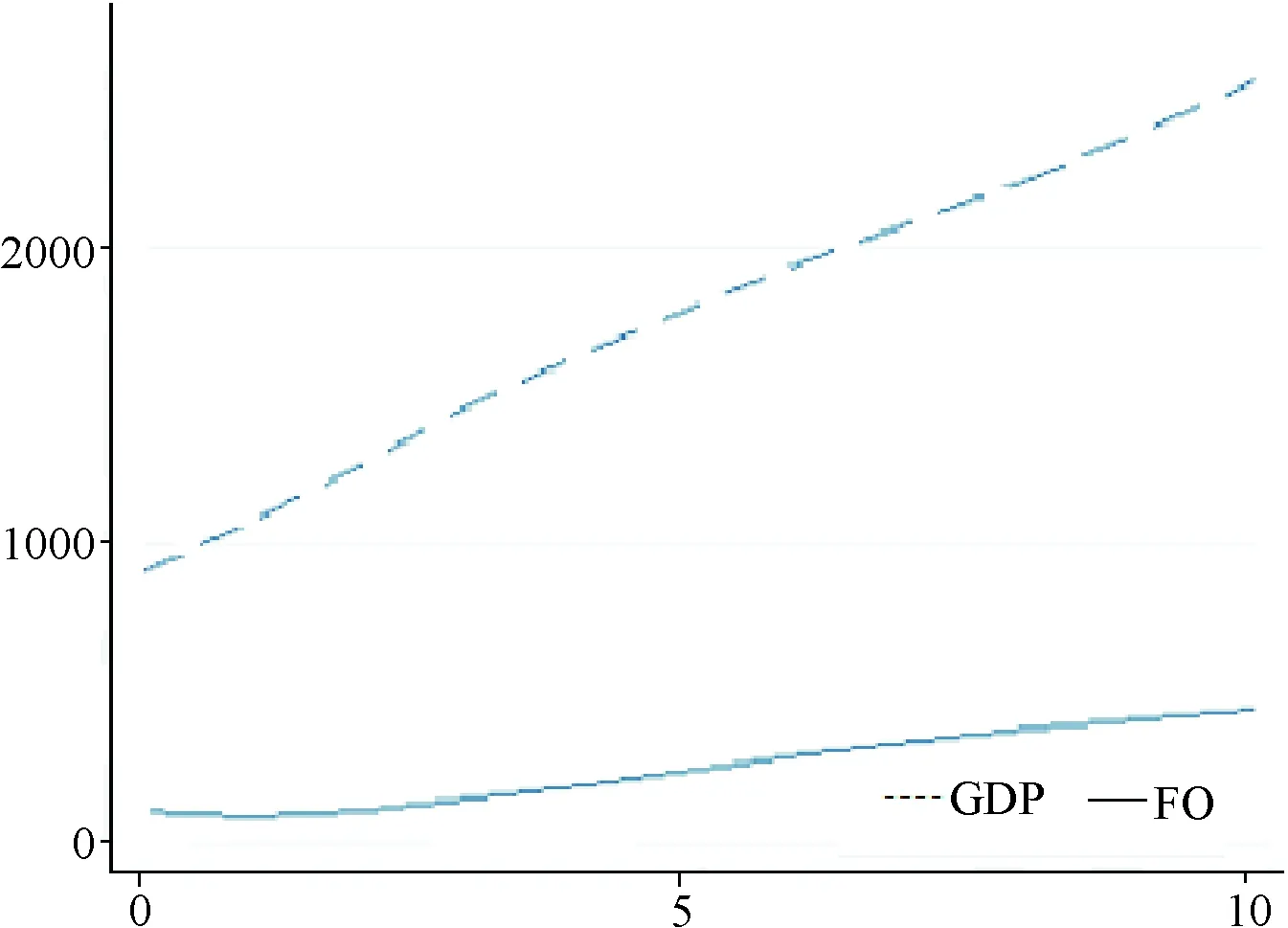

為了直觀地說明廣東財政支出與經濟增長相互作用產生的財政支出放大效應的機理,把1990—2017年廣東省人均財政支出量和人均國內生產總值相互關系函數式:(13) 式和(14) 式繪成脈沖響應函數曲線圖(圖1和圖2)。

圖1 人均財政支出(PO)關于新息的響應情況

圖2 人均GDP關于新息的響應情況

圖1顯示廣東人均財政支出對自身的變化的反應逐漸減弱;而廣東人均財政支出對廣東人均國內生產總值的變化的反應逐漸增強,廣東財政支出對經濟增長的放大效應有漸漸增強。圖2顯示,廣東人均GDP對自身的變化的反應比較明顯而且具有不斷加強趨勢,而廣東人均國內生產總值人均財政支出的變化反應前三年比較緩慢,之后不斷加快,廣東經濟增長對廣東財政支出的作用明顯。

綜上可見,廣東人均財政支出與人均國內生產總值相互促進良性循環,一方面,廣東人均財政支出增加促進人均國內生產總值增加,另一方面,廣東人均國內生產總值增長也促進人均財政支出增加,正是由于廣東人均財政支出與人均國內生產總值相互促進的良性循環,才出現廣東財政支出對經濟增長的放大效應比較明顯的結果。

四、研究結論和政策建議

1.廣東財政支出對經濟增長的放大效應非常明顯,廣東今后應該繼續加大財政支出力度以確保經濟持續健康發展

1990—2017年廣東財政支出對經濟增長的長期放大效應系數為6.09,不但比美國財政支出對經濟增長的長期放大效應系數1.1大4.99,而且也比國內外其他地區財政支出對經濟增長的長期放大效應大得多,廣東財政支出的經濟增長效應明顯。因此,廣東財政必須持續地增加支出,為廣東經濟持續健康發展提供持續而強勁的發展動力。

2. 廣東財政支出對經濟增長放大效應的時間特性非常突出,廣東財政支出不能僅著眼當前,而更應該放眼未來

2000—2017年廣東財政支出對經濟增長的長期放大效應系數為5.6, 1990—2017年廣東財政支出對經濟增長的長期放大效應系數為6.09,這比2000—2017年廣東財政支出對經濟增長的長期放大系數大0.49。可見,廣東財政支出對經濟增長的放大效應具有滾雪球式的滾動積累效應,長期放大效應大于短期放大效應。因此,對廣東財政支出不能僅僅考慮廣東財政支出的短期績效,而且應該重點考慮廣東財政支出的長期績效,只有這樣才能實現廣東財政支出的效益最大化。

3. 廣東財政支出對經濟增長放大效應的地區特性非常明顯,廣東財政支出應該統籌兼顧珠江三角洲、粵西和粵東并向山區適當傾斜

2000—2017年廣東各地區財政支出對經濟增長的長期放大效應系數從大到小的排列順序為:珠江三角洲(9.226)、粵西(7.835)、粵東(7.176)、山區(4.37);2000—2017年廣東各地區財政支出對經濟增長的短期放大效應系數從大到小的排列順序為:粵西(7.77)、粵東(0.926)、珠江三角洲(-0.8)、山區(-1.33)。可見,2000—2017年廣東各地區財政支出對經濟增長的長期放大效應珠江三角洲(9.226)最大,粵西(7.8354)和粵東(7.176)次之,山區(4.37)最小。廣東財政支出對經濟增長放大效應的區域特性非常明顯。珠江三角洲是廣東的經濟中心、粵西和粵東是廣東經濟兩翼,是廣東經濟的二大經濟基地,珠江三角洲、粵西和粵東經濟總量非常大,三地區的經濟總量之和占廣東經濟總量的比重非常大。為了確保廣東經濟持續健康發展,廣東財政必須持續加大對珠江三角洲、粵西和粵東的支出力度。并且,珠江三角洲、粵西和粵東投資環境較好,為了提高廣東財政支出的效率和財政支出對經濟增長的放大效應,廣東財政必須持續加大對珠江三角洲、粵西和粵東的支出力度。另外,雖然山區經濟總量較小,山區經濟總量占廣東經濟總量的比重較小,山區投資環境差。但是,為了確保廣東區域經濟平衡發展,提高廣東財政支出的公平程度,廣東財政支出應該對山區適當傾斜。