上古漢語旁格述賓式的語法屬性與分析*

蘇 婧 馮勝利

1南京大學文學院 江蘇 南京 210023 2北京語言大學語言科學院 北京 100083

提要 上古時期漢語中存在著大量的輕動詞導致的旁格述賓式,它們表達的題元關系十分豐富。如何以簡馭繁地解釋其復雜性,文章認為目前的介詞省略方案、多種輕動詞結構方案,以及施用詞結構方案都存在著問題,而Feng(2015)首先提出的抽象輕動詞INVOLVE方案則更具優勢。文章從原理和事實上進一步豐富了這一抽象輕動詞結構方案,并應用該方案充分解釋了上古旁格述賓式的語法屬性。

1 引言

眾所周知,在漢語中,述語后面的成分可以是受事賓語,也可以是并非直接參與事件而是與事件相關的成分(如地點、工具、方式、原因、對象、受惠者等)。這些直接出現在述語之后的事件涉入成分被稱為“輕動詞”的旁格賓語,(1)旁格成分在語義上表達事件的間接參與者,在句法上可以由介詞引入,也可以采用添加格標記的方式。Beavers(2009)直接將介詞和旁格形態歸在一個P范疇之下。旁格與主格、賓格形成對立,比起其他術語,能夠準確體現涉入成分的性質,也便于今后與其他語言、方言進行對比,故本文采用旁格述賓式來指稱這類現象。本文將旁格成分直接出現在述語之后的句式稱為旁格述賓式。也被稱為代體賓語、非受事賓語,或非常規/非核心賓語等等。這樣的現象從古至今均不乏見。現代漢語中的例子如:(2)例(1)-(3)來自BCC語料庫,稍作加工。

(1)很多市民在家吃父母,也沒個體面的工作。[吃父母:靠父母吃飯]

(2)我喜歡這種三餐吃食堂的生活。[吃食堂:在食堂吃飯]

(3)我在跟爺爺學寫毛筆。[寫毛筆:用毛筆寫字]

上古漢語中的例子如:

(4)宋公于是以門賞耏班,使食其征,謂之耏門。(《左傳·文公十一年》)[食其征:靠賦稅吃飯]

(5)宋昭公將田孟諸。(《左傳·文公十二年》)。[田孟諸:在蒙諸這個地方田獵]

(6)(齊桓公)蒙衣袂而絕乎壽宮。(《呂氏春秋·先識覽·知接》)[蒙衣袂:用衣袖蒙面]

對于上古時期的旁格述賓式,以往的研究主要在語義方面做了大量工作,如李新魁(1979)將古代漢語中的述賓關系分為12種,王克仲(1989)分為18類,楊伯峻和何樂士(1992)將關系賓語(即本文所說的旁格賓語)分為10小類。蔣紹愚(2014)更提出“先秦漢語主要用無標記形式表達述語和賓語之間的不同語義關系”這一設想。那么“無標記形式”(不含介詞或功能詞綴等結構,實即旁格述賓式)的語法屬性是什么?其句法結構究竟為何?目前學界一直沒有一個統一的看法。

雖然學界對旁格述賓式的看法尚無定讞,但總括而言可歸納為三種方案:1)介詞省略方案;2)施用詞結構方案;3)多種輕動詞結構方案。要比較這三種方案的解釋力,首先需要清楚了解旁格述賓式的語法屬性。因此,本文將利用上古時期《論語》《孟子》《左傳》中的語料,(3)本文選取《左傳》《論語》《孟子》作為先秦漢語的主要語料來源,因為這三部著作鮮有脫文訛誤,著作年代亦無爭議,字數充足,句式豐富,歷來也為古代漢語研究者視為先秦漢語的代表性著作。此外,為豐富例證,本文也會引用其他先秦兩漢文獻中的例子。先釐清旁格述賓式的語法屬性,再根據這些語法屬性來甄別分析三種方案解釋力的優劣,最后在此基礎上提出一個更適于解釋上古漢語旁格述賓式語法屬性的新方案。

2 上古旁格述賓式的語法屬性

2.1 題元關系

首先,我們根據形式句法學中的題元關系理論來分析上古漢語旁格述賓式的語義關系。就目前我們發現的例子而言,旁格賓語承擔的題元角色至少包括如下數種:地點、來源、目標、工具、對象、原因、目的、受惠者、多重關系者、動作涉入者。顯然,這是傳統所謂述賓語義關系多樣性具體表現。舉例如下:

(7)地點:宋昭公將田孟諸。(《左傳·文公十二年》)

(8)來源:予三宿而出晝,于予心猶以為速,王庶幾改之!(《孟子·公孫丑下》)

(9)目標:居二年,二弟出走,公子夏逃楚,公子尾走晉。(《韓非子·外儲說右上》)

(10)工具:五畝之宅,樹墻下以桑,匹婦蠶之,則老者足以衣帛矣。(《孟子·梁惠王上》)

(11)對象:棄疾:“君三泣臣矣!敢問誰之罪也?”(《左傳·襄公二十二年》)

(12)原因:王怒曰:“大辱國!詰朝爾射,死藝。”(《左傳·成公十六年》)

(13)目的:欒枝使輿曳柴而偽遁,楚師馳之。(《左傳·僖公二十八年》)

(14)受惠者:王巡虢守,虢公為王宮于玤。(《左傳·莊公二十一年》)

(15)蒙受者:欲見賢人而不以其道,猶欲其入而閉之門也。(《孟子·萬章下》)

(16)經歷者:為人后者為之子也。(《公羊傳·成公十五年》)

(17)多重關系者:郤氏亡,晉人歸之施氏。施氏逆諸河,沈其二子。婦人怒曰:“己不能庇其伉儷而亡之,又不能字人之孤而殺之,將何以終?”遂誓施氏。(《左傳·成公十一年》)

杜預注:“約誓不復為之婦也。”

(18)動作關系者:十二月戊午,秦軍掩晉上軍。趙穿追之,不及。反,怒曰:“裹糧坐甲,固敵是求。敵至不擊,將何俟焉?”(《左傳·文公十二年》)

惠棟補注:“《昭·廿七年傳》云:‘吳王使甲坐于道。’《荀子》云:‘庶士介而坐道。’故云坐甲。”

上述諸例中,有兩類題元角色需要特別說明:

1)多重關系者。例(17)的“誓施氏”中包含著“對施氏發誓”和“發誓內容有關施氏”兩個涉及關系。從句子的表層結構看,賓語“施氏”具有作為發誓對象的可能性;從上下文來看,施氏確實是夫人發誓的對象。此外,“誓施氏”還包含著所發誓言的內容,這一點從杜預注“約誓不復為之婦也”可以看出來,意即不再作施氏的妻子。可見,“誓施氏”不只包含了對象,而且包含著內容。本文將這類具有多重涉入關系的題元角色定名為多重關系者。注意,這與Feng(2015)中提到的“逃臣”和“免吾死”一樣,表達多重涉入關系的旁格述賓式,沒有對應的介詞轉說式,因為涉入對象和內容不用介詞,而用結構。

2)動作關系者。例(18)中的“坐甲”,惠棟認為“坐甲”和“介而坐道”一樣,是“穿著戰甲而坐”,已著甲。楊伯峻引《左傳·成公二十年》中的“擐甲執兵,固即死也”說:“句義句法與此相近,亦以已著甲為言,則后說為確。”我們也認同惠棟的解釋更符合先秦的戰爭情況,更符合該句的語境:身披鎧甲,帶好干糧,做足準備,等待作戰。“甲”是“坐”這一事件中隱含的行為“穿著”的受事,本文將這類題元角色定名為動作關系者,表達動作涉入關系的旁格述賓式也沒有對應的介詞轉說式。

總而言之,旁格賓語承擔的題元角色都是事件的間接參與者,而非施事與受事這樣的直接參與者。相較之下,旁格成分在事件中處于較為次要的地位(參與或介入性地位)。

2.2 表層形式

上古的旁格述賓式題元關系有如上述,那么它們的結構是怎樣的呢?它們有兩種表層形式,一種是述語之后有一個旁格賓語,即單賓式;另一種則是述語之后有一個旁格賓語,還有一個受事賓語,即雙賓式。先看單賓式,如:

(19)棄疾曰:“君三泣臣矣,敢問誰之罪也?”(《左傳·襄公二十二年》)

(20)子路曰:“桓公殺公子糾,召忽死之,管仲不死。”(《論語·憲問》)

(21)五畝之宅,樹墻下以桑,匹婦蠶之,則老者足以衣帛矣。(《孟子·盡心上》)

例(19)中“泣臣”可解釋為“對臣子哭泣”,“臣”承擔了對象角色;例(20)中“死之”可解釋為“為公子糾死”,“之(公子糾)”承擔了受惠者角色;例(21)中“樹墻下”可解釋為“在墻下種植”,“墻下”承擔了地點角色。以上數例都是只有一個旁格賓語的單賓式。再看述語帶一個旁格賓語和一個受事賓語的雙賓式。例如:

(22)王巡虢守,虢公為王宮于玤。(《左傳·莊公二十一年》)

(23)樹吾墓槚,槚可材也。(《左傳·哀公十一年》)

(24)師屬之目,越子因而伐之,大敗之。(《左傳·定公十四年》)

(25)欲見賢人而不以其道,猶欲其入而閉之門也。(《孟子·萬章下》)

(26)為人后者為之子也。(《公羊傳·成公十五年》)

例(22)中“王”是“為宮”的受惠者,“宮”是建造的受事;例(23)中 “吾墓”是“樹槚”發生的地點,“槚”是種植的受事;例(24)中“之”是“屬目”的對象,“目”是聚集的受事;例(25)中“之”(賢人)是“閉門”的蒙受者;例(26)中“之”是“為子”的歷事。以上數例都是含有兩個賓語的旁格述賓式,且順序固定為[述語+旁格賓語+受事賓語],旁格賓語是間接賓語,受事賓語是直接賓語。注意:相同語義的旁格成分既可作為唯一賓語出現在單賓式中,也可作為間接賓語出現在雙賓式中,都是事件的涉入成分。因此有理由將含有旁格賓語的雙賓式,也視為旁格述賓式的一個子類。與之相比,現代漢語雙賓式的間接賓語不能是地點和對象,也不能是在事件中受中性影響的經歷者。這是古今漢語在輕動詞句法上重要區別之一。(4)關于這一點,可參考Feng(2015)中相關論述。

2.3 整體句法位置

在上面分析的基礎上,我們現在可以從總體的角度來觀察旁格述賓式作為一個整體成分(XP)在句法結構中所處的位置了。首先,旁格述賓式可以和其他語義的旁格述賓式、受事述賓式、不及物動詞形成并列短語,由上古漢語的并列連詞“而”連接。例如:

(27)臣之而逃其難,若后君何?(《左傳·文公十六年》)

(28)天生民而立之君。(《左傳·襄公十四年》)

(29)欲見賢人而不以其道,猶欲其入而閉之門也。(《孟子·萬章下》)

例(27)中由“而”連接的“臣之”和“逃其難”都是旁格述賓式,但述賓之間的語義關系不同:“臣之”可被解釋為“做他的臣子”,“之”承擔經歷者角色;“逃其難”可被解釋為既因“災難”的出現而逃跑,也是從見到“災難”的環境里逃跑,類似于“逃臣”,“其難”與“逃”之間存在多重涉入關系,“其難”承擔多重關系者角色。例(28)中由“而”連接的一項“生民”是受事述賓式,另一項“立之君”則是旁格述賓式,可被解釋為“給他們設立君主”,“之”承擔受惠者角色。例(29)中由“而”連接的一項“欲其入”是受事述賓式,另一項“閉之門”是旁格述賓式,可以解釋為“對他關上門”,“之”承擔蒙事者角色。從句法而言,句法性質相同的結構才能形成并列結構(兩個IP、vP、VP或V’等)。基于此,可推測表達不同語義的旁格述賓式處于同一句法位置,旁格述賓式與受事述賓式也處于同一句法位置。

其次,旁格述賓式之前可以出現“可、能、可以”等情態動詞,也說明它們的句法位置之所在。例如:

(30)其人曰:“能亡人于國,不能見于此,焉用之?”(《左傳·文公七年》)

(31)叔向受金,而以見之晉平公曰:“可以城壺丘矣。”(《韓非子·說林下》)

例(30)中的旁格述賓式“亡人”可被解釋為“與別人一起逃亡”,處于表示意愿的能愿情態動詞“能”之后;例(31)中的旁格述賓式“城壺丘”可被解釋為“在壺丘筑城”,處于表示可能性的認識情態動詞“可以”之后。這些事實都說明,旁格述賓式在句法位置上,位于情態動詞之下。

不僅如此,普通的受事述賓式之前也可以出現這些情態動詞。例如:

(32)犖有力焉,能投蓋于稷門。(《左傳·莊公三十二年》)

(33)若以水濟水,誰能食之?(《左傳·昭公二十年》)

(34)立其薄者,可以得重賂。(《國語·晉語二》)

例(32)中的受事述賓式“投蓋”處于表能力的“能”之后;例(33)中的受事述賓式“食之”處于表主觀意愿的能愿情態動詞“能”之后;例(34)中的受事述賓式“得重賂”處于表示可能性的認識情態動詞“可以”之后。這也說明旁格述賓式和受事述賓式處于相同的句法位置。

最后,旁格述賓式之前之后也可以出現附加語性質的介詞短語,這也與受事述賓式的句法位置一樣。例如:

(35)十二月乙亥朔,齊人遷莊公,殯于大寢,以其棺尸崔杼于市。(《左傳·襄公二十九年》)

(36)公曰:“以火繼之。”(《左傳·莊公二十二年》)

(37)楚令尹子元欲蠱文夫人,為館于其宮側。(《左傳·莊公二十八年》)

例(35)中的“尸崔杼”可被解釋為“收崔杼的尸體”,“崔杼”承擔蒙事者角色,“尸崔杼”前面出現了引入工具的介詞短語“以其棺”,后面出現了引入地點的介詞短語“于市”。例(36)中,受事述賓式“繼之”(繼續宴會)之前出現了引入工具的介詞短語“以火”。例(37)中,受事述賓式“為館”(建造宮室)之后出現了引入地點的介詞短語“于其宮側”。

綜上所述,上古漢語旁格述賓式具有題元關系豐富、表層形式單賓雙賓均可、整體句法位置統一、位于情態動詞之下、與受事述賓式在同一層級等重要語法屬性。結構如此,我們不禁要問:上古漢語旁格述賓式何以會具有這樣一種語法屬性呢?任何一個旁格述賓式的句法分析都必須能夠解釋它的這些語法屬性。根據以往研究,我們可以借助學界對現代漢語旁格述賓式的分析來看上古漢語旁格述賓式的句法結構,大抵可歸為如下三種方案:1)介詞省略方案;2)多種輕動詞結構方案;3)施用詞結構方案。下面先討論這三個方案具體內容,然后分析其中存在的問題,最后提出我們的方案。

3 現存的解釋方案

3.1 介詞省略方案

以往研究中的第一種解釋方案是介詞省略方案。這一方案認為,旁格賓語之前有一個介詞,只是被省略了,或者說隱而未現。旁格述賓式表層形式是[V+DP],底層形式則是[V+(P)+DP]。我們知道,介詞本身具有引入旁格賓語的功能,在上古漢語中確實存在著部分語義的旁格述賓式和含有介詞的[V+P+DP]式對應的情況。例如:

(38)a.宋昭公將田孟諸。(《左傳·文公十二年》)

b.齊侯田于莒,盧蒲嫳見。(《左傳·昭公三年》)

(39)a.居二年,二弟出走,公子夏逃楚,公子尾走晉。(《韓非子·外儲說右上》)

b.臧昭伯之從弟會為讒于臧氏,而逃于季氏。(《左傳·昭公二十五年》)

(40)a.秋,齊侯盟諸侯于葵丘。(《左傳·僖公九年》)

b.豎牛欲亂其室而有之,強與孟盟,不可。(《左傳·昭公四年》)

李新魁(1979)、王克仲(1989)、楊伯峻和何樂士(1992)等研究持介詞省略方案。以楊伯峻和何樂士(1992)的解釋為例,他們提出關系賓語(即本文所說的旁格賓語)與動詞之間往往隱含著語義介詞,按照關系賓語與動詞之間的語義關系可分為十小類,即:為賓動、對(向、與)賓動、把(以)賓動、用賓動、以……給與賓動、給(替)賓動、因賓(而)動、動于賓、比賓動、行于賓。介詞省略方案的基本思想是:不同角色的旁格賓語由不同的介詞引入。

事實上,現代漢語中的旁格述賓式,郭繼懋(1999)、楊永忠(2007a,2007b)、程杰(2009)也都認為動詞之后的旁格成分是由一個沒有語音形式的、介詞性質的謂詞允準的。

3.2 多種輕動詞結構方案

在Larson(1988)的VP殼(VP shell)假設的基礎上,Chomsky(1995)將上層空動詞定義為一個“輕”的功能性語類v。Huang(1997)提出事件結構中均含有為事件分類的輕動詞v。馮勝利(2000,2005)、Feng(2003)首次將輕動詞理論應用于古今漢語的復雜述賓關系。繼之,Lin(2001)、梅廣(2003,2015)、鄧思穎(2010)及Li(2014)等也運用輕動詞理論對這種現象進行了研究。Lin(2001)提出現代漢語中有FOR、USE、AT、TO類輕動詞,引入目的、工具、地點、對象等論元;梅廣(2015)認為上古漢語中有為動、供動、與動和對動類輕動詞,受益者、供給對象、與事和交際對象等次要外部論元(即本文所說的旁格成分)都是通過輕動詞結構引入的。在他的系統里,不同的輕動詞對應不同語義的“動”。例如:

(41)vwei-為動:邴夏御齊侯。(《左傳·成公二年》)

(42)vyu1-供動:季氏飲大夫酒。(《左傳·襄公二十三年》)

(43)vyu2-與動:齊侯盟諸侯于葵丘。(《左傳·僖公九年》)

(44)vdui-對動:君三泣臣矣。(《左傳·襄公二十二年》)

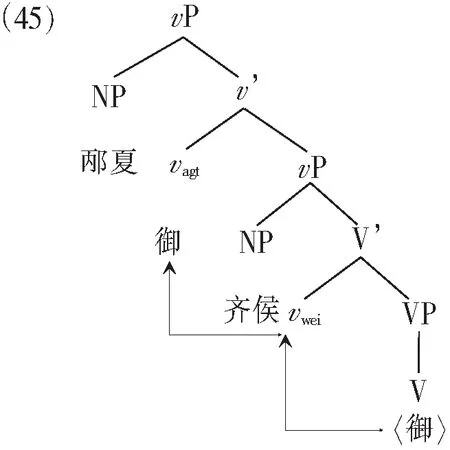

梅廣(2015)對“邴夏御齊侯”句法結構的分析如例(45)所示:

其中,“齊侯”是受益者,出現在vP指示語位置,表示受益的輕動詞vwei和表示施事的輕動詞vagt沒有語音形式,具有強特征,按照中心語移位限制(head-movement constraint),導致下層VP的中心語V“御”一路上移合并到vagt的位置上,留下的拷貝在PF層面被刪除,形成“御齊侯”這樣的形式,表示“駕車(御)這件事是為齊侯而做的”。

設置不同語義的輕動詞,無疑有利于在語義上解釋旁格賓語題元角色的多樣性。在句法位置上,輕動詞短語位于情態動詞之下,這也符合我們觀察到的旁格述賓式的語法屬性。

3.3 施用詞結構方案

學者在研究非洲班圖語時發現,班圖語可以運用加施用詞詞綴的手段,提供一個額外的空位,引入句中原先沒有的事件參與者,詞綴(施用詞)是施用結構的中心語,而新引入的論元被稱為施用論元(參見Marantz 1993;Pylkk?nen 2002;黃正德2017)。Pylkk?nen(2002)劃分出高低兩階施用結構,如果施用論元與受事論元之間存在領屬關系的轉移,是接受者(recipient)或來源(source)即為低階施用結構;如果施用論元是與事件相關的地點、工具、受益者等而與受事論元的領屬關系無關,則為高階施用結構。蔡維天(2007)進一步提出現代漢語普通話施用結構有高、中、低三階層,高階施用結構以顯性中心語“給”引介蒙受者,中階、低階則以隱性中心語引介蒙受者、受惠者等施用論元。

有研究采用蔡氏引進的施用詞結構方案來解釋現代漢語中的旁格述賓式。程杰和溫賓利(2008)、孫天琦(2009, 2011)、Cheng & Sybesma(2015)等認為,現代漢語的旁格賓語均由隱性施用中心語允準并引入。施用詞結構的句法操作與輕動詞結構有相同之處,都是沒有語音形式的隱性中心語促發下層中心語上移合并到它的位置上,只是中心語功能詞的性質不同。以孫天琦(2009)的解釋為例,該文認為“吃食堂”等結構表達的是外圍成分與事件的關系,屬于Pylkk?nen(2002)定義的高階施用結構,在VP之上。采用這種結構是為了滿足語用分析的要求,在施用結構中旁格成分取代受事占據終點位置,成為事件的核心。如果根據這種解釋,上古漢語中的旁格賓語式也就可能被分析為隱性的施用結構。不同位置的施用結構可以引入與事件相關的不同論元,因此施用結構方案似乎也可以解釋旁格賓語題元角色的多樣性。

無疑,上述三種現存的解釋方案都有可取之處,也頗有相似之處。在句法上,三種方案都認為旁格述賓式的表層形式與底層形式不同,旁格賓語并不是與述語直接組合,而是由一隱含(或省略)的功能詞引入。旁格賓語并非由動詞直接允準,而是句法操作所導致的。這種一致性的分析也與我們上文提出的旁格賓語的“次要”性相對應。從語義上看,三種方案均試圖用具有不同語義的功能詞來對應不同語義的上古漢語旁格述賓式,當然亦可用之解釋上古漢語旁格賓語題元角色的多樣性。然而,不幸的是,這三種方案都還存在一些致命的問題,下文將逐一分析、詳加說明。

4 現存方案的問題

4.1 介詞省略方案的問題

蔣紹愚(2014)已指出“介詞省略方案”在解釋語義方面的局限性:不是每一種述賓語義關系都能加上一個介詞;介詞和述賓語義關系并非一一對應;有些介詞是后起的,當時并不存在。(5)馮勝利(2014)也已經指出介詞省略方案的問題。馮文提出,有些句子雖然含有介詞的意思,但不用介詞來說,甚至根本無法用適當的介詞可以“迂說”或“轉說”,并將這種結構定名為“無介詞結構/前介詞結構”。

事實上,介詞省略方案無法解釋上古旁格述賓式的原因有二。第一,介詞省略方案不能解釋當時有對應的介詞但沒有與該介詞對應的結構,亦即,當時的介詞不這么用。譬如“樹吾墓檟”,“吾墓”是“樹檟”的地點,如果用“介詞省略”方案來解釋,那么就會補出介詞“于”,轉說成“樹于吾墓檟”。但事實上,上古漢語中根本不存在這樣的說法(或句法)。又如“為王宮”,若補入介詞就會說成“為為王宮”,也就是在動詞和受事賓語之間插入了一個附加語性質的介詞短語,上古漢語也不存在這樣的句法。既然當時并不存在這樣的結構,怎么能說是這種結構的省略呢?這是介詞省略說失去根據的第一點。

第二,介詞省略方案更不能解釋當時沒有對應介詞的事實。譬如“泣臣”,“臣”是“哭泣”的對象,用“介詞省略”方案就會補出介詞“對”“跟”或“向”,轉說成“對臣泣”“跟臣泣”“向臣泣”,但是,引入對象的“對”“跟”“向”等介詞都是東漢才產生的,當時的語言只有旁格述賓式“泣臣”,而沒有含有介詞的“對臣泣”“跟臣泣”“向臣泣”。沒有的東西怎么省略?非如此不可,那么就會出現一個嚴重的悖論:前代的結構“借”后代產生的介詞來“省略”。此亦可見,介詞省略說無法成立。從這里也可看出,當時的介詞必然很有限。據此,介詞省略方案在解釋旁格述賓式賓語語義(即題元角色)多樣性上,也必捉襟見肘。(6)當然,不可否認的是,上古有的介詞可以表示多種語義。譬如“于”這個介詞,就可以表示動作的地點、對象、程度、比較等。即便如此,介詞省略方案也無法預測省略了介詞“于”的結構所表示的語義。此外,有的語義可用多種介詞來表示,如“地點”既可以用介詞“于”引入,也可以用介詞“在”引入,表示地點關系的旁格述賓式究竟省略的是哪個介詞,根本無從得知。

事實上,旁格述賓式在上古時期并非少數,而是成批、成類存在的,它們都不能用介詞省略方案來解釋。可見,介詞省略方案在解釋上古旁格述賓式方面存在與事實不符的巨大漏洞,因此,這個解釋方案不可取。

4.2 多種輕動詞結構方案的問題

在對上古漢語旁格述賓式的解釋上,多種輕動詞方案在事實和原理上都存在著漏洞。

第一,從事實上來看,多種輕動詞方案不能解釋經歷類、多重類、動作類旁格述賓式。如果非要為表達這些語義的述賓式另外設立輕動詞,那么就會被表面現象所束縛,成為特設(ad-hoc)而非真正的解釋,為將來的研究留下重大隱患,即無論何時,每當發現一個新的語義表現,就不得不為之設立一個新的輕動詞。最后,輕動詞體系將淪為一個現象的清單,而非解決實質問題。更有甚者,這種“見義立項”的處理方式完全沒有預測新現象的能力,甚至有些時候還會遮蔽新現象的發現,阻礙研究的進一步深入。

第二,從原理上來看,多種輕動詞方案對輕動詞的分類完全依照語義,而不依照結構,這模糊了輕動詞的句法本質。上古漢語不同語義的旁格述賓式,在句法位置上沒有明顯的差異。前文指出,不同語義的旁格述賓式可以并列使用,具有統一的整體位置,如例(27),重述為例(46):

(46)臣之而逃其難,若后君何?(《左傳·文公十六年》)

“臣之”是“做他的臣子”,“之”承擔經歷者角色;“逃其難”是“因為災難而逃走、從見到災難的環境中逃走”,“其難”承擔多重關系者角色。兩個旁格述賓式的意義不同,但由“而”連接,成為一個并列短語。那么相同位置的輕動詞,如何產生不同的語義解讀?這是它的問題所在。鄧思穎(2010)就提出過:“只基于詞匯意義而提出的輕動詞(或其他功能詞)缺乏限制性,加入這一類功能詞無疑增加了句法學理論的負擔。”(7)鄧思穎(2010)對Lin(2001)提出的EXIST、PROCEED、INCLUDE這三個輕動詞也提出了歸并為狀態輕動詞BE的建議。鄧文認為這三個輕動詞的事件意義幾乎相同,沒有顯著的句法差異,而其意義上的區別(如果有的話)也必須通過主語以及主賓語的配合來實現。從這一點上看,輕動詞不宜從詞義上來分類也很明顯。如果僅是出于語義的考慮而沒有句法上的允準動機和限制,變成“有一種語義就對應設立一個輕動詞”,其實質又回到了為不同語義的旁格述賓式尋找對應介詞的老路之上,結果和“不同語義的旁格述賓式沒有對應的介詞”一樣,不同語義的旁格述賓式也沒有一一對應的輕動詞。

總之,多種輕動詞結構方案只是根據語義現象歸納出來的一個輕動詞的“清單”,既缺乏理論動機(motivation),也沒有原理上的支持。

4.3 施用詞結構方案的問題

施用詞結構方案在解釋上古旁格述賓式中同樣存在著原理上和事實上兩方面的困難。

第一,從原理上看,正如蔡維天(2017)所指出,漢語中施用詞和內輕動詞(inner light verb)“其實是一回事,有相同的語法功能和結構特質”。具言之,黏著語的施用詞綴,到了漢語便轉型為獨當一面的輕動詞。因此,據蔡維天(2017)的分析,施用詞在漢語的功能詞系統中并沒有立足之地。相反,采用輕動詞結構方案解釋上古漢語中的旁格述賓式,不僅從理論上優于采用施用詞結構分析方案,而且實踐上也把本來“一回事”的現象統一起來。

第二,施用詞是有限的,并不能無限擴展。在目前經典的施用結構研究中,沒有經歷類、多重類、動作類施用詞,也不能用施用結構來解釋這幾類旁格述賓式。而這些旁格述賓式在上古時期的句法上具有很強的能產性,施用結構方案不能解釋這類旁格述賓式的生成,亦即施用結構方案不具有解釋上的充分性。因此它不能作為旁格述賓式的最佳解釋方案,與多種輕動詞結構方案的問題相類似。

第三,施用結構有不同的層級,如受惠者和蒙事者就是由不同層級的施用中心語引介的。(8)按照蔡維天(2007)的分析,受惠者由低階施用中心語引介,蒙事者由隱性中階施用中心語或由顯性高階施用中心語引介。如果上古漢語中的旁格成分由施用詞引入,而且不同語義的旁格成分由不同層級的施用詞引入,那么不同語義的旁格述賓式就應該處于不同的層級。但是,從目前掌握的語料來看,不同語義的旁格述賓式,均處于同一層級:它們都在情態詞之下、vP之內,如例(30)和例(31)所示。不僅如此,引入蒙受者的旁格述賓式和引入受惠者的旁格述賓式,都能與受事述賓式形成并列短語。如例(28)“天生民而立之君”,“生民”是受事述賓式,與受惠述賓式“立之君”形成并列短語;再如例(29)“猶欲其入而閉之門也”,“欲其入”是受事述賓式,與蒙事述賓式形成并列短語。從這一點看,受惠述賓式與受事述賓式處于同一句法層級,蒙事述賓式與受事述賓式處于同一句法層級。據此可以推知,受惠述賓式與蒙事述賓式也處于同一句法層級。然而,如果按照施用結構方案,受惠述賓式和蒙事述賓式就分別是由不同層級的施用詞引入的,處于不同層級,那么句法上就不可能分別與受事述賓式并列使用。這與上古漢語的語言事實大相徑庭。換言之,從句法位置上來看,上古漢語旁格述賓式不可能是由施用詞結構生成的。

綜上三點,施用結構方案無法提供分析旁格述賓式句法結構的最優解釋方案。(9)對于用施用結構方案解釋現代漢語中的現象,鄧昊熙(2014)也從新增論元和動詞原來的賓語是否共現、新增論元是否是賓語、施用結構與介詞結構之間的關系這三個方面,對比發現現代漢語中的旁格述賓式和非洲班圖語的施用結構表現并不相同,認為用施用結構方案解釋現代漢語中的相關現象也仍需再討論。當然,上古漢語的旁格述賓式與現代漢語的旁格述賓式也可能是表面相似而實質不同的結構,這里引用現代漢語的相關研究意在說明應用施用結構方案解釋漢語現象仍需進一步的探討。三種目前的解釋方案都存在著重大的事實和原理上的問題。相比之下,本文認為Feng(2015)提出的INVOLVE解釋方案有很大的優勢。下面具體說明這一方案在解釋上的優勢所在。

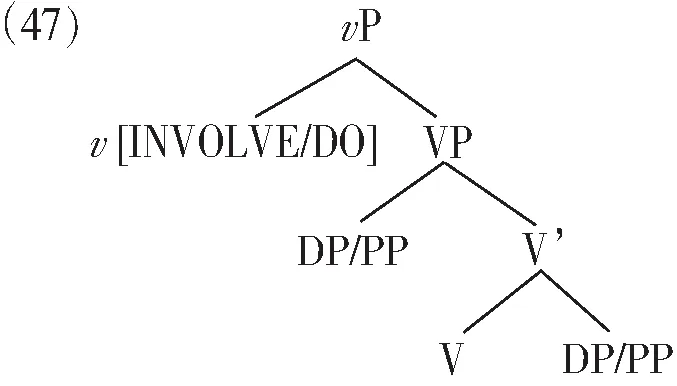

5 修正的抽象輕動詞結構方案

第2節已經說明,不同語義的上古漢語的旁格述賓式有著較為統一的句法屬性。除了多種輕動詞結構之外,Feng(2003)、馮勝利(2005,2014)其實已然指出古漢語的空動詞(covert light verb)可以表述許多不同的動賓關系,有的根本找不到后來與之對應的介詞來解釋,并據此預測動賓關系并不限于已經發現的語義種類。(10)前文提到,馮勝利(2014)提出有些句子雖然含有介詞的意思,但不用介詞來說,甚至有些根本無法用當時及后代適當的介詞來“轉說”或“迂說”。馮文把這樣的輕動詞句法結構定名為“前介詞結構/無介詞結構”,此即本文所說的旁格述賓式。需要注意的是,馮勝利(2014)的命名是從“輕動詞與介詞比較”的角度出發的,而本文的命名則是從賓語性質的角度出發的,二者名異而實同。特標于此,以免誤解。Feng(2015)提出了在上古漢語中存在一個更為抽象的輕動詞INVOLVE,(11)這里的INVOLVE也可以從張沖 和 Larson(2017)的分析來理解,亦即“(漢語)謂語表示事件的排序,選擇是一個組合概念,其中一部分是語用上的,一部分是分布/統計上的。”(即本文的多重關系)張沖與Larson用形式化的方法將題元角色轉為題元特征(feature),為漢語的旁格賓語提供了一個新的解釋。但語言中的這種“組合概念”到底含有多少題元特征以及如何決定特征的清單,文中沒有明確交代。而特征法與抽象輕動詞法二者哪個更富有預測性,也還有待進一步研究。將早前學者分出的多種輕動詞統一起來。INVOLVE以VP為補述語,位于VP指示語位置上的論元與它的謂語V’之間有著多樣的題元關系,整個結構的題元意義是:“有一個參與者涉及到某個事件中”,(12)這里的分析與黃正德(2017)相關,黃文提出“按照新戴維森式的一些處理方法(如Parsons1990),一個全新的分解方法是不把傳統的論元角色如施事、受事、目標、地點等視為論元,而是看作一種二元謂語, 并以個體和事件為其論元。”其樹形結構如例(47)INVOLVE輕動詞結構所示(Feng 2015):

上古時期,INVOLVE輕動詞是沒有語音形式的,下層動詞移位并合并到輕動詞位置上,故而在當時造就了語義多樣的述賓式。下面,我們在馮勝利(2005,2014,2016)、Feng(2015)的基本觀點之上,結合上古漢語的語言事實,進一步從原理和事實上論證上古漢語中的旁格述賓式是由一個抽象無音輕動詞“涉入”或“INVOLVE”所促發的移位而生成的。

先來看INVOLVE輕動詞的性質。馮勝利(2016)根據古代漢語的事實指出:輕動詞移位結構可為兩大類型:一是以“使/以”輕動詞為核心的“雙輕動詞結構”,二是“以“外涉論元成分”為基礎的“無介詞結構”(即旁格述賓式)。蔡維天(2016,2017)也提出輕動詞可分為內外兩類,與事件與事性相關的內輕動詞在輕動詞組邊緣地帶(vP periphery),與使事性相關的外輕動詞則在更高的左緣結構(left periphery)。(13)我們采用Feng(2015)的抽象輕動詞方案,但要把CAUSE輕動詞造就的使役型結構排除在外。Feng(2015)舉出了多種上古漢語述賓式的題元關系,除了本文所研究的事件涉入關系,還有Causative(使動)、Treatment(意動)關系。例如: ⅰ.匠人斫而小之。(《孟子·梁惠王下》)[使之變小] ⅱ.孟嘗君客我。(《戰國策·齊策四》)[以我為客]也就是說,在Feng(2015)的體系中,CAUSE也屬于INVOLVE所表現出的一種具體語義。本研究則明確提出:CAUSE與INVOLVE應當區分開來,其原因有二:1)在句法上,CAUSE輕動詞結構是雙層結構,除了CAUSE之外,下層還有表示變化或狀態的輕動詞;而INVOLVE輕動詞結構是單層結構,下層不再有其他輕動詞。2)與句法結構相對應,CAUSE輕動詞結構包含兩個事件——原因事件與結果事件,而INVOLVE輕動詞結構僅包含一個事件,在VP指示語位置上的是該事件的涉入成分,如2.3中所述,地點、工具、對象、受惠、蒙事等涉入關系都在同一句法位置上,沒有層級差異,其后,引入不同涉入成分的不同介詞從同一INVOLVE中分解出來。

因此,本文所說的INVOLVE與動作層次的“與事性(即事件的涉入成分)”相關,是內輕動詞。其投射出的輕動詞短語在結構上的意義是“做出一個涉及到某事物的事件”或“出現一個涉及到某事物的狀態”。根據本文的理論,在INVOLVE之上,還允許有更高的輕動詞。這更進一步說明了Feng(2015)方案中INVOLVE的性質和位置。

上古漢語句法中存在一個抽象的“輕動詞”也可以從馮勝利和蘇婧(2018)提出的上古漢語中存在著一個多功能的有音輕動詞——“為”的事實上看出來。例如:

(48)使用:危事不可以為安,死事不可以為生,則無為貴智矣。(《國語·吳語》)

(49)狀態:余為伯鯈。余,而祖也。(《左傳·宣公三年》)

(50)變成:高岸為谷,深谷為陵。(《詩經·小雅·十月之交》)

(51)存在:夫滕壤地褊小,將為君子焉,將為野人焉。(《孟子·滕文公上》)

(52)行為:子產歸,未至,聞子皮卒,哭且曰:“吾已! 無為為善矣。唯夫子知我。”(《左傳·昭公十三年》)

(53)受惠:夫子為衛君乎?(《論語·述而》)

(54)致使:井渫不食,為我心惻。(《易經·井》)

僅從上面羅列的例子來看,“為”具有使用(USE)、狀態(BE)、變化(BECOME)、存在(HAVE)、行為(DO)、受惠(FOR)、致使(CAUSE)等七種輕動詞的用法,這些用法是由一個抽象的輕動詞“為”在不同語境下“派生”出來的。上古時期既然存在一個有音抽象輕動詞“為”,那么在句法上也完全可以存在一個無音類的抽象輕動詞INVOLVE(涉入),它在不同的語境下可據具體語境做多種解讀,而在歷時演變中,這種不同語境的“具體解讀”便可分化出或虛化為不同的輕動詞或功能詞(介詞便是其中的一種)。

與其他三種解釋方案相比,INVOLVE方案在解釋旁格述賓式方面具有明顯的優勢,不僅能夠解釋我們目前所發現的現象及其屬性,而且在理論上也可以給我們新的啟示。下面分別論述。

第一,INVOLVE方案可以解釋旁格述賓式的多樣性,這是其他三種方案所做不到的。INVOLVE的結構意義就是“做出一個涉及到某事物的事件”或“出現一個涉及到某事物的狀態”,域外論元的題元角色就是涉及者,在具體語境中譯解出不同的題元意義,故而在上古時期表現出述賓關系的多樣性。Feng(2015)已經指出,應用INVOLVE結構可以生成表層形式相同而具體意義不同的例子。本研究進一步說明,抽象輕動詞短語根據具體語境可以有不同的譯解,表達人們所選取的事件的不同方面,由此造就了旁格賓語題元角色的多樣性。下面以表層形式相同的[逃+DP]為例:

(55)申包胥曰:“吾為君也,非為身也。君既定矣,又何求?且吾尤子旗,其又為諸?”遂逃賞。(《左傳·定公五年》)

(56)逃墨必歸于楊。(《孟子·盡心下》)

(57)居二年,二弟出走,公子夏逃楚,公子尾走晉。(《韓非子·外儲說右上》)

這三例中的[逃+DP]都是旁格述賓式。例(55)中“逃賞”可被解釋為既因“賞賜”的出現而逃跑,也是從面對“賞賜”的環境里逃跑,與“逃臣”“逃其難”類似,“賞”與“逃”之間是多重涉入關系;例(56)中“逃墨”則是“從墨子那里逃走”,“墨”是“逃”的來源;例(57)中“逃楚”則是“逃到楚國那里去”,“楚”是“逃”的目的地。“逃”與其后的名詞之間有不同的關系,但無論是哪一種,名詞所指稱的都是“逃”這一行為的涉入成分,只是由于上下文對事件牽涉成分的不同選取,譯解出了不同的具體意義。(14)“逃”常居于旁格述賓式中,因此可不斷引申發展出新的詞義。譬如由“從/面對……逃走”可引申出“逃離”之義;由“因為……逃走”可引申出“躲避”之義等。在我們的系統里,這是句法結構允準和導致的詞義變化,無疑,這也給未來的研究開辟了一個“句法引申義”的新課題。也就是說,上古時期雖“無標記”而又能表達不同述賓語義關系的現象,不是由詞項本身決定的,而是由特定結構中的句法操作及其語義轉譯所導致的。

如上所述,介詞省略方案、施用結構方案、多種輕動詞方案實際上都只能用不同的功能詞來解釋不同的語義,總會有“漏網之魚”不能對應的語義。若為了應對不同的語義而設立不同的功能詞,則必然會造成功能詞系統上沒有原則控制的膨脹。INVOLVE方案則可以避免上述問題,因為述賓式的結構意義可被統一解釋為“涉入”,而將具體語義的釋解交由具體的語境來處理。從這個意義上說,INVOLVE就是一攬子工程,就如同H2O,一攬子把各種各樣的水全都包括了。

第二,既然INVOLVE的結構意義是“涉入”義,因此多重關系類、動作類旁格述賓式的存在也是被句法結構所允許的,盡管它們不是過去常見的工具、原因、對象等等,但也是事件中的間接參與者,可以是人們所選取的事件的時空信息。

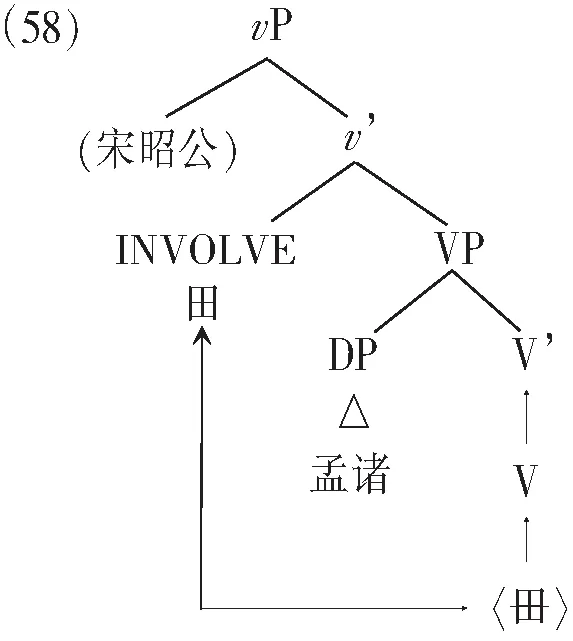

第三,不難看出,采用抽象輕動詞方案,可以統一解釋單賓和雙賓兩種旁格的述賓式。譬如,單賓式如“田孟諸”一類的句法結構,可以統一圖示為例(58)所示的句法結構:

這里涉入成分“孟諸”出現在VP指示語位置上,而動作的發出者則出現在vP指示語位置上。如上文所說,輕動詞v以VP為補述語,根據Chomsky(1995)的理論,由于輕動詞v沒有語音形式,故具有強特征,促發了下層中心語“田”(打獵)上移和合并到上層中心語v的位置,于是形成了“田孟諸”。(15)在句法上,本文所采用的移位操作屬于中心語移位(head movemet)中的一種,取自Feng(2014),跟以往形式句法學中的句法操作并沒有任何不同。移位路線遵循成分統制(c-command)原則,即發生移位的下層中心語是被其移位所至的輕動詞成分統制的。這里,我們也可以采用黃正德(2017)提出的輕動詞移位動因的一個新的說法,即“詞綴型或零形式的輕動詞可能要依靠與詞匯性宿主(lexical host)之間的一致性關系,這會激活(trigger)動詞移位或詞綴跨越(affix hopping)的操作。” 這種說法與傳統的解釋并不矛盾,至于哪種方案更具解釋力,則有待將來研究。

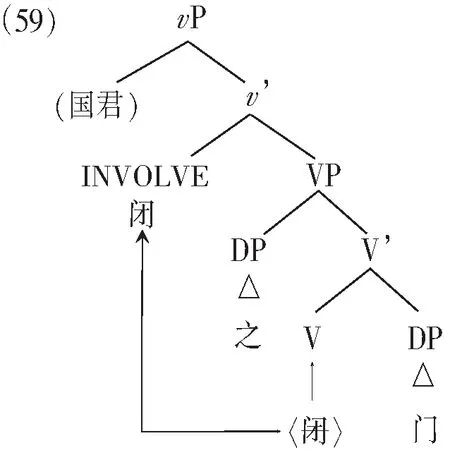

雙賓式“閉之門”的句法結構,則如例(59)所示:

與“田孟諸”相同的是,VP中心語“閉”受無音輕動詞吸引,上移和合并到v的位置上;略有不同的是,動作的受事論元“門”出現在V的補述語位置上,因此形成了雙賓式“閉之門”。這樣一來,我們很容易通過“中心語本身的詞匯特征會影響表層形式”這一基本事實預測:中心語本身是二元動詞或三元動詞,一定可以形成雙賓式,如“閉之門”;而如果中心語本身是一元動詞或名詞、形容詞,那么就會形成單賓式,如“田孟諸”。(16)句法結構上允許形成雙賓式,但也有中心語是二元動詞而形成單賓式的情況,這可能是語義或韻律的原因。

第四,不僅如此,采用抽象輕動詞方案,還可以解釋旁格述賓式統一的句法位置。不同語義的旁格述賓式都處于同一層級,并沒有出現在多個層級,這也是因為盡管語義不同,但是它們在句法結構上都是輕動詞短語。進而言之,旁格述賓式與受事述賓式也處于同一層級。按照Huang(1997)的觀點,所有的謂語中都含有輕動詞,即受事述賓式也可以被處理為輕動詞短語。兩者理所當然地具有相同的句法位置。

第五,INVOLVE方案最大的優越性是它的預測能力,這正是建立在歸納概括的基礎之上的其他方案所缺乏的。如上所述,INVOLVE結構本身的結構意義是“做出一個涉及到某事物的事件”或“出現一個涉及到某事物的狀態”,其在不同語境中可以激活/啟動不同的涉入者(involvers),無論這個涉入者后代由介詞標記與否。

事實上,本文所發現的多重涉入類、動作涉入類述賓式,正是在Feng(2015)方案下預測出來而后被發現的結果。馮勝利(2013)也提出,利用輕動詞句法分析“可以幫助我們發現和測知一大批‘前介詞結構’”。換言之,INVOLVE可以幫助我們發現上古時期更多的“有介詞的意義而找不到對應介詞轉說”的述賓式。

毋庸置疑,其他三種方案的短處正是INVOLVE方案的長處,而同時還可以預測新現象,既具有充分的解釋性,也具有準確的預測性。不得不承認,INVOLVE方案是我們目前認為的最佳方案。

6 結語

本文以上古文獻《左傳》《論語》和《孟子》為語料基礎,發現上古時期旁格述賓式具有具有題元關系豐富、表層形式單賓雙賓均可、整體句法位置統一,且擔任述語詞樣類繁多等語法屬性,從而進一步釐清了上古漢語旁格述賓式這一重要的語言事實。此其一。其二,本文在充分描寫的基礎上,充分比較和分析了現存三種可能方案的優與劣。

根據以往的研究,本文進而以修正的抽象輕動詞方案來解釋上古旁格述賓式,重申馮勝利(2005,2014)所說,旁格述賓式的底層結構是輕動詞結構,其表層形式是經過核心詞移位的句法操作派生出來的基本思想。我們發現,雖然有些旁格述賓式在上古漢語同樣可以找到“介詞轉說對應式”,但最為重要的是,上古輕動詞促發移位的表層形式并不永遠都有一個對應的介詞轉說對應式。

在這一理論和事實的基礎之上,我們進而提出:旁格述賓式表達的題元意義是“做出一個涉及到某事物的行為”或“出現一個涉及到某事物的狀態”。在具體語境中,旁格述賓式表達的涉入關系可以被譯解成多種多樣的vP內并現行為的復雜事件。正因如此,“逃V”在《左傳》里既可以是“從…逃(逃師)”,也可以是相反的“向…逃(逃諸侯)”;既可以表達復雜事件如“有/出現了…就…”的解讀(逃臣=見臣就逃),也可以理解或發展為“因…而逃”之意(逃難=見難就逃或因難而逃)。過去所說的上古漢語“述賓”關系的復雜多樣性,在我們看來是由輕動詞促發移位而造成的。抽象輕動詞方案能夠充分解釋上古漢語旁格述賓式的各種屬性,從目前的情況看,恐怕是最富有解釋力的方案之一。

旁格述賓式現象的研究再次證明了上古句法上存在著一個更為抽象的“涉入(INVOLVE)”輕動詞,它既可以是有聲的(overt,如“為”),也可以是無聲的(covert)。這一發現無疑為將來對輕動詞進行進一步的研究奠定了初步的基礎。在這種解釋方案下,旁格述賓式的演變與漢語史上的其他變化同步而行,是漢語綜合和分析雙向演變重要體現之一。Huang(2005,2009,2015)、馮勝利(2009)都認為輕動詞結構的演變體現了古今漢語的類型差異:上古時期的輕動詞語音上隱形無聲,于是激活輕動詞促發的核心詞移位,表現出豐富的綜合型的語言特征;而中古以后,輕動詞在韻律作用下語音顯形,不再能促發移位,于是漢語表現出顯著的分析型特征,(17)可參馮勝利和劉麗媛(2019)《漢語“綜合分析”雙向演變的韻律機制》一文。而輕動詞結構也變成了“事關語言類型的本質”(馮勝利2009)。正如Peyraube & He(2019)所說,“通過使用‘輕動詞’的理論和工具,來深化對古代漢語多個基本結構的分析,并解釋為什么介賓短語的使用在古代漢語中如此罕見”的事實,告訴我們“(每一位漢語歷時語言學研究者都應)在將來的研究中考慮到韻律形態和‘輕動詞’在句法結構演變所扮演的決定性角色”。旁格述賓式正屬于輕動詞結構中之一種,其理論價值也毋庸置疑。

本文主要討論了上古階段的旁格述賓式,并提出了解釋方案,其他時期的旁格述賓式究竟如何發展、如何演進,還有待將來的深入研究。