苦瓜在中國的引種和推廣研究

段 彥 王思明

(南京農業大學中華農業文明研究院,江蘇 南京 210095)

苦瓜(MomordicacharantiaL.),一年生攀援狀柔弱草本,多分枝;莖、枝被柔毛,卷須纖細,不分歧;花冠黃色;果實紡錘形或圓柱形,多瘤皺,長10—30厘米,成熟后橙黃色,由頂端3瓣裂。常見別名有:錦荔枝、癩葡萄、涼瓜。

苦瓜原產亞洲熱帶地區,廣泛分布于熱帶、亞熱帶和溫帶地區。印度、日本和東南亞栽培歷史悠久。17世紀傳入歐洲,多作觀賞用。[1]中國廣東、福建、云南、湖南、四川等地廣泛栽培。成書于北宋時期的佛教法眼宗典籍《景德傳燈錄》最早記載了“苦瓜”一詞,明朱橚編著的《救荒本草》第一次詳細記載了苦瓜的性狀、外觀及食用方法。引種至今,苦瓜在中國已形成較為豐富的品種,成為日常食蔬中的一部分。

一、苦瓜引種的時間及路徑

(一)引種時間

對于苦瓜的引種時間問題,學界普遍存在的三種說法。現將三種傳入說及其所選的史料證據進行詳細說明。

1.宋朝傳入說

《中國作物及其野生近源植物·蔬菜作物卷》中提到,“苦瓜約于南宋時傳入中國”;萬新建等認為苦瓜“南宋時傳入我國”[2];張德純的文章《蔬菜史話·苦瓜》中指出,“苦瓜傳入中國時間約在北宋時期,當時稱為錦荔枝,到南宋才有苦瓜一稱。”[3]苦瓜于宋朝時期傳入的說法,主要依據于宋朝時佛教典籍中記載的“苦瓜”一詞,如《景德傳燈錄》、《嘉泰普燈錄》、《五燈會元》等佛教典籍。《景德傳燈錄》載:“洪州泐潭寶峰和尚。有僧新到,師謂曰:‘其中事即易道,不落其中事,始終難道。’僧曰‘某甲在途時,便知有此一問。’師曰:‘更與二十年行腳,也不較多。’曰:‘莫不契和尚意么?’師曰:‘苦瓜那堪待客!’”[4]此后,宋代佛教典籍中多出現“苦瓜”一詞。圓悟克勤《佛果圓悟禪師碧巖錄》載:“……二十年來曾苦辛(自是爾落草,不干山僧事,啞子吃苦瓜),為君幾下蒼龍窟(何消恁么,莫錯用心好,也莫道無奇特)……”[5]南宋云門宗正受所作《嘉泰普燈錄》載:“筠州洞山微禪師。上堂曰:‘日暖風和柳眼青,冰消魚躍浪花生。當鋒妙得空王印,半夜昆侖戴雪行。’僧問:‘如何是默默相應底事?’ 曰:‘ 啞子吃苦瓜。’”[6]焦山庵體禪師《贊達摩》:“萬福西來老骨檛,不遵行止渡流沙。被人打落當門齒,啞子依前吃苦瓜。”[7]上述公案被編入《五燈會元》一書,亦成為一歇后語“啞子吃苦瓜——默默相應”,指心里默默思考,互相契合。此外,明王象晉所著《群芳譜》中一段對苦瓜記載亦成為其證據。《群芳譜》載:“附錄錦荔枝 一名癩葡萄,元時名紅姑娘,即詩所‘瓜苦’也。蔓生葉如葡萄,有微刺,蔓上有須,莖葉皆柔,結瓜有長短二種,色青,綠皮上磥砢,架作屏,紅綠陸離,最為可玩。瓜味微苦,小熟之,調以姜醋,可為蔬。清痰火,和肉煮食亦佳。熟時紅黃斑斑如錦,其中肉赤如血,味甘美。春時種,秋時收。子可入藥。宋仁宗時,陳堯佐母入宮,太后賜以錦荔枝,遂連皮食之。宮人多訕笑,夫人對曰:‘往年夢食此物,遂生堯佐;后又夢如初,遂生堯叟。’時仁宗尚無皇嗣,于是皇后及宮人相率竟食,后舉皇子二人。”[8]《群芳譜》中的記載更是成為《景德傳燈錄》等書中“苦瓜”一詞的“佐證”。因此,部分學者認為,苦瓜約在北宋或南宋時期傳入中國。

2.元朝傳入說

元朝傳入說所依托的史料主要為元大德《南海志》中對“蒲突”一詞的記載。廣州《羊城晚報》載《苦瓜與嶺南》一文中認為,“《大德南海志》的記載表明,至遲元代苦瓜就已傳入中國。”[9]楊寶霖在其《廣東外來蔬菜考略》一文中論述如下:“最早記載苦瓜的,是元大德八年(1304)成書的《南海志》,該書卷七《物產·菜》記有‘蒲葖’之名,明永樂元年(1403)成書的《廣州府圖經志》載:‘瓠(粵音蒲)突,即苦瓜也,其味清苦,夏秋間熟,土人用肉、蜆和煮侑食。’(其書已佚,見《永樂大典》卷一一九七引)《南海志》以苦瓜入菜類,《廣州府圖經志》明謂‘侑食’,在元明時代,廣東人已把苦瓜作蔬……”[10]由此形成元朝傳入說。

3.明朝傳入說

明傳入說以費信所著的《星槎勝覽》一書為史料證據。《星槎勝覽》載:“蘇門答剌國……有一等瓜,皮若荔枝,如瓜大。未剖之時甚臭如爛蒜,剖開如囊,味如酥油,香甜可口。”[11]部分學者認為“蘇門答剌國一等瓜”即為苦瓜。再加上《本草綱目》中提及“苦瓜原出南番”[12],進一步證明《星槎勝覽》中的記載為苦瓜。于是產生了“苦瓜于明朝時傳入中國”的說法。

通過上述對歷代古籍中“苦瓜”名稱含義的分析,可以發現,上述三種說法均有可推敲之處。宋時佛教典籍雖均記載了“苦瓜”一詞,但因缺少對苦瓜性狀的描述,無法證明佛典中所記載的“苦瓜”為現代意義上的苦瓜(MomordicacharantiaL.),有可能是對苦味瓜果的描述。明朝與宋朝相隔兩百多年,明人所載宋史料不知來源,缺乏考據,可信度低,加之未發現同時期佐證,不能作為苦瓜在宋朝時傳入我國的確切依據。

通過與《星槎勝覽》同時期的《救荒本草》中的“錦荔枝”進行文本對比分析,可以發現《星槎勝覽》中費信所載并非苦瓜,實為榴蓮。在形狀上,一等瓜“如瓜大”,與苦瓜的大小“結實如雞子大”差異甚大。“未剖之時甚臭如爛蒜”更是苦瓜所沒有的性狀。“剖開如囊,味如酥油,香甜可口”也與“內有紅瓤,味甜”不相符合。可見,《星槎勝覽》記載的并非苦瓜。在時間上,首次對苦瓜有確切記載的《救荒本草》成書于明永樂四年(1406),而鄭和船隊第一次回國時間為明永樂五年(1407);按照明朝傳入說,苦瓜最早應當在1407年傳入中國,晚于《救荒本草》成書時間。這一問題,吳德鐸也提出了疑問,認為苦瓜“永樂、宣德年間鄭和傳來之說”有誤。[13]由此看來,明朝傳入說不足為信。

相比其他兩種說法,筆者認為,元朝傳入說較為真實可信。大德《南海志》與永樂《廣州府圖經志》之間相隔近百年,以《廣州府圖經志》中的“瓠突”詞條解釋《南海志》中的“蒲突”,較為可信。該詞匯在嶺南地區語音發展上具有一致性,至清中期亦有此稱呼,并且在方言歌謠中亦有體現。[14]可以判斷,元朝傳入說有一定的依據,元朝時期嶺南地區有可能已存在苦瓜。

總而言之,明朝傳入說錯誤明顯不足為信,宋朝傳入說證據不足存疑,元朝傳入說有一定的可信度,但無法完全證明。筆者認為,在苦瓜傳入的時間問題上,依照現有的文獻基礎,可以確定明朝時期苦瓜已經傳入我國,其具體傳入時間可能在元朝或元朝之前。

(二)引種路徑

因缺乏史料記載和考古發現,關于苦瓜的引種路徑問題,學界暫時無人涉及。雖然無法確定引種苦瓜的具體路徑及方式,但是在目前所有資料的基礎上,能夠對苦瓜的引種路徑做出大致的推斷。從理論分析來看,苦瓜傳入中國的路徑有可能分為陸路與海路兩種方式,其中海路傳入的可能性最大。

苦瓜原產于南亞地區。南亞[15]包括現印度、巴基斯坦、孟加拉國、斯里蘭卡、尼泊爾、馬爾代夫、不丹和錫金等國家。漢朝時,西域道、滇緬道、南海道是中國和南亞之間經濟文化交流的主要路徑。[16]西域道即張騫開辟的絲綢之路。滇緬道屬民間貿易活動的路徑,《史記·西南夷列傳》中有所記載:“及元狩元年,博望侯張騫使大夏來,言居大夏時見蜀布、邛竹杖,使問所從來,曰:‘從東南身毒國,可數千里,得蜀賈入市’。或聞邛西可二千里有身毒國。騫因盛言大夏在漢西南,慕中國,患匈奴隔其道,誠通蜀,身毒國便道近,有利無害。于是天子乃令王然于、柏始昌、呂越人等,使間出西夷西,指求身毒國”[17],主要溝通了中國四川云南地區與印度的交通。南海道則為海上絲綢之路,從印度次大陸出發,經東南亞,南海再航行至我國嶺南地區。

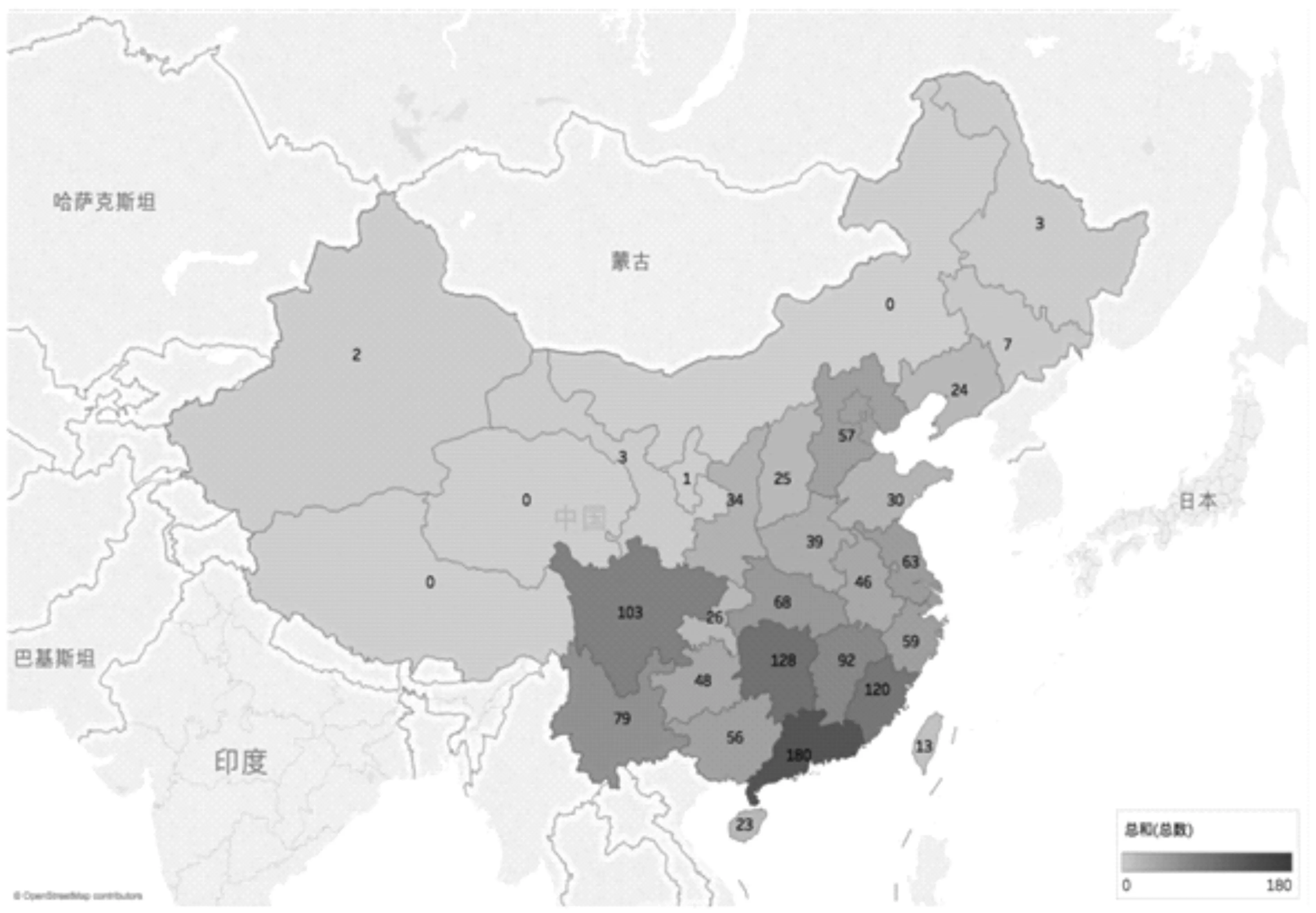

通過分析各地地方志對苦瓜的記載頻次,大致可以確定苦瓜主要分布在東南、西南地區,西北內陸如新疆、甘肅則分布較少(見圖1)。由此我們可以推斷,苦瓜由滇南道、南海道傳入的可能性最大。在陸路方面,苦瓜可能經滇南道傳入四川、云南地區,然后再擴散至廣西、廣東、福建等地。在海路方面,苦瓜可能通過海上絲綢之路,由東南亞傳入我國東部沿海地區,而后再由南往北傳播至華中、華北等地。

結合上述對苦瓜傳入時間的推測,苦瓜經由南海道傳入我國的可能性較高。若大德《南海志》中“蒲葖”一詞確為苦瓜,對于苦瓜的最早記載便可以推至元朝,嶺南也可能為最早傳入苦瓜的地區。其經海路傳入我國嶺南的可能性也相應增加。

另,對于苦瓜的傳入方式,筆者認為存在二次傳入的可能。《本草綱目》載:“苦瓜原出南番。”后世諸多古籍論至苦瓜傳入問題,均有相同記載。歷史上的南番即今天的東南亞地區。與苦瓜實際原產地南亞對比,此條很容易被今人理解為是“誤記”。但也存在一種可能,即苦瓜可能先傳至東南亞,然后再由東南亞進入我國。因傳入者自“南番”引入,便誤認為此種為南番原產植物,遂記之。這一推測尚缺乏史料依據與考古證明,還需進行深入研究。

總的來說,目前對于苦瓜是何時傳入中國、何種路徑傳入中國的問題,學界說法未能統一。主要原因在于史料記載有限、考古發現證據不足、研究深度不夠等。筆者對于苦瓜傳入時間、路徑的推斷,也需要更為深入的文獻、考古、數據分析等綜合考證。

圖1 各地方志記載苦瓜總次數分布圖

二、明、清、民國時期苦瓜在中國的推廣成效

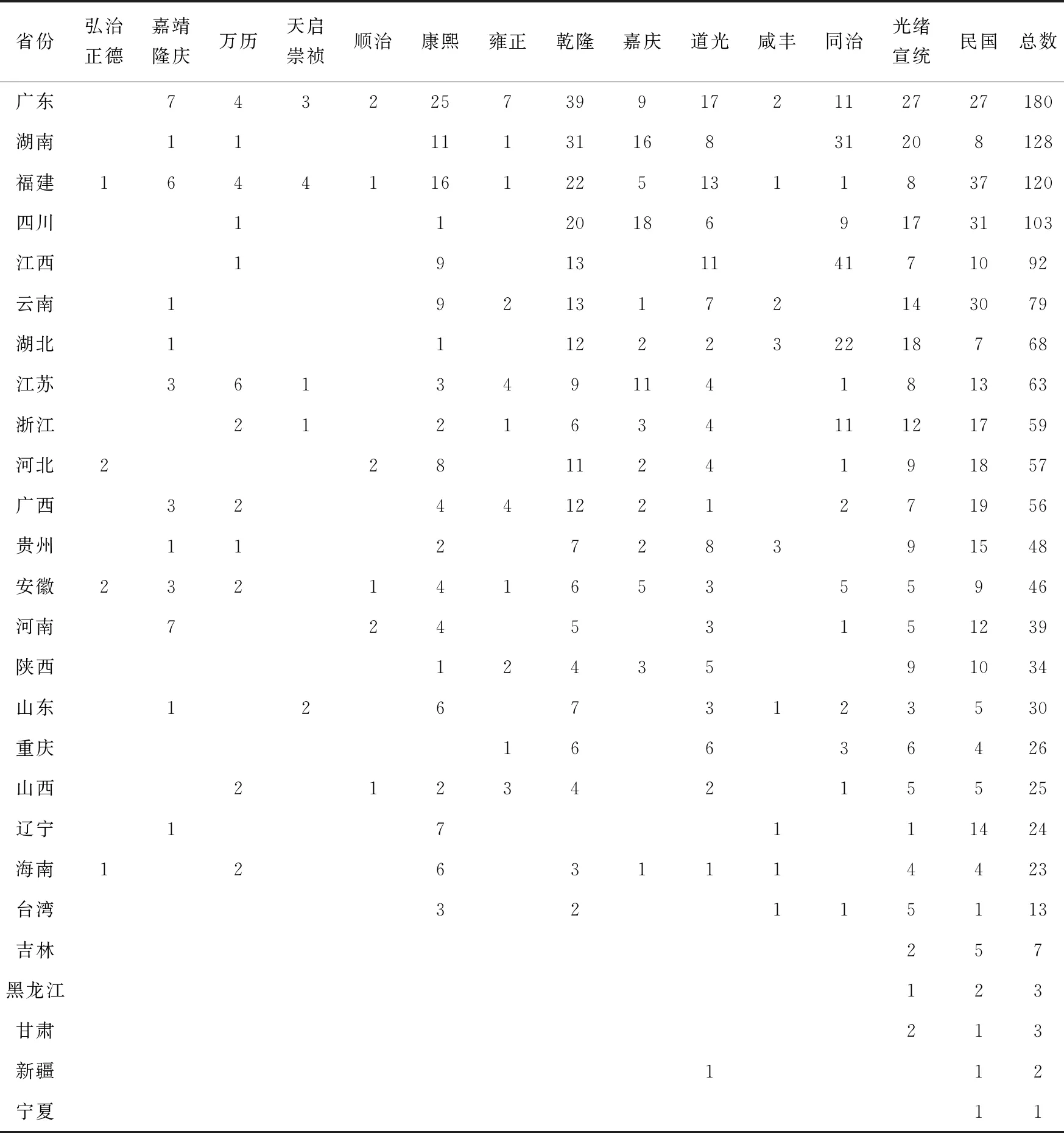

苦瓜傳入中國的時間應在明朝之前,但關于苦瓜的確切記載在明朝時才出現。加之苦瓜的傳入路徑問題僅處于推斷階段,未有足夠的證據支撐,使我們難以確定苦瓜在中國本土的推廣路徑,但可以通過分析明朝之后苦瓜在中國的推廣成效,從側面對這一問題窺見一斑。通過分析現有的明清時期方志資料,我們可以統計總結出各朝代記載苦瓜次數較多的地區,從而分析苦瓜在地域空間上的推廣成效(見表1);通過梳理明朝以來記載苦瓜的文獻,我們可以分析苦瓜在時間維度上的用途變化,從而分析推廣時各地區對苦瓜的接受程度,以此來反映苦瓜的推廣成效。

(一)苦瓜在地域空間上的推廣成效

根據明朝之后的方志記載,我們可以分析統計中國各省份方志記載苦瓜的次數。由表1來看,統計數量較多的省份,按照地域主要分布在華南(廣東、廣西)、華東(江蘇、浙江、江西、福建)、華中(湖南、湖北)、西南(云南、四川、貴州)地區;華北、東北地區記載次數居于其次;西北、青藏地區記載較為罕見。在全國范圍來看,苦瓜的方志記載次數呈現出南方明顯多于北方的特點。可見,南方對苦瓜的種植、使用較之北方地域更廣、頻次更高。由此可推斷,苦瓜在中國南方地區的推廣成效要優于北方地區。

表1 不同時期方志記載苦瓜次數統計表

說明:本表中北京、天津數據并入河北,上海數據并入江蘇,澳門、香港數據并入廣東。

(資料來源:對苦瓜有所記載的歷代方志。方志來源于南京農業大學農業遺產室藏《方志物產》、愛如生方志庫、鼎秀古籍全文檢索平臺。)

華南地區是方志中記載苦瓜頻次最高的地區,說明該地區苦瓜的推廣成效相比其他地區更為顯著。在北方地區將苦瓜視為救荒植物時,華南地區已將苦瓜視為蔬菜食用。正德年間,海南已開始食用苦瓜,“煮以蝦肉”食之。[18]明徐光啟《農政全書》記載:“南中人甚食此物,不止于瓤,實青時采者或生食,與瓜同,用名苦瓜也。青瓜頗苦,亦清脆可食耳,閩廣人爭詫為極甘也。此恒蔬,不必救荒,嘗過。”[19]清初,苦瓜多見于華南地區地方志與文人筆記。屈大均《廣東新語》中著錄:“苦瓜,一名菩薳,一名君子菜。其味甚苦,然雜他物煮之,他物弗苦,自苦而不以苦人,有君子之德焉。”[20]將苦瓜喻以君子之德,提升了苦瓜的影響力,“故今北人亦嗜之”。清中晚期,廣西地區出現以苦瓜命名的節日,如乾隆《興業縣志》記載的“苦瓜荔枝節”[21],光緒《北流縣志》中的“苦瓜豆角節”[22],說明苦瓜已融入南方民俗文化,在當地生產生活中占有一定地位。民國時期,華南地區方志對苦瓜的種植技術、種類記載更為詳細,如民國《廣東通志》記載:“甲長紡錘種:瓜長如紡錘,常有至二尺者,一種苦瓜。乙短紡錘種:瓜較前種短,一稱苦瓜。丙大頂種:瓜頂大,上廣下細,一種大頂瓜。丁小頂種:瓜頂小,上細下端微大,一稱尖頂瓜。”[23]苦瓜品種相比其他地區更為豐富,從側面反映苦瓜在華南地區推廣效果顯著。

華東地區中,福建是苦瓜推廣最有成效的省份。在明朝初期,苦瓜已見著于福建地方志記載,并在福建沿海一帶推廣傳播。《閩產異錄》記載“苦瓜,身長而微曲。皮痱瘤如荔支殼,故有癩葡萄之名。其小似荔支者,名金荔支。”[24]與苦瓜有關的多數文獻中,常備注“廣人甚珍之”[25]、“閔廣滇黔人皆喜”[26],可見在同一時期,福建、廣東地區對苦瓜的接受度較高。在食用上,福建地區多將苦瓜“腌作葅,或灌肉其內,或以煼肉。”[27]除食用果實外,福建地區將苦瓜葉用作治療小兒頭瘡的良藥。[28]此外,苦瓜在華東地區其他省份的推廣成效也十分明顯。乾隆年間,江西石城記載一種苦瓜,皮肉皆白且味不苦,獨甲于別處。[29]光緒年間,浙江地區方志記載苦瓜分為大葉與細葉兩種。[30]

華中地區栽培苦瓜的歷史較為悠久,明朝嘉靖年間湖南地區方志已有苦瓜記載。[31]清康熙之后,該地區記載苦瓜的次數明顯增加。道光時,苦瓜已成為湖南地區的“夏日常蔬”。[32]雖然苦瓜記載次數多,但該地區的苦瓜品種、栽培種植等記錄則較少,多為方志物產冊中的簡易統計,對其食用、藥用價值也鮮有區別于其他地區的著錄。

西南地區除青藏高原未有關于苦瓜的方志記載之外,四川、云南、貴州、重慶均有苦瓜栽培種植記錄。道光時,重慶地區稱苦瓜為“蟆瓜”,未將苦瓜納入蔬菜之類,以賞玩為主。[33]同治期間,苦瓜列入重慶地區蔬譜,但注明“北方人不食”[34]。四川地區在食用苦瓜上“煮熟水漂而后調味充食,亦有以糖漬而食者。”[35]總體來看,這一地區對苦瓜記載的詳細程度不高,多是將“苦瓜”一詞記載于方志物產蔬菜種類中,缺少性狀描述。

總而言之,從苦瓜的文獻記載詳細程度及地方特色來看,南方地區的記載明顯要比北方地區詳細,并明顯帶有地域特點。無論是統計數量,還是文獻記載詳細程度,南方地區整體上優于北方地區。由此可見,南方地區的推廣效果要優于北方地區,特別是廣東、廣西、福建、四川、湖南等省份。

(二)苦瓜在時間維度上的推廣成效

苦瓜作為一種外來物種發展為現在全國廣泛種植的夏日蔬菜,必然經歷了一個漫長的接受過程。在現有的文獻考古資料基礎上,我們能夠分析明朝之后苦瓜在時間維度上的用途變化,從而分析在各個時間段苦瓜在不同地區的接受程度,最后總結苦瓜在時間維度上的推廣成效。

明永樂年間,朱橚編纂的《救荒本草》中將苦瓜列為救荒植物。這是目前為止對苦瓜用途的最早記載。這一時期,災害頻繁,民眾苦不聊生,饑饉時常發生,在生產力低下不足以解決饑荒問題的情況下,急需尋找其他的解決之道。再加之朱橚本人對本草的關注和其皇室文化背景,《救荒本草》得以問世。[36]該書成書于河南開封地區,在一定程度上反映了北方地區苦瓜的食用特點。書中所錄苦瓜名稱為“錦荔枝”,作為救荒植物的一種,其食用方法與而今“食用青皮”不同,是“采荔枝黃熟者,食瓤”[37]。這一食用習慣,北方部分地區直至民國時期仍有保持。其后,《明一統志》及各地地方志等對苦瓜均有記載,對于苦瓜的名稱大多使用“錦荔枝”,食用方法也多為待成熟為深黃色時“棄皮,取瓤可充果。”[38]正德年間,海南地區已有《瓊臺志》記載,“苦瓜蔓生,長尺許,皮癩,煮以蝦肉,一種野生長寸許,外地呼為癩葡萄。”文中長尺許者,與《救荒本草》中“狀似荔枝而大”的錦荔枝不同。這表明此時南北所食苦瓜品種已出現差異。

明嘉靖年間,李時珍將苦瓜作為藥用植物收入《本草綱目》。《本草綱目》中分析了苦瓜果肉與子的藥性成分,瓜肉“主治除邪熱,解勞乏,清心明目”,子“主治益氣壯陽”[10]。后世諸多醫學藥典多將苦瓜作為藥物記載,如清康熙年間的《本經逢原》[39]、清乾隆時的《本草求真》[40],并被廣泛用于解熱惱,或是與其他藥物并用治療熱癥。

明末清初,“閩廣地區將苦瓜作為蔬菜食用”這一現象被諸多文獻記載,如明徐光啟《農政全書》中有“南中人甚食此物”。與此同時,在苦瓜的食用上出現明顯的地域差異,閩廣多食苦瓜而其他地區雖也有食用但“不慎愛重”。王世懋《學圃雜疏》中記載,“吾地有名錦荔枝者,外作五色蜂窠之狀,內子如鼈蟲,人甚惡之。不知閩廣人以為至寶,去實,用其皮肉煮肉,味殊苦。廣人亦為涼,多于京師。”[41]《本草乘雅半偈》記述,“閩廣者,瓜長尺許,他處則圓短,但本大末銳耳。取殼皮青翠者,煮肉作羹,及鹽醬充蔬,味雖苦澀,頗有清韻,善解熱惱也。”[42]可見,此時閩廣地區廣泛食用還未成熟青皮苦瓜,將其作為解熱蔬菜。與此同時,苦瓜除了作為救荒植物外,也出現了園林植物所具有的觀賞功能。具有觀賞功能的苦瓜主要為金鈴子,因其為草本藤蔓,種盆成葢,以觀賞其果為主,“生果若荔枝少大,色金,紅肉甜,子可入藥,秋結實,頗亦可觀。”[43]

清初,苦瓜在閩廣進一步推廣,在其他地區的接受程度也逐漸提高,經歷了從“江南人謂之錦荔枝,不堪愛重也”到“今北人亦嗜之”的過程。此時,苦瓜(錦荔枝)的園林觀賞功能仍然存在,多以懸掛、盆栽之,或“種薔薇屏下,翠葉滿籬,秋結荔子,青紅斑駁。”[44]此一時段對苦瓜的食用方法記載頗多,閩廣地區“或腌作葅,或灌肉其內,或以炒肉。”[45]同時,苦瓜開始出現在官修農書上,如《御定月令輯要》中所記載的“錦荔枝〔增本草綱目,苦瓜,名錦荔枝,即癩葡萄。生苗引蔓,莖葉卷須,并如葡萄而小。七八月開小黃花,五瓣,如椀形,結瓜青色,皮上痱,一如癩及荔枝殼狀,熟則黃色,自裂,內有紅瓤,南人以青皮煮肉,及鹽醬充蔬。〕”[46]

清中后期,記載苦瓜的文獻數量增加。農書方面,官修農書《授時通考》中繼續將苦瓜列為蔬菜;私人編纂的農書如張宗法的《三農紀》、楊鞏的《中外農學合編》對苦瓜的性狀、種植技巧有詳細記載;醫學著作如《本草綱目拾遺》《本草求真》詳細記載苦瓜與其他藥物配合使用的治療方法;與此同時,苦瓜作為園林植物的功能依然存在,“當秋風兮,吹與扁豆、絲瓜,延緣老圃,蟲聲啾唧,雁影迷離,不由人不動鱸膾之思也”[47],富有意境。這一時段較之之前有所發展的,在于綜合性植物志對苦瓜的收錄,及苦瓜食用方法的進一步擴展、養生食譜的出現。《植物名實圖考》詳細記載苦瓜的性狀、食用與藥用價值、分布地區及食用方法。在此之前,苦瓜多收錄于野菜譜錄、農書、園林植物錄、地方志類型書目中,影響范圍有限,也從另一面反映出苦瓜在當時的普遍性不高。綜合性植物志對苦瓜的收錄,表明苦瓜的普遍性得到認可。在苦瓜的食用方面,閩廣地區仍最為突出,出現了與香螺、鰣魚等物共同煮食的飲食法。[48]此外,這一時期養生食譜開始將苦瓜收錄其中,將苦瓜的食用、藥用功能擴展至食療養生部分。《隨息居飲食譜》中記載苦瓜“青則苦寒滌熱,明目清心。可醬可腌。鮮時燒肉,先瀹去苦味。雖盛夏而肉汁能凝,中寒者勿食。熟則色赤,味甘性平。養血滋肝,潤脾補腎。”[49]

民國時期,對苦瓜的記載主要集中在地方志。從記載數量和記載地域來看,都較之前時期有了增長擴大。此時,苦瓜的推廣已經遍及全國范圍(見圖1)。

總的來說,苦瓜在時間維度上的推廣經歷了由救荒植物到藥用植物、園林植物、蔬菜的過程。無論是從接受程度來看,還是對苦瓜的利用方式來看,在各個時間區間下,閩廣地區即現在的華南地區將苦瓜作為蔬菜的接受度普遍高于其他地區。綜合上述苦瓜在地域維度上的推廣成效來看,我們能夠發現,南方地區對苦瓜的推廣成效明顯高于北方地區,其中以廣東、廣西、福建、貴州、海南等地最為顯著。這一結論,也能從側面反映出這些地區將苦瓜作為蔬菜食用的歷史悠久,并極有可能是苦瓜在中國最初引入種植的地區。

三、苦瓜在中國推廣的動因分析

由前文分析可知,苦瓜在中國的推廣呈現出南方地區推廣成效高于北方地區的特點。出現這一現象的原因主要與種植地氣候環境、飲食習慣等因素有關。

(一)南方的自然氣候環境適宜苦瓜生長

苦瓜原產于亞熱帶地區,栽培環境條件應與其原生地區環境氣候條件相似:溫度要求較高,通過長期的栽培和選擇,10—35℃均能適應,種子萌芽的適溫為33—35℃,開花結果的最適溫度為25℃左右,要求日照充足,生長期間要求有70%—80%的空氣相對濕度和土壤相對濕度,土壤要求不高。[50]

中國南方地區多為亞熱帶季風氣候與熱帶季風氣候,春夏季氣溫較高,夏季日照時間長且充足,多雨水,空氣濕度高;北方地區屬溫帶、寒帶氣候,溫度較低,夏季日照時間長,雨水比南方少,空氣濕度低于南方。從土壤條件來看,南方地區多為黃壤土與紅壤土,土質條件較之北方地區的棕壤、黑壤略差。因苦瓜本身屬于對土壤要求不高的植物,再加之南方地區氣候條件與其原生環境氣候條件差異小,所以苦瓜在南方的種植比北方更為廣泛,推廣效果更好。

(二)栽培技術簡單

關于苦瓜的栽培技術,文獻中著錄較少。最開始作為一種野菜被記錄,也從側面反映苦瓜栽培成本低,容易生長存活。張宗法《三農紀》記有“春初治畦生秧,秧開大葉,移栽。先挖穴尺余深,填以草美,掩以肥土,方栽之。頻澆糞水,宜壅煙塵,則蔓茂。每穴止留一顆,或竹木作架棚,引蔓須掐去旁枝,止存正本,符八九尺,任其蔓延,結實壯大。”[51]民國時期,地方志中出現對苦瓜栽培的詳細記錄:“苦瓜在瓜類中性質極其強健,近于野生,不拘何種風土,俱可栽培,而廣東之氣候溫暖,尤其適合苦瓜,種子皮甚厚,如在十二月下種者,須將瓜仁浸潤令其出芽,然后播種瓜子之尖,須使向下,每六下種三四粒,用土覆蓋,候生長之后插棒,令其將藤伏地一尺,生根入地,然后令其纏棒上升,其余與結瓜方法相同,至四月初旬漸有收成。”[52]種植方式簡單,僅需插棒搭架助藤蔓纏繞,病蟲害少,對肥料、土地沒有特殊要求,易于存活。這些特點使得苦瓜在氣候適應地區得以廣泛栽培,擴大推廣。

(三)南方地區夏季降暑解熱的飲食習慣

夏季,中國南方地區常出現高溫酷暑,亞熱帶季風氣候地區7月平均氣溫可達29℃,熱帶季風地區全年高溫。解熱降暑成為南方地區夏季飲食的主題。苦瓜在味覺上的“苦”味與功效上“除邪熱”,使其成為南方地區夏日解暑蔬菜的一大動因,也促進了苦瓜在南方地區的推廣。崇禎時已有地方志記載“南方火盛”,食苦瓜可以“取其清涼以滌煩”[53]。《本草綱目》中記載苦瓜果肉“氣味苦寒,無毒,主治除邪熱,解勞乏,清心明目。”《廣東新語》指出,“然大抵南交喜食苦,其地火房,大炎上,炎上作苦,故人多以苦味解暑。〈內則〉:調味夏多苦,〈周禮注〉:夏多苦者,南方火,味苦。屬夏,夏時調和,食苦多于余味一分,故云夏多苦。粵人蓋此意。故茶以苦艼點之,肴以苦瓜雜之。”苦瓜與苦丁茶同時成為廣東夏季消暑佳品。

(四)藥用價值及四時五味養生觀念的影響

從明朝《本草綱目》發現苦瓜的藥用價值開始,苦瓜便被納入中藥一類,后世醫書更注明苦瓜“有長短二種,生青熟赤,生則性寒,熱則性溫。閩廣人以長者去子,但取青皮煮肉充蔬,為除熱解煩清心明目之品。短者性溫,其子苦甘,內藏真火,故能壯陽益氣。然須熟赤,方有殊功。”藥用價值的發現對苦瓜的推廣起到促進作用,苦瓜開始在醫學草本類著作中頻繁出現。與此同時,中國傳統醫學提倡的“四時五味”養生觀念,也促進了苦瓜的推廣。四時五味養生觀指順應季節調和五味的飲食養生思想。[54]《禮記·內則》篇記有“調味夏多苦”[55],表明在中醫看來,夏季養生應以多食苦味食物為主。苦瓜在夏季結果繁多,并具有性寒、解邪熱的醫用功效,成為夏季養生的代表食物。《隨息居飲食譜》記載苦瓜能夠“養血滋肝,潤脾補腎”。養生功效的發現在一定程度上推動了苦瓜的推廣。

四、苦瓜引入對中國的影響

苦瓜的傳入,對中國本土的飲食、文化、藝術等方面產生了不同程度的影響。

在飲食上,苦瓜的引入豐富了中國夏季蔬菜種類。從我國本土蔬菜種類來看,夏季蔬菜的種類較少。受氣候條件、栽培條件的制約,夏季“園枯”現象時有發生。[56]苦瓜原生于亞熱帶地區,適應我國夏季高溫多雨的氣候環境,在夏季能夠正常生長,作為蔬菜供應。其引種為我國古代勞動人民的夏日食譜增添了新的品種,改善了“園枯”現象,豐富了夏日飲食。

在文化上,苦瓜的引入豐富了中國民俗文化,提升了飲食文化內涵。屈大均在《廣東新語》中,因苦瓜“苦己不苦人”的特性將苦瓜冠以“君子菜”之名。傳統儒家思想中宣揚“己所不欲,勿施于人”的君子品德,與苦瓜“苦己不苦人”的食用特性有異曲同工之處,由此苦瓜被視作儒家君子優良品德的物化體現。借由“君子菜”之名,苦瓜的推廣成效逐步擴大,北方人也逐漸開始接受,豐富了中國傳統飲食文化內涵。

在藝術上,苦瓜的引入催生了不同于以往的文學、藝術作品。明末清初時著名書畫家石濤,出家后自稱苦瓜和尚,餐餐不離苦瓜,甚至把苦瓜供奉案頭朝拜,這一行為與其人生經歷有關。[57]石濤出身明朝宗室,幼年經歷明朝滅亡,后于廣西出家為僧。在某種程度上,苦瓜代表了石濤的心境,使其內心得以有所寄托,并將其人格物化。從另一個角度來看,石濤自稱“苦瓜和尚”,也豐富了苦瓜的文化內涵。此外,苦瓜也開始出現在詩詞中,如康熙時“伍元亨詠三鯬,詩有‘微風甘竹岸,涼雨苦瓜船’之句。”[58]園林上,從明代始便將苦瓜作為園林植物推廣,豐富了園林觀果植物的種類。

五、結語

至此,對于苦瓜在中國的引種推廣問題,我們可以總結的是:在傳入時間上,元朝或元朝之前嶺南地區可能已有苦瓜傳入;在傳入路徑問題上,苦瓜最可能的傳入路徑有兩條:一是由西亞、南亞經滇緬道傳入云南、四川等地的陸上傳播,二是經海上絲綢之路傳播至中國東南沿海地區;在苦瓜的推廣上,地域維度上南方地區的推廣成效普遍高于北方地區,時間維度上苦瓜經歷了由救荒植物發展為藥用植物、園林植物、日常蔬菜的過程;在傳入影響上,苦瓜的傳入豐富了中國的飲食文化與園林藝術。

雖然就目前可考據的古籍資料來看,我們并不能準確推斷苦瓜具體傳入中國的時間、路徑。但可以確定的是,苦瓜應是從南亞傳入我國的。我國與南亞交往歷史悠久,大量南亞物種經由絲綢之路傳入,豐富了我國的作物品種,從而影響了傳統的飲食文化和文學藝術。從某種意義而言,苦瓜的傳入是中國與南亞友好交往的歷史見證,研究苦瓜的傳入問題,以及絲綢之路上外來物種傳入中國的問題,有助于深化我國與絲綢之路沿線各國歷史悠久的深厚情誼。