烽火中的六朝古都

劉星洋 王云起

南京作為六朝古都、長江中下游水利樞紐,對于中國的重要性不言自明。其得失也與中國的經濟、政治形勢有著千絲萬縷的聯系。從近代史的角度探究,可以發現南京城的易攻難守不僅僅是地理、經濟或是政治其中一方面所造成的影響,而是三者相互結合、相互影響所造成的結果。

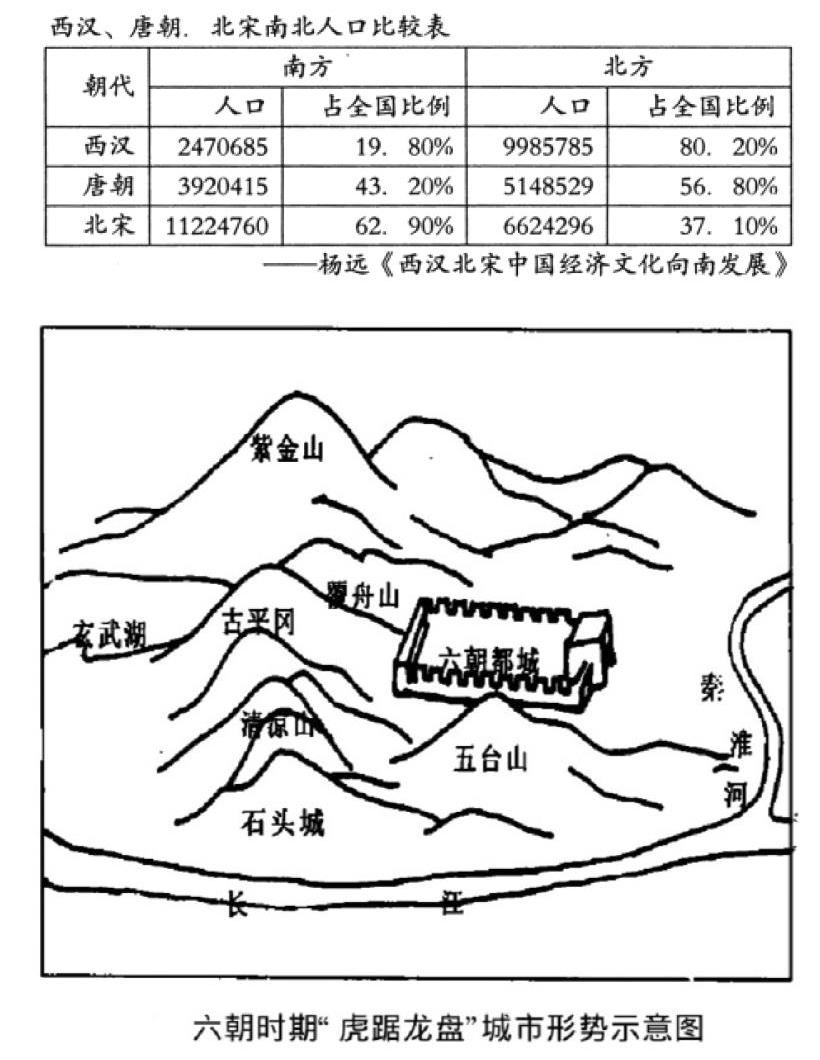

縱觀中國之古今,我們很容易就能發現,古代政治、經濟的中心一直都是位于中原地區(黃河流域附近)。但唐代中期安史之亂后,藩鎮割據現象嚴重,隨著北方社會的動蕩與衰落而來的人口大量南遷,致使自然條件優越、社會相對穩定的東南地區(長江流域附近)逐漸發展起來,并于南宋初年成為我國的經濟中心。到了明清時期,由于生產力的發展和資本主義萌芽的緩慢發展,東南地區經濟中心的地位進一步得到鞏固,“國家根本,仰給東南”,以長江三角洲為核心的江南地區成為國家最主要的財政來源,蘇州、常熟等一大批城市相繼崛起。而位于長江中下游的南京,作為這片富庶之地的重中之重,其得與失對于整個國家而言有著舉足輕重的意義。然而,自古以來,發生在南京的大大小小的數百場戰爭中,有近九成都以守方的失敗而告終;定都于南京的歷代王朝,也大都短命。究竟是什么導致了南京的易攻難守?我們根據南京自身的地形特點,其作為長江水運樞紐與周邊地區的聯系,以及近代發生在南京的對中國歷史有深遠影響的幾場戰爭,從地形地勢、經濟聯系、政治與軍事地位三個方面進行了探究,查閱了大量相關文獻資料,深入淺出,做出以下幾點分析:

一、地形地勢

南京地處長江中下游平原地區,交通便利,水運發達。總體來看,南京地處寧鎮山脈西段的丘陵地帶,地勢北高南低,除了西邊淮水的入江口處,其余都是山嶺。且其沿長江往西有三山(石頭山、馬鞍山、四望山)及盧龍山、幕府山等一系列山嶺作為天然屏障,本應是易守難攻之地。據傳說,諸葛亮在赤壁之戰前夕,途經秣陵縣(即今南京)時,就發出過“鐘山龍蟠,石頭虎踞,真乃帝王之宅”的贊嘆。由此可見,在冷兵器時代,三面環山、北臨長江的地形地勢本該使南京具有易守難攻的有利條件。但隨著科學技術的不斷進步,熱兵器在戰爭中的地位逐漸超過了冷兵器,加之南京四周的山系本就不高,也從一定程度上導致了南京地理優勢的喪失。同時,由于近代海軍的出現及迅猛發展,本應是南北天塹的長江反而成了進攻方長驅直入的天然通道。鴉片戰爭時期,英軍便是沿長江溯流而上,攻占鎮江,威逼南京。到了解放戰爭時期,國民黨在南京沿江布置重兵,也未能抵擋渡江戰役中步炮聯合、立體突擊的人民解放軍的“百萬雄師過大江”。

同時,在南京城內部,整個城市的守備對于制高點的依賴性過大。坐落在南京城東北方向的鐘山,被稱為“南京的東門鎖鑰”。“1864年曾國藩的湘軍進攻天京時,便是占據了鐘山,以居高臨下的優勢轟擊天京,才轟塌南京城墻,得以占領南京的。由此可見,以鐘山為代表的制高點,作為南京的天然屏障與咽喉要地,不論對于保衛還是攻克南京都有著極其重要的意義。”

此外,南京與周邊地區的緊密聯系也導致了其不能作為一個獨立個體而存在。這也就意味著當其周邊地區失守時,南京本身也自身難保。其中,以安慶、徐州與鎮江三地最為關鍵。安慶是南京的西大門,若要攻占南京,必先攻占安慶。太平天國運動時期,曾國藩正是攻下安慶后直取雨花臺腳下的戰略要地,威脅南京,迫使太平軍收縮防線的。徐州作為南京的北大門,素有“自古彭城列九州,龍虎爭斗幾千秋”之說。解放戰爭時期,解放軍通過淮海戰役殲滅了黃維兵團,解放徐州,從而使得南京直接暴露于解放軍的南下軸線上。鎮江作為南京的東面門戶,距南京僅80公里,古時便有“京口(即鎮江)瓜洲一水間”之說。1857年,清軍對鎮江的占領直接導致了天京東部空虛,以致1864年清軍得以從蘇州直接進至天京東郊的鐘山,為攻占天京打開了缺口。因此,在近代歷史上,南京地勢地形的“先天性特征”反而成為守衛南京過程中的致命缺陷,是導致南京易攻難守的重要原因。

二、經濟聯系

南京在經濟方面的易攻難守,主要體現在自身的農、工、商業發展和對周邊地區糧食供應的依賴性方面。由于明清時期人口的急劇增長,商品經濟得到發展,因此,經濟作物種植面積增加、糧食作物種植面積減少,加上釀酒等消耗糧食巨大的產業不斷發展等原因,致使江浙地區從原本的糧食輸出地逐漸變為糧食輸入地,糧食的供應已難以自給自足。再加上清末西方列強的入侵與清王朝統治的腐敗所造成的社會動蕩,糧食減產甚至絕收在所難免,這就造成了南京在被圍困時無法打長時間的消耗戰。

此外,南京與周邊地區緊密的經濟聯系,更是決定了其難以作為一個獨立的城市而存在。“在城市商業發展上, 近代南京在經歷清末民初的幾次戰亂后, 城市經濟的發展明顯滯后, 城市商業雖在開埠后曾一度繁榮, 但因其開埠較晚、又靠近上海, 因此無法成為周邊地區的中心城市。”由于自身經濟上的不足,南京對周邊地區的經濟依賴便成了其防守時的最大缺陷,太平天國時期,南京的兩次攻防戰便是很好的例子。太平軍之所以能攻取南京,是因為其先后攻下了武昌、安慶等周邊重鎮,在長江中上游樹起了對天京的屏障。隨后,太平軍便順流而下,徑直攻下了南京。用陳旭麓先生的話來說,“太平天國攻取南京是一重大勝利,但也由此而得到了一個極大的包袱。不能不‘以安徽、湖北、江西為大供給所,且不能一刻忘情于湖南。其注意上游,如嬰兒之仰乳哺,由此產生的軍事和經濟的態勢,牽制了太平天國的兵鋒,迫使其斂收金田起義以來的席卷之勢。”洪秀全便遇到了這一難題,此后的北伐西征也是為了鞏固上游的屏障,以攻代守,來牽制清軍兵力,加強對周邊地區的控制,確保天京的糧食供應。南京東南方向的江南地區,作為南京的糧食供應基地,重要程度不言而喻。清軍江南、江北大營的建立,就是為了阻止太平軍南下蘇杭,以切斷太平軍的糧食供給。而太平天國末期,因為其軍事上的連連失利,糧食危機屢屢發生。第一次糧食危機發生于1854年7月,起因是由于同年4月湘軍攻下了長沙,隨后又接連攻下岳州、武昌、漢陽等城,切斷了太平軍在長江上游的糧食供應。曾國藩曾為此得意地宣稱“長江之險我已扼其上游,金陵賊巢所需米石、油、煤等物,來路半已斷絕。”1863年,又發生過一次糧食危機。這次饑荒的根源是在安慶被湘軍圍攻時,李秀成的不作為,以至于天京在長江上游最重要的門戶落入了曾國藩手中。這次糧食危機也是對太平天國影響最嚴重,最致命的一次。此后,太平軍聯合十三王,以30多萬人的軍隊圍攻天京城外的清軍,以期解天京之圍,但也難以對戰局再產生大的影響。1864年,隨著湘軍的地雷炸開天京的城墻,天京在血泊與火光中淪陷,中國歷史上最轟轟烈烈的一次農民運動也至此畫上句號。《北華捷報》曾經評論道:“如守軍非糧絕饑荒,而且斷絕一切軍用救濟,則南京城雖被轟倒,恐亦與以前數月之曾被轟倒同樣無效耳。”由此可見,太平軍糧食的短缺是天京最終陷落的直接原因。

三、政治與軍事地位

此外,南京的政治與軍事地位也從側面導致了其本身的易攻難守。南京建城早,交通發達,加之地形較周邊地區險要,歷來為兵家必爭之地。東晉王導說:“經營四方,此為根本。”南宋張俊言:“東南形勢,莫重建康,實為中興之本。”也正因此,南京重要的政治、軍事地位直接導致了發生在這里的戰爭次數極多。再堅固的城池,也抵擋不住如此頻繁的戰爭;加之其自身的地理與經濟劣勢,南京在近代反而成了易攻難守之地。

四、結語

作為東南大都會,南京的得與失不單單只是因為某一個方面的原因,而是其地形地勢、區域經濟和政治軍事地位等多方面的綜合作用。或許,從近代南京的攻守得失,我們不僅能夠看見一座城市本身易攻難守的性質特點,更能窺見近代史上政權興衰更迭的客觀因素。近代南京所經歷的風風雨雨、崛起與沉淪,便是中國近代史于新陳代謝中不斷曲折發展的一個小小的縮影。

參考文獻:

[1] 姚亦鋒.論南京自然地形與古都風貌保護規劃[J].長江流域資源與環境,2002(2):99-104.

[2]茅海建.天朝的崩潰 鴉片戰爭再研究[M]上海:生活·讀書·新知三聯出版社,2014.

[3]郭彬蔚.歷代國運·民國[M].北京:經濟日報出版社,2004.

[4]胡阿祥.兵家必爭之地[M].南京:河海大學出版社,1996.

[5][美]史景遷.太平天國[M].朱慶葆等譯.廣西:廣西師范大學出版社,2011.

[6]李百浩,熊浩.近代南京城市轉型與城市規劃的歷史研究[J].城市規劃,2003(10):46-52+71.

[7]陳旭麓.近代中國社會的新陳代謝[M].上海:上海社會科學院出版社,2006.

[8]曾國藩.曾國藩全集·奏稿(二)[M].湖南:岳麓書社,1987.

(作者單位 江蘇省蘇州實驗中學)