痔瘡手術圍術期康復指導對常見并發(fā)癥的意義

由瑋 蔣勵 陳曉霞

痔瘡是常見的肛腸疾病且其發(fā)病率居肛腸疾病首位。長期以來痔瘡“學說”層出不窮并對痔瘡分類標準和治療方法十分復雜,80 年代以來對痔瘡性質研究取得了突破性進展。1955 年學者首次向世界宣布,痔瘡對所有人來說都是正常的,痔瘡不是一種疾病,除非出現癥狀,否則不應摘除。這一研究成果引起了國際肛腸外科醫(yī)生極大關注,并得到越來越多學者的廣泛支持。痔是由下直腸黏膜的下層或肛下皮膚靜脈叢的充血、擴張和彎曲形成靜脈腫塊[1]。由于位置的不同疾病名稱不同,即:內痔、外痔和混合痔。該病的主要表現為疼痛和瘙癢,目前主要采取保守治療,保守治療無效的患者采取手術治療。多數患者在手術后容易發(fā)生尿潴留及疼痛,部分患者會出現出血、肛門水腫和便秘、傷口感染等并發(fā)癥[2],給患者帶來痛苦,嚴重影響患者的生理以及心理健康,嚴重者會危機生命,痔瘡術后恢復期康復指導作為一種對患者的培訓,可以預防肛門疾病。痔瘡手術圍術期康復指導可以使傷口愈合加快,肛門恢復功能加快[3],效果顯著,并且安全,且可以預防復發(fā)。作者選取80 例痔瘡手術患者作為研究對象,分析康復指導對常見并發(fā)癥的意義,現報告如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料 選取2018 年1 月~2019 年1 月在遼寧省大連市大連大學附屬新華醫(yī)院就診的80 例痔瘡手術患者,隨機分為試驗組和對照組,每組40 例。對照組中男20 例,女20 例;年齡22~52 歲,平均年齡(37.0±5.9)歲;平均術前營養(yǎng)評分(3.31±0.44)分;痔瘡類型:內痔5 例,外痔4 例,混合痔31 例。試驗組中男21 例,女19 例;年齡24~54 歲,平均年齡(37.9±5.6)歲;平均術前營養(yǎng)評分(3.22±0.37)分;痔瘡類型:內痔7 例,外痔6 例,混合痔27 例。兩組患者性別、年齡等一般資料比較差異無統(tǒng)計學意義(P>0.05),具有可比性。

1.2 納入及排除標準 納入標準:①術后病理檢查證實為痔瘡;②年齡<65 歲;③患者認知功能正常。排除標準:①患有其他疾病患者,如腸穿孔疾病、急性腸梗阻疾病;②患者術后護理配合不良;③患者器官功能損害嚴重;④患有復發(fā)性腫瘤及其他腫瘤患者;⑤患者住院期間發(fā)生嚴重不良事件及并發(fā)癥。

1.3 方法 對照組患者采取傳統(tǒng)恢復方法,試驗組患者在傳統(tǒng)恢復方法基礎上采取圍術期康復指導。具體如下。術前2 d 開始并首次對患者進行訓練。患者采取側臥位,護士戴手套,將石蠟均勻的涂抹在手指上,之后輕輕的插入肛門,根據患者的呼吸運動配合患者收縮肛門和會陰,呼氣時放松,讓患者配合提舉運動,讓患者感受肛門收縮,即訓練方法正確有效,讓患者熟練掌握后可以自己進行鍛煉,3 次/d 為宜,保持運動收縮的時間為50 s/次,坐、臥、立都可以進行訓練;同時護士指導患者訓練技巧,熟練掌握方法:讓患者第一步坐在床邊,雙腳交叉后雙手交叉腰和站起來,保持肛門收縮20 s,之后放松,坐下,堅持30~40 次/d,術后3~4 次,術后2 d 培訓方法由責任護士到床邊監(jiān)督指導培訓。

1.4 觀察指標及判定標準 對比兩組術后住院時間、滿意度評分及并發(fā)癥發(fā)生情況。并發(fā)癥包括疼痛、切口出血、便秘、尿潴留、肛周水腫。①術后第2 天進行切口疼痛判定,采用視覺模擬評分法進行判定。②手術后30 h 判定切口出血:排便時滴血或多排血塊。③術后55 h 判定肛周水腫,Ⅰ度:切口周圍組織輕度隆起、柔軟;Ⅱ度:切口周圍局部組織紅腫、硬化、皮膚透明;Ⅲ度:切口呈腫塊突出,術后出現離子或局部糜爛、壞死。④尿潴留:膀胱內充滿尿液而不能正常排出,下腹疼痛,膀胱充盈,可觸及陰部腫脹。

1.5 統(tǒng)計學方法 采用SPSS20.0 統(tǒng)計學軟件對研究數據進行統(tǒng)計分析。計量資料以均數±標準差()表示,采用t 檢驗;計數資料以率(%)表示,采用χ2檢驗。P<0.05 表示差異具有統(tǒng)計學意義。

2 結果

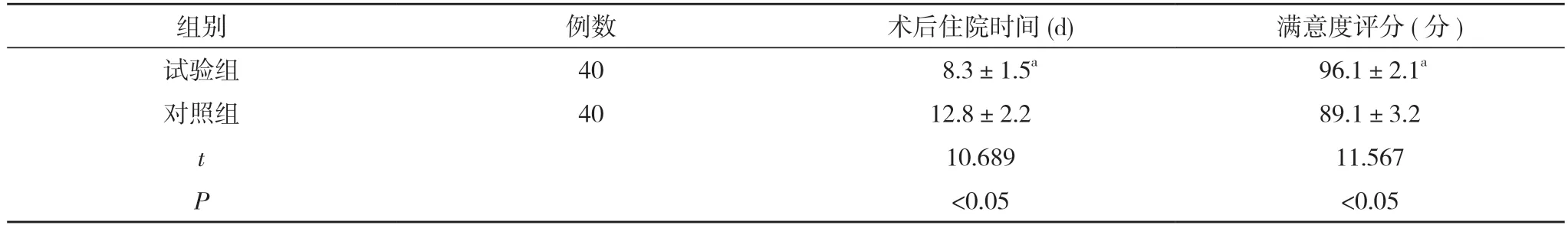

2.1 兩組患者術后住院時間及滿意度評分對比 試驗組患者術后住院時間短于對照組,滿意度評分高于對照組,差異具有統(tǒng)計學意義(P<0.05)。見表1。

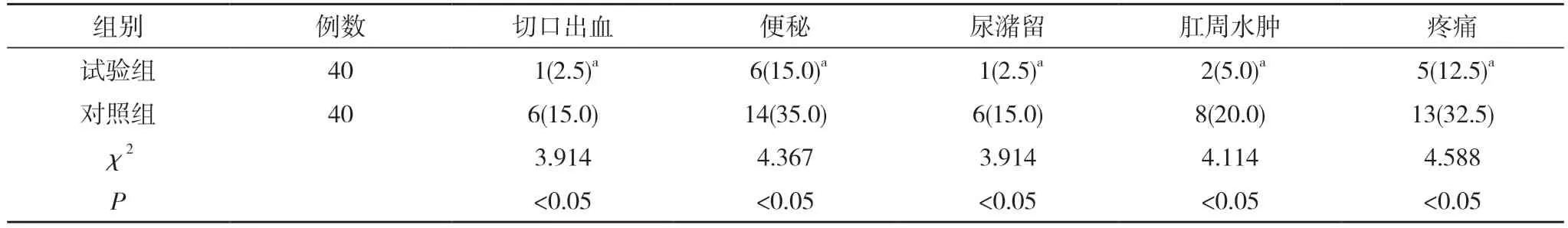

2.2 兩組患者術后并發(fā)癥發(fā)生情況對比 試驗組患者術后切口出血、便秘、尿潴留、肛周水腫、疼痛發(fā)生率低于對照組的,差異具有統(tǒng)計學意義(P<0.05)。見表2。

表1 兩組患者術后住院時間及滿意度評分對比()

表1 兩組患者術后住院時間及滿意度評分對比()

注:與對照組比較,aP<0.05

表2 兩組患者術后并發(fā)癥發(fā)生情況對比[n(%)]

3 討論

痔瘡概念使1933 年5 月美國喬治亞州亞特蘭大舉行的痔瘡手術研討會上的辯論變得更加激烈,這次會議最重要的結論是:①沒有肛門癥狀不要治療。中國還沒有舉行過痔瘡研討會,盡管1900 年一些中醫(yī)痔瘡醫(yī)生聚集在衡水,但這次會議并沒有反映現代醫(yī)學。在治療方面,有必要了解患者癥狀是否是由痔瘡或其他一些原發(fā)性疾病引起的,如直腸乙狀結腸癌及腫瘤性息肉或炎性腸病。肛門出血不應該被認為是痔瘡,因為痔瘡有血便和脫垂的癥狀。據統(tǒng)計,肛門出血痔瘡占痔瘡的4.7%,肛裂出血18%,腫瘤出血7.7%及炎性腸病出血6.3%。平均每9 例大便出血患者中就有1 例有嚴重或可能嚴重的問題,如乳頭肥厚或纖維狀息肉、尖銳濕熱、黏膜脫垂、直腸全脫垂和帶蒂、帶蒂或腸套疊腺瘤。很難將痔瘡和前黏膜脫垂從臨床癥狀上區(qū)分開來,兩者都能引起便秘和不完全排便。容量性瀉藥對這兩種疾病都有效。然而壓力測量顯示,前黏膜脫垂患者肛管壓力低且直腸感覺異常,對小體積直腸腫脹異常敏感,增加腹壓往往導致直腸壓力增加超過括約肌收縮壓力。痔瘡患者肛門壓異常升高并呈極慢波,直腸腫脹時括約肌不放松,顯然這兩種方法測壓特性是完全不同的。治療適應證不是痔瘡大小,治療痔瘡主要是根據癥狀,減輕癥狀應視為治療效果的標準。對于無癥狀痔瘡,即使體積大也不會引起注意,且不一定是治療指征。相反,雖然痔瘡很小但也會發(fā)生嚴重并發(fā)癥如出血及脫垂。當存在脫垂形成風險時需要進行治療。痔瘡主要與坐姿和不健康的生活習慣相關,尤其是長期飲酒和辛辣飲食的患者,正確的指導具有康復意義,能夠減少疼痛、肛門失禁及括約肌痙攣、傷口引流受到不同程度的影響。

圍手術期康復鍛煉可以改善盆底肌血液循環(huán),提高肛門的收縮力,使傷口炎癥快速吸收,恢復加快。康復鍛煉可以提高肛門括約肌收縮和舒張能力,有效防止痔瘡發(fā)生。功能性運動一般從術前2 d 開始,術后第1 天開始并逐漸加大運動量,每天堅持,減少并發(fā)癥的發(fā)生,減少肛腸疾病復發(fā)。楊清島等[3]對痔瘡患者術后康復采取積極康復,發(fā)現術后患者的臨床有效率高,并且并發(fā)癥發(fā)生率低,腸道恢功能恢復快,值得在臨床推廣。研究發(fā)現[4],對痔瘡手術患者術后采取個性化康復,試驗組的疼痛情況明顯低于對照組,試驗組康復的更快,并且并發(fā)癥發(fā)生率低。對痔瘡手術患者術后采取個性化康復,發(fā)現試驗組疼痛程度低,康復速度快,并且住院時間短,節(jié)省了患者的住院開支[5]。侯麗丹等[6]對痔瘡術后患者采取積極的康護理,患者術后恢復快,并發(fā)癥少,值得在臨床推廣。

綜上所述,痔瘡手術圍術期康復指導能有效降低術后并發(fā)癥發(fā)生率,縮短住院時間,提高患者滿意度。