中國城市基層社會自治發展的路徑

陳堯 王哲

摘? 要: 近年來,隨著國家治理體系的逐步完善,基層群眾性自治獲得了新的發展機遇。以改革開放以來人民調解制度的發展為例,在國家推動下,城市人民調解制度經歷了重要變革:一方面,人民調解被當做司法助手、社會綜合治理體系的組成部分、多元化糾紛解決機制的重要構成而逐漸被國家吸納;另一方面,人民調解不僅在組織和功能上得到了擴張,而且在行為方式上表現為科層化發展,從而突破了地域性、群眾性和自治性。通過治理吸納自治,城市人民調解制度被納入地方性國家科層制的框架,成為國家治理體系的組成部分。從城市人民調解制度的發展中可以看到,中國基層社會自治的發展道路既不同于隨著市場經濟和個人權利發展而形成的西方城市社會自治發展的市場化路徑,也有別于依賴倫理道德而形成的中國傳統基層自治發展的社會化路徑,而是一種國家化路徑。

關鍵詞: 國家治理;基層自治;城市人民調解制度;國家化路徑

20世紀80年代后居民委員會的普遍建立,標志著中國城市基層自治進入了穩定發展時期,但21世紀以來居委會的行政化,暴露出基層社會自治的局限。隨著我國社會急劇轉型和城市化進程的加快,日益突出的社會矛盾糾紛已經影響到城市基層社會的穩定和秩序。在一段時期內,城市基層社會秩序的構建,主要依賴國家公共權力,這種做法付出了巨大的行政成本,也不利于國家治理能力的現代化。在此背景下,國家通過吸納社會資源、社會組織以實現多元化治理,成為構建國家治理體系現代化的必然途徑。正是通過治理吸納自治,人民調解制度逐漸發展為當代中國國家治理體系中一種重要制度,在維護整個社會尤其是基層社會的秩序和穩定方面發揮了特定作用。人民調解制度的發展一定程度上反映了國家治理背景下基層社會自治組織的自主性及其自治權的變遷。如何看待人民調解制度的發展,對于理解中國城市基層社會自治發展具有重要意義。

一、城市基層社會自治發展的路徑:歷史與現實

城市基層社會自治是政治文明的重要標志。不管是英國的市民社會自治還是美國的鄉鎮基層自治,西方城市基層社會自治的發展均體現出明顯的自發性、自主性的特點。在一定程度上,西方城市基層社會自治與國家治理之間形成了一種分權模式。

傳統中國是一個“皇權”與“紳權”并存的社會,皇權與紳權共同構成了社會治理的二元模式。①由于“國權不下縣,縣下惟宗族 ,宗族皆自治,自治靠倫理”,在基層社會中發揮主導治理作用的是鄉紳。②鄉紳是中國傳統社會中一個特定的社會集團,由鄉村地主、宗族長老、科舉落第或未當官的科舉及第人士、退休回鄉的官吏等構成。鄉紳通常被推崇為鄉村社會的領導者,承擔著若干社會職責,諸如組織公益活動、調解民間糾紛、興修公共工程、組織地方防衛和征稅、弘揚儒家社會價值觀念、維護寺院、學校和貢院等。③同時,他們又往往與官方有著千絲萬縷的關系。在皇權有限的情況下,鄉紳承擔了許多本來屬于官方的公共事務,因而被默認為國家政權在基層社會的代理人,政令往往經由鄉紳而到達民眾,鄉紳充當著政府官員與百姓之間的中介人。然而,即便是這種性質的鄉紳自治,也從最初的共存、共治到元明清時期已經退變為皇權的奴役了。④因此,鄉紳自治并非基層社會民眾的自治,更非現代意義上的社會自治,而是鄉紳的治理和控制。盡管傳統中國的鄉紳自治也具有自發性,但隨著歷史的發展,這種建立在倫理道德基礎上的鄉紳自治的自主性卻逐漸喪失。

中華人民共和國成立后,在經濟領域建立了計劃經濟體制,在社會領域則形成了一個全能型的社會,國家權力直接延伸到社會基層,社會自治很不發達。改革開放后,隨著國家放權讓利和人民公社體制的解體,中國城市基層社會自治開始復興。1989年的《中華人民共和國城市居民委員會組織法》為城市基層社會居民自治提供了制度保障。隨著中國建立市場經濟,社會結構開始發生巨大變化,一些經濟性社會組織如產業性商業性協會、中介組織開始出現,同時一些建立在自愿、共同理想基礎上的志愿團體、慈善組織、社區組織、民間互助組織等也不斷涌現。這些自發性社會自治組織的成長推動了中國城市基層社會自治的發展。但這些業緣性的、職能性的社會自治發展屬于有限的、局部的社會自治,而地緣性、普遍性的社會自治因在組織規模上趨于飽和而一度陷入了發展的“瓶頸”。這一狀況隨著中國逐漸向服務型政府轉變而發生變化。在國家治理體系現代化的要求推動下,基層群眾性自治獲得了新的發展機遇:一方面,新型社會自治如業主自治具有內在動因而呈現出強烈的自發性生長需求;另一方面,傳統的群眾性自治內部也出現了一些新的發展趨勢。

有研究者將中國基層社會自治的發展路徑總結為三種主要路徑,即社會自發路徑、國家建構路徑和基層治理路徑。社會自發路徑建立在社會中心主義的自發秩序理論基礎之上,國家建構路徑建立在國家中心主義的國家建設理論之上,基層治理路徑將基層自治視為國家主導和社會參與的一項系統性治理工程。在中國,基層自治的發展更多地帶有國家建構的色彩,國家是政治和經濟活動中具有自主性和能力的行動者,基層自治的產生、確立和推廣都帶有明顯的國家賦權的特征。在中國現代國家建設的進程中,國家不僅主導了基層自治的建構,還以國家權力抬高了基層自治制度的地位。⑤當前中國進入了國家治理現代化的新時代,基層社會自治發展也隨之出現了一些新的特征。城市人民調解制度的發展即為例證。近年來,人民調解制度尤其是城市人民調解制度的發展,跳出了中國傳統社會自治的邊界,體現了國家對社會的形塑以及社會對國家能動性的回應。

本文以城市人民調解制度的變遷和演進作為內容,運用歷史—過程分析,思考人民調解制度變遷背后城市基層社會自治發展的路徑特點。選擇人民調解制度發展作為案例的理由主要在于,人民調解制度發源于中國傳統社會糾紛民間解決機制并一度承擔了基層社會自治的核心功能,⑥在改革開放以后繼續被作為基層群眾性自治的重要組成部分(人民調解委員會是村民委員會和居民委員會唯一內設的組織)并獲得了有效發展,因而一定程度上代表了基層自治的發展趨勢。此外,人民調解制度主要在地方和基層得以實踐,而上海、北京、深圳等大城市的制度發展及創新往往引領著全國其他地方制度的發展方向。因此,在研究對象上,本文集中圍繞上述典型城市人民調解制度的變遷展開分析。

二、從司法分流、“大調解”到社會多元治理:城市人民調解組織的角色變化

一般認為,在傳統中國社會的民間調解和社會調解中,地方團體在解決糾紛方面享有廣泛的自治權,它們與政府分享糾紛化解傳統。⑦傳統民間調解主要包括半官方的“鄉保調解”、宗族內部的“宗族調解”以及社會性的“鄰友調解”,發揮了糾紛解決、道德教化以及基層管理的功能。⑧作為社會自治的重要形式,民間調解與傳統中國的官僚統治構成了一種相對獨立的二元結構,而社會自治也成為基層社會治理的主要形態。

從傳統民間調解發展而來的人民調解制度,萌芽于20世紀二十年代初中國共產黨領導的農民運動,農會為了化解農民內部矛盾而設立了相關組織。在20世紀三四十年代,各抗日根據地和解放區紛紛建立了人民調解組織,人民調解與民間調解、行政機關調解以及法院調解一起構成了整個調解體系。新中國成立后,在共產黨領導下中國社會實現了結構革命和統一,表現為國家通過壟斷公共權力而實現對社會的重構。⑨傳統民間調解被改造成為人民調解,是黨的路線方針在實踐中的體現,“它將糾紛的解決與共產主義重構社會的嘗試連接在一起并使糾紛解決的政策適應社會主義建設的需要。”人民調解的最終目的是動員群眾提高爭執者的政治意識來維持社會秩序。⑩

改革開放后,一方面,隨著社會經濟發展而來的是社會利益的分化和權利意識的增強,社會矛盾和糾紛迅速增加,人們對糾紛化解的訴求也急劇增加;另一方面,中國法治建設的開啟推動了社會糾紛化解向司法為重點的轉向,法治興國的政策一度被理解為訴訟至上。11在社會糾紛化解訴求大量涌向法院的同時,中國的司法體系卻未做好充分的應對準備。人民法院所受理的一審各類案件的數量從1978年的44.8萬件增長到2017年的2260.2萬件,增長約50.5倍,其中民商事案件從1978年30.1萬件增長到2016年1137.4萬件,增長37.8倍。12相比之下,依據行政區劃設置的基層人民法院的數量幾乎未變,法官的人數也沒有增長多少。根據2017年最高人民法院的工作報告,全國基本完成法官員額制改革,產生入額法官11萬多名。13

在“訴訟爆炸”的壓力下,人民法院首先想到的是如何通過分流案件來緩解壓力。2002年9月,最高人民法院發布《關于審理涉及人民調解協議民事案件的若干規定》,以司法解釋的形式肯定了人民調解協議的合同性質和約束力,拉開了將人民調解納入司法體系的序幕。同月,司法部發布《人民調解工作若干規定》,要求在村民委員會、居民委員會、企事業單位和行業協會中重建人民調解組織。與司法相比,無論是從門檻、效率、可接受性等還是從社會心理、情理等方面考慮,人民調解均具有無可比擬的優勢:一是調解是我國的傳統解決糾紛制度,根植于中國傳統社會的調解制度與我國社會有著無法剝離的關系,具有強大的生命力;二是通過調解解決糾紛符合當前和諧社會建設的需要;三是通過調解解決糾紛彌補了立法滯后帶來的新權利等無法可依的漏洞。14

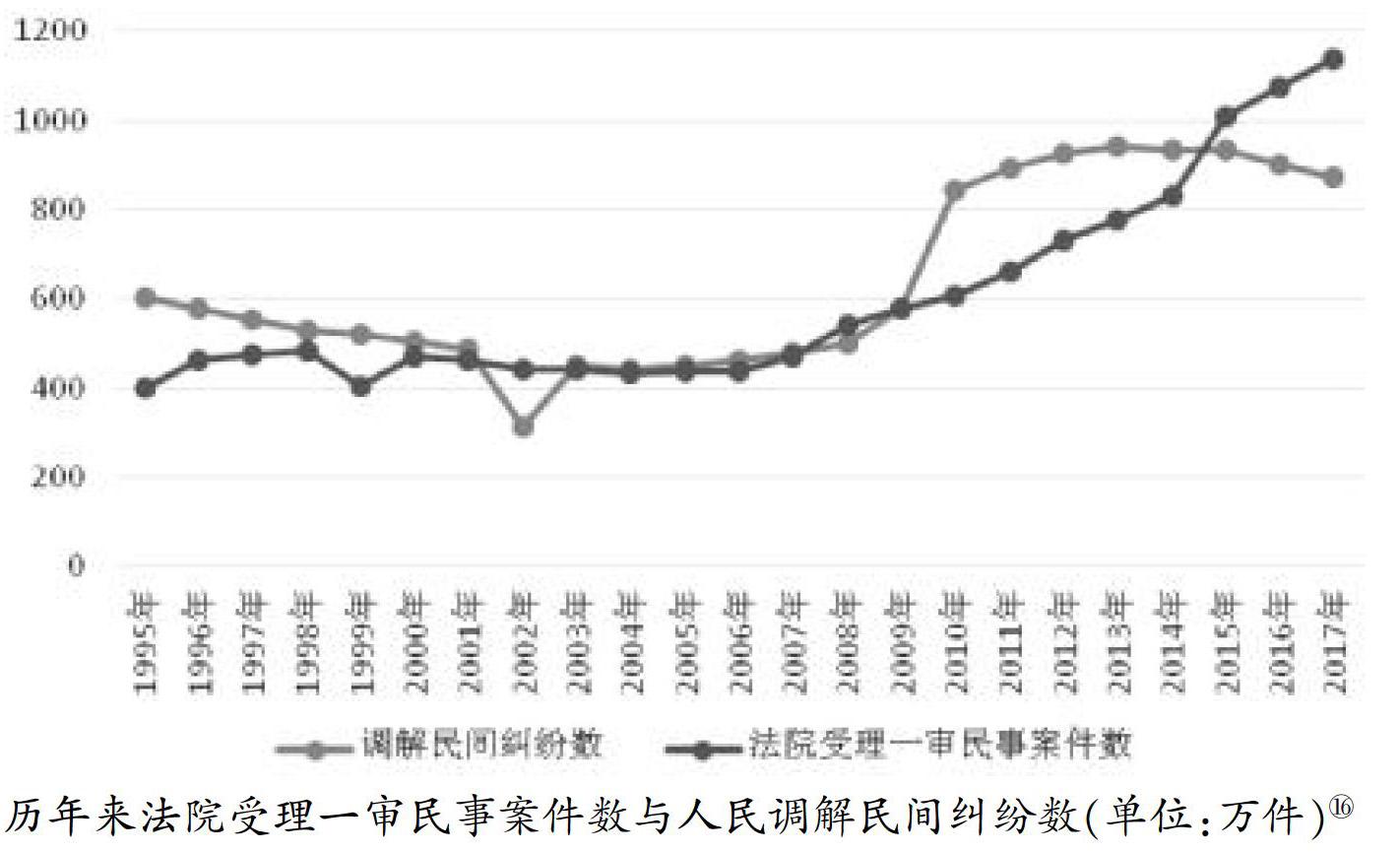

人民調解的這一優勢很快被司法機關充分利用。2004年出臺的《最高人民法院關于人民法院民事調解工作若干問題的規定》明確“人民法院可以邀請與當事人有特定關系或者與案件有一定聯系的企業事業單位、社會團體或者其他組織,和具有專門知識、特定社會經驗、與當事人有特定關系并有利于促成調解的個人協助調解工作。”其中,“訴調對接”(即訴訟與人民調解的互相銜接)是一項重要創新。2003年,上海長寧區人民法院與司法局聯合,在法院中設立“人民調解窗口”,由法院提供調解員工作室和調解室,正式啟動“法官主導下的訴訟調解社會化”試點工作。法院不但將人民調解請進來,也通過委托調解的形式走出去。2006年,福建省莆田市基層法院與人民調解實現全面對接,通過法院附設人民調解窗口、特別調解員制度、委托人民調解組織調解、協助人民調解、指導人民調解組織的調解工作等多種形式,方便、有效、快速地化解矛盾糾紛。2015年12月,在浦東新區政府、法院和司法局協調下,全國第一家專業人民調解中心——浦東新區專業人民調解中心正式成立,開拓了人民調解和司法調解聯動的新模式。該中心接受大量法院轉交過來的民事糾紛案件,占到調解總量的約90%。15通過訴調對接機制,使得司法審判和社會力量優勢互補,既可以降低法院的審判負擔,又可以塑就人民調解的法制性權威。近年來,人民調解組織調解民間糾紛的數量呈現快速增長態勢(見下圖)。

歷年來法院受理一審民事案件數與人民調解民間糾紛數(單位:萬件)16

黨的十六屆一中全會以后,黨中央將“穩定”目標上升為構建社會主義和諧社會的關鍵,“維穩”成為最大的政治,是社會治理的最高準則和目標。當轉型期社會矛盾和糾紛日益增多,司法難以承擔糾紛化解的責任,而行政調解又零星分散時,地方各級黨委和政府感受到了前所未有的“維穩”壓力。為了應對日益復雜的社會形勢,決策層推動了人民調解制度的創新和變革,將人民調解提升為社會綜合治理的基礎性工具。2004年,時任司法部長張福森在全國人民調解工作座談會上指出,“人民調解工作在維護社會穩定中肩負重大責任。各級司法行政機關和人民調解組織一定要樹立政治意識、大局意識、憂患意識和責任意識,充分認識人民調解工作的作用。”17隨后,無論是在法律、政策,還是在外部環境和經費保障方面,人民調解獲得了非同尋常的支持。

2005年,中共中央辦公廳轉發《中央政法委員會、中央社會治安綜合治理委員會關于深入開展平安建設的意見》,要求“進一步健全矛盾糾紛排查調處工作機制、工作制度和工作網絡,……強化社會聯動調處,將人民調解、行政調解和司法調解有機結合起來。”隨后,各地紛紛建立社會矛盾糾紛調解工作的領導小組和指導委員會,在區縣、街鎮普遍設立“社會矛盾糾紛調處中心”。這就是通常意義上的“大調解”,即在黨委、政府的統一領導下,由政法綜合治理部門牽頭協調、司法行政部門業務指導、調解中心具體運作、職能部門共同參與,通過整合各種調解資源,最終實現對社會矛盾糾紛的協調處理。18“大調解”以人民調解機制為基礎,將民間調解、治安調解、信訪調解、行政調解、訴訟調解等有機結合起來,實際上就是將過去分散的司法調解、行政調解和人民調解整合起來的一種實踐,目的就是快速、有效地平息、化解各種社會矛盾糾紛。19

不可否認,“大調解”機制是在特定時期出現的一種有效的社會綜合治理工具。但是,這種具有能動主義的糾紛化解模式,對黨委、政府的依賴程度很高;由于“大調解”的推進方式是“社會動員”,不僅成本很高,而且調解糾紛解決的能力和效果取決于上級的重視程度;大調解的解紛功能主要是事后性的;調解具有行政化和司法化等特點。大調解與人民調解的內涵大相徑庭,已經不能劃入人民調解的范疇。20顯然,作為一種特殊的維穩機制,“大調解”模式不是常態化的社會矛盾糾紛處理機制,且其初衷是為了快速平息而非徹底化解社會矛盾糾紛,因而頗受爭議。

不管是作為司法助手,還是作為社會綜合治理體系的構成部分,人民調解均被相關機關吸納而承擔了特定的社會糾紛化解功能。不過,社會矛盾糾紛化解并非只是司法機關或綜治機關的責任,而是執政黨、國家乃至整個社會的責任。2006年十六屆六中全會審議通過的《中共中央關于構建社會主義和諧社會若干重大問題的決定》中,全面闡明了中國特色社會主義和諧社會的性質定位、指導思想、目標任務、工作原則和重大部署。在構建和諧社會的目標指引下,社會糾紛化解開始走向多元化。2014年十八屆四中全會通過的《中共中央關于全面推進依法治國若干重大問題的決定》提出要“健全社會矛盾糾紛預防化解機制,完善調解、仲裁、行政裁決、行政復議、訴訟等有機銜接、相互協調的多元化糾紛解決機制。加強行業性、專業性人民調解組織建設,完善人民調解、行政調解、司法調解聯動工作體系。”這一重大戰略為深化多元化糾紛解決機制改革指明了方向,在國家治理體系和治理能力現代化的整體戰略部署中描繪了多元化糾紛解決機制改革的發展藍圖。自此,人民調解不僅作為一種糾紛化解手段,也成為了一種國家治理機制而被納入了基層社會治理體系。有研究者樂觀地認為,人民調解能夠通過隱性擴張政權規制、中立沖突性質,并經由調解協議的合同形式構建基層社會與政權之間的“彈性”聯結,在國家政權與社會間建構起“合作治理”的模式,為中國治理模式的轉型提供了一種可供選擇的思路。21

在十八屆三中全會提出國家治理轉型的大背景下,人民調解制度獲得了新的發展機遇。從司法助手、社會綜合治理的組成部分,再到國家治理體系中多元化糾紛解決機制的重要部分,人民調解組織在社會糾紛化解中的角色不斷變化。改革開放以來人民調解制度的復興,并不是基層社會對自治秩序的自發訴求,而是在國家的需求和主導下逐步恢復和發展起來的。人民調解制度沒有實現向群眾性、自治性的簡單回歸,而是一步一步被國家吸納并得到建制化。

三、科層化:城市人民調解制度的發展

進入21世紀后,在社會治理和國家治理的背景下,城市人民調解組織開始了“脫胎換骨”般的改造,加快了從基層社區治理主體向社會治理主體轉變的步伐。這一過程難以用簡單的制度化、法治化或職業化的語言來描述,也不等同于國家化,而是在一定程度上呈現出科層化和理性化的特征。

首先,組織增生。人民調解在組織上實現了科層化擴展,表現為縱向擴展和橫向擴展。

改革開放前的人民調解委員會,依照《人民調解委員會暫行通則》的規定,一般在基層政府或政府派出機構層次建立,城市主要以派出所轄區或街道為單位,農村以鄉為單位建立。城市是在基層人民政府主持下,由居民代表推選產生人民調解委員會,農村由鄉人民代表大會推選產生。改革開放以后,根據1989年頒發的《人民調解委員會組織條例》,人民調解委員會為村民委員會和居民委員會下設的調解民間糾紛的群眾性組織。隨著人民調解在國家治理體系中地位的提升,人民調解組織迅速發展。目前,從縱向上,各地普遍建立了由區(縣)調委會—街(鄉鎮)調委會—居(村)調委會三個層次構成的人民調解組織體系。在地方黨委和政府的推動下,人民調解委員會的牌子掛到了鄉鎮政府乃至區縣政府,人民調解委員會變成“社會矛盾調處中心”。一些地方還增加了居民調解小組或樓(組)調解小組,盡管調解小組還沒有被納入正式體制。無論是設置在街鎮的人民調解工作室,還是設置在派出所和法院的人民調解工作室和人民調解窗口,均是由政府購買人民調解服務而建立起來的。當人民調解從原先的社區性、地域性的組織,發展為跨不同政府層級、不同政府部門的,以及政府與社區相聯結的組織時,人民調解也就開始具備社會公共治理的功能。

以上海閔行區為例。在區級層面,閔行區政府設置了“區社會矛盾預防和調處工作聯席會議”,負責組織領導全區社會矛盾預防和調處工作。區級層面由1個中心、7個專業性人民調解委員會(含交通事故、醫患糾紛、消費爭議、勞動爭議、房地物業、涉老糾紛、涉校糾紛)組成,共配備30多名專職調解員,具體承擔熱點、難點矛盾糾紛的調解工作。在街鎮層面,在街鎮社會矛盾預防和調處工作領導小組的領導下,13個街鎮均設有人民調解委員會和公安司法聯合調解工作室,共配備102名專職調解員,從事轄區內疑難、復雜糾紛的調解工作。此外,每個街鎮均設有司法信訪綜合服務窗口,集人民調解、法律服務、法律咨詢、法制宣傳、安置幫教、信訪接待、“110”公安司法聯動、“12348”電話法律咨詢等功能為一體。在社區層面,各個居村人民調解委員會建立了“3+2+X”的社區矛盾化解聯合調解會議機制,“3”是指居委會調解主任、社區黨小組長、樓組長,“2”是指政府購買的駐社區律師、社區民警,“X”是指小區業委會成員、物業公司負責人以及社區志愿者。其中,黨小組長、樓組長以及社區志愿者還承擔著人民調解信息員的角色。居村人民調解委員會工作職責是:負責居民區社會糾紛的受理和調解,對居民區社會矛盾糾紛進行排查、預防,定期向街鎮人民調解委員會反映本居民區糾紛排查、調解工作的情況,宣傳法律、法規、規章和政策等。22

在橫向上,人民調解組織超越了《人民調解法》規定的范圍,發展出跨地域、跨行業乃至專業性人民調解委員會。在2002年司法部頒布的《人民調解工作若干規定》中,明確可以根據需要設立區域性的、行業性的人民調解委員會,行業性、專業性人民調解組織隨后在全國范圍內迅速發展起來。2015 年,上海市高級人民法院及多個委、辦、局聯合發布《關于完善本市人民調解、行政調解、司法調解聯動工作體系進一步加強人民調解工作的意見》,其中一項重要內容就是將人民調解工作擴張到行業性、專業性的“8+N”領域,其中8個領域為:治安案件、道路交通事故民事損害賠償糾紛、物業糾紛、勞動人事爭議、醫患糾紛、涉校糾紛、民事案件及刑事和解等,“N”主要包括自貿區、金融、知識產權、人民調解信訪代理等。2015年底,上海市浦東新區建立全國首家專業性人民調解中心,先后建立了醫療糾紛調解委員會、物業糾紛調解委員會、交通事故民事賠償糾紛調解委員會、國際旅游度假區糾紛調解委員會、工商聯民商事糾紛調解委員會等,通過統一辦公場地、統一調解標識、統一調解流程,以及開展指導培訓等工作,促進專業人民調解組織規范運作,實現專業人民調解的“一門式”受理。2015年12月,北京多元調解發展促進會成立。該協會系全國首家省一級的,為行業性、專業性調解組織提供服務保障的自律性行業協會。同年底,與法院建立聯系的北京市行業性、專業性調解組織有17家,建立委托調解機制的調解組織有11家,涉及醫療、互聯網、證券、保險、物業等多個專業領域。23截至2015年底,全國共設立行業性、專業性人民調解組織45739個, 其中設立人民調解委員會24263個,設立調解室21476個。24

其次,功能擴張。從受案范圍來看,人民調解的適用范圍超出了傳統民間調解和改革前人民調解的內容,承擔了更廣泛的社會秩序維護和穩定職能。傳統社會的民間調解主要發揮著民間糾紛解決、維護人倫關系和道德教化的功能。25中華人民共和國成立后,1954年政務院發布的《人民調解委員會暫行組織通則》中,人民調解的功能主要是“及時解決糾紛,加強人民中的愛國守法教育,增進人民內部團結,以利人民生產和國家建設”。調解的內容為“一般民事糾紛和輕微刑事案件”。在1989 年國務院頒布的《人民調解委員會組織條例》中,人民調解的功能為“及時調解民間糾紛,增進人民團結,維護社會安定,以利于社會主義現代化建設”。人民調解的任務為“調解民間糾紛”,這些民間糾紛主要發生在社會基層如家庭、社區中,人民調解委員會也只包括村民委員會和居民委員會下設的調解民間糾紛的群眾性組織。2002年《人民調解工作若干規定》明確人民調解委員會調解的民間糾紛,包括發生在公民與公民之間、公民與法人和其他社會組織之間涉及民事權利義務爭議的各種糾紛。但是,隨著人民調解組織體系的擴張,人民調解組織的調解范圍已經延伸到發生于不同社會主體之間妨害正常社會秩序的各種權益或權力沖突(盡管2010年頒布的《人民調解法》仍然將人民調解的內容限定為“民間糾紛”),不僅包括非官方平等主體之間的民事糾紛,也包括因民事糾紛而引起的輕微的刑事糾紛以及群體性糾紛、政策訴求型糾紛、涉訪涉訴糾紛等。26然而,對于征地拆遷、環境保護、醫療事故、勞動爭議等復雜的、群體性的熱點難點糾紛,尤其是涉及政策或政府行為而引發的糾紛,基層人民調解組織顯得力不從心。此時,街鎮甚至區縣一級的人民調解組織、行業性或專業性人民調解組織的作用就凸顯了。街鎮層面調解組織通常化解本轄區內的疑難、復雜、跨地區、跨單位的民間糾紛,而區縣層面的調解組織則調解領導交辦的或者各街鎮請求調解的重大疑難社會矛盾。在區縣和街鎮,人民調解委員會被納入了矛盾糾紛多元化解中心,但這些調解已經不再是純粹的民間性自治組織的調解,而是各級政府及其職能部門在其中起核心作用,本質上是行政力量、司法力量對民間糾紛的介入,呈現出與人民調解的民間性、自治性相脫離,依賴于行政權和司法權的糾紛處理特點。27從調解功能的性質上,人民調解已經從解決民間糾紛矛盾上升到社會穩定和社會秩序的維護、促進國家治理在基層的實現。人民調解組織不但直接受司法局的指導、協調、監督,人民調解工作也被納入了社會綜合治理體系,接受黨的政法委員會、法院的指導和協調。

第三, 理性化。從作用過程和機制上,人民調解制度的變革日益表現為一種理性化的過程。理性化即理性成為人或事物活動的依據和原則的過程,理性代表著理智、規范和邏輯。近代國家治理的“理性”至少具有三種內涵:形式主義,即從形式上官僚制結構明確,借助于形式的、抽象的、普遍的規則進行管理;專業知識,即具有專門性知識是官僚制的活動原則;技術效率,即在非人格化的運作下,準確性、速度、持續性、紀律性、可預見性等是官僚制的重要“特征”。28理性化曾經塑造了現代中國復雜的國家機器,在世紀之交行政改革中所貫徹的“法治化、規范化、技術化和標準化”的理念,就是理性化原則的體現。這一原則也同樣適用于人民調解制度的變革,表現為人民調解活動的法治化、職業化和規范化。

從調解的依據和標準來看,人民調解從主要依據情理、風俗、習慣逐漸轉變為以法律、法規為準繩,調解所依靠的調解人員的人格權威逐漸轉變為法理權威。人民調解中糾紛解決的權威擴張是國家賦權的結果,即國家通過立法形式賦予人民調解組織的調解權力,因此,這種調解與傳統民間調解相比具有更大的權威性。《人民調解法》規定人民調解員在調解過程中,“堅持原則,明法析理,講解有關法律、法規和國家政策,在當事人平等協商、互諒互讓的基礎上提出糾紛解決方案,幫助當事人自愿達成調解協議”。這一依據的調整與傳統調解的本質不同。日本學者棚瀨孝雄曾指出,“與審判必須嚴格依照法律規范這樣的普遍標準不同,調解中合意的形成基本上是以當事人個人關于是否有利、是否有理的評價標準為基礎。”29如果說傳統民間調解是一種倫理調解,新中國建立后的人民調解是一種政治調解,那么當前的人民調解則是一種法治調解。《人民調解法》和《民事訴訟法》均明確規定,人民調解協議可以向法院申請確認調解協議的效力。法院經審查認為合法有效的,可以做出確認裁定書,從而賦予調解協議以強制執行力。近年來,要求調解人員具備法律知識、配備律師法律服務,幾乎是所有調解工作的前提。2016年上海市浦東新區專業人民調解中心招聘調解員的公告中,考試內容明確為“《人民調解法》及其相關的法律、法規、知識等,以及溝通和調解的能力、技巧”。30在北京、上海、深圳等城市,通過政府購買將律師服務引入社區調解中,建立了“一村居一律師”的制度。312017年10月,《最高人民法院、司法部關于開展律師調解試點工作的意見》出臺,在人民調解體系中加入了律師調解,并將依法調解作為律師調解工作的唯一依據。

職業化和規范化成為城市人民調解制度理性化的一個重要特征,體現了脫離人的因素而向以“事”為核心的轉變。“只要專業仍是現代文化的根本特征,而人類在目標實現上和運用形式理性之方法手段無法分離,只要借著科層官僚之行政幕僚遂行支配的情形仍然存在,那么所謂治理眾人,不論以何種形式出現,終歸意味著以‘事來管理。”32與傳統人民調解兼職化、業余化不同,職業化、專業化成為城市人民調解制度發展的趨勢。人民調解員職業化包括推行人民調解員公開招錄、職業培訓、持證上崗、資格認證、等級評定、考核獎懲等整個過程的職業化、制度化。在上海,區和街鎮人民調解委員會的調解員屬于專職人員,通過公開招聘錄用,其收入水平一般處于社會平均收入偏下。33在上海閔行區,區司法局制定了《關于加強閔行區人民調解員職業化培訓工作的實施意見》,對人民調解員進行初任培訓、在崗培訓、專技培訓、等級培訓等。在具體管理過程中,區司法局委托區人民調解協會對人民調解員實行分級管理。依據《閔行區人民調解員等級評定暫行辦法》,人民調解員的職業等級分為“首席、一級、二級、三級”。許多地方將調解績效考核納入了“量化管理”,包括調解數量和調解成功率。近年來全國各地人民調解的成功率保持在96%以上。34在薪酬方面,以上海市閔行區為例,根據《閔行區社會矛盾人民調解員崗位及薪酬管理實施細則》,對于區級勞動關系調解人員(即就業年齡段人員),參照該區政府雇員隊伍的薪酬標準,建立與行業性、專業性專職人民調解員定位相適應、體現“合理待遇”原則的薪酬體系。區級勞動關系調解人員的薪酬由工資、辦案補貼、福利和年度考核獎等構成。工資包括基本工資、檔級工資、職務工資三部分。按照2017年的標準,辦案補貼根據調解糾紛案件的性質確定,簡易糾紛案件補貼50元/件,普通糾紛案件補貼150元/件;疑難糾紛案件補貼300元/件;重大糾紛案件補貼500元/件;特別重大糾紛案件補貼1000元/件。35對于街鎮人民調解員,其薪酬由基本服務費和以案取酬費構成。以案取酬費的發放按照“以案取酬,多做多得”的原則,根據每位調解員調解成功的案件數量,按照當年度規定的支出標準,每月結算發放。對于村居兼職人民調解員,則建立、健全了“案件補貼”或“以獎代補”制度,依照調解糾紛的數量、質量、糾紛調解的難易程度、社會影響大小以及調解的規范化程度來確定糾紛化解難度系數,實施案件補貼。根據不同糾紛調解類別,每個案件的補貼一般從幾十元到數百元不等。36

在地方區縣、街鎮司法行政機關的指導下,各級人民調解組織和專業調解組織建立、健全了各項工作制度,對調解的具體工作、流程予以規范化。從調解案件處置的流程上,各地建立了受理分流機制、逐級調處機制、聯合調處機制、訴調對接或訪調對接機制、信息溝通機制、矛盾糾紛預警排查機制等。從單個案件調解的過程上,規范了調解程序,包括糾紛受理、權利義務告知、組織調解活動、協議書制作和回訪、調解卷宗歸檔等標準化環節。北京、上海、深圳等地方的司法局進一步要求對所有三級人民調解組織的調解卷宗進行匯總、統計、歸檔,由區縣司法局統一保管。這種將人民調解的活動和過程納入政府規范化、標準化、文書化管理的做法,無疑是科層制管理的重要組成部分,是對群眾性自治活動的深度吸納。

四、治理吸納自治:城市基層自治發展的國家化路徑

隨著中國改革開放的深入,社會環境日益錯綜復雜,社會問題日益增多。面對復雜的社會治理任務時,國家一方面采用政治吸納行政的方法,將政府活動納入到法治化和規范化的進程之中,另一方面采用政府吸納社會的方法,將社會治理的經驗和機制納入到國家治理體系中,人民調解制度的變遷即為后者的生動體現。在黨的十八大以來提升國家治理能力的背景下,由于具備了為黨和政府分憂、為法院減負、為公安減壓、為信訪分流、為群眾解難的功能定位,人民調解制度成為廣義的國家制度的組成部分,不但不再被置于訴訟或法治的對立面而遭到司法中心主義觀念的貶抑,相反,面對社會矛盾化解和國家治理現代化的要求,人民調解被視作社會治理創新的重要力量。當下,關于人民調解應當走司法化、專業化的道路還是應當堅持民間性、群眾性的討論,似乎已無多大意義。關于人民調解衰落的論斷也并不恰當,確切地講,是人民調解的人民性、群眾性、地域性在發生變化。人民調解組織正日益被吸納到地方性國家科層制的框架之內,成為國家治理體系的有機組成部分。作為民間調解和社會調解,人民調解呈現的是一種頹勢和衰落;作為國家治理體系一部分的法治化、行業化和專業化的調解,人民調解則展示出一種美好的發展前景。

從微觀過程來看,近年來人民調解在組織化、調解手段和技術方面的發展,無不反映出人民調解向國家靠攏的科層化變遷過程。隨著城市化進程的加快和復雜社會的形成,國家如何利用外部資源來提升治理能力顯然是各級地方政府亟需考慮的話題。在“維穩”、依法治國、國家治理等多重目標的推動下,地方政府對人民調解制度進行了大力改造,普遍構建了三級調解組織框架,建立了行業性和專業性調解組織,制定了政府購買法律服務、社區人民調解信息員等制度。社區人民調解組織通常由行政化的居委會成員兼任,顯然是為了提升人民調解的權威性。人民調解信息員制度使得國家治理的觸角深入社區,事無巨細的糾紛事件均納入政府管控而形成了網格化管理體系。對于城市中關起門來的民眾,國家找到了一種與傳統的人際關系滲透不同的隱秘的方法,這是一種利用現代組織手段和技術手段的滲透。表面上看,這些措施是國家推動基層人民調解制度建設,給人民調解組織賦權、給個體更多的糾紛化解選擇自由、司法大眾化等看上去“國家撤退”并讓渡治理空間的做法,實際上卻是一種不易察覺但更為廣泛、更具主動性的,以自治性的群眾路線形式出現的國家路線。國家將人民調解組織塑造成為隨時為其所用的、無所不在的代理者,以一種“對私人生活制度化的”方式,對調解組織進行擴張,使得社會生活的必要規制得以加強,37從而實現對基層社會的全面滲透和基層秩序的有效控制。

從宏觀結構來看,人民調解制度是觀察國家與社會關系的一個窗口。人民調解制度的變遷反映了國家與社會關系的變遷。從形式上,作為源于民間社會組織維護自治秩序的人民調解,在改革開放后實現了向政權組織如司法靠攏、社會治理的“大調解”吸納,在功能擴張的同時實現了自身的組織擴張。但是,由于封閉式城市社區結構產生的是更多孤立的、缺乏公共交往的個人,社會自治變得日益困難:一方面,與傳統的李普塞特假設即“經濟發展催生民主發展”38相反的是,人們的公共參與和政治參與并沒有隨著經濟發展和城市化而上升,反而有可能下降;39另一方面,人與人之間的社會距離變得越長,一旦遭遇糾紛就越可能訴諸法律規則。40同時,社會自身自治訴求的下降也給了國家權力擴張的空間。因此,人民調解的國家吸納既有國家能動主義的需求,也有社會結構變化和民眾自身的因素。

在當前,人民調解實現了結構和功能的擴張,也獲得了必要的、更多的資源(尤其是財政資源),調解的組織化程度得到了加強,調解的有效性得到了大大提升,人民調解以更加權威化、組織化和現代化的面目出現。通過國家主導的科層化過程,人民調解一步步被吸納入國家治理體系,具備了專業化、職業化和規范化等特點。從城市人民調解制度的變遷中,可以看到國家治理的目標統御、自上而下的制度設計、政府的組織支持以及績效考核的科層化管理模式。但是,人民調解制度的發展不等于完全政府化,近年來國家仍然提出了“推進群眾性自治”的口號,倡導在新時代堅持發展具有地方特色、走群眾路線的人民調解的“楓橋經驗”。41

改革開放后,國家在基層社會重建了村委會、居委會等自治組織,并創造了一些自治空間,向自治組織進行了一定的賦權,人民調解也被國家通過法律的形式納入群眾性自治的范疇。但是,基層社會自治組織的自治權并非完全獨立意義上的公共權力。作為自治權力行使形式之一的人民調解,由于沒有強制性公共權力作為支撐,其效力有限,在加強法治建設的時代,逐漸失去了作為社會糾紛化解主流渠道的地位。然而,純粹以冷冰冰的法律來維護社會秩序和化解糾紛,對于國家而言成本極高,而人民調解在形式上的民間性和自治性有助于緩和公共權力行使的僵硬,有助于緩解公共權力機關與當事人之間的對抗性。因而,在社會分化和組織化程度較高的社會中,國家往往以調解為杠桿,增強公共權力的效用,形成一種“正式權力的非正式運作”。42通過治理吸納自治,國家在一定程度上推動了城市基層社會自治的發展,更重要的是提升了國家治理能力,有效實現了基層社會的穩定有序。

從城市人民調解組織所主要依托的居委會的發展來看,改革開放后,隨著革命委員會體制的解體,居委會又開始恢復,但此時居委會仍然以街道辦事處的下屬部門為主要角色。而隨著改革開放的進一步深入,居委會的社會服務、社會自治的功能需求開始突顯。1982年,全國人大常委會在起草憲法修正案時,將村委會、居委會一起寫進了憲法,并對村委會的自治性質、任務、組織原則等做了具體規定。1987、1989年,《中華人民共和國村民委員會組織法(試行)》《中華人民共和國居民委員會組織法》分別得到通過。2007年,黨的十七大將“基層群眾自治制度”首次寫入黨代會報告,正式與人民代表大會制度、中國共產黨領導的多黨合作和政治協商制度、民族區域自治制度等一起,構成中國特色社會主義政治制度體系。同時,在全國范圍內也普遍建立了村委會、居委會等自治組織,并創造了一些自治空間。由于缺乏自我發育的土壤如組織文化傳統、資金來源等,居委會的自主發展極其有限,且其本身就是在政府的推動下組建的,因而在組織、經費、人員、工作內容上嚴重依賴街道辦事處,最終形成了行政為主、自治為輔的工作格局,自治發展依附于政府的規劃安排。與此同時,國家也從未放棄對公共權力的壟斷,沒有向自治組織實質性地賦權,所謂的社會自治權并非獨立意義上的權力。根據《居委會組織法》,作為城市居民群眾依法進行自治的組織,居委會主要任務包括:宣傳法律法規和國家政策,教育居民;辦理本地區居民的公共事務和公益事務;調解民間糾紛;協助政府維護治安以及協助政府做好與居民相關的各項工作;向政府反映居民的意見、要求和建議等。其中,居委會宣傳教育、辦理、協助的職能均屬于配合政府完成相關的事務和工作,只有糾紛調解才是居委會相對自主發揮作用、體現群眾性自治的活動。居委會長期以來以政府的助手形象出現,不僅在經費、人力資源方面嚴重依賴街道辦事處或鎮政府,在職能方面也以完成政府的行政性事務為主要內容。在現實中,居委會百分之七十以上的精力處理街道委派下來的行政事務,很少有時間承擔自治職能和公共服務。但恰恰是在國家和政府的規劃、支持下,居委會在地域上實現了全覆蓋,具有了固定工作場所,活動經費有了保障,在組織上實現了制度化、規范化、職業化,在工作內容上實現了固定化、常規化。借助這一機制,基層社會自治也獲得了一定的發展空間。黨的十八屆三中全會提出了國家治理體系現代化和國家治理能力現代化的口號,基層社區治理被納入了國家治理體系,群眾自我管理、自我服務、自我教育、自我監督也隨之被納入了社區治理和基層公共事務的框架內。為了提升治理效能和服務水平,各地還普遍推行了向基層社區進行城市管理權的下沉和服務體系的下移,從而在一定程度上,使城市基層自治組織得到了較大的發展。

自治的核心觀念是自主性原則。“自主性”概念包含了自覺推理、自我思考和自決的能力。43自主性原則是公共權力能夠得到合理證明的基礎,是政治合法性的一項原則。它意味著人們在塑造其生活和機會的政治框架中應當享有平等的權利和義務的理念,意味著人們享有一種政治行動的共同結構,以便他們去追求自己的目標;人們在決定他們自己生活狀況的過程中是自由的和平等的,他們能夠參與到對公共事務的協商過程中。44就自治的外在方面而言,它意味著不受外來權力的干預,尤其是不受國家權力的干預,以獨立的、自主的方式解決自身事務。因此,自治權意味著群體或組織享有對自身事務的決策權、自我管理權、自我監督權,而不受外來權力的干預。由此觀之,當前中國基層自治組織的自治權,并非享有高度自主性的自治權,不是那種在傳統社會中擁有一定裁判權和懲處權的自治權,也不同于西方那種與國家權力相對意義上的社會自治權。

從人民調解制度的發展到居委會組織、業主組織以及其他社會組織的發展中,我們可以看到中國城市中國家治理吸納自治路徑的一般機制,即在國家治理現代化的背景下,在社會需求的推動以及政府讓渡或創造的公共空間內,自治組織和社會組織的數量得到增加,在功能上實現擴張和轉化,特別是承擔了大量政府轉移的公共服務(例如通過政府資助或政府購買公共服務),同時自治組織和社會組織在一定程度上實現了制度化、組織化、法治化的發展。可見,中國城市自治組織和社會組織的發展主要是一種國家治理吸納下的自治發展路徑,這是一條現實的、可行的路徑。西方國家城市基層自治的民間的、獨立的(甚至與國家對抗意義上的)發展路徑實際上是社會與國家分享公共權力的路徑,主體是借助市場經濟發展而產生的社會組織和自治組織,是依托于市場力量而形成的自治發展,可以稱為市場化路徑。傳統中國基層社會中為了填補國家權力的空白而形成了一種自發性自治發展路徑,這種自治純粹依托基于血緣、宗族和地緣關系的宗族組織、鄉紳群體等傳統初級社會組織力量而形成的自治發展,可以看作是社會化路徑。不同于前兩種路徑,改革開放以來中國城市社會基層自治的發展是一種國家化路徑,走的是一條受到國家支持的自治發展道路。

中國正在努力探索社會自治的道路。尤其在城市,社區選舉、基層公共事務的參與式治理、社會組織的自治發展、產權物業空間的利益互動,以及包括人民調解在內的群眾自治性組織的實踐等,提供了民眾介入社會公共事務的機會,為促進公民參與,增進公民互動進而推動基層社會自治創造了可能。通過將以人民調解制度等城市基層社會自治納入國家治理體系,中國正在創造一種不同于西方社會那種社會自治與政府管理相對獨立的治理體系,同時,也為中國城市基層社會自治的發展提供了一條新路徑。

————————

注釋:

①④ 吳晗,費孝通:《皇權與紳權》,《民國叢書》第三編第14卷,上海書店,1948年,第51、54頁。

② 秦暉:《傳統十論——本土社會的制度文化與其變革》,復旦大學出版社,2003年,第3頁。

③ 張仲禮:《中國紳士:關于其在19世紀中國社會中作用的研究》,上海社會科學院出版社,1991年,第54頁。

⑤ 李龍:《中國基層自治的研究路徑》,《教學與研究》2016年第2期。

⑥ 例如,傳統中國家族自治包括了宗教祭祀、處理族內糾紛等主要功能。作為最初級的司法機構,家族內部的糾紛首先由族長仲裁調解,不能調解處理的再由國家司法機關處理。見瞿同祖:《中國法律與中國社會》,中華書局,1981年,第23-25頁。

⑦ 〔美〕柯恩:《現代化前夕的中國調解》,強世功編:《調解、法制與現代性:中國調解制度研究》,中國法制出版社,2001年,第104、115頁。

⑧ 李婷婷:《社會治理視域下的人民調解》,人民出版社,2014年,第27-29頁。

⑨ 季衛東:《調解制度的法律發展機制》,強世功編:《調解、法制與現代性:中國調解制度研究》,中國法制出版社,2001年,第26頁。

⑩ 〔美〕傅華伶:《后毛澤東時代中國的人民調解制度》,強世功編:《調解、法制與現代性:中國調解制度研究》,北京:中國法制出版社,2001年,第310-346頁。

11 何兵:《現代社會的糾紛解決》,法律出版社,2003年,第172頁。

12 中國統計年鑒2018,http://www.stats.gov.cn/tjsj/ndsj/2018/indexch.htm。最后訪問日期:2019年7月25日。

13 周強:《最高人民法院工作報告——2017年3月12日在第十二屆全國人民代表大會第五次會議上》,《人民日報》2017年3月20日。

14 洪冬英:《論人民調解的新趨勢:行業協會調解的興起》,《學術交流》2015年第11期。

15 宋寧華:《專業“老娘舅”一門式調解糾紛》,《新民晚報》2015年12月30日,第A9版。

16 數據來源: 中國統計年鑒,http://www.stats.gov.cn/tjsj/ndsj/2018/indexch.htm。最后訪問日期:2019年2月15日。

17 張福森:《張福森部長在全國人民調解委員會座談會上的講話(摘錄)》,《人民調解》2004年第4期。

18 章武生:《論我國大調解機制的構建:兼析大調解與ADR 的關系》,《法商研究》2007年第6期。

19 孫永生:《南通大調解:非訴訟糾紛解決的制度化探索》,《中國行政管理》2015年第1期。

20 吳英姿:《大調解的功能及限度:糾紛解決的制度供給與社會自治》,《中外法學》2008年第2期;蔡維力、郭甜:《人民調解制度的內在困結與進路破解》,《重慶大學學報》2015年第3期。

21 李婷婷:《社會治理視域下的人民調解》,人民出版社,2014年,第140-148頁。

22 相關情況來自筆者率領的調研組于2017年6-10月對上海閔行區司法局的調研。

23 數據來自2016年8月25日筆者率領的課題組在北京市東城區珠市口東大街1號對北京多元調解發展促進會的調研。

24 《2015年度全國人民調解工作數據統計》,《人民調解》2016年第4期。

25 徐勝萍:《人民調解制度研究》,北京師范大學出版社,2016年,第39-41頁。

2627 徐勝萍:《適宜人民調解的民事糾紛范圍探究》,《山西大學學報》2015年第6期。

28 蘇國勛:《理性化及其限制——韋伯思想引論》,上海人民出版社,1988年,第213-215頁。

29 〔日〕棚瀨孝雄:《糾紛的解決與審判制度》,王亞新譯,中國政法大學出版社,2004年,第46-47頁。

30 郭穎:《浦東招聘24名專職“老娘舅”》,《青年報》2016年8月4日,第A7版。

31 例如,2016年4月上海市閔行區政府制定了《關于進一步推進閔行區法律服務進村(居)工作的意見》,全面推行“一村居一律師”實踐,由街道或鎮司法所具體協調,由居村委與律師事務所進行雙向選擇,簽訂法律服務協議,由律師事務所指派符合條件的律師擔任居村結對律師。服務協議中的一項重要內容就是協助基層人民調解委員會開展糾紛調處工作。

32 〔德〕施路赫特,《理性化與官僚化》,顧忠華譯,廣西師范大學出版社,2004年,第89頁。

33 例如,2016年,浦東新區專業人民調解中心面向社會公開招聘24名專職調解員,這些調解員月收入不低于4000元。參見郭穎:《浦東招聘24名專職“老娘舅”》”,《青年報》2016年8月4日,第A7版。

34 蔡長春:《切實發揮好維護社會和諧穩定“第一道防線”作用》,《法制日報》2018年4月27日,第3版。

35 資料來源:上海市閔行區人民調解協會,2019年2月25日。

36 資料來源:上海市閔行區司法局,2018年9月18日。

37 Deborah Baskin, Cummunity Mediation and the Public/Private Problems, Social Justice, Vol.15, No.1, 2008, pp.102-111.

38 〔美〕西摩·馬丁·李普塞特:《政治人——政治的社會基礎》,張紹宗譯,上海人民出版社,1997年,第24-54頁。

39 陳捷,蔣林,陳紅慧:《中國的民主化和中產階級》,《國外理論動態》2014年第7期。

40 〔美〕羅伯特·C·埃里克森:《無需法律的秩序——鄰人如何解決糾紛》,蘇力譯,中國政法大學出版社,2003年,第350頁。

41 人民日報評論員:《讓“楓橋經驗”在新時代發揚光大》,《人民日報》2018年11月13日,第1版。

42 孫立平、郭于華:《“軟硬兼施”:正式權力非正式運作的過程分析——華北B鎮定購糧收購的個案研究》,《清華社會學評論》第1輯,鷺江出版社,2000年,第21-46頁。

4344 〔英〕戴維·赫爾德:《民主與全球秩序》,胡偉等譯,上海人民出版社,2003年,第156、163-166頁。

The Path of Urban Grassroots Self-rule: Taking the Development of Urban People Mediation System as an Example

Chen Yao / Wang Zhe

Abstract: China's urban people's mediation system is undergoing important changes and innovation. On one hand, the people's mediation has been absorbed by the state as a judicial assistant, an integral part of the comprehensive social governance system, an important component of the multiple dispute resolution mechanism. On the other hand, not only the organizations and functions of have been expanded, but also the rational change of people's mediation has been achieved. This change has broken through the regionality, mass and autonomy of the people's mediation. People's mediation organizations are increasingly absorbed into the framework of local state bureaucracy, embedded in the formal organization network of the state, and become an integral part of the national governance system. How to view this change of people's mediation system is of great significance for understanding the change of relations between China's state and society.

Keywords: State Governance; Self Rule at the Grass-roots Level;? Urban People's Mediation System; Nationalization

(責任編輯? ?方卿)