心理學視域下的權力效應研究及其理論闡釋

何琪 劉永芳

摘? 要: 得益于社會認知研究范式的興起,近二十年心理學視域下的權力研究取得了豐碩成果,權力效應是心理學關于權力研究的核心問題。本文對心理學視域下權力內涵的演變和研究范式進行了梳理,重點分析了權力對個體心理和行為帶來的三大效應:消極效應、中性效應和積極效應,并對闡釋權力效應的“接近-抑制理論”“情境聚焦理論”和“社會距離理論”進行了系統介紹和總結。最后指出,如何通過相關變量的約束制約和減少權力的消極效應,并有效激發權力的積極效應,是未來研究要特別關注的重點。

關鍵詞: 權力;權力效應;權力理論

權力是一個亙古恒久的命題,有哲人曾言“對權力的無限追逐是推動人類社會發展的唯一動力。”心理學對權力的系統研究始于二戰結束,以Milgram(1964)和Zimbardo(1973)的兩項開創性研究為標志①。隨后幾十年,發展一直較為緩慢。直至20世紀90年代,關于權力的研究逐漸升溫。到21世紀初,隨著社會認知研究范式的興起,關于權力的研究,尤其是權力效應的研究得到廣泛重視和蓬勃發展。權力效應是心理學關于權力研究的核心問題,是指個體擁有權力時其心理特點和行為方式的變化,即權力對個體心理和行為的影響。“權力是柄‘雙刃劍”,既可以產生積極效應,也可以產生消極效應。圖1展示了權力相關研究的發展趨勢。至今,心理學視域下的權力效應研究不僅實證成果頗為豐碩,而且理論建構日益完善。

一、心理學視域中的權力內涵及其研究范式

1.心理學視域權力內涵的界定

權力效應研究的發展與權力內涵的演變一脈相承。在我國古代,“權”有兩層核心要義:一為衡量審度之義,如孟子“權,然后知輕重”;二為制約他人的能力,如“賢而屈于不屑者,權輕也”。在西方語言中,權力“power”一詞來自法語“pouvoir”,法語“prouvoir”又來自于拉丁文“potestas”或“potentia”,意思是能力。心理學研究中,關于權力內涵的界定主要經歷了能力論、關系論到狀態論的發展和演變。

能力論把權力看成個人的特征,認為權力是一種控制或影響他人的思想、感情或行為的能力。以French和Raven提出的五種權力來源(法定權力、強制權力、獎賞權力、專家權力和參照權力)為標志,主要關注權力的大小、來源、職權等對權力行為的影響②。能力論把權力作為結構變量,強調權力者的能力特征和權力來源導致的結構性差異,但這一結構變量取向下的權力研究并沒有對權力在關系中是怎樣運行的進行探討③。

關系論認為,權力是一個關系范疇,只有把它放在與其他個體或群體的關系中才能理解,權力大小等同于關系中一方對另一方的依賴程度④。通過社會關系中人與人之間的依賴程度來表示權力的大小是關系論的本質。

隨著社會認知研究范式的興起,Galinsky于2003年提出權力的狀態論,認為權力是一種心理狀態變量,是指人們實際感受到的影響他人的能力,與實際的職位高低并不一定成一一對應關系。任何時候對權力的啟動都可以激活與權力有關的概念和行為情形⑤。甚至有學者認為,個體的權力感比他真實的社會職權和實際權力對行為的影響更大。如“低權力父母”有可能控制著孩子的眾多資源,但卻仍會產生無權力感⑥。

能力論和關系論都把權力作為絕對概念結構變量,認為權力是由實際擁有的職權高低決定。狀態論則把權力看成可以操縱的心理變量,指出心理學研究的權力對象,常常不是指真實權力,更多是指主觀權力感。狀態論的提出使得研究者將權力由結構變量轉而視為心理變量,使得權力研究的領域和范疇得到了進一步的開拓。目前,心理學界多以狀態論出發對權力開展研究。

2.心理學視域權力效應研究的基本范式

如何準確地測量和啟動權力,是心理學關于權力效應研究的基本范式和方法,也是保證權力效應研究信效度的關鍵。綜合已有文獻,相關測量和啟動方法主要有自評法和實驗啟動法兩大類。

通過自評法測量權力是最簡單直接的方法,目前研究中應用較為廣泛的權力感測量工具是Anderson 和 Galinsky開發的《一般權力感量表》(Generalized Sense of Power Scale)⑦。該量表測評一般情境下的自我權力感,包括 8個題目,采用Likert 7點自評方式,從1(非常不同意)到7(非常同意)記分,具有較好的表面效度。問卷的8個題項分別由4個高權力項目(如“在與人交談或討論的時候,我總是能夠使他人聆聽我的意見”)和4個低權力項目(如“我的想法和觀點經常被大家忽視”)組成,題目內容體現了人際間的支配和控制。其中,高權力項目采用正向計分,低權力項目采用反向計分,總分反映個體的一般權力感大小。此外,《加州人格量表》和通過投射測驗對內隱權力需求做評估的方式也有一定的應用。

通過實驗操縱啟動被試的權力感是目前心理學領域進行權力研究的主要方法,具體包括四種操縱方法⑧。第一種是獎懲法,獎懲法也叫角色分配法,是資源控制法的一種,即給被試分配不同角色實現對權力的操控,通常是讓一些被試擔任領導者或者管理者的角色(高權力角色),另一些被試擔任員工或者下屬的角色(低權力角色),高權力的被試擁有較多資源和權力,而低權力者擁有較少資源和權力。第二種是回憶法,即通過回憶曾經經歷的與權力有關的事件來喚起權力感,其中,回憶對他人擁有權力的事件喚起高權力感,他人對自己擁有權力的事件喚起低權力感。要求被試在回憶事件過程中盡量具體化事情的經過和細節,以及他們的心理感受等。第三種是語義喚起法,與內隱聯想測驗類似,是通過給被試呈現一系列與權力有關的詞語,如讓被試完成一定數量的詞干補筆,以喚起他們的內隱權力感。這是啟動權力感的一種內隱操作方式。第四種是具身認知法。包括身體姿勢、手勢、座位位置等方面。實驗證明,被試可以通過擴張身體姿勢提高權力感,蜷縮姿勢降低權力感⑨。

自Galinsky對權力賦予新的內涵,大量研究采用以上啟動方式進行權力啟動,激活個體的權力心理狀態即主觀權力感,進而考察對其認知和行為產生的影響。總的來說,權力內涵的演變推進了方法的革新,豐富和拓展了研究思路和方法,繼而促進了成果產生和學科發展。

二、權力效應的三重維度

從已有文獻來看,權力效應體現在積極效應、中性效應和消極效應三重維度。其中,早期研究多聚焦于權力效應的消極維度,但是新近不少研究發現了權力的中性效應和積極效應⑩。

1.權力效應的消極維度

(1)權力與行為濫用。早期的權力效應研究主要關注“權力是否會滋生腐敗”,發現權力地位會致使有權力者更自利進而做出更多反社會行為11。近期一些研究同樣表明,權力會導致更多的自利行為。此外,Georgesen和Harris的元分析研究發現,權力水平與自我評價成正相關而與對他人評價成負相關,即高權力者傾向對自我做正面評價,對他人做負面評價,這種現象在權力地位受到影響和威脅時更為明顯12。

(2)權力與社會知覺。權力會增加對他人知覺的刻板印象13。在人際互動中,高權力者總是表現出比低權力者更多的刻板印象,更容易用刻板的眼光看待他人。在要求審閱求職者的材料時,高權力者更容易忽視申請者的個人信息,且較少使用個性化的信息,不關注個體的獨特品質,并且削弱從他人的視角看待整個世界的能力。

2.權力效應的積極維度

權力效應雖然具有消極維度,當然,更為主要的還是積極影響,探尋權力的積極效應對提高組織績效等方面都具有重要的價值和意義。總的來說,權力效應的積極維度主要表現在以下幾個方面:

(1)權力與決策行為。首先,權力提高了決策質量。Smith等人通過實驗證實,高權力者更能做出高質量的決策14。其次,權力提升了決策的創造性。由于高權力者更少受情境的限制,能抓住影響事物發展的本質特點和事物之間的聯系,容易產生新的創意。例如,Islam和Zyphur發現,在給新產品命名時,高權力者受到示范例樣的影響較小,表現出較高的新穎性15。此外,權力促進了決策的預期結果。例如,Fellner和Güth的研究表明,在談判中,由于高權力者擁有更多的資源或可替代選項,可以較少依賴對手,對談判結果有著更高的決策權,所以更加容易達到預期結果16。

(2)權力與趨近行為。在一個組織中,當員工主觀上認為自己擁有較高權力時,會出現更多的趨近行為,如組織公民行為、建言行為和助人為樂等行為。段錦云和黃彩云研究證實,在組織中,個體權力感越高,則建言行為越頻繁17。

(3)權力與積極情緒。權力能使人體會到更多的正向和積極情緒,體會到更大的控制感,也有利于個體自我意識的提高。研究表明,組織中具有較高權力的員工比較低權力的員工工作滿意度更高、心理健康狀況更好、能體會到更多的積極情緒和體驗更少的壓力18。Kifer等研究表明,權力對幸福感有顯著預測作用。在親密關系研究中,發現高權力者能更好地調節由他人帶來的消極情緒19。

3.權力效應的中性維度

權力效應的中性維度是指權力產生的效應本身并不帶有積極和消極的含義,無謂正負之分,因此稱之“中性”效應。

(1)權力與風險偏好。在領導決策中,權力是影響風險偏好的重要因素。關于權力究竟如何影響風險偏好,研究者做了很多探索。Anderson和Galinsky通過五個實驗,得到了一致的結論,即權力的提高可以使個體看待風險更加樂觀,出現更多的風險偏好行為20。國內學者段錦云、盧志巍和張涵碧研究發現,高權力者在收益和損失情境下對風險的偏好不同,在收益情境下更加偏向保守選項,而在損失情境下更偏愛冒險選項21。風險偏好本身并不具備積極意義或消極意義。當風險偏好只是為了滿足私欲,會帶來消極效應;而當風險偏好是為了組織利益或集體目標,則會帶來積極效應。

(2)權力與損失厭惡。Inesi通過四項實驗驗證了權力降低損失厭惡程度的結論,也就是說,每當高權力心態被激活,就會出現損失厭惡的降低22。鐘毅平、陳瀟和顏小聰以大學生為被試得出了高權力個體具有較少損失厭惡的結論。然而損失厭惡本身具有雙重意義,一方面,具有損失厭惡的個體有著維持現狀的強烈意愿,會高估由變革帶來的潛在損失,因此會導致較少的創新行為。另一方面,損失厭惡的作用也不能被完全忽視,從進化論角度來說,人們在決策時對損失賦予更大心理權重的損失厭惡意味著更為謹慎保守的行為偏向,而這種謹慎保守有利于提高個體的生存和繁殖成功率,即適應度。

(3)權力與自信。權力會增加決策者信心和自動化認知等方面的效應也屬于中性效應范疇。因為一方面,由權力激發的決策者自信能促進組織在更短的時間內快速達成一致目標,有利于組織的穩定23,但是另一方面,當權力增加的決策者信心過于膨脹導致過度自信,則容易使決策者忽視組織成員的意見而做出不恰當的決策24。在自動化認知方面,優勢在于能提高決策效率,不足之處在于過于概括化導致的準確性下降,容易陷入“以偏概全”的誤區。總之,權力對人們心理和行為的效應和影響表現在各個方面,全面探究和總結這些基本效應,是心理學關于權力研究的重要內容。

三、權力效應的理論闡釋

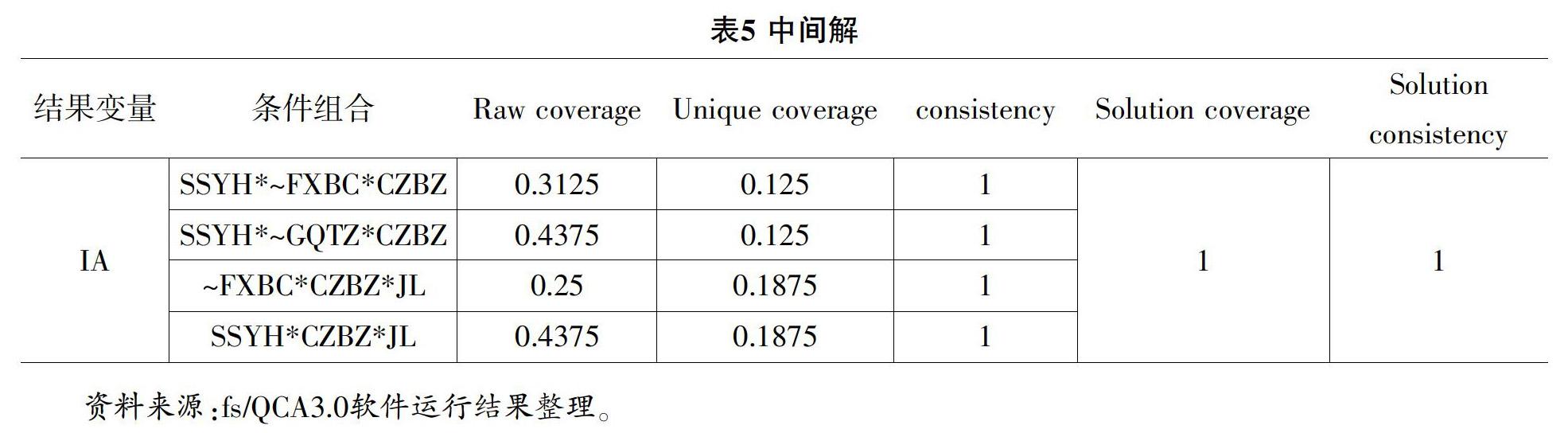

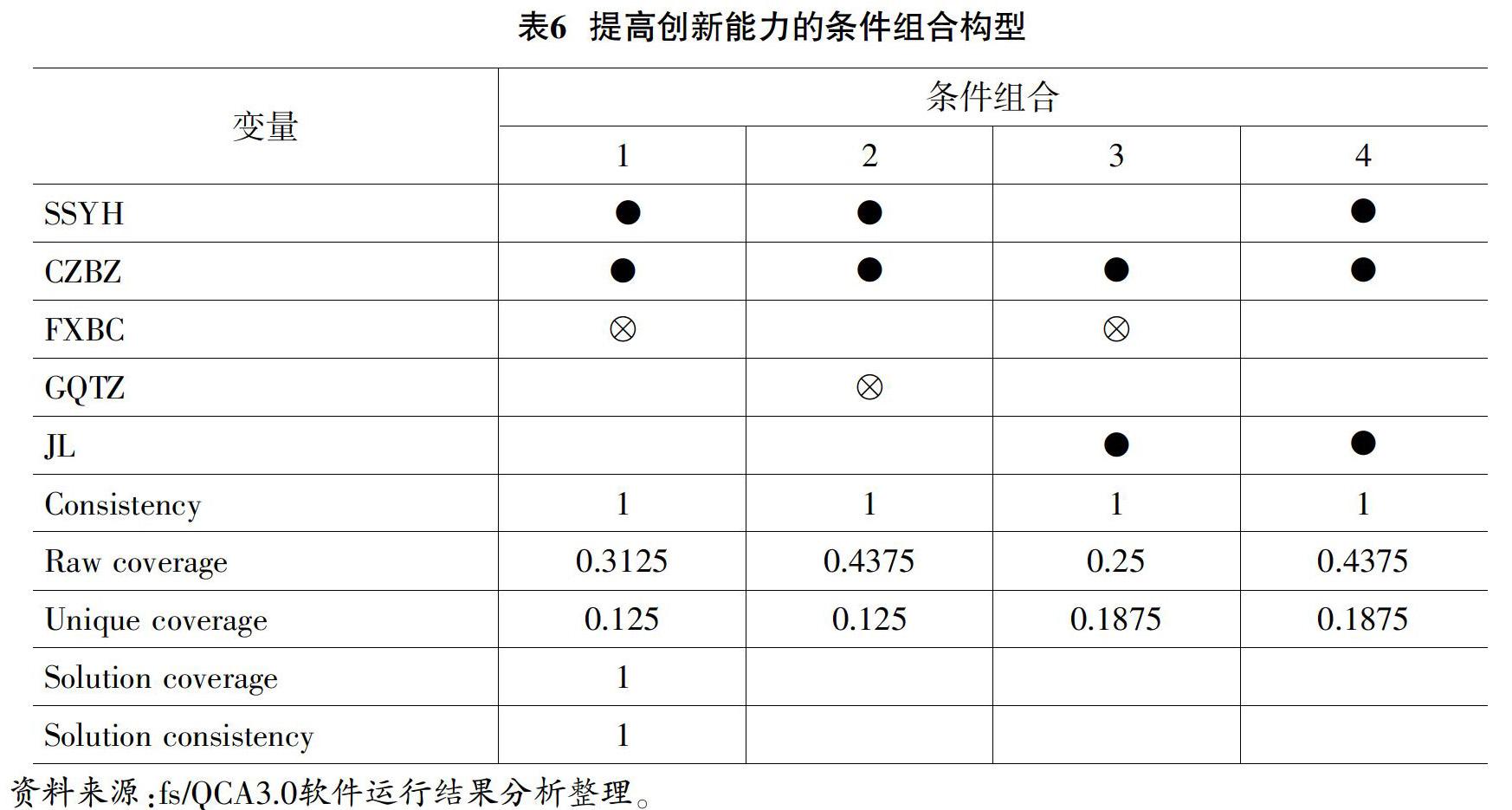

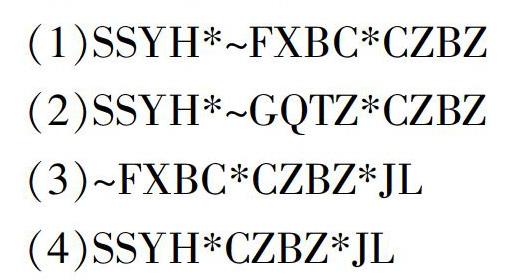

隨著心理學領域對權力效應研究的不斷深入,解釋權力效應機制的理論也在不斷豐富,先后涌現了權力的控制模型、目標激活理論、接近-抑制理論、目標導向理論、情境聚焦理論和社會距離理論等各大理論。其中,最具代表性的是“接近-抑制理論”“情境聚焦理論”和“社會距離理論”三大理論(表1)。

1. 接近-抑制理論

(1)接近-抑制理論簡介及其理論基礎

接近-抑制理論是目前為止心理學領域中影響最廣泛和引用率最高的權力理論,由Keltner、Gruenfeld和Anderson于2003年在系統梳理已有文獻基礎上提出。該理論認為,“行為接近系統”和“行為抑制系統”是兩大行為動機系統,不同權力狀態會分別激活其中的一個系統。由于高權力意味著擁有更多的資源,有更多獲取獎賞的機會和渠道,也有更大的行為自由度,會較少受到阻礙和限制。因此,高權力狀態往往會激活“行為接近系統”。相反,低權力狀態則會激活“行為抑制系統”。接近-抑制理論是以行為的趨近-回避動機為依據和基礎提出來的。趨近-回避是行為動機的兩種最基本形式,也是人類在進化過程中產生的一種趨利避害的本能和適應環境的結果25。

(2)接近-抑制理論對權力效應和現象的闡釋

權力的接近-抑制理論將行為的趨避動機應用到權力研究,認為權力狀態的不同會改變個體對自身所處環境的知覺,從而啟動與“接近系統”或“抑制系統”有關的行為,具體體現在社會認知、情緒和社會行為三個方面。

首先,在社會認知方面,不同權力狀態的個體會以不同的方式啟動自己的社會認知,一方面,提高權力將產生自動化認知,降低權力將產生控制性認知26。自動化認知和控制性認知是社會認知的兩種方式,自動化認知是自然輕松的、不需要耗費認知資源的認知,更多采用快速節儉啟發式和簡捷規則做判斷,自動化認知快速簡單,但是容易忽略準確性,如刻板印象。另一方面,提高權力激活的行為接近系統使個體更加關注獎賞和機會,忽視威脅和損失;而降低權力激活的行為抑制系統則使個體更加關注懲罰、危險和損失,更容易抑制或放棄目標。其次,在情緒方面,權力差異與正負情緒體驗之間有顯著相關,高權力更容易激發積極情緒,低權力更容易激發消極情緒。第三,在社會行為方面,接近系統的激活會使高權力者主動做出果敢且不受約束的社會行為、追求目標。在風險決策行為中,更關注收益,忽視損失,損失厭惡更低,行為決策更冒險。抑制系統的激活使低權力者更容易抑制或者放棄目標,在風險決策行為中,更關注損失,忽視收益,損失厭惡更高,行為決策更保守。

(3)理論的驗證與評價

“接近-抑制理論”自提出以來得到了大量的實證支持。例如Galinsky等人在一系列實驗中發現,高權力表現出行動意向,而低權力剛好相反。高權力被試比低權力被試在第一次實驗中先提出第一輪報價意向。第二次實驗中,要求被試通過撰寫三個附加句子來補充一則未完成的童話故事。結果發現,高權力被試描繪出了一位行動定向的國王,他果敢而且行動敏捷,而低權力被試則描繪出了一位更加優柔而且更傾向于協商的國王。在第三次實驗中,當面對吹著的風扇時,無論是否得到允許,擁有權力的被試在情境不明朗之時,更有可能采取行動,清除惱人的刺激物。

以上的實驗結果都驗證了高權力激活“行為接近系統”,低權力激活“行為抑制系統”的理論假設。但是也有另外一些研究結果與接近-抑制理論相左。Smith和Bargh研究發現,高權力者在接近行為的得分顯著高于低權力者,但是他們在抑制行為的得分沒有顯著差異。Elliot研究發現,高權力者在實現目標過程中,可以同時激活行為接近系統和行為抑制系統。大量研究結果表明,權力的“接近-抑制理論”無法解釋所有的權力效應,并不是理解權力效應的唯一途徑。

2. 情境聚焦理論

(1)情境聚焦理論簡介及其理論緣起

雖然情境聚焦理論的影響力和引用率都遠遠不及接近-抑制理論,但是該理論將認知的情境化視角與權力的效應結合,解釋了高權力者為什么在決策和判斷上更具有靈活性的優勢。該理論由Guinote于2007年提出,認為高權力者的認知調節能力更強,認知加工的靈活性更佳,更能在復雜情境中識別出有用的信息,所以在決策時較少被無關刺激干擾,能有選擇性地將注意集中在主要的任務目標,加工有關信息、忽略無關信息;而低權力者的認知調節能力更遜一籌,在復雜情境中不易識別出有用的信息,傾向于同等地加工兩類信息,所以認知的靈活性更差。

(2)情境聚焦理論對權力效應和現象的闡釋

如果說接近-抑制理論關注的是認知內容,情境聚焦理論則關注的是認知的加工過程,該理論對以下幾個方面的權力效應和現象做出了恰當闡釋。

首先,能較好解釋不同研究中存在矛盾的權力效應和現象。例如,Lammers和Stapel 研究發現權力與知覺他人方式相關,高權力者以非個體化的方式知覺他人。而Overbeck和Park卻發現,當高權力者具有強烈的責任狀態時會以個體化的方式知覺他人。情境聚焦理論認為,出現上述相反的權力效應,是因為權力影響個體的注意,高權力者的認知加工更靈活,能根據環境線索改變行為,更容易做出符合情境要求的行為。

其次,能較好解釋為什么權力能提高決策質量。權力的提高使個體能夠將全部精力投入到情境的核心部分,在復雜情境中識別并加工與目標有關的信息,較少受到無關刺激干擾,因此能過濾非核心信息,從而提高決策質量。

第三,能較好解釋權力與目標一致行為。研究發現,高權力讓個體更加關注與目標相關的信息、激活與目標一致的圖式、更依賴那些易提取的信息、做出與目標一致的行為27。

(3)理論的驗證與評價

大量研究證實了高權力者在情境中更具靈活性的現象。如Guinote等人研究發現,高權力者的反應時沒有受到水杯手柄方向(左或右)的影響,而低權力者的反應時受到了影響。在框線測試(framed-line test)實驗中,高權力個體能較好地抑制背景信息對任務的影響,表現出比低權力個體更少的錯誤。

在組織決策中,Fast發現,領導者能更清晰地認識組織發展目標,對組織發展的責任感也更強。此外,更多的研究發現,與低權力者相比,高權力者較少受他人影響,更容易聚焦于組織決策的有效線索,而且對決策結果更滿意。

這些研究結果都驗證了在不同權力狀態下,人們對信息的關注和選擇是存在差異的,高權力者能更好地抑制無關信息的干擾,將注意力集中和保持在與目標任務有關的信息上,而低權力者更容易受到無關信息的干擾。因此高權力者比低權力者對情境反應更具靈活性。Guinote進一步歸納了權力感對人們情境反應影響的原因,即人們內心都有想要控制情境的基本需要,而從某種方面來說控制感是權力感的核心所在,提高個體的權力感就能提高其控制感,這種對情境控制感的提升,也促進了個體對情境聚焦的反應。

總的來說,情境聚焦理論從認知加工視角對權力效應做了很好的闡釋,認為當人們處于高權力狀態時,具有更高的認知調節能力和更加靈活的認知加工能力,其接近系統(加工與情境相關的信息)和抑制系統(抑制與情境無關的信息)同時發揮作用,調和了“接近-抑制理論”中高權力者只激活“行為接近系統”和低權力者只激活“行為抑制系統”的矛盾。

3.社會距離理論

(1)初會距離理論簡介及其理論基礎

社會距離理論是心理學領域解釋權力效應的最新理論,該理論把建構水平理論(Construal Level Theory,CLT)和權力效應相結合,運用CLT來解釋產生權力結果的機制,由Magee和Smith于2013年提出。建構水平理論認為,人們對事物的表征是分層次的,高水平建構是抽象、系統的表征,低水平建構是具體、細節的表征。高水平建構更容易全局、整體知覺事物,關注事物核心特征,而低水平建構更容易局部、邊緣地知覺事物。社會距離理論認為權力會增加社會距離,社會距離越大建構水平越高。因此高權力者的建構水平更高, 心理表征更抽象。低權力者的建構水平更低,心理表征更具體。

(2)社會距離理論對權力效應和現象的闡釋

社會距離理論具有較強的解釋力。一方面,高權力者存在有較低的同僚合作動機,另一方面,高權力者預期他人與自己建立聯系和合作的動機也比較低,兩方面效應疊加使得權力增加了社會距離。權力促進社會距離提高帶來了一系列效應,例如高權力者更不關注他人心理狀態,同理心減弱,所以會更少出現觀點采擇現象。此外,與其他形式的心理距離一樣,抽象思維的增加,導致高權力者在做決定時,更加重視潛在結果的價值而非可行性,因此可以解釋權力導致風險行為。此外,社會距離的增加能使個體從“是什么”的思考模式向“為什么”的思考模式轉變,由此可以使個體更加抽象思維,提高決策質量和創造性。

(3)理論的驗證與評價

社會距離理論得到了相關研究結果的驗證。如有研究發現高權力者更傾向不受約束單獨行動而不是團隊活動,因為他們傾向于與其他人保持較大的社會距離。Smith和Trope研究發現,高權力者在嵌入式數字任務和格式塔任務中以抽象方式知覺視覺刺激物。在價值屬性和可行性方面,高權力者更加關注的是目標的價值,因為價值是抽象的特征,對應高建構水平;而低權力者則更為關注達成目標的可行性,因為可行性是具體特征,對應低建構水平。在布置任務時,高權力者更喜歡使用抽象的語言,而低權力者則相反。

總的來說,社會距離理論以建構水平理論為基礎,從過程而非內容視角來解釋和預測權力效應,為權力效應的理解提供了一個全新的視角。

四、結語與思考

近二十年時間,自研究者將權力視為可操縱的心理變量以后,心理學領域關于權力效應的研究取得了豐碩成果,并建構了系統闡釋權力效應的理論框架和體系。如何通過相關變量的約束制約和減少消極效應,并能有效激發積極效應,是今后研究要特別關注的重點。

1.重視調節變量對權力效應的影響。“權力不論大小,只要不受制約和監督,都可能被濫用”,習近平總書記關于權力的深刻論述,揭示了不受監督的權力的消極效應,其實也反映了調節變量對權力效應的影響。心理學的相關研究驗證了調節變量對權力效應的影響,甚至在有調節變量介入后發生反轉的現象。研究發現,只有當權力是不受監督和極易獲取時才會發生自我中心的偏見,當組織目標、文化和領導價值是以大眾為中心的時候,組織和團隊會首先受益28。此外, Maner和Mead研究發現,不安全、不穩定的權力導致高權力者向團隊隱瞞有價值的信息,并阻止其他有技能的團體成員產生影響。然而,這些利己主義行為在團隊與外部競爭時卻消失了29。因此,Galinsky等人提出30,今后要在兩方面加強調節變量對權力影響的研究,其一,研究在何種情況下權力對親社會和反社會的結果會出現反轉;其二,哪些變量的介入會發生權力對同一結果變量產生不同的影響。這些研究不僅會更準確描繪權力效應,而且對社會如何鼓勵運用權力揚善懲惡具有重大的政策含義。

2.喚起責任意識和構建問責體系,是遏制權力消極效應的關鍵。研究發現,當“責任”介入后,高權力者的自利行為出現克制,轉變為負責任和社會支持的行動,表現出志愿服務等具有社區意識的行為31。此外,問責將帶來決策者的心理和行為的變化。Paolini、Crisp,& Mcintyre研究發現,當領導者被警告要對他們的決策結果負責的時候,決策過程中所有的信息加工過程和判斷的謹慎性都提高了32。Sedikides等的研究表明,問責能夠阻止自我膨脹的產生,當個體知道自己有可能被評價,而且評價的不良后果要自己承擔的時候,會更加關注自己的弱點,從而可能降低自我膨脹的產生33。同時,當高權力個體感知到要被問責時,權力所引起的過度樂觀主義和冒險性會減弱。De Cremer研究表明,領導者在具備高責任的決策任務的表現比在低責任的決策任務中更謹慎,更加趨向使用平等規則34。Gelfand和Realo研究發現“問責”使人們更為堅持某種行為規范,是由于決策者擔心受到他人評價所致。韋慶旺、鄭全全、俞國良通過實驗,事先告知被試,談判后將接受訪問,被試要向專家解釋他在談判中為什么如此決策,結果發現,“問責”可以提高雙方具有相同社會動機的談判組的聯合收益和問題解決行為,同時減少了混合動機談判組的聯合收益和問題解決行為35。大量研究表明,當權者責任意識的喚起和問責壓力的感知,能較好地減少權力的消極效應,未來研究可以對此問題進行更加深入的探討。

3.加強社會情境和我國文化對權力效應的研究。Fiske和Berdahl曾指出36:“當前權力研究過于強調權力的個體屬性和特點,忽視了權力的社會性和情境性,如何通過加強對真實社會互動系統中的權力研究,將增強我們對權力的影響的認識。”因此,在將來的實驗室研究中,可以把剝離的社會情境做適當考量和分析,比較在純粹的實驗室環境和融入社會情境的相對真實情景中的權力效應差異及其機制。其次,權力產生的心理效應與文化背景緊密相關,東西方文化和價值系統存在較大差異,對不同文化背景和價值系統中的權力效應差異比較值得進一步探究37。Zhong、Magee、Maddux和Galinsky認為38,文化價值觀會導致不同的權力內涵建構和相應的行為,即不同文化下的權力擁有者對權力的內在認知和行為可能存在差異。因此,今后如果將我國傳統文化尤其是“儒、釋、道”等經典文化納入權力的心理學研究,進行實證研究和檢驗,將有助于豐富對權力的理解,并為闡釋權力效應提供一個更加全面和綜合的理論模式。

————————

注釋:

①A. D. Galinsky, D. D. Rucker & J. Magee, APA handbook of personality and social psychology: Vol. 3: Interpersonal relations. Washington, DC: American Psychological Association,2015,pp. 421–460

② J. French, & B. Raven, The bases of social power. In D. Cartwright (Ed.), Studies in social power.Ann Arbor, MI: Institute for Social Research,1959.

③ J. A. Simpson, A. K. Farrell, M. M. Oria & A. J. Rothman. Power and social influence in relationships. In M. Mikulincer, P. R. Shaver, J. A. Simpson, & J. F. Dovidio (Eds.), APA handbook of personality and social psychology, Volume 3: Interpersonal relations. Washington: American Psychological Association,2015,pp. 393–420.

④ R. M. Emerson, Power-dependence relations.American Sociological Review, 1962,Vol. 27, pp. 31–40.

⑤韋慶旺,俞國良:《權力的社會認知研究述評》,《心理科學進展》2009年第6期。

⑥ D. B. Bugental & J. C. Lewis, The paradoxical misuse of power by those who see themselves as powerless: How does it happen? Journal of Social Issues, 1999, 55(1), pp. 51–64.

⑦C. Anderson & A. D. Galinsky, Power, optimism,and risk–taking. European Journal of Social Psychology, 2006, Vol. 36(4), 511–536.

⑧A. D. Galinsky, D. D. Rucker & J. Magee. Power:Past findings, present considerations, and future directions.In M. Mikulincer & P. R. Shaver (Eds.), APA handbook of personality and social psychology: Vol. 3: Interpersonal relations. Washington, DC: American Psychological Association, 2015, pp. 421–460.

⑨D. R. Carney. A. J. Cuddy & A. J. Yap. Power posing: brief nonverbal displays affect neuroendocrine levels and risk tolerance. Psychological Science, 2010, Vol. 21(10), pp. 1363–1368.

⑩段錦云,盧志巍,沈彥晗:《組織中的權力:概念、理論和效應》,《心理科學進展》2015年第6期。

11D. Kipnis. Does power corrupt?Journal of Personality and Social Psychology, 1972 Vol. 24, pp. 33–41.

12J. C. Georgesen & M. J. Harris. Whys my bossalways holding me down? A meta-analysisof powereffects on performance evaluations. Personality and SocialPsychological Review, 1998, Vol. 2, pp. 184–195.

13 S.T. Fiske, Controlling other people: the impact of power on stereotyping. American Psychologist. 1993, Vol. 48(6), pp. 621–628.

14 P. K. Smith, A. Dijksterhuis & D. H. J. Wigboldus. Powerful people make good decisions even when they consciously think. Psychological Science, 19(12), (2008),pp.1258-1259.

15 G. Islam & M. J. Zyphur. Power, voice, and hierarchy: Exploring the antecedents of speaking up in groups. Group Dynamics: Theory, Research, and Practice, 2005, Vol. 9(2), pp. 93–103.

16 G. Fellner & W. Güth. What limits escalation ?— varying threat power in an ultimatum experiment. Economics Letters, 2003, Vol. 80(1), pp. 53–60.

17段錦云,黃彩云:《個人權力感對進諫行為的影響機制:權力認知的視角》,《心理學報》2013年第2期。

18 D. Keltner, D. H. Gruenfeld & C. Anderson. Power, approach, and inhibition. Psychological Review, 2003, Vol. 110, pp. 265-284.

19 M. M. Kuehn, S. Chen & A. M. Gordon. Having a thicker skin: Social power buffers the negative effects of social rejection. Social Psychological and Personality Science, 2015, Vol. 6, pp. 701–709.

20C. Anderson & A. D. Galinsky. Power, optimism,and risk–taking. European Journal of Social Psychology, 2006, Vol. 36(4), pp. 511–536.

21段錦云,盧志巍,張涵碧:《權力感對風險決策框架效應的影響》,《心理科學》2016年第2期。

22M. E. Inesi. Power and loss aversion. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 2010, Vol. 112(1), pp. 58–69.

23S. Sah, D. A. Moore & R. J. Maccoun. Cheap talk and credibility: the consequences of confidence and accuracy on advisor credibility and persuasiveness. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 2013, Vol. 121(2), pp. 246-255.

24 L. P. Tost, F. Gino & R. P. Larrick. Power, competitiveness, and advice taking: Why the powerful dont listen. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 2012, Vol. 117(1), pp. 53–65.

25A. Elliot. Approach and avoidance motivation. In A.Elliot (Eds.), Handbook of Approach and Avoidance Motivation. New York, USA: Psychology press,Taylor and Francis Group , 2008, pp. 3–17

26韋慶旺,俞國良:《權力的社會認知研究述評》,《心理科學進展》2009年第6期。

27王雪,蔡頠,孫嘉卿,吳嵩,封子奇,金盛華:《社會心理學視角下權力理論的發展與比較》,《心理科學進展》2014年第1期。

28S. Chen, A. Y. Lee-Chai & J. A. Bargh. Relationship orientation as a moderator of the effects of social power. Journal of Personality and Social Psychology, 2001, Vol. 80, pp. 173–187.

29J. K. Maner & N. L Mead. The essential tension between leadership and power: When leaders sacrifice group goals for the sake of self-interest. Journal of Personality and Social Psychology, 2010, Vol. 99, pp. 482–497.

30A. D. Galinsky, D. D. Rucker & J. Magee. APA handbook of personality and social psychology: Vol. 3: Interpersonal relations. Washington, DC: American Psychological Association, 2015, pp. 421–460

31C. J. Torelli & S. Shavitt. Culture and concepts of power. Journal of Personality and Social Psychology, 2010, Vol. 99(4), pp. 703–723.

32S. Paolini, R. J. Crisp & K. McIntyre. Accountability moderates member -to- group generalization:Testing a dual process model of stereotype change. Journal of Experimental Social Psychology, 2009, Vol. 45(4), pp. 676-685.

33C. Sedikides, K. C. Herbst, D. P. Hardin & G. J. Dardis. Accountability as a deterrent to self-enhancement:The search for mechanisms. Journal of Personality and Social Psychology, 2002, Vol. 83(3), pp. 592-605.

34D. De Cremer. How Self-Conception May Lead to Inequality:Effect of Hierarchical Roles on the Equality Rule in Organizational Resource-Sharing Tasks. Group & Organization Management, 2003, Vol. 28(2), pp. 282-302.

35韋慶旺,鄭全全,俞國良:《權力、社會動機和問責對談判知覺、行為和結果的影響》,《應用心理學》2010年第1期。

36S. T. Fiske & J. Berdahl. Social power. New York,NY, US: Guilford Press, 2007.

37A. Guinote. How Power Affects People:Activating, Wanting,and Goal Seeking. Annual Review of Psychology. 2017, Vol. 68, pp. 353-381.

38C. B. Zhong, J. C. Magee, W. W. Maddux & A. D Galinsky. National Culture and Groups(Research on Managing Groups and Teams, Volume 9), Emerald Group Publishing Limited, 2006, pp.53–73.

Effect of Power Research and Its Theoretical Explanation

from the Perspective of Psychology

He Qi / Liu Yongfang

Abstract: In the past two decades, great achievements have been made in the field of power research from the perspective of psychology, thanks to the rise of the paradigm of social cognition research. Effect of power is the core issue of power research in Psychology. In this paper, the connotation and paradigm of power research in the field of psychology are reviewed, and the three effects of power on individual psychology and behavior are analyzed: negative effect, neutral effect and positive effect. It also systematically introduces and summarizes "the approach/inhibition theory of power", " the situated focus theory of power " and " the social distance theory of power " which explain the effects of power. At last, it puts forward the focus of future research is that how to constrain relevant variables in order to restrict and reduce the negative effects of power, and effectively stimulate the positive effects of power

Keywords: Power; Effect of Power; Theory of Power

(責任編輯? ?方卿)