感覺與認知:經濟發展水平與公共服務滿意度的悖論邏輯

孔德鵬 史傳林

摘? 要: 地區公共服務滿意度,作為衡量公民公共服務獲得感的有效載體,與當地經濟發展緊密聯系,但學界對兩者之間的關系還存在分歧。通過解構公共服務滿意度的特征,可以從時間、空間兩個層面的視角來解釋地方經濟發展狀況對公共服務滿意度的影響。實證分析結果表明,在推進基本公共服務均等化的背景下,經濟發展的差異會影響公民主體認知模式和社會資本的形成進而影響公共服務滿意度。

關鍵詞: 公共服務滿意度;社會資本;主體感知;結構方程模型

一、引? ?言

隨著政府回應性價值的興起,公共服務滿意度不僅是學者關注的焦點問題,更是實踐者衡量其績效的重要維度。然而,公共服務滿意度隨著人們對公共服務從數量到質量逐漸轉化的認知,其內在涵義正日趨多元化、多層化,并發生著結構性變化。公共服務滿意度是公眾對公共服務的主觀評價,受到公眾個體設定標準[1]及其個體特征[2]和外在情境影響[3],公共服務滿意度是否能夠反映客觀績效,或者說績效評價是否應該大范圍使用公共服務滿意度的測量結果,學者們一直莫衷一是[4]。學者指出公共服務感知績效即公眾對公共服務績效的主觀評價,是政府提供公共服務時在公民認知與情緒相互作用下生成的結果,這種結果貫穿于服務流程之中并反映客觀績效[5][6][7][8]。關于公共服務滿意度的研究之所以產生較大的分歧,以及不同數據驗證的結果呈現出較大差異,主要是由三個因素導致的:一是公共服務滿意度是一種基于客觀事實的主觀評價,一方面是基于個體認知產生,具有主觀性;但另一方面又不能否認其客觀性,對于一個事物的認知,總是能夠形成一定的標準化結構,比如,政府辦事大廳的效率,辦結一人所需要花費的時間是存在客觀依據的,所以在滿意度測量中,指向越清楚的指標能夠得到越準確的認知。二是公共服務滿意度與個體所持有的感知性標準有較大關聯,如個體的受教育程度、收入程度、城市生活環境以及前置預期等,這使得公共服務滿意度完全成為隨機性的指標,無法客觀表現實際。三是公共服務滿意度會存在空間和時間上的差異,公共服務滿意度并不完全是靜態的概念,存在不同空間和時間帶來的差異,即其內部結構會存在變化,也就是說,針對個體而言,其對滿意度的認知也是隨著時間和空間的變化而不斷變化的,滿意度內在具有結構性的轉變可能。一方面從空間上而言,不同的地區滿意度的表現會有差異;另一方面從時間上而言,個體在時間變化中會產生滿意度內在結構的調整,如隨著生活水平的提升,對公共服務滿意度的要求在提升,其內在也是不斷變化更替的過程。公共服務滿意度內在感覺與認知、結構變化會有極大影響效應。綜合以上公共服務滿意度的特征,本文意圖構建公共服務滿意度與經濟發展水平關系之間的概念模型,以驗證公共服務滿意度的空間與時間結構如何產生差異性影響,并作為可能的修正公共服務滿意度的潛在變量。

二、理論框架與研究假設

1.文獻回顧與理論框架構建

公共服務滿意度有其內在更為復雜的結構和變化的過程,從其結構性影響出發,其與經濟發展水平之間的關系需要構建相關中介變量,深入研究公共服務滿意度存在的內在變化規律,可以作為未來公共服務滿意度測量的修正性變量。經濟發展水平是區域發展的綜合指標,反映了城市發展水平、收入水平等一系列變量的綜合關系。經濟發展水平對公共服務滿意度的影響不言而喻,現有研究結果表明經濟發展水平與公共服務滿意度的對應關系并不清晰,這說明經濟發展水平在對滿意度的影響中勢必需要加入其它的變量進行修正,從理論上解釋公共服務滿意度在什么情況下以及需要排除哪些因素,具有更好的概念可測量性與實際可用性。

在公共服務滿意度研究中,經濟發展狀況多與滿意度呈正相關,即經濟發展狀況越好的地區滿意度越高。傳統觀念中,財政、資金、個人收入[9]等經濟因素會直接對經濟發達地區的公共服務滿意度產生積極的影響[10]。而在欠發達地區,由于大部分公共服務項目更多依賴于轉移支付,但是轉移支付所推動的公共項目并沒有滿足地方實際的需求[11],因此欠發達地區的公共服務滿意度會更低。但也有學者持相反的意見,認為城市經濟發展水平[12][13]、財政上對人均公共服務投入及自主性[14]與公共服務滿意度均不存在顯著相關關系。經濟發展的程度與公共服務滿意度并不是簡單的線性關系,而是在一定程度上存在著曲線的關系。簡單來說就是存在一個門檻值,在不同的經濟發展階段,相同程度的公共服務的供給在不同的地區可能會產生不同的效果。伊斯特林認為體驗到的幸福和預期中的幸福是有區別的,到一定階段后,更多的財富并不會帶來更多的幸福感[15][16]。而在公共服務感知績效的研究領域也有學者引入了與其相似的期望差異理論,提出了期望差異模型。這些學者認為對政府的滿意度依賴于感知與期望之間是否一致[17]。相關實證研究也證明,公民對政府期望與政府滿意度之間存在顯著正相關,公共服務滿意度受到公民期望的影響,如果公共服務的供給能夠超出公民的預期,公民則會感到滿意[18][19][20][21]。同時,公共服務使用的頻率對于公共服務的滿意度影響也呈U型[22]。換言之,經濟發展狀況、居民收入達到一定水平之后,不完全是影響公共服務滿意度感知最根本的因素。國內學者認為中國現在陷入了“伊斯特林悖論”之中[23][24],即公共服務的滿意度實際上與經濟收入的曲線并不一定同步。同時,有學者從城市規模的角度提出,較小的城市規模與較低的經濟發展水平會促進公民幸福感與公共服務滿意度的提升[25]。也有學者通過實證研究表明,西部地區的公共服務滿意度要高于東部[26],這與伊斯特林在研究中提到的亞洲、拉丁美洲等欠發達地區的收入與幸福之間存在正相關關系[27]的結論剛好相反。

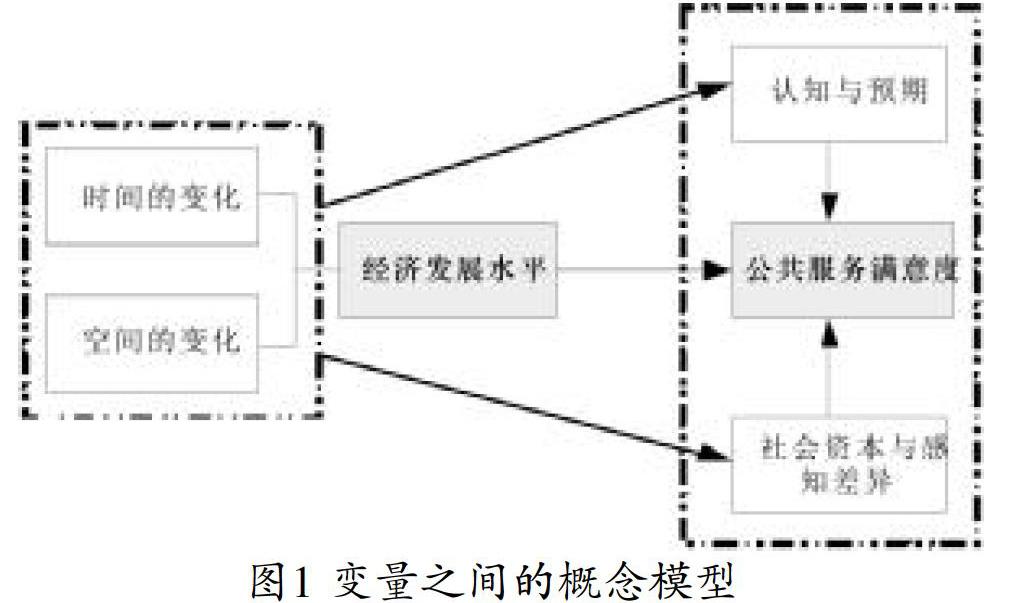

從現有針對公共服務滿意度與經濟發展水平的研究中可以看出,經濟發展水平具有的內在時間與空間的變化屬性,會大大影響公共服務滿意度的測量結果,而關注經濟發展水平中的時間變化與空間變化是進一步解構其對公共服務滿意度影響的重要維度。基于此,本文提出的概念模型(見圖1),試圖在經濟發展水平中,分別關注經濟發展水平中的時間層面和空間層面,并從兩個角度出發,各選取一個變量對公共服務滿意度進行調整,以修正公共服務滿意度在測量中所忽視的認知問題與非經濟發展的問題,進而解釋其與公共服務滿意度產生關聯的內在機理。

圖1 變量之間的概念模型

(1)經濟發展水平在時間層面的中介變量——公共服務滿意度認知

從時間的角度看,經濟發展水平隨著時間積累,必然會引起公民收入的累積效應,當累積效應產生時,公民對公共服務滿意度的標準則會產生較大的差異,這也是學者提出非線性(U型)影響的重要依據。本文選取公民對公共服務滿意度的認知與感受作為經濟發展水平對公共服務滿意度的中介變量,驗證從時間維度變化過程中所引起的公共服務滿意度的變化。公共服務滿意度作為一個“無形”主觀指標,與客觀的地區經濟發展狀況之間受公共服務的預期影響,對客觀的地區經濟環境則依賴于主觀認知來對公共服務產生預期。民眾主觀認知首先需要建立在物質累積性的基礎上,并受到主體主觀意識的影響。物質基礎的差異必然會導致主體認知差異化。那么公共服務的主體認知內容的差異,構成“環境-主體認知”模式下的兩種角色:公共服務接受者與公共服務要求者。

公共服務接受者。物質累積效應形成之前,主體認知會基于所處的社會經濟環境,對公共服務的供給產生主觀的意識判斷,即對公共服務的提供者主觀上并不認為是一種責任,更多作為接受者被動接受地方政府公共服務供給,對公共物品和公共服務的認知期待和自我感覺會極大地影響公共服務滿意度的預期,進而產生在不同時間累積效應下,公共服務的受益者對公共服務的期待是不同的。期待的降低往往會形成低效率鎖定,使得公共服務的供給長期處于低水平,這是由于無法形成外壓性要求造成的。

公共服務要求者。物質累積效應形成之后,公共服務要求者的“環境—主體認知”模式則建立在相對較為發達的經濟社會環境之下,逐漸形成對公共服務的要求,而且是從數量、質量和供給方式的要求,從而使得要求不僅是靜態的而且是動態的,比如,要求參與到整個公共服務提供的過程中和共同生產協同治理的過程中,并進一步提出對公共服務多元化、個性化、復雜化的要求。訴求會形成預期的提升,預期的提升會反向要求政府提升服務質量,進而處于不斷螺旋上升的過程。

在不同發展狀態的區域中建立公共服務均等化的意義,就在于消弭區域產生的認知差異對公共服務產生的不同預期,進而避免在不同區域之間產生不同質量的公共服務供給。但是從實際來看,公共服務均等化并不是真正意義上的均等化,而是相對的均等化,是根據當地人們的預期形成的均等化,也就是說,均等化依然是通過雙向反饋形成的,在欠發達地區,由于“接受者”的角色,政府更難以提供數量質量都較為完善的公共服務,并提供持續改進的動力。所以,預期的反饋會使得兩種角色在實際形成公共服務要求的時候,產生截然不同的反饋效果。其發生機制如下圖所示:

圖2 認知差異對公共服務滿意度的影響

(2)經濟發展水平在空間層面的中介變量——社會資本的影響

從空間角度看,經濟發展水平因為其所處的地域空間不同也會產生較大的差異,而空間的不同既是經濟發展水平的不同,更是區域內在訴求的不同,不同的區域由于經濟發展水平差異,其人與人之間形成的關系也有較大差異,則通過社會資本變量的介入,考察經濟發展水平與非經濟發展水平之間所產生的關系,進而了解這種空間性的差異如何影響公共服務滿意度。本文選取社會資本作為空間層面非經濟發展指標的表征,從空間影響的角度,揭示社會資本如何作為中介變量影響公共服務滿意度。

布迪厄最早把資本概念引入所有的權力形式之中,而社會資本的概念也最早由他提出[28][29][30][31]。而后社會資本的概念經過科爾曼、帕特南等人的發展逐漸完善,將其定義為“能夠通過推動協調的行動來提高社會效率的信任、規范和網絡”[32]。在社會資本相關文獻中有研究者從測量的角度,分析研究者們對于集體社會資本的測量使用的指標集中于信任、公共參與、社會聯結(即社會網絡)和社會規范這四個維度[33][34]。學界在社會資本的研究發現,公民的社會資本會對生活系統和政治系統產生很大影響。有學者認為,社會資本在經濟發展過程中的作用,是以一種簡單、正式的方式引起社會資本與經濟生產過程之間產生相互作用[35]。但是,也有學者研究發現,社會資本不僅僅對社會經濟生產產生影響,同時也會對社會環境產生影響。有學者研究表明人們對社會環境的看法會影響到他們對生活滿意度的感知。尤其是東歐國家,人們認為他們的生活機會(life chance)很大程度上是取決于體制、經濟和政治結構。當他們對政治、福利制度不信任以及與社會群體之間的關系緊張,會對他們的生活滿意度產生負面影響[36]。社會資本也會對經濟渠道以外的福利產生重大影響[37]。在組織層面,內部和外部社會資本都會對組織績效產生積極影響[38]。國內在研究農村公共服務滿意度時,也指出了社會資本在一定程度上影響農村公共服務滿意度,并存在顯著的正相關[39]。也有學者對社會資本進行細分,把社會資本分為社區、個體兩大類,并進一步細分,認為這幾種社會資本與政府滿意度存在顯著相關[40]。地區經濟發展水平對公共服務滿意度的作用機制非常復雜,并可以通過多種路徑發揮作用。多數研究表明,公民對公共服務的滿意可以由多種因素引起[41]。在欠發達地區,社會資本會是一個重要的中介變量,影響到個體對于公共服務滿意度的感知。

在一項以哥倫比亞的卡利(Cali)市為例的研究中,作者利用一系列的城市公共產品和政府績效滿意度調查的數據研究得出,在“安全”“公共空間”“公用事業”和“政府績效”方面,富人比窮人的滿意度要高。但是,窮人對滿意度的判斷很大程度上受到社會資本和對政府信任程度的影響[42]。在其他對于城市居民研究中也有指出,小城市居民的幸福感強于大城市,具體的指標評分中,小城市社會信心、收入滿意度、家庭氣氛三項指標得分最高,其余指標中,人際交往的得分高于大中城市[43]。社會信心可以解釋為對社會的信任或者是對社會制度的信任、周圍陌生人的信任。而家庭氣氛、人際交往等概念被“社會網絡”研究學者歸入社會網絡的概念之中。信任、社會網絡是“社會資本”這一概念中最核心的維度,社會資本作為地區與公共服務滿意度之間的中介變量,可進一步修正公共服務滿意度測量存在的感知差異。如下圖3所示:

圖3 社會資本對公共服務滿意度的影響

2.研究假設

綜合上述的討論,提出如下圖4所示的研究假設,在經濟發展水平、社會資本、主體認知與公共服務滿意之間建立關系。

圖4 研究假設模型圖

H1:地區經濟發展狀況對公共服務滿意度產生負相關關系

從理論模型出發,地區經濟發展不能帶來較高的公共服務滿意度的原因是地區經濟發展內部具有結構性特征,而經濟發展水平之間用不同發展程度的區域樣本來進行分類,以驗證經濟發展程度不同而產生的差異性的社會資本與主體認知,進而驗證其之間的結構關系。假設1是本文最重要的基礎假設,反映了公共服務滿意度在與經濟發展相互關聯過程中會存在悖論,即經濟越發達,則可能存在更低的公共服務滿意度。這正是公共服務滿意度需要從經濟發展內部結構出發進行修正的原因,也是從理論模型出發從空間與時間不同維度對其內在生成機制進行探索的原因。

H2:地區經濟發展程度和社會資本存量成負相關關系

地區經濟發展程度與社會資本之間為負向關系,由于從地區經濟發展的空間維度而言,社會資本存量中人與人之間的交往與信任是基于非市場關系的,經濟發達的地區更容易基于市場形成信任關系而不是基于人與人之間的交往,從城鎮化的過程中,這種趨向尤其明顯,人們從家族中脫離出來,組成陌生人社會,進而瓦解了基于家族、小群體而建立的社會資本。

H3:社會資本與地區公共服務滿意度成正相關關系

社會資本與地區公共服務滿意度成正相關,由于社會資本在小群體中構建,人與人之間的信任更能夠調節公共服務的客觀實在性,更多地從主觀上認同公共服務的供給者。

H4:經濟發展水平與主體認知成正相關關系

經濟發展水平與主體認知成正向關系,由于“環境-主體認知”模式下的兩種角色,經濟發展水平從時間上形成物質的累積效應,進而對兩種角色產生影響,從而使得不同的經濟發展水平借由兩種不同的主體認知表現出來。

H5:主體認知與公共服務滿意度成負相關關系

主體認知與公共服務滿意度成負相關關系,同樣是由于“環境-主體認知”模式下的兩種角色導致,不同的角色認知會形成不同的預期,進而成為其對公共服務滿意度的訴求,認知程度越高,則預期越高,公共服務滿意度會降低。

三、研究方法與數據分析

1.研究樣本與數據來源

中國綜合社會調查(Chinese General Social Survey,CGSS)是我國起步最早的全國性社會調查項目,自2003年起至今已完成9次年度調研。因其數據的可靠性、綜合性與連續性較好,被廣泛運用于國內外各類社會科學的實證研究[44]。本研究采用CGSS最新公開的2015年的數據,并根據本文研究需要對與本研究無關的題項以及存在的缺失值和異常值進行排除處理。最終獲取19個觀測變量,共9108個樣本,研究樣本個人特征描述見表1。

表1 問卷調查對象基本信息

2.變量操作化與信度效度檢驗

本研究采用的是截面數據。由于社會資本、政府依賴與公共服務滿意度都是無法直接觀測的潛變量,因而使用結構方程模型(Structural Equation Modeling,SEM)來進行統計分析。

(1)自變量:是否生活在發達地區。研究根據《2017年中國統計年鑒》中分地區人均GDP排名,將人均GDP在中位數以下的安徽、吉林、黑龍江、河北、山西、陜西、寧夏、四川、河南、新疆、廣西、青海、云南、貴州、甘肅、西藏共十六個地區劃為欠發達地區,賦值為1;將其余地區如上海、北京、浙江、天津、江蘇、廣東、福建、遼寧、山東、內蒙古、重慶、湖北、湖南、海南、江西共十五個地區劃為發達地區,賦值為0。

(2)中介變量:本研究的中介變量有三個,其中網絡與信任反映是反映社會資本的兩個維度,政府依賴是x。網絡通過“過去一年,您是否經常在您的空閑時間做下面的事情——社交(a311)”“您與鄰居進行社交娛樂活動的頻繁程度(a31a)”與“您與其他朋友進行社交娛樂活動的頻繁程度(a31b)”三個題項進行測量;信任通過“您同不同意在這個社會上,絕大多數人都是可以信任的(a33)”與“總的來說,您同不同意在這個社會上,您一不小心,別人就會想辦法占您的便宜(a34)”兩個題項進行測量;政府依賴通過“您認為政府是否應該或有責任讓人人有工作機會(b141)”“您認為政府是否應該或有責任讓人人有醫療保險(b142)”與“您認為政府是否應該或有責任為老人提供生活保障(b143)”三個題項進行測量。經過對“a34”進行反向題項修正以及對“a31a”與“a31b”題項量綱的縮減后,所有題項均為1-5打分。

(3)因變量:公共服務滿意度,通過“公共服務資源的充分程度(b171)”“公共服務資源分布的均衡程度(b172)”“獲取公共服務的便利程度(b173)”與“公共服務的普惠性程度(b174)”五個題項進行測量。

為保證研究的可靠性與有效性,本研究對所使用的潛變量進行信效度檢驗(驗證性因子載荷檢驗),結果如表2所示。

表2 驗證性因子載荷檢驗(n=9108)

在信度檢驗方面,本文所使用的數據中公共服務滿意度、網絡、信任、政府依賴的組合信度分別為0.923、0.828、0.748、0.885,滿足組合信度表示模型內在質量較佳。在效度檢驗方面,四個變量的平均方差提取值分別為0.750、0.617、0.600、0.720,表明變量具有較好的收斂效度。

四、結構方程模型實證檢驗

1.描述性統計分析

表3 公共服務滿意度模型相關變量的描述性統計(n=9108)

公共服務滿意度模型相關變量的描述性統計如表3,在公共服務滿意度方面,民眾對公共服務的普惠程度與均衡程度的滿意度明顯低于資源的充分與便利程度,與2013年社會綜合調查的數據基本一致[45],公民對政府的依賴程度較高,尤其是為老人提供生活保障與醫療保險方面。在社會資本方面,可以看出中國的社會資本存量相對較低,尤其體現在網絡互動方面。

2.結構方程模型適配評價

本研究采用MPLUS7.4,選用Bootstrap估計法對結構方程模型進行了參數估計,結構方程的適配度檢驗結果見表4,各項指標均在適配度良好要求的臨界值范圍內,模型適配度整體評價良好。

表4 結構方程模型適配度評價

3.結構方程模型特定間接效應分析

表5 特定間接效應分析

根據路徑分析效應分解原理,地區到公共服務滿意度的總效應等于直接效應加上間接效應。本研究中的直接效應等于地區到公共服務滿意度的路徑系數0.029,總的間接效應等于兩個特定中介效應之和0.004,見表5。間接效應在總效應所占的比例為0.004/(0.004+0.029)= 0.1212,即地區因素作用于公共服務滿意度的效應有12.12%是通過社會資本和政府依賴起的作用。兩個中介變量在自變量和因變量間起的作用一致,主要表現在路徑系數估計值的符號上,兩者均為正向的推動作用。

4.結構方程模型擬合結果與分析

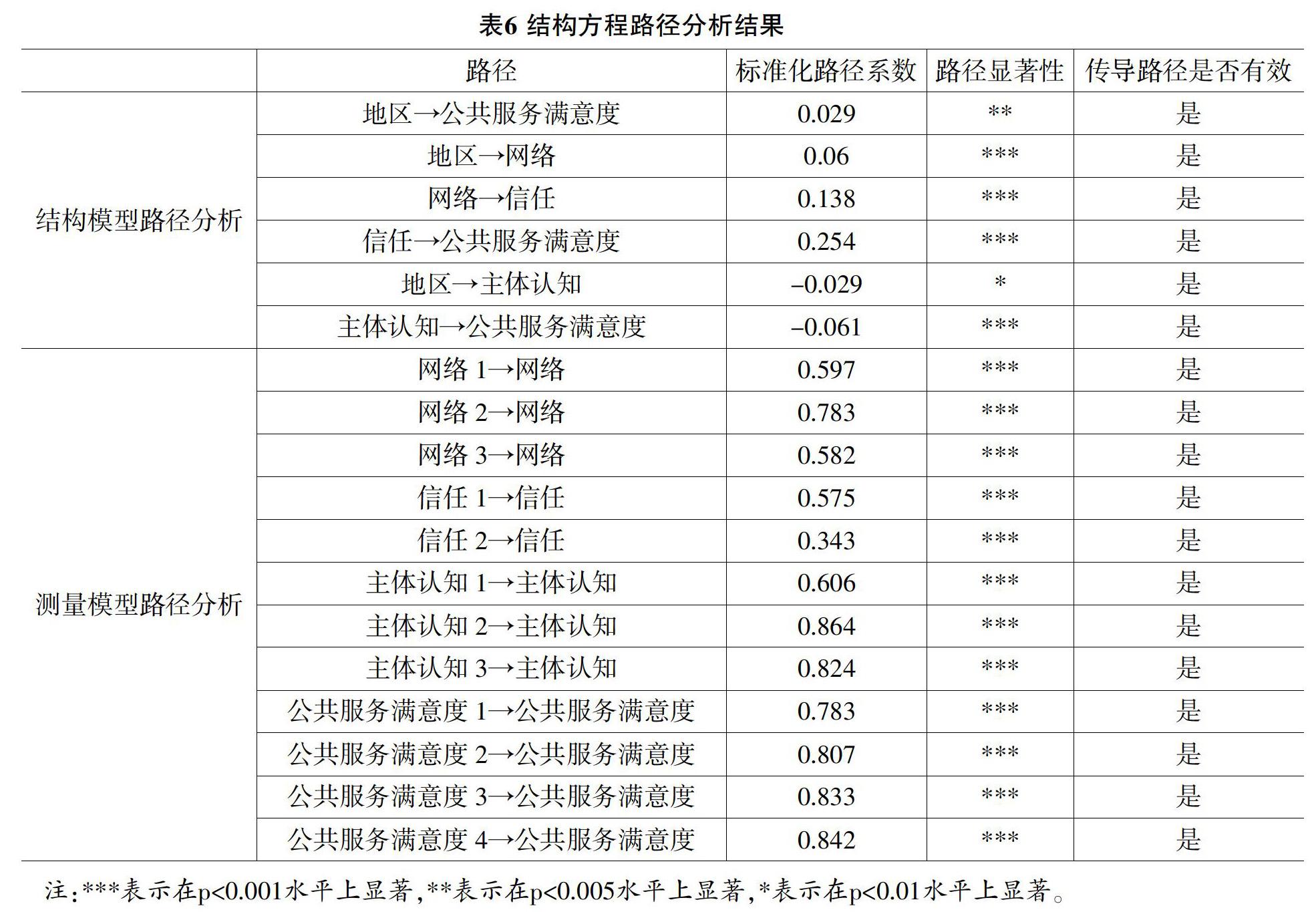

結構方程模型的標準化路徑系數分析結果如表6與圖4所示,模型中所有的觀測變量及其對應的潛變量間的路徑傳導機制均達到1%顯著水平。

表6 結構方程路徑分析結果

注:***表示在p<0.001水平上顯著,**表示在p<0.005水平上顯著,*表示在p<0.01水平上顯著。

地區對公共服務滿意度的影響分為兩個部分,一部分是地區對公共服務滿意度影響的直接效應(0.029,p<0.001),一部分是地區通過社會資本與政府依賴對公共服務滿意度影響的間接效應(0.002,p=0.023;0.002,p<0.001),如上文分析所述,地區對公共服務滿意度的間接效應占總效應的12.12%,中介效應顯著。

圖5 中介效應檢驗的SEM路徑圖

如圖5所示,在直接效應中,地區對公共服務滿意度影響的標準化路徑系數為0.029、p<0.05,表明越是欠發達地區的人,其公共服務滿意度越高。在間接效應中,地區對公共服務滿意度的影響有兩個中介路徑,一是地區通過對網絡(0.060,p<0.001)、信任(0.138,p<0.001)來影響公共服務滿意度(0.254,p<0.001),即越是欠發達地區,社會網絡互動程度越高,公民之間的信任越強,進而公共服務滿意度越高;二是地區通過政府依賴(-0.029,p<0.05)來影響公共服務滿意度(-0.061,p<0.001),即越是欠發達地區的人,其對主體認知的程度越低,進而公共服務滿意度越高。本模型的傳導路徑全部有效,結果很好地證實了所有理論假設。

五、結論及建議

從數據分析結果可以看出,以地區作為經濟發展變量的二分分類標準,以社會資本差異表征經濟發展的空間維度,以主體認知差異表征經濟發展的時間維度,欠發達地區對公共服務滿意度存在更好的評價,這與直觀感受以及部分學者的研究有較大差異。基于理論框架,本文提出著重討論欠發達地區經濟發展的空間和時間維度,試圖揭示經濟發展內在具有更深層次的因素會影響公共服務滿意度的預期標準、評價認知以及社會資本有較大程度的影響,進而導致欠發達地區反而有較高的公共服務滿意度。基于數據分析的結果,揭示了經濟發展對滿意度影響的中介變量作用,并驗證了理論框架所提出的影響機制。

一是欠發達地區的社會資本存量較高,社會資本形成公共服務滿意度在欠發達地區的中介作用。

社會資本的測量包含兩個變量,從社會資本整體與公共服務滿意度的關系而言,欠發達地區具有更高的社會資本,而社會資本影響了公共服務滿意度,從而欠發達地區更高的社會資本形成了公共服務滿意度與欠發達地區的中介作用。另外,在數據驗證過程中,得出從社會資本內部結構而言,其內在具有不同變量之間生成的路徑關系,欠發達地區與社會資本的關系是以社會網絡進而生發出信任關系。這一關系構成了欠發達地區與社會資本之間的路徑關系,即地區差異與信任的相關度不高,但地區差異與網絡有一定的相關度。社會資本的兩個因素——信任與網絡,在理論上歸結為統一的系統,并指向于社會個體組成的公共空間,但實證結果表明,兩者實際上是具有先后關系的。

如果把社會資本比作一個同心圓的話,個體居于中心。信任處于外圍,更多面向整體社會環境,是同外部世界接觸的外環。而社會網絡則是內環,接觸到與個體緊密相聯系的社會空間之中,更多的是面向社會個體,但二者并非是分離狀,而是相互黏合的互動系統。信任在指向整體社會環境中,更多涉及大的公共空間,即對整個國家層面的公共空間的感知,這個層面的感知往往更傾向于對于國家、制度、社會整體環境的感知,所以從該層面而言,其與地區發展程度并沒有太大的相關性。而更為私人性的社會網絡,則與地區相關度較高。如果從歷史中追溯,中國處于鄉村自治的狀態,城市化的過程中使城市居民原子化,同時沒有很好的方式去銜接小群體向陌生人社會轉型的摩擦,造成了原子個體的隔離。欠發達地區,反而因為經濟狀況等因素造成的城市規模小、抑或是保存了原有的鄉村社會結構,這樣的社會結構可能會使社會聯結度更高,由此形成了欠發達地區的社會資本存量反而比較高。而實際數據驗證過程,卻顯示社會網絡無法單獨作用于滿意度,必須通過信任來形成路徑,這是由于網絡的形成如果只是聚合,往往無法測定其所能產生的效果,只有社會網絡之間形成了人與人、人與制度之間的信任感,才能進一步形成對公共服務滿意度的正向反饋。比如,如果在欠發達地區人們確實更容易感受到社會網絡的約束,人與人之間的關系也更加親密,但是如果這種親密形成的是相互的束縛、排他,則可能會損害社會網絡中進一步形成的信任關系,只有以信任構建為結果的社會網絡在影響路徑中才會實現其有效性。

二是欠發達地區的公共服務預期較低,公共服務供給能力的認知形成公共服務滿意度在欠發達地區的中介作用。

公共服務“接受者”與公共服務“要求者”之間不同的“環境—主體認知”模式,導致對于公共服務的預期存在落差。公共服務“接受者”因為其經濟社會發展狀況的限制,在公共領域并沒有能夠形成一個具有理性的集體政治觀念,對公共領域的參與、關注可能會更低,那么對于政府公共服務的供給就很少產生要求。這樣民眾對于公共服務的供給就處于公共服務接受者的角色中,在這個角色中重視“從無到有”的過程,也就是政府供給了公共服務就可以使民眾產生獲得感。與之不同的公共服務的“要求者”的視域下,民眾更傾向于認可公共服務是均等化的。換句話說,會要求政府保障其基本的公共服務的需求,同時也會要求更好的公共服務,更強調“從有到優”的過程。在形成了這樣的主體認知模式之后,就會對公共服務產生一定的預期。在公共服務供給的過程中就會把實際的公共服務供給同個體的預期進行比照。在公共服務“接受者”的認知模式之下,對于公共服務的供給期望比較低,而有效的供給會產生更高的邊際收益。對于公共服務“要求者”而言,對公共服務的供給期望就會比較高,從而邊際收益就比較低。那么,期望與實際之間的距離就可以稱之為“獲得感”,“獲得感”進而會影響到了對于公共服務的滿意度。

三是經濟發展程度與公共服務滿意度的關系更傾向于呈現“N”型的特征。

從以上理論構建與數據驗證中,經濟發展程度與公共服務的滿意度呈現出較為復雜的內在關聯性,從空間與時間維度出發,試圖揭示其內在的規律,而正是因為有這兩個變量的加入,使得經濟發展程度與公共服務滿意度相關關系能夠通過兩個中介變量進行修正,并進一步得出經濟發展程度與公共服務滿意度之間的非線性特征。從結果看,經濟發展程度與公共服務滿意度更傾向于呈現“N”型而不是“U”型,更加不是線性的特征,也就是隨著時間和空間的推移,公共服務滿意度呈現出上升而后下降,再上升的特征。從中國東西部經濟發展的差距中和實際的數據驗證中,表明了公共服務滿意度所呈現出的差異化,同時,隨著認知與感受的修正,公共部門滿意度會呈現下降趨勢,但如果當發達地區能夠更好地處理社會資本積累的問題與社會信任之間的關系時,社會多元化和社會治理的狀態會提升公共部門滿意度。“N”型是本文對經濟發展程度與公共服務滿意度基于理論與實證提出的另一種假設,而其證明過程則需要后續的研究來完成。

上述結論對實踐的作用主要表現在三個方面:一是兩個指標可以用于公共服務滿意度未來測量的修正變量。二是公共服務滿意度與公共服務供給與地方政府服務的反饋性有重要關聯,如果公共服務滿意度測量出現悖論,那么在欠發達地區公民更可能的行為反應是認為公共服務滿意度相對較好,而形成地方政府提供公共服務的“軟約束”,進一步惡化從公民一方形成的外在壓力機制,從而降低地方政府的回應性價值的提升。三是對公共服務均衡化供給會形成實質性的阻礙,公共服務均衡化一方面是服務數量的均等化,而隨著公共服務基礎設施的投入和扶貧攻堅的展開,軟性的公共服務均衡化會成為公共服務供給進入下一個階段的主要方向,即公共服務供給的數量向質量的轉變,在這個過程中,發達地區本身就有較好的前期積累,隨著公眾滿意度要求的提升,會對地方政府形成基于服務多元性、多樣性的深層次需求,從而推動地方政府改變公共服務供給模式、提升公共服務供給效率。而欠發達地區,在基本數量的公共服務滿意度依然處于落后階段,容易形成公共服務供給質量的“低效率鎖定”,一方面公共服務滿意度的長期處于較高的水平,反映了人們對政府供給公共物品的預期較低,進而容易滿足;另一方面切斷了公共服務滿意度的反饋路徑,使得地方政府完全失去外在壓力,進而在提升服務績效上的政策、創新都會滯后。具體而言:

首先,發達地區與欠發達地區發展的周期是不同的,在發展過程中,尤其要注意其發展周期的變化對公共服務產生的影響,進而探求區域差異化的提升公共服務滿意度的方式。對于欠發達地區依然以提升公共服務供給的基礎數量為主,并強化人們對于公共服務的問責能力,強調地方政府對公民的回應性價值;對于發達地區,主要以社區的聯合來提升城市內部的社會資本,進而提升公共服務滿意度,通過社區服務的針對性、多樣性,構建共治、共建、共享社區,從軟性的質量提升入手來提升公共服務滿意度。

其次,現階段欠發達地區還處于公共服務滿意度感知的初級階段,滿意度的提升還比較快,對于公共服務的滿意度比較高,但是隨著經濟社會的發展及居民的公共意識的提升,會對公共服務提出更高的要求,這就需要欠發達地區更加要注重公共服務的數量與質量的雙重保證。欠發達地區應當借助原有的高社會資本存量逐漸加強對于經濟建設、公共服務供給的正向影響,同時要辯證地看待欠發達地區公民對政府的依賴度,政府、市場、社會的界限模糊可能成為現階段公共服務滿意度較高的原因,而當經濟社會不斷發展時,則反而會影響到政策的改革創新、公共服務的有效供給以及公民意識的不斷提升。

————————

參考文獻:

[1] Stipak B. Citizen Satisfaction With Urban Services: Potential Misuse as a Performance Indicator[J]. Public Administration Review, 1979, 39(1):46.

[2]王佃利, 劉保軍. 公民滿意度與公共服務績效相關性問題的再審視[J]. 山東大學學報(哲學社會科學版), 2012, (1):109-114.

[3]曾莉, 李佳源, 李民政. 公共服務績效評價中公眾參與的效度研究——來自Z市基層警察服務的實證分析[J]. 管理評論, 2015, 27(3).

[4][5]倪星, 李佳源. 政府績效的公眾主觀評價模式:有效,抑或無效?——關于公眾主觀評價效度爭議的述評[J]. 中國人民大學學報, 2010, 24(4):108-116.

[27]Easterlin R A. Does Economic Growth Improve the Human Lot? Some Empirical Evidence[J]. Nations & Households in Economic Growth, 1974:89-125.

[28]李惠斌,楊雪冬. 社會資本與社會發展[M]. 北京:社會科學文獻出版社,2000年,第3頁。

[29]趙延東, 羅家德. 如何測量社會資本:一個經驗研究綜述[J]. 國外社會科學, 2005,(2):18-24.

[30]戴維·斯沃茨. 文化與權力:布爾迪厄的社會學[M]. 上海:上海譯文出版社,2012,第86-87頁。

[31]燕繼榮. 投資社會資本:政治發展的一種新維度[M]. 北京:北京大學出版社,2006年,第4頁。

[32]羅伯特·D·帕特南. 使民主運轉起來:現代意大利的公民傳統[M]. 北京:中國人民大學出版社,2015年。

[33] 邊燕杰. 城市居民社會資本的來源及作用:網絡觀點與調查發現[J]. 中國社會科學, 2004(3):136-146.

[34] 趙延東, 羅家德. 如何測量社會資本:一個經驗研究綜述[J]. 國外社會科學, 2005(2):18-24.

[35]Francois P, Zabojnik J. Trust, Social Captial, and Economic Development[J]. Journal of the European Economic Association, 2005, 3(1):51-94.

[36]B?hnke P. Does Society Matter? Life Satisfaction in the Enlarged Europe[J]. Social Indicators Research, 2008, 87,(2):189-210.

[37]Helliwell J F. Well-Being, Social Capital and Public Policy: What's New?[J]. Economic Journal, 2010, 116(510):C34-C45.

[38]Leana C R, Pil F K. Social Capital and Organizational Performance: Evidence from Urban Public Schools[J]. Organization Science, 2006, 17(3):353-366.

[39]徐興興. 民主參與、社會資本與農村公共服務供給滿意度——基于全國10省95縣(市、區)數據的實證分析[J]. 四川行政學院學報, 2017,(2):86-93.

[40]羅家德,秦朗,方震平.社會資本對村民政府滿意度的影響——基于2012年汶川震后調查數據的分析[J].現代財經(天津財經大學學報),2014,34(06):51-64.

[41]Raboca H M. Determinants Of Customer Satisfaction And Service Quality– The Case Of Romanian Public Services[J]. Transylvanian Review of Administrative Sciences, 2006, 2(16).

[42] Martínez L, Short J, Ortíz M. Citizen satisfaction with public goods and government services in the global urban south: A case study of Cali, Colombia[J]. Habitat International, 2015, 49(6):84-91.

[44]劉章生, 劉桂海, 周建豐,等. 教育如何影響中國人的“二孩”意愿?——來自CGSS(2013)的證據[J]. 公共管理學報, 2018, 15(2):104-119.

[45]姬生翔, 姜流. 社會地位、政府角色認知與公共服務滿意度——基于CGSS2013的結構方程分析[J]. 軟科學, 2017, 31(1):1-5.

Sensation and Cognition: The Paradox Logic between Economic Development and Public Service Satisfaction

Kong Depeng / Shi Chuanlin

Abstract: Regional public service satisfaction as an effective carrier to measure the public's sense of public service is closely related to local economic development, but the academic community still have differences in the relationship between the two. By deconstructing the characteristics of public service satisfaction, this paper explains the impact on local economic development on public service satisfaction from the perspective of time and space. The empirical analysis shows that, in the context of promoting the equalization of basic public services, the differences in economic development will affect the subject cognitive model of citizens and the formation of social capital, and then affect the public services satisfaction.

Keyword: Public Service Satisfaction; Social Capital; Subject Cognitive; Structural Equation Modeling

(責任編輯? ?周巍)