從大數據到計算教育學:概念、動因和出路

王晶瑩 楊伊 鄭永和 夏惠賢

摘要:在大數據時代,計算社會科學是社會科學發展的必然走向,教育學作為社會科學的重要分支,同樣面臨著向計算教育學轉型的形勢。計算社會科學的興起催生出一系列亟待明確的核心概念,極大地超越了傳統社會科學研究范式。從新計算社會學出現的過程、從大數據時代的背景和特征、從傳統研究范式的局限,足以見出計算教育學出現的必然性。在這一過程中需著重處理好四個關鍵問題:積極適應計算教育學的思維方式;技術繁榮與理論繁榮齊頭并進;增強數據挖掘能力以爭取話語權;變被動為主動回應時代和政策要求。

關鍵詞:大數據;計算教育學;計算社會科學

中圖分類號:G434

文獻標識碼:A

近年來,大數據(Big Data)為社會科學的發展帶來了極大的機遇,計算社會科學是大數據時代社會科學發展的必然結果。所謂大數據時代,就是“以系統數據為基礎充分而深入挖掘數據內在關系”[1]。過去人類獲取的社會數據是有限的、間段的、片面的,但隨著收集和處理海量的社會數據能力的空前提升,舊的范式無法解決太多的問題而出現了“科學危機”,新的社會科學研究范式呼之欲出。教育學作為社會科學的一個種類,必然無法回避范式轉型的浪潮,如今,計算教育學仍是一個處在萌芽期的新生事物,要正確、全面地認識教育學的這一分支,就要把握住計算社會科學總的發展脈絡,明確大數據的范式特征。

一、大數據與計算社會科學

大數據催生了計算社會科學這門新興的學科,通過學科交叉幫助人們更好地認識復雜社會現象背后的規律和作用機理,計算社會科學打破了自然科學與社會科學的長期隔離,是一種數據驅動的研究范式,背后是白下而上的思維方法,是對傳統研究范式的超越。

(一)核心概念辨析

大數據時代的到來帶來了很多新生的概念,“大數據”本身就是一個內涵豐富且值得推敲的核心概念,除此之外還有“數據密集型計算(Data Intensive Computing)”“社會計算(SocialComputing)”“計算社會科學(Computational SocialScience)”等等,這些概念在實際研究中存在著不同程度的模糊和混用的情況,因此,急于將新范式投入具體學科是不明智的,正確定位核心概念、厘清概念間的關系是深入到社會學、教育學、經濟學、政治學等具體學科的前提。

首先,關于“大數據”與“數據密集型計算”是一組容易在研究中混用的概念,將二者等價亦或是都視為研究范式的觀點是不合理的。有研究者曾對此做過專門的辨析,并對“數據密集型計算”做了嚴格的界定,數據是其核心,系統負責獲取用以維護持續改變的數據集,實現大數量并行計算和處理[2]。從定義中我們不難發現,數據密集型計算是數據獲取到管理再到分析、理解的過程[3],其本質是一種方法。相比之下,大數據并無明確的定義,因為“大”本身就是一個相對的概念,研究者多是從大數據特征出發進行描述。董春雨教授在綜述國外研究的基礎上提出“大數據是一種思維方式、一種世界觀理解世界的方式”[4]。嚴謹地看,這種定義是準確的。庫恩認為,“范式”內在地包含了信仰、價值、技術等方面,是某一共同體中的個體共同遵從的世界觀和行為方式,也是常規科學要緊密依賴的理論基礎和實踐規范[5]。依從庫恩的界定,技術是范式的重要組成部分,而方法是技術層面的核心,可以說,研究方法是范式的重要表現形式,方法的選擇與轉變的背后是價值觀念、思維模式的轉型,不同方法在研究中的“此消彼長”正是哲學思想的涌動。而哲學界產生的“計算主義思潮”成為了大數據范式的思想基礎,這一思潮包含著“宇宙是一部巨型計算裝置”“整個世界是由算法控制”的隱喻,自然規律作用于計算過程,進而支配著一切自然事件,事物之所以呈現出多樣性均是源于算法復雜程度的不同[6]。美國計算機圖靈獎得主吉姆·格雷(Jim Gray)把科學研究走過的階段分為經驗科學、理論科學、計算科學和數據密集型科學[7],相對應的,18世紀以前為經驗范式,18-19世紀為理論范式,20世紀中期到21世紀初為模擬范式,本世紀初至今為第四范式。盡管各國由于技術水平、理論水平、研究傳統等多方面的差異,時間段的劃分不一而同,但是可以確定的是,如今我們正在經歷著由計算科學向大數據科學的過渡,這一變化的發生沖擊著科學研究的各個領域。而從定義人手,數據密集型計算顯然是一種數據處理方法,它與大數據的關聯就在于,這是大數據處理的核心方式非唯一方法,絕不是包含了世界觀的時代轉型,更不是科學革命意義上的“范式”。

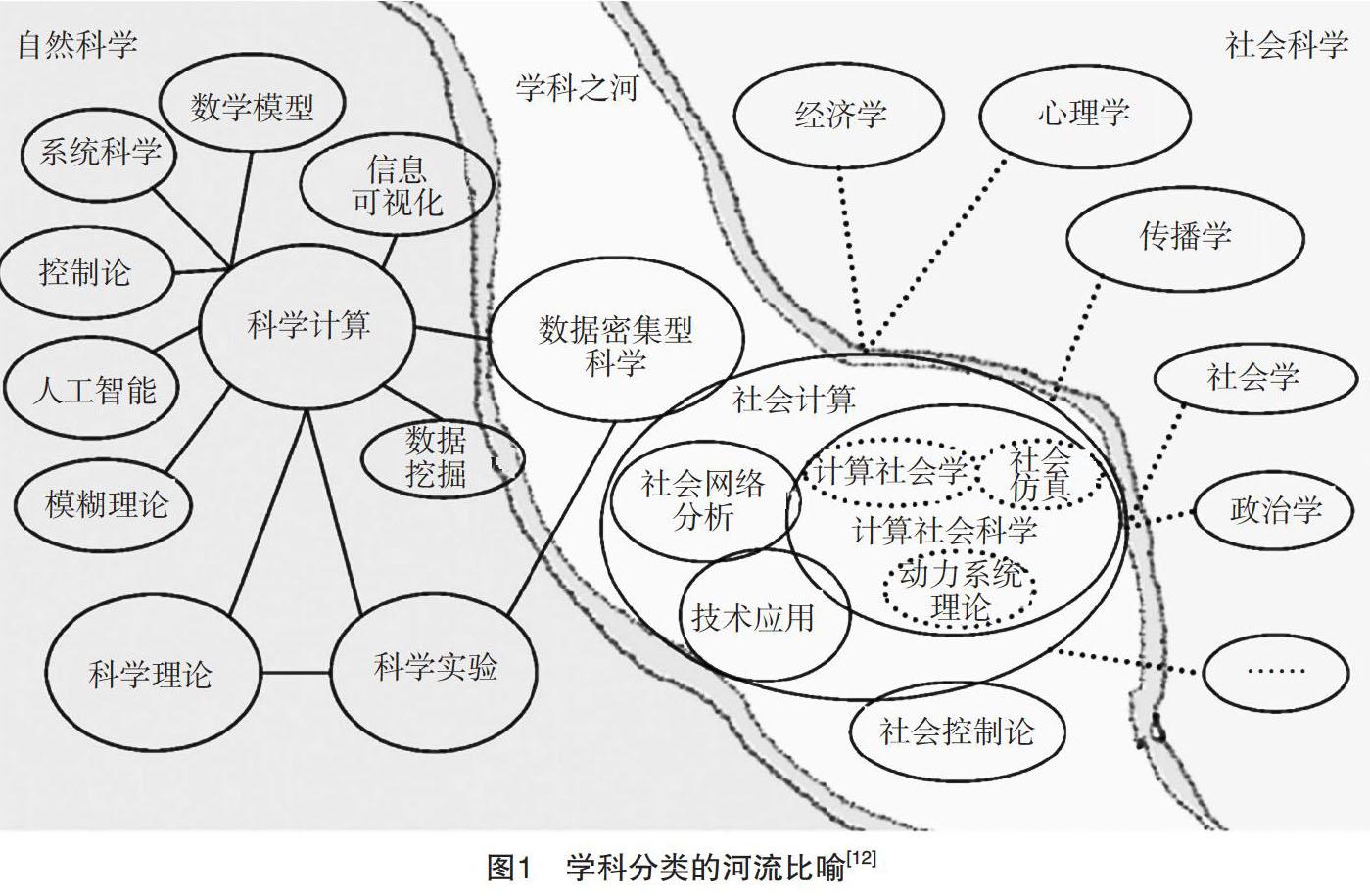

“社會計算”與“計算社會科學”是兩個重要的概念,其中社會計算進入人類社會總體上有兩方面的動因,一是社會系統中的復雜社會現象需要復雜性科學理論來描述,另一方面是計算機作為基本研究工具,用以解決復雜性問題成為可能。白1994年社會計算第一次被提出起,不斷有學者對其內涵做出闡述,總體上圍繞兩個方面:計算設備發揮著交流媒介的作用,目的是理解社會過程。總體上講,社會計算有兩種發展趨勢,一是面向社會科學,二是面向技術應用[8]。計算社會科學屬于前者,是面向社會科學的社會計算的一個具體研究領域,與之相并列的還有社會網絡分析等等。從本質上講,社會計算既不屬于自然科學,也不屬于社會科學,曾有研究者將三者關系繪制如圖1所示,社會科學與自然科學的長期分離被形象喻為相對的兩岸,自然科學居于河的左岸,是以科學計算為核心研究范式;社會科學居于右岸,包括心理學、經濟學、傳播學、社會學、政治學等[9]。社會計算正是自然科學與社會科學的溝通與聯手,以互聯網興起、在線實時數據的公開為前提,以數據挖掘為核心技術,計算社會科學作為其中的研究領域之一,近年在Science和Nature等頂級期刊上亦有成果不斷涌現。大衛·拉澤(David Lazer)等15位美國學者在Science聯合發表了《計算社會科學》(Computat.ional Social Science)[10],吉姆·賈爾斯(Jim Giles)在Nature發表最新進展的研究綜述《計算社會科學:建立聯系》(Computational Social Ccience:Making the Links)[11]這些具有里程碑意義的研究標志著計算社會科學時代的興起。

(二)計算社會科學對傳統研究的超越

從宏觀上的學科分野上看,計算社會科學對傳統研究的超越表現在它打破了自然科學與社會科學的長期隔離。由于思維方式的差異,圖1中“兩岸”長期處于對壘狀態,社會科學是“總體邏輯思維”,關注獨立個案的整體分布,將變異視為社會現實的本質。不同的是,自然科學是“類型邏輯思維”,關注典型現象,并將其呈現出的規律加以概括,進而推廣到個體和具體問題[13]。直到上世紀50年代之前,兩者仍是相對獨立的,直到信息革命開始,人類面臨的問題愈發復雜,社會科學與自然科學研究者開始意識到,僅僅立于岸的一邊是無法揭示問題的實質的。以社會科學研究為例,復雜的社會問題需要結束嚴謹的數學方法進行求解,特別是隨著互聯網的發展和計算機性能的提升,大數據的獲取與處理成為可能,過去無法處理的問題在新范式下找到了解決的突破口,而這種全新的范式正是“大數據”,自然科學和社會科學開始走到一起聯手面對社會問題。具體到研究范式,大數據范式在我國仍是一個新生事物,但它對社會科學領域產生的影響已是不爭的事實。為進一步提煉其特征,將傳統研究范式與計算社會科學的新范式進行對照,如表1所示。

從傳統研究到計算社會學的研究,縱向比較來看,傳統的研究范式始于假設,是一種自上而下的研究:從現象中發現問題,從理論中建立假設,從整體中抽取有限的、有代表性的樣本,最終對假設進行驗證。目前用于社會科學的研究方法,不論思辨研究還是實證研究,亦不論是質性研究還是量化研究,都有不能克服的局限:無法擺脫主觀認識干擾,無法確保樣本的代表性,結論推廣面臨的諸多難題。肯尼斯·丘吉(Kenneth Church)是自然語言領域泰斗,他2012年的《鐘擺擺得太遠》(A Pendulum Swung Too Far)深度反思了傳統研究范式到計算社會科學的變革,在近三十年經驗主義的黃金時代,唾手可取的低枝果子已經被當代學者使用統計學的方法采擷,下一代面臨的必將是“難啃的硬骨頭”[5]。計算科學哲學資深學者拉斐爾·阿爾瓦拉多(Rafael Alvarado)和保羅·漢弗萊斯(PaulHumphreys)在“已知的已知、已知的未知、未知的未知”的知識分類中,加入第四類——未知的已知,即機器經驗的知識(計算機已知而人類可能未知)[5]。知識存在的認知論研究中,知識對人類的不透明來自多方面,傳統研究范式屬于算法偏見導致知識獲取的不公平。計算社會科學與傳統研究范式相比,最大的超越之處就在于它不再始于假設,而是從海量的數據中進行歸納,是一種數據驅動的研究范式,背后是白下而上的思維方法。可以說,計算社會科學掀起的范式轉型的風波必將是顛覆性的,它具有四方面的顯著特征:

首先,整體代替抽樣,研究樣本幾乎覆蓋所有研究對象。計算社會科學始于數據,基于數據,對數據量的需求遠大于傳統研究。它在擺脫樣本量或樣本代表性困擾的同時也對數據的挖掘與獲取提出了更高的需求,與此同時,隨著樣本量的無限擴大,對數據混亂、易變的包容性也不斷增大,對數據的精確性要求則有所降低,在新的研究范式下,數據多樣性、即時性與宏觀層面的洞察力成為了新的追求。

其次,從因果到關聯,新的思維模式正在建立。傳統實證研究更關注現象的解釋,或通過控制變量揭示現象背后的成因,這一過程不可避免地受到研究者價值觀的影響。大數據時代的社會科學研究將對體量龐大、類型多樣的數據集合進行對比分析、交叉檢驗和聚類統計,更加強調發現而非證實,相關關系的并聯思維也將逐漸取代因果關系的線性思維而占據主流[7],計算社會科學更加關注的是從海量的數據的相關關系中發現問題并預測趨勢。

再次,從搜集到挖掘,以樣本整體為對象的研究成果更易于遷移。傳統社會科學研究中,問卷調查是最主流的數據獲取途徑,問卷的編制具有很強的針對性,研究目的先于研究過程。這一范式的隱患就在于主觀性高、可信度低的數據束縛了結論的遷移范圍。計算社會科學采用“自然數據”的特征與優勢正在于此,數據不受研究者主觀認識的影響,先于研究目的而存在,由此得來的結果不僅客觀且易于推廣和遷移。

最后,不論是傳統的研究范式還是計算教育學的新范式,都對理論水平提出了較高的要求。計算社會科學雖是以數據為根本,但就數據論數據必將忽視人性。對大數據分析要上升到社會科學層面,就是要用社會科學的理論指導社會計算,避免陷入“唯數據主義”的泥潭。因此,計算社會科學對理論功底的要求并不遜色于傳統的研究范式,因為沒有理論做詮釋的數據是混亂而缺乏意義的,沒有數據支撐的理論也是沒有根基與說服力的。

二、計算教育學出現的必然性

計算社會科學的發展已是必然趨勢,但目前仍處于初步發展期。當代社會科學的研究正走在時代變革的轉折點,成功收集和嚴格分析大數據開展計算社會科學研究需要新的技能、新的合作、新的研究方法和新的計算工具。計算教育學的出現是計算社會科學發展的必經之路,基于大數據的研究范式不可避免地促使計算教育學的萌發。

(一)從大數據研究的群體看計算社會科學

世界第五大學術出版商塞奇出版公司(SAGE Publishing)于2016年對全球社會科學家進行了一項計算社會科學研究群體狀況的調查,研究結果形成了白皮書《從大數據研究的趨勢看計算社會科學的參與群體》[18]。該調查由9412名受訪者完成,受訪人群中高校為主(84%),還有政府機構、非營利性機構、工商部門等。在受訪者中,有3160人(33%)報告說他們參與了使用大數據的研究,剩下的66%表示他們沒有參與。但未參與大數據的6238名研究者中,82.6%的受訪者不同程度上在未來有參與大數據研究的考慮,這意味著,絕大多數研究者對于大數據是持接受和認同的態度的。

在使用大數據進行研究的群體中,72.3%的受訪者只有一些或很少一部分研究與大數據有關,并且計算社會科學中大數據應用最為廣泛的是社會統計和研究方法,經濟學次之,教育學中只有30%左有的人員從事的研究與大數據相關,具體分布如圖2所示。上述調研結果給我們一定的啟示,一方面從數量上看,計算教育學具有明顯的萌芽期特征;另一方面計算社會學是計算社會科學中較為成熟的領域,計算教育學的發展可以從計算社會學的脈絡中受到啟發。此外,大數據研究者根據專業特征會使用不同類型的數據源。行政數據的使用最為廣泛,55%的受訪者(1690人)在最近的大數據研究中使用了此類數據。29%的受訪者(927人)使用某種社交媒體數據(Facebook、Twitter和其他社交媒體)進行研究,中國研究人員更多地選擇微博、百度和微信。第三種最常用的數據類型是商業或專有數據,包括有23%的受訪者(697人)。研究者在進行大數據研究時面臨的最大挑戰是數據集太大需要分布式計算基礎設施,常用的大數據軟件或編程語言包括Python,R、PostgreSQL、SAS、Netezza和Coogle BigQuery等。大數據研究者面臨著獨特的問題,原因在于該領域的跨學科性質,以及其在社會科學中的相對新穎性。許多社會科學家已經開始接受大數據帶來的挑戰,并且希望將來能夠在更大范圍和更深入地參與這種研究。

(二)從新計算社會學的出現看計算教育學

在以大數據為基礎和支持的環境下,2009年,哈佛大學教授拉澤等15名頂級學者在ScienCe上的聯合發文標志著“計算社會科學”的誕生。2014年,斯坦福大學計算社會科學中心(Center forComputational Social Science)召開了“新計算社會學”的學術研討會。從“計算社會學”到“新計算社會學”, “新”源于兩個方面:一方面是新計算社會學在理念、方法、思路、工具應用等方面比此前的社會學研究中的“計算”都更為先進和復雜;另一方面則是“計算社會學”(ComputationalSoc,iology)這個名詞已在喬治·瑞澤爾(CeorgeRitzer)2007年IL版的《布萊克威爾社會學百科全書》(Blackwell EnCyclopedia of Sociology)中出現,其內涵有別于新計算社會學[19j。事實上,從拉澤提出計算社會學到新計算社會學討論會召開,其間的五年是社會學家探索“計算”背后的學科差異的歷程,這段深刻的探索讓社會學家逐漸意識到,盡管都是基于計算機科學、互聯網與人工智能的有效應用,但計算社會科學的理路、方法與工具對于社會學的研究和具體問題的解釋力有限,社會學有其特定的研究對象、研究方法和理論解釋框架,新計算教育學在計算教育科學的籠蓋下義經過了五年的醞釀應運而生。

不僅僅是社會學,社會科學所包含的社會學、經濟學、政治學、教育學等學科都有其自身的學科發展特征、特定研究群體、理論解釋框架和研究方法,社會學家在大數據的浪潮中已然看到扎根于本學科建立以“計算”為核心的新計算社會學的必要性。反觀教育學領域,盡管計算教育學還未脫離社會科學而白立門戶,很多研究者尚未明確意識到數據在教育研究中的巨大能量,但大量的基于大數據的教育學研究的問世已成為不爭的事實。如今世界各國教育研究者已將關注的重點聚焦在以計算教育學為代表的個性化學習,新研究范式的開啟已成為不可逆轉的趨勢。由新計算社會學從計算社會科學中“分離”與“重建”的過程不難看到,計算教育學自立門戶將隨著數據的大規模使用成為必然。

(三)從大數據時代看基于數據的研究范式

每一代的研究者都面對著不同的社會發展水平,這應當成為社會科學研究者分析、思考問題的邏輯起點。在飛鴿傳書的時代、電話剛剛問世的時代、計算機普及的時代、人工智能時代等等,研究者的視野、視角、可利用的資源都有著天壤之別,思想觀念和思考問題的方式必然要與時俱進。多數國家都已經意識到,在互聯網技術飛速發展的今天,教育面對的是“數字時代原住民”,其學習和生活方式與前工業化時代、工業化時代和后工業化時代的學習者存在本質差別。2015年聯合國教科文組織召開的國際互聯網教育合作伙伴會議,勾畫了“以學習者為中心”的數字化學習生態系統的愿景[20],該系統具有動態、負責、公平和可持續的特征。如今人類已經進入了大數據時代,時代的變化意味著不僅是教育學的知識和教學的內容需要更新,教育學研究范式同樣要緊緊跟隨各領域的趨勢,轉型迫在眉睫。

拉澤在文章中指出:“計算社會學”正在興起,數據收集、數據利用水平的提升必將極大地推動社會科學研究的深度和廣度。Nature在2012年8月刊發了一篇計算社會學領域最新進展的綜述,綜述提到了康奈爾大學的社會科學家米歇爾·梅西(Michael Macy)的評論,她把大數據給社會學帶來的機遇,等同于粒子加速器給物理學帶來的機遇,以及功能磁共振成像給神經系統科學帶來的機遇。美國社會學家紛紛表示,在20世紀70年代,不敢想象可以大規模地利用這些數據進行研究。如今之所以成為現實,主要源于計算機技術的提升,這是計算社會科學發展的外部條件,更是教育學誕生的外部動力。

(四)從舊研究范式的局限看新范式的突破

與此同時,基于大數據的研究范式的誕生也是各個學科發展的需求。類比新計算社會學對社會學研究的貢獻,可知基于大數據的研究范式不僅解決了傳統范式不能解決的問題,而且糾正了根深蒂固的錯誤認識。

社會學中有一個依靠大數據證實的經久不衰的社會科學理念就是“弱連接”的重要性,即指相隔較遠且很少碰面的熟人間的關系。該理念最初是由斯坦福大學的社會科學家馬克·格蘭諾維特(MarkCranovetter)在1973年提出的,直到2007年,才被哈佛大學網絡科學家的尤卡·佩卡翁內拉(JukkaPekka Onnela)的團隊證實,證實的途徑正是利用了四百萬手機用戶的數據。但是在前數據時代是無法證明弱連接發揮社會橋梁作用的。大數據除了可以解決問題還可以推翻一些根深蒂固的錯誤認識。在關于社會網絡中的傳染性研究中,人們理所應當地認為,一個人所接觸到的接受某一觀念的人數越多,他接受該觀念的幾率就越大。但是事實卻是:觀念的傳播取決于讓他們堅守該觀念的人的多樣化,所謂“多樣化”是接受該觀念的人群隸屬于不同的社會群體的數目。推翻這一謬誤的是約翰·烏甘德(Johan Ugander)正是利用了臉譜網的約9億用戶數據。可以說,傳統的社會科學研究范式由于過分依賴個人經驗和研究假設而存在著較大的局限性。類比之下,目前計算教育學遠不及新計算社會學發展成熟,但可以肯定的是基于大數據的研究范式必然會為教育問題的破解提供新的思路,可以解決基于經驗和假設的研究范式不能解決的問題,糾正長期存在的認識上的謬誤。

三、我國計算教育學發展出路探索

黨的十九大作出了優先發展教育事業、加快教育現代化、建設教育強國的戰略部署,以此為標志,教育信息化從以“教育信息化”為重點的1.0時代進人到以“信息化教育”為重點的2.0時代。今年2月,黨中央、國務院發布了《中國教育現代化2035》,從戰略背景、總體思路、戰略任務實施路徑和保障措施等五個方面全面系統地規劃了教育現代化建設進程。從2015年“互聯網+”首次被納入國家經濟的頂層設計,到今天從政策層面提出了教育現代化的發展要求,教育研究范式應時代發展需求迎來義一次關鍵性的跨越。為使得教育更好地服務中華民族偉大復興,為使教育研究的成果能更好地用于大數據背景下的教育實踐,教育研究范式在向計算教育學的飛躍與轉變過程中需著重處理好四個關鍵問題。

(一)積極適應計算教育學的思維方式

新中國成立后的任何一個階段,思辨都是我國教育學研究最主流的方法,這有著深刻的文化根源。在各類研究范式中,思辨研究是基于“中學”的一種研究范式,它與我國研究者的思維方式高度統一。我國傳統文化孕育和培植了豐富的直覺思維觀念,宋明理學更是集儒道佛三家之精髓,提出了“窮理悟性”[21]。五四運動之后,國外的研究方法被大量引入和借鑒,在20世紀20-40年代,“唯科學主義”的認識雖然短暫席卷教育研究領域,最終也未能撼動思辨在我國的地位。而今,教育學研究范式面臨著向計算教育學范式轉型,在我國面臨的最大的挑戰就是我國研究者對新的思維模式的適應性。理性思辨是由感性認識上升到理性認識的過程中凝練思想觀點的一種方法,主要依賴于研究主體的理性思維活動[22],感性認識向理性認識飛躍的過程中,“靈感”扮演著重要的角色,好的思辨研究需要強大的直覺思維做支撐,需要嚴謹的邏輯對預設的結果做出解釋。而計算教育學是數據驅動的一種研究范式,與我國教育研究者最習慣也最擅長使用的研究范式有著質的區別。我們無法評判兩種范式的優劣,更無法武斷地說哪一種范式更能逼近教育活動的本質,但可以肯定的是.計算教育學在我國要得到真正的應用和發展,研究者必然要從單一的思辨研究中解放出來,將真實的教育問題置于時代背景下重新審視。這是一個漫長而艱辛的過程,處于萌芽階段的計算教育學既需要理論的建構,義需要有操作化的解讀,更為重要的是,國人應當積極適應計算就學需要的思維方式,如此才能使新的研究范式免于束之高閣或流于形式的厄運,真正為研究者接受和適應,為教育研究服務。

(二)技術繁榮與理論繁榮齊頭并進

目前,教育技術大量轉化為琳瑯滿目的產品,其本質是對教育內容進行包裝,輔助學習,這只關注了教育技術淺層的價值。教育技術的價值可從兩方面進行探討,一方面是將技術轉化為教育產品服務于教學,另一方面則是技術發展對科學研究范式轉型的驅動。前者是技術層面的問題,由于它可以直接投入應用,回報周期短,成果真實可見,人們往往更樂于捕捉技術層面的價值;后者基于將技術置于人文視角下觀照,通過哲學的思考轉化為對基本理論研究無形的貢獻。在很多人看來,基礎研究抽象的回報遜色于具體的產品,這導致教育技術出現了嚴重的價值傾斜,本該兩條腿走路的教育技術明顯向市場化的方向偏移,表面的繁榮遮蔽了基本理論的薄弱和缺失。大量研究者執著于產品開發,在技術研究的道路上越走越深,而在研究層面的價值仍是待開墾的處女地,這對于目前面臨的研究范式轉型是極為不利的。

要處理好教育技術兩個層面價值的關系,使技術繁榮與理論繁榮齊頭并進,首先要對兩種價值的關系有客觀理性的認識。目前,技術的教學輔助功能正在蓬勃發展,各類在線學習工具性能日益完善,學習過程產生的大量數據將被強大的互聯網技術記錄下來,技術對教學的支持越是全面,對研究的支持就越是堅實。有學者將技術的支持作用總結為四個方面,包括追蹤作用、計劃作用、教學支持作用和評價作用[23],各個環節無縫銜接,基本覆蓋了學習的全過程。學習過程中有價值的信息被全面地捕捉,教育大數據應用的關鍵在于挖掘數據背后的教育現象和教育規律[24],這一過程主要通過學習分析和數據挖掘來完成,教育研究將以新的視角從數據層面理解學習行為,采用量化研究T具分析學習過程,用以將在線學習產生的海量數據優化學習環境,并以此作為評估學習過程、進行有針對性干預的依據[25]。更為關鍵的是,大量的數據還將徹底改變過去基于假設的研究范式。傳統的思辨研究和實證研究都沒有跨過研究者假設的藩籬,而教育是一個復雜的過程,人類有限的假設無法預知所有的教育問題。由于研究范式的限制,大量的有意義的發現和變量之間深層的關聯必然游離于研究者視線范圍之外,這對我們解開教育問題真實的面紗是不利的。技術的發展打破了傳統范式的禁錮,將學習過程轉化為海量的數據,這些數據不以研究者意志為轉移,以更客觀和全面的方式呈現出來。計算教育學就是擺脫了用已有的知識解釋主觀假設的傳統研究范式,尋找客觀數據間的相關關系,讓技術真正為研究服務。

綜上所述,教育技術的價值復雜而多元,教育技術兩方面的價值完全有可能齊頭并進,各類學習輔助工具在飛速發展的同時要不忘為理論的繁榮帶去滋養。因為兩類價值本質上是相互溝通相互制約的,技術的完善可以為研究范式轉型提供更豐富的數據支持,而理論的發展也會促進技術突破瓶頸。

(三)增強數據挖掘能力以爭取話語權

計算教育學的來臨意味著數據挖掘能力將在很大程度上推動或制約研究水平,對比已經相對成型的計算社會學,二戰之后的七十多年里,美國始終走在全球社會科學研究的前沿,美國意識形態主導下的社會學計量范式(QuanLitative Paradigmof Sociology)風靡全球,西方學界長期主導了世界社會科學發展的話語權。在大數據時代來臨的今天,社會學的計算范式取代定量范式依然在美國率先發生,這一次社會學革命為美國繼續保持學術的主導地位奠定了極為有利的基礎[26]。反觀教育學領域,同樣遵循著這一邏輯,盡管計算教育學仍處在萌芽期,話語權的爭奪已悄然而至。西方國家把“大數據”稱為“未來的石油”[27],這意味著誰具有更強大的數據挖掘技術,誰就在大數據時代有更強大的計算能力,在壟斷數據的同時壟斷教育研究的話語權。

我國人口眾多數據豐富,這是教育學在大數據時代蓬勃發展的有利條件,也是我國教學研究彎道超車的重要機遇。要把握好向計算教育學研究范式轉型的契機,不僅需要加強數據挖掘能力的開發,更要懂得創新數據的綜合應用。教育學的研究不能禁錮于本學科的樊籠而僅關注教育相關數據的采集,應當“將教育基礎數據庫與國家人口基礎信息庫、宏觀經濟信息庫、財政信息庫等不同行業的數據庫進行多方數據的融合、對接”,在更廣泛的來源中發現相關關系,推動研究向縱深發展。我們無意壟斷教育學研究的話語權,而是要借研究范式轉型的契機建構其具有中國特色的教育學理論體系,打破70年來移植、借鑒的局面。目前,加強數據挖掘能力,鼓勵多領域合作,數據資源共享是我國教育學研究應對挑戰的必然選擇。

(四)變被動為主動回應時代和政策要求

有教育才有教育研究,有教育研究才有教育研究范式,教育問題多樣化與教育研究范式多樣化是同時存在的,而教育現代化與教育研究現代化也應當齊頭并進。我國教育的歷史雖然悠久,但是教育研究范式卻長期落后。新中國成立至今的70年,我國教育研究范式的轉型或是政策驅動,或是明顯落后于時代發展需要而不得不轉型。計算教育學的m現與過去有所不同,它是介于政策推動與社會發展需要之間,十九大報告對教育做出了戰略部署,這意味著教育將迎來絕佳的轉型契機,教育研究的轉型也恰逢其時。《中國教育現代化2035》不僅立足于時代而且具有前瞻性,在政策指引下我國教育研究具備了“彎道超車”的可能和條件。在積極的政策環境下,研究者何以轉換延續幾十年的陳舊研究范式,何以驅使教育學這一傳統學科變被動為主動而擺脫范式轉型的惰性,何以讓適應“信息化教育”的計算教育學盡快為教育研究服務,這是我國教育研究者不能回避的問題。要走好這關鍵的一步,研究者要站在一定的高度重新審視傳統的思辨與實證之爭,定量與定性之爭,為新的研究范式找到最佳“植入點”,推動不同研究范式之間的融合。如此,一是可以保留我國教育研究范式中的精華,特別是理性思辨中強大的邏輯性和思維的跳躍性,這一優勢在計算教育學中同樣可以得到充分的發揮;二是可以有效地避免“一邊倒”或“矯枉過正”的結果。改革是一個擺動中螺旋上升的過程,但是客觀理性的改革思路仍可以避免彎路,以此推進教育研究的現代化進程,并堅持以學術自信傳承教育研究的“中國魂”,在國際舞臺講好中國的教育故事、彰顯中國教育研究的文化立場,如此,才能不負使命邁入教育強國的行列。

參考文獻:

【1】高書國.大數據時代的數據困惑——教育研究的數據困境[J].教育科學研究,2015,(1):24-30.

【2】【4】董春雨,薛永紅.數據密集型、大數據與“第四范式”[J].自然辯證法研究,2017,33(5):74-80.

【3】美同太平洋西北國家實驗室.數據密集型計算項目[EB/OL].http://dicomputing.pnl.gov/2019-06-01.

【5】T.S.庫恩.科學革命的結構[M].上海:上海科技出版社,1980.29.

【6】李建會.走向計算主義[J].白然辯證法通訊,2003,25(3):31-36.

【7】Hey T,Tanslev S,et al.The Fourth Paradigm: Data-lntensive Scientific.Discoveiy[M].Washingtong D.C:Mic:rosoft Research Press,2009.

【8】【9】孟小峰,李勇等.社會計算:大數據時代的機遇與挑戰[J].計算機研究與發展,2013,50(12):2483-2491.

【10】Lazer D7Pentland A,et al.Computational Social Science[J].Science,2009,323(5915):721-723.

【11】Cile J.C.omputational social science:Making the links[J].Nature,2012,44(7412):448-450.

【12】Castellani B,Hafferty FW.Sociology and Complexity Scienr,e:A NewArea of Inquiry[M].Berlin:Springer,2009.

【13】謝宇.社會學方法定量研究[M].北京:社會科學文獻出版社,2012.1-31.

【14】【17】鄒太龍,易連云.從“始于假設”到“基于數據”——大數據時代教育研究范式的轉型[J].教育研究與實驗,2017,(4):74-79.

【15】Churr,h K.A Pendulum Swung Too Far[J].inguistics issues inLanguage rechnology,2011,6(5):1-27.

【16】Alvarado R,Humphreys P.Big Data,Thick Mediation,and RepresentationalOpacity[J].ew Literacy History,2017,48(4):729-749.

【18】Metzler K,Kim D A,et al.Who is doing computational socialscience? Trends in hig data research (White papernRJ.London:SACEPuhlishing,2016

【19】羅瑋,羅教講.新計算社會學:大數據時代的社會學研究[J].社會學研究,2015,30(3):222-241.

【20】張生.構建新時代的計算教育學[N].中國教育報,2018-04-07(003).

【21】【22】栗洪武.理性思辨研究方法在教育科學研究中的運用[J].陜西師范大學學報(哲學社會科學版),2011740(2):165-169.

【23】Asino T.Positing the Future[J].TechTrends,2014,58(5):14-19.

【24】孫志偉,李小平.系統整合視角下教育大數據應用研究[J].中國電化教育,2018,(11):111-117.

【25】陳明選,俞文韜.信息化進程中教育研究范式的轉型[J].高等教育研究,2016,37(12):47-55.

【26】羅瑋,羅教講.新計算社會學:大數據時代的社會學研究[J].社會學研究,2015,30(3):222-241.

【27】陳金華,陶春梅等.面向大數據的教育信息化持續推進模型建構[J].中國電化教育,2019,(6):52-57.

作者簡介:

王晶瑩:教授,雙博士后,博士生導師,研究方向為科學教育、工程教育和教師教育的國際比較(wangjingying8018@126.com).

楊伊:在讀博士,研究方向為課程與教學論(839011560@qq.com)。

鄭永和:教授,碩士,博士生導師,研究方向為教育信息科學與技術、科技與教育政策(zhengyonghe@bnu.educn)。

夏惠賢:教授,博士,博士生導師,上海師范大學教育學院院長,研究方向為課程與教學論(xiahuixian@shnuedu.cn)。