“第三屆華師科技園杯”(2017年度)優秀學術論文評選結果

2018-05-15 18:51:58

戲劇之家 2018年4期

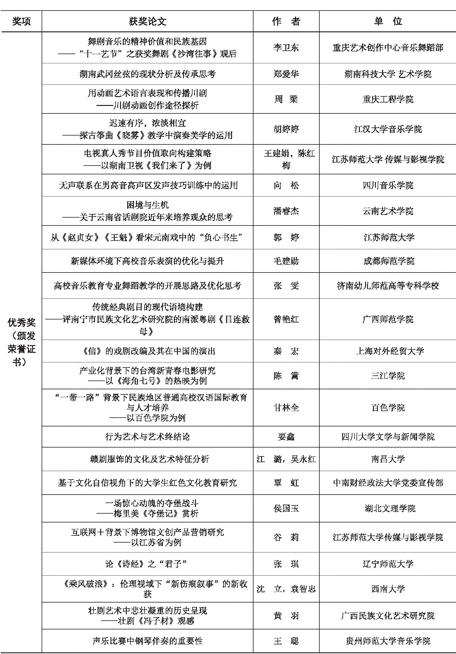

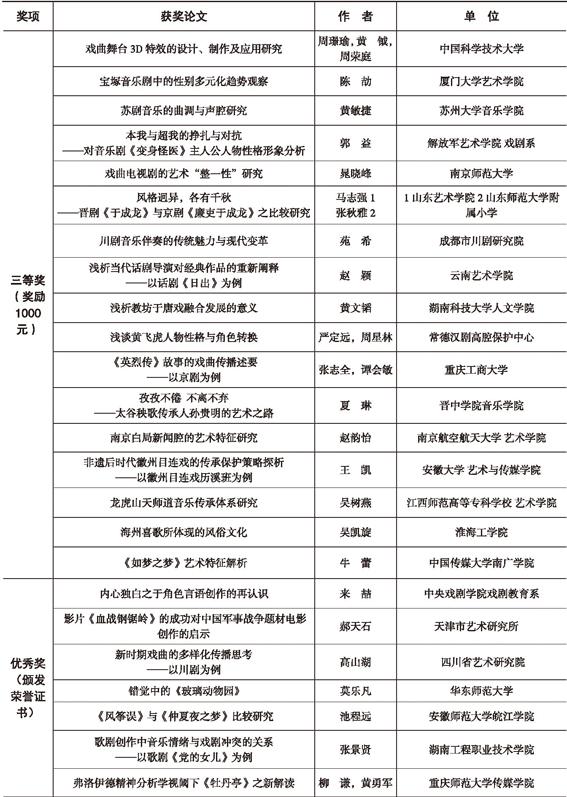

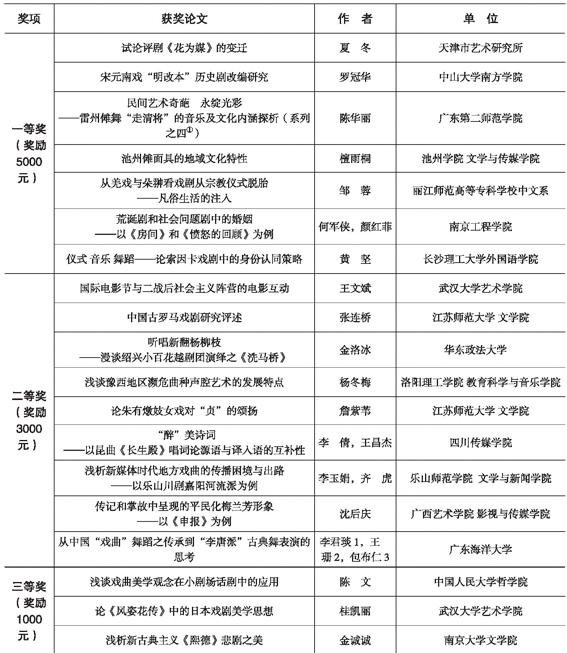

本屆論文評選活動由評委會的專家、學者及《戲劇之家》雜志的審稿編輯層層篩選,從《戲劇之家》全年24期刊發的論文中進行評選。以下公布2017年度優秀學術論文評選結果,并由衷地對成功獲獎的作者表示熱烈祝賀!

特別聲明:在嚴格評審后,名列前茅的優秀論文實力相當、難分伯仲,評委一致認為難以產生令人信服的特等獎作品。故將特等獎的一萬元獎金分配到一等獎,與之對應,一等獎的名額由原設5名增加至7名。