巨刺法分期治療周圍性面癱臨床觀察

吳 利 張 靜

周圍性面癱是以口、眼向一側歪斜為主要臨床表現的病癥[1]。西醫學稱本病為面神經麻痹或Bell麻痹(Bell palsy),是因莖乳孔內面神經非特異性炎癥所致的周圍性面神經麻痹[2]。周圍性面癱是臨床常見的一種神經系統疾病,因其影響美觀和口眼功能,常常給患者帶來巨大的困擾。

針灸治療周圍性面癱在我國已有兩千多年的歷史,是世界衛生組織1996年認定的64種針灸適應證之一[3]。大量臨床研究和相應系統評價均證明其確實有效[4,5],且針灸早期介入效果更佳[6]。但西醫學認為急性期周圍性面癱患側行針灸治療后會加重血管痙攣、神經的水腫和變性,加重面肌缺血,從而影響預后,增加并發癥和后遺癥[7]。

巨刺法源自《黃帝內經》,屬《靈樞》九刺法之一,“巨刺者,左取右,右取左。”其右病左取,左病右取的治療方法既可實現針灸早期介入周圍性面癱的治療,又可避免急性期針刺患側加重面神經的受損。但目前臨床上的研究均為單純使用巨刺法治療周圍性面癱[8,9],缺乏巨刺法分期治療周圍性面癱的研究。筆者運用巨刺法分期治療周圍性面癱共33例,現總結報告如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料98例患者為2017年6月—2019年6月在簡陽市中醫醫院針灸科治療的急性期周圍性面癱住院患者,病程均≤5 d。所有患者按隨機數字表法分為3組:A組(巨刺法組)33例、B組(分期巨刺法組)33例、C組(患側針刺組)32例。3組患者性別、年齡、病程、面神經功能評價House-Brackmann(H-B)評分,經統計學分析,差異均無統計學意義(P>0.05),具有可比性。見表1。

表1 3組面癱患者一般資料比較 (例,

1.2 診斷標準中醫診斷標準參照《針灸治療學》[1]面癱的診斷。西醫診斷標準參照《神經病學》[2]Bell麻痹的診斷。

1.3 納入與排除標準納入標準:①符合周圍性面癱中醫和西醫診斷的一側周圍性面癱患者;②病程≤5 d;③年齡10~70歲;④簽署知情同意書,自愿參加本研究。排除標準:①繼發于其他疾病的周圍性面癱患者,如亨特綜合征、腫瘤、外傷、中耳炎等;②合并有肝、腎、腦、內分泌等系統的嚴重原發性疾病或精神疾病患者;③孕婦及哺乳期患者;④有明確的地塞米松禁忌證,如未控制好的糖尿病、胃出血等;⑤正在參加其他臨床試驗的面癱患者。

1.4 方法

1.4.1 治療方法基礎治療:3組患者均于就診之日開始給予地塞米松磷酸鈉注射液10 mg靜滴,4 d后減量為5 mg,再4 d后停用,共用藥8 d。地巴唑10 mg口服,一日3次,用藥4周。A組(巨刺法組):面部取健側穴位:陽白、四白、顴髎、頰車、地倉、翳風,體穴取雙側合谷。操作:患者取仰臥位,常規消毒穴位皮膚,采用華佗牌0.3 mm×40 mm一次性毫針,行提插捻轉平補平瀉手法,以患者局部有酸脹感、醫者手下有沉緊感為度,留針30 min。每日治療1次,連續治療7次為一個療程,一共治療4個療程。B組(分期巨刺法組):取穴和操作同A組,急性期(發病1~7 d)使用巨刺法取面部健側穴位,靜止期和恢復期(發病8 d以后)取面部患側穴位。療程同A組。C組(患側針刺組):取穴和操作同A組,取面部患側穴位。療程同A組。

1.4.2 觀察指標參照第5次國際面神經外科專題研討會推薦的House-Brackmann(H-B)面神經功能評分分級,分別于治療前、治療后第7、14、21、28天進行評分。

1.4.3 療效評定標準痊愈:符合H-B I級標準,癥狀和體征全部消失,面肌功能恢復正常,表情肌運動時左右兩側對稱;顯效:符合H-B II級標準,癥狀和體征基本消失,外觀靜態時左右對稱,僅笑時口角輕微歪斜,鼓腮、皺眉患側稍差;有效:符合H-B III、IV級標準,癥狀和體征有所改善;無效:符合H-B V、VI級標準,癥狀和體征無改善。

1.4.4 統計學方法采用 SPSS 17.0 軟件進行統計分析。計量資料以均數±標準差表示,采用t檢驗;計數資料用卡方檢驗。以P<0.05表示差異有統計學意義。

2 結果

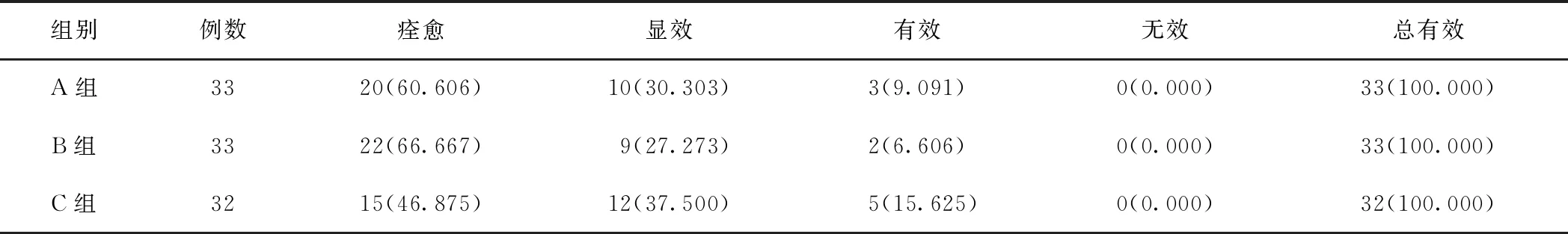

2.1 3組患者療效比較治療28 d后3組總有效率為100%,組間療效差異無統計學意義(P>0.05)。A組(巨刺法組)和B組(分期巨刺法組)痊愈率均優于C組(患側針刺組),組間療效差異有統計學意義(P<0.05),表明使用巨刺法和分期巨刺法在痊愈率上優于患側針刺組,但A組和B組間差異無統計學意義(P>0.05)。見表2。

表2 3組面癱患者療效比較 (例,%)

2.2 3組痊愈患者痊愈時間比較A組(巨刺法組)痊愈患者痊愈時間為(20.55±4.763) d,B組(分期巨刺法組)患者痊愈時間為(18.35±4.460) d,C組(患側針刺組)患者痊愈時間為(23.53±3.175) d。其中A組與C組、B組與C組組間差異有統計學意義(P<0.05),A組與B組組間差異無統計學意義(P>0.05)。表明巨刺法和分期巨刺法在患者痊愈時間上優于患側針刺組。

2.3 3組患者治療前后各時間點H-B評分比較治療后第7天、第14天、第21天A組(巨刺法組)和B組(分期巨刺法組)H-B評分均優于C組(患側針刺組),且組間差異有統計學意義(P<0.05),表明在治療早期巨刺法比針刺患側有優勢;治療后第14天、第21天B組評分優于A組,差異有統計學意義(P<0.05),表明在治療早期使用巨刺法,中期針刺患側的療法優于一直使用巨刺法。其他時間點組間差異無統計學意義(P>0.05)。見表3。

表3 3組患者治療前后各時間點H-B評分 (例,

3 討論

現代研究表明針刺可以在神經電生理、血流循環、分子生物學等方面對面神經的恢復起到積極的作用[10]。而巨刺法產生療效的結構基礎在于脊髓、腦干網狀結構、丘腦非特異性投射系統和大腦皮層[11]。在面癱的急性期,其病理表現主要為面神經水腫,髓鞘腫脹、脫失,面神經傳導障礙,而健側的傳導功能則未受到影響。研究發現循行于身體兩側的同名穴之間存在著內在的關聯性,刺激一側的穴位,身體另一側的同名穴局部血流會產生相應的變化[12]。故急性期刺激健側穴位可使健側完好的神經將刺激傳入中樞環節效應器,促進大腦皮質內相應通路受到調節控制,調節患側的面神經功能而達到治療目的。而隨著靜止期和恢復期的到來,面神經的水腫得到控制,神經傳導功能逐漸恢復,針刺患側穴位可以達到更好的神經傳導和調節作用。所以在治療后的第14天、第21天分期巨刺法組的H-B評分優于巨刺法組。

但由于本研究的樣本量小、研究時間短,研究結果雖然表明在周圍性面癱急性期使用巨刺法優于患側針刺法,但不能充分說明分期巨刺法優于巨刺法。下一步尚需開展更標準、規范的多中心、大樣本隨機對照試驗,為針灸治療周圍性面癱提供更可靠的臨床證據。