益氣活血化痰方聯合常規治療對重癥肺炎患者的臨床療效

羊德旺,何和章,梁莉萍

(三亞市人民醫院老年病科,海南 三亞572000)

重癥肺炎為呼吸內科常見危重癥,病死率高達30%~50%[1],而且常合并多種并發癥,嚴重危害患者身心健康。該疾病由多種細菌混合感染或強力細菌、耐藥菌感染引發,故控制感染是關鍵,但患者多因機械通氣、咳嗽反射抑制、分泌物潴留等原因,導致氣道分泌物聚集無法排出,導致通氣不暢,進而對后續康復產生不利影響。

目前,纖維支氣管鏡吸痰在重癥肺炎中的應用逐漸增多,聯合常規治療能提高療效[2],但也有研究指出,由于患者痰多而黏稠,容易堵塞肺內細小氣道,使得該手段治療效果仍不理想[3]。近年來,中醫藥廣泛應用于重癥肺炎防治,能改善肺功能,促進痰液排出。因此,本研究觀察益氣活血化痰方聯合常規治療對重癥肺炎患者的臨床療效,以期改善患者吸痰效率,減輕炎癥反應,提高重癥肺炎的治療效果。

1 資料與方法

1.1 一般資料 2016 年1 月至2017 年12 月收治于三亞市人民醫院的80 例重癥肺炎患者,通過SPSS 20.0 軟件產生隨機數字,按照患者參加本研究的先后順序隨機分為對照組和觀察組,每組40 例。其中,對照組男性30 例,女性10 例;年齡30~71 歲,平均年齡(52.3±8.4) 歲;簡化CPIS 評分(7.1±1.7) 分,而觀察組男性28 例,女性12例;年齡29~68 歲,平均年齡 (51.2±8.1) 歲;簡化CPIS 評分(7.3±1.8) 分,2 組一般資料比較差異無統計學意義(P>0.05),具有可比性。本研究經醫院倫理委員會批準,患者及其家屬均知曉具體內容,并簽署知情同意書。

1.2 診斷標準

1.2.1 西醫(重癥肺炎) 參考中華醫學會呼吸病學分會制定的 《中國成人社區獲得性肺炎診斷和治療指南(2016 年版) 》[4],主要標準為(1) 經積極液體復蘇后膿毒癥休克,仍需進行血管活性藥物治療;(2) 需行氣管插管機械通氣,次要標準為(1) 呼吸頻率30 次/min 以上;(2) 氧合指數低于250 mmHg (1 mmHg=0.133 kPa);(3)意識障礙和(或) 定向障礙;(4) 血尿素氮水平超過7.14 mmol/L;(5) 收縮壓低于90 mmHg,需行積極液體復蘇;(6) 多肺葉浸潤。滿足1 項主要標準或3 項以上次要標準,即可確診。

1.2.2 中醫(氣虛血瘀痰阻證) 參考 《中醫病證診斷療效標準》[5],包括氣短乏力,體倦,面白浮腫,皮下瘀點瘀斑,痰質稀薄,納食不香,四肢不溫,便干稀不定或便溏;舌脈象舌淡或紫,有斑點,苔膩,脈虛或脈弦澀,即可確診。

1.3 納入、排除標準

1.3.1 納入標準 ①符合“1.2” 項下診斷標準;②年齡≥18 歲;③肺內部有大量分泌物難以排出,符合支氣管鏡治療指征。

1.3.2 排除標準 ①妊娠期或哺乳期婦女;②對研究藥物過敏或拒絕服用中藥;③患有精神疾病;④存在纖維支氣管鏡檢査、治療禁忌。

1.3.3 脫落標準 ①死亡;②中途不配合治療。

1.4 治療手段 2 組患者均參照《中國成人社區獲得性肺炎診斷和治療指南(2016 年版) 》[4]給予基礎治療,主要包括抗感染、機械通氣、氧療、營養支持、原發病治療等。

1.4.1 對照組 采用纖維支氣管鏡。患者取仰臥位,2%利多卡因麻醉后插入纖維支氣管鏡,對總氣管、主支氣管、肺葉段等逐級觀察,并盡可能吸出呼吸道內分泌物;炎癥明顯時,用無菌生理鹽水行肺泡灌洗,記錄排痰量,并結合實際情況留取分泌物作細菌培養鑒定,每天1 次,連續7 d。

1.4.2 觀察組 在對照組基礎上加用益氣活血化痰方,組方陳皮10 g、黨參10 g、麥冬15 g、川芎8 g、桃仁10 g、當歸10 g、半夏10 g、茯苓15 g、甘草6 g,水煎300 mL,每天1 劑,早晚分服,連續7 d。

1.5 指標檢測

1.5.1 炎癥因子 于治療前及治療7 d 后取清晨空腹外周靜脈血各約3 mL,室溫下凝固30 min 后,2~8 ℃、1 000 r/min離心15 min,留取血清,置于-80 ℃冰箱中待測;AU2700 全自動生化分析儀(日本奧林巴斯公司) 檢測CRP 水平;血細胞分析儀檢測白細胞計數(WBC);免疫放射分析法檢測降鈣素原(PCT) 水平。以上操作均嚴格按照說明書進行。

1.5.2 血氣指標 于治療前1 d 及治療7 d 后,動脈采血器(美國BD 公司,批號5153478) 嚴格按照要求采集3 mL動脈血后立即送檢,檢驗室收到標本后立即檢測,先將標本在雙掌間搓動30 s,顛倒混勻5 次,再搓動15 s 以使其充分混勻,揭掉密封蓋,棄掉數滴血,COBASB221 型血氣分析儀(瑞士羅氏公司) 檢測氧分壓(PaO2)、二氧化碳分壓(PaCO2)、血氧飽和度(SaO2)。

1.5.3 排痰量 一次性集痰器收集痰液,并記錄排痰量(總量-生理鹽水量)。

1.6 療效評價 參考文獻[6] 報道的方法。(1) 顯效,患者體溫及各項臨床癥狀(咳嗽、咳痰等) 恢復正常,肺部陽性體征消失;(2) 有效,患者體溫明顯下降,各項臨床癥狀及肺部陽性體征明顯好轉;(3) 無效,臨床癥狀、體征等均無明顯變化,甚至加重。總有效率= [(顯效例數+有效例數) /總例數] ×100%。

1.7 統計學分析 通過SPSS 22.0 軟件進行處理,計量資料以() 表示,組間比較采用獨立樣本t檢驗或配對樣本t檢驗;計數資料以百分率或頻數描述,組間比較采用卡方檢驗。以P<0.05 為差異具有統計學意義。

2 結果

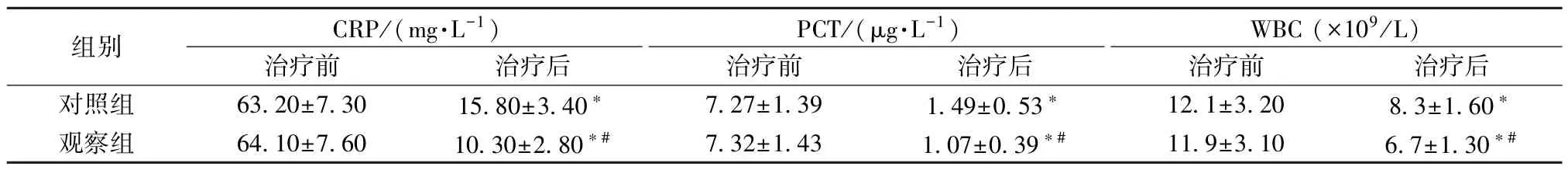

2.1 炎癥因子 治療后,2 組CRP、PCT、WBC 降低(P<0.05),以觀察組更明顯(P<0.05),見表1。

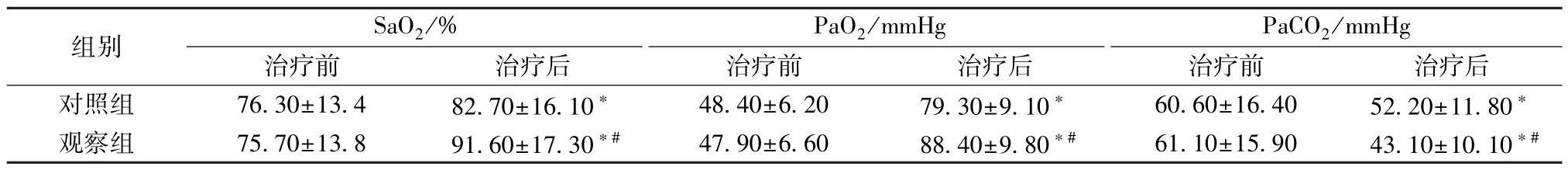

2.2 血氣指標 治療后,2 組SaO2、PaO2升高(P<0.05),PaCO2降低(P<0.05),以觀察組更明顯(P<0.05),見表2。

表1 2 組炎癥因子比較(, n=40)

表1 2 組炎癥因子比較(, n=40)

注:與同組治療前比較,?P<0.05;與對照組治療后比較,#P<0.05。

表2 2 組血氣指標比較(, n=40,1 mmHg=0.133 kPa)

表2 2 組血氣指標比較(, n=40,1 mmHg=0.133 kPa)

注:與同組治療前比較,?P<0.05;與對照組治療后比較,#P<0.05。

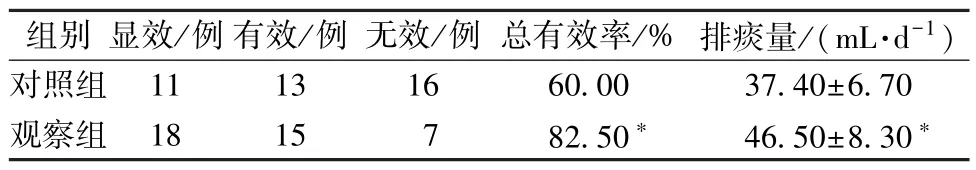

2.3 臨床療效、排痰量 觀察組總有效率、排痰量高于對照組(P<0.05),見表3。

表3 2 組臨床療效、排痰量比較(, n=40)

表3 2 組臨床療效、排痰量比較(, n=40)

注:與對照組比較,?P<0.05。

3 討論

肺炎為一種傳染性較高的疾病,一旦進展為重癥,患者呼吸系統將會受到嚴重影響,以至氣體交換受阻,進而引發低氧血癥、腦水腫、休克等并發癥[7],甚至危及生命。目前,臨床采用合理抗菌藥物組合來控制感染是治療重癥肺炎的關鍵,近年來隨著相關藥物更新換代,其療效雖有所改善,但存在局部病灶藥物濃度不理想、病患耐藥等問題,常需聯合其他方案。除了傳統的機械通氣、適時應用糖皮質激素、營養支持等手段外,近年來纖維支氣管鏡清除痰液、改善通氣功能等關注度也頗高,能在鏡下直觀地觀察病灶位置,針對性處理黏稠物和痰液。一項Meta 分析顯示[8],經纖維支氣管鏡輔助治療后,肺炎患者療效明顯提升。

C 反應蛋白是內源性免疫反應蛋白中五聚環蛋白家族的一員,其水平升高不僅與肺炎嚴重程度相關,也與患者預后關系密切,可較好地反映機體的急性炎癥狀態,敏感性高;白細胞計數(WBC)、降鈣素原(PCT) 是細菌感染早期的診斷指標,與感染嚴重程度和預后密切相關,以上均是臨床評估重癥肺炎患者病情的常用指標。本研究發現,對照組患者經纖維支氣管鏡等常規治療后,炎癥因子、血氣指標均明顯改善,與既往研究類似,但由于支氣管鏡對瘀滯在肺內小氣道的痰痂和分泌物無法清除,前期有報道其對10%~20%患者的效果仍較差[9]。

中醫尚無重癥肺炎的診斷,但根據其發病特點和臨床表現,可歸屬于風溫肺熱病范疇,患者多因咳嗽長期不愈而至體衰,肺氣耗損而氣虛,氣虛無力則血液運化受阻,瘀血內停,同時肺氣不足,以至外邪入體,宣肅失司,導致痰濁滋生,脾失健運,為本虛標實之證,本虛為氣虛,標實為痰濁、瘀血,故治療當以益氣活血化痰為主。中醫藥近年來正逐步用于重癥肺炎的臨床治療中[10-11],如劉杰等[12]在常規治療基礎上加用痰熱清注射液、參附注射液治療老年重癥肺炎患者,取得較好療效;諶洪俊等[13]在常規治療基礎上加用清肺保元湯治療重癥肺炎,可有效抑制IFN-γ、IL-2、IL-6 過度分泌,從而促進患者康復。本研究結合臨床經驗,以二陳湯為基礎方化裁得到益氣活血化痰方,方中黨參補中益氣;麥冬、陳皮、半夏、五味子養陰潤肺,清熱止咳,化痰,降逆收斂;當歸、川芎、桃仁活血化瘀;茯苓、灸甘草滲利水濕,調和藥性,全方共奏益氣活血化痰之功效,結果顯示,觀察組炎癥因子、血氣指標均顯著改善,也均優于對照組,同時排痰量更多,整體療效顯著提升,其原因可能是該方有利于分泌物從肺內小氣道排出,從而進一步改善呼吸功能,減輕炎癥反應。

綜上所述,益氣活血化痰方聯合常規治療可有效改善重癥肺炎患者炎癥及血氣指標,提升臨床療效。本研究從中西醫結合的角度出發,對該方輔助治療重癥肺炎的效果進行了有益探索,可為開展相關臨床研究提供一定參考,有助于探索中西醫結合新型治療方案。但尚未就其具體作用機制進行深入考察,同時樣本量限于單中心而較少,還需進一步擴大。