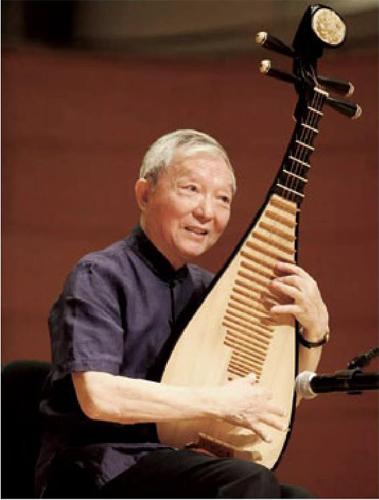

劉德海:唯見江心秋月白

張宇欣

劉德海(1937-2020)上海,琵琶演奏家、教育家、作曲家

得知劉德海先生去世的消息后,我上B站重看了他2013年彈奏古曲《十面埋伏》的視頻。那時他已過76歲,滿頭白發,右手五指掃過四弦,仍錚然有力,聲如裂帛,指法變換間帶出極強畫面感,像明代王猷定在《湯琵琶傳》里形容的:“當其兩軍決戰時,聲動天地,瓦屋若飛墜。徐而察之,有金聲、鼓聲、劍弩聲、人馬辟易聲。”

劉德海是成名于上世紀70年代的琵琶演奏家、前中央音樂學院副院長。這幾十年民樂的大眾影響力式微,他并沒有赫赫名聲,而我看到他去世的新聞竟是在微博熱搜——一度高居第四位。點進去看,多是幼時學過這門樂器的人在追憶童年。

和眾多緬懷者一樣,我對劉德海的認知也來自諸多他編纂的琵琶演奏教材、錄制的教學磁帶。《陽春白雪》《春江花月夜》《十面埋伏》《霸王卸甲》……由易到難,他統治了所有考級學子的必彈曲目。教材中偶爾有小段背景介紹他的貢獻——如何去蕪存菁改編古曲,拓展民樂傳播力度和審美寬度。作為一個半途而廢的琴徒,我不曾考據過任何古曲的嬗變,只記得從前老師上課講過,《十面埋伏》十個章節里,最精彩的敘述劉項大戰的“垓下”部分就出自劉德海1975年的改編:排、掃、推拉交替的繁復指法模擬刀戈相擊的搏殺聲,盡顯戰事酣暢。

劉德海是愛琵琶之人,從小研習,“日出彈琵琶,日落教琵琶,夜抱枕頭夢琵琶。”他在打油詩里寫。他從1970年開始擔任中央樂團琵琶獨奏演員,三年后就和作曲家吳祖強、王燕樵共同創作了脫胎于龍梅、玉榮在暴風雪中保護羊群故事的琵琶協奏曲《草原小姐妹》,開琵琶大型協奏曲之先河,他用反復的劃弦手法模擬出了暴風雪聲,十分聰明——后來在教學中,他常強調要思考聲音、創造琵琶的語言,最簡單的彈挑指法,就可慈悲如菩薩,怒目如金剛。

1981年的兩場柏林愛樂音樂會上,《草原小姐妹》和德沃夏克的《第九交響曲“自新世界”》、鮑羅丁的《在中亞西亞草原上》同場演出,劉德海成為第一位和柏林愛樂合作的中國音樂家。當時有德媒評價:“被十年浩劫摧殘殆盡的中國文化正在恢復和發展中,并且把本國獨特的風格和西洋風格融于一爐。”

劉德海對中外音樂始終抱有兼收并蓄的態度。1957年,他考入中央音樂學院,在浦東派的基礎上習崇明派、汪派、平湖派之長,促進了琵琶演奏技藝發展;之后數十年間,又將《沙灘上的鳥》《月光變奏曲》《天鵝》《故鄉的太陽》等各國樂曲加以改編,讓琵琶曲兼有古典婉麗和西洋韻味。他的創作高峰持續到花甲之年:2001年,他還演奏了十年心血之作《昭陵六駿》。

晚年的劉德海仍保持初學者心態,憂慮于自己“層出不窮的懷疑”和“難以填補的空白”。他曾說,“學藝五十年,似乎剛領悟到蘇格拉底的‘無知、維特根斯坦的‘沉默和老子的‘道可道不可名之奧妙。先哲之言如同一股清醒劑促使我明白所處的‘位置——站在山坡上——在一個永遠望不到頂峰的山坡不斷向上爬著。”

4月11日,劉德海在北京去世。曲終收撥當心畫,唯見江心秋月白。