Rood技術聯合任務導向訓練對腦卒中患者治療后肢體功能恢復的影響

柴菊愛 徐秀萍 方紅葉 郭曉霞 毛芝芳

[摘要] 目的 探討Rood技術聯合任務導向訓練對腦卒中患者治療后肢體功能恢復的影響。 方法 選取2017年3月~2019年3月收治的112例腦卒中患者作為研究對象,應用雙色球法隨機分為常規組和聯合組,各56例。常規組患者給予常規康復訓練進行干預,聯合組患者給予Rood技術聯合任務導向訓練進行干預。比較分析兩組患者干預前及干預不同時間后的神經功能缺損、肢體功能恢復情況、日常生活能力及干預前后的軀體平衡控制能力和步行能力。 結果 在干預1、3、5、8周后,聯合組患者的NIHSS評分顯著低于常規組;上肢、下肢及FMA評分,BI評分顯著高于常規組,差異有統計學意義(P<0.05)。聯合組干預后軀干控制能力評分、BBS評分、10 m步行時間、6 min步行距離顯著優于常規組,差異有統計學意義(P<0.05)。 結論 對腦卒中患者應用Rood技術聯合任務導向訓練進行干預,能夠顯著改善患者的神經功能,促進肢體功能恢復,提高日常生活能力、軀體平衡控制能力和步行能力,值得廣泛推廣。

[關鍵詞] Rood技術;任務導向訓練;腦卒中;肢體功能

[中圖分類號] R743.3? ? ? ? ? [文獻標識碼] B? ? ? ? ? [文章編號] 1673-9701(2020)09-0044-04

[Abstract] Objective To explore the effect of Rood technology combined with task-oriented training on the recovery of limb function in stroke patients after treatment. Methods 112 stroke patients treated in our hospital from March 2017 to March 2019 were selected as the study subjects. The patients were randomly divided into the conventional group and the combined group using dual-colored ball method, with 56 cases in each group. The conventional group was given routine rehabilitation training for intervention, while the combined group was given Rood technology combined with task-oriented training for intervention. The neurological deficit, recovery of limb function, ability of daily life, body balance control ability and walking function before and after intervention were compared between the two groups. Results After 1, 3, 5 and 8 weeks of intervention, National Institutes of Health Stroke Scale(NIHSS) scores in the combined group were significantly lower than those in the conventional group; the scores of upper limbs, lower limbs, Fugl-Meyer(FMA) and Barthel index(BI) were significantly higher than those in the conventional group(P<0.05). The scores of trunk control ability, BBS, walking time of 10 m and walking distance of 6 min in the combined group were significantly better than those in the conventional group(P<0.05). Conclusion The application of Rood technology combined with task-oriented training in stroke patients after treatment can significantly improve the neurological deficit and limb function recovery, enhance the ability of daily life, body balance control and walking ability, which is worth popularizing.

[Key words] Rood technology; Task-oriented training; Stroke; Limb function

腦卒中是多種因素造成的腦血管損傷疾病,主要的臨床癥狀為肢體麻木無力、意識障礙等,具有發病率、致殘率、復發率和死亡率高的特點[1-2]。目前臨床上對腦卒中治療后常會遺留不同程度的肢體功能障礙,嚴重影響患者的日常生活能力。并且大量研究表明[3-4],治療后有效的康復手段能夠減少腦卒中患者功能障礙。但是以往臨床上常用的康復訓練方式效果不佳。任務導向訓練是一種在訓練過程中為患者設置明確訓練目標,并通過反復功能訓練重塑患者大腦功能的技術手段[5];Rood技術又稱為多種感覺刺激治療法或皮膚感覺輸入促通技術,能夠獲得局部神經肌肉的疏通[6]。鑒于此,本文為進一步促進腦卒中患者治療后肢體功能的恢復,選取2017年3月~2019年3月收治的112例腦卒中患者進行研究。現展開如下研究。

1 資料與方法

1.1 臨床資料

選取2017年3月~2019年3月收治的112例腦卒中患者作為研究對象,應用雙色球法隨機分為常規組和聯合組,各56例。常規組56例患者中男30例,女26例;年齡58~73歲,平均(65.11±6.08)歲;病程1~5個月,平均(3.10±1.02)個月;病因:腦出血27例,腦梗死29例。聯合組56例患者中男29例,女27例;年齡58~74歲,平均(65.14±6.10)歲;病程1~5個月,平均(3.11±1.04)個月;病因:腦出血28例,腦梗死28例。兩組患者的臨床資料比較差異無統計學意義(P>0.05)。

納入標準:①符合《中國腦卒中防治報告2016》概要中腦卒中的診斷標準[7],并經CT或MRI確診為腦卒中患者;②臨床資料收集完整,并堅持完成本次研究者;③知情、同意并簽署知情同意書者。排除標準:①有嚴重性心血管疾病、骨關節病變、腎功能不全者;②存在精神障礙、嚴重癡呆者;③不配合本次研究的技術方法實施者。本次研究獲得我院倫理委員會的批準。

1.2 治療方法

常規組患者給予常規康復訓練進行干預。其內容包括:①給予患者促進腦循環、保護腦細胞、維持水和電解質平衡等藥物進行干預;②對患者關節進行活動性訓練;③對患者進行低頻電刺激。共干預8周。

聯合組患者給予Rood技術聯合任務導向訓練進行干預。任務導向訓練:①制定患者能夠達到的目標,依據目標量化標準,并將標準落實到每個訓練動作中;②進行床上體位擺放、四肢關節主動活動、平移、翻身等訓練。Rood技術:(1)利用感覺刺激誘發肌肉反應:①觸覺刺激:用刷子快速刷擦,輕觸摸皮膚;②溫度刺激:用冰塊刺激手指、手掌、足底、腳趾,每次3 s左右,刺激完后要擦干水漬;③牽引肌肉:牽引手、足部肌肉,引起周圍肌肉收縮;④輕扣:對手背指間或足背趾間的肌腱、肌腹進行輕叩,促進肢體回縮反應;⑤擠壓:擠壓肌腹、關節,引起關節周圍的肌肉收縮;⑥視覺、聽覺刺激:播放節奏性強的音樂對患者聽覺進行刺激,用光線明亮、色彩鮮艷物品對患者視覺進行刺激。(2)利用感覺刺激抑制肌肉反應:利用擠壓和牽引關節緩解肌肉痙攣。(3)應用個體發育規律促進運動的控制能力:①指導患者進行關節重復運動;②遠端關節固定,近端關節活動;固定近端關節,發展遠端關節,促進周圍肌群收縮。(4)輕微觸摸刺激痙攣肌的拮抗肌:①輕微觸摸上肢相關區域,緩解手指屈肌、拇指外展肌、腕關節尺側屈肌、肘屈肌、肩關節后伸肌;②輕微觸摸下肢相關區域,緩解足趾屈肌、足趾內收肌、跖屈肌(腓腸肌、比目魚肌)、踝內翻肌(脛骨后肌、)、膝屈肌(股后肌群)、內收肌。(5)抑制腕和手指屈肌痙攣的方法:讓患者握住一空的圓錐型物體,治療師從腕關節尺側向里施加壓力,降低手指屈肌張力。40 min/次,1次/d,共干預8周。

1.3 觀察指標

①神經功能缺損情況[8]:利用美國國立衛生院腦卒中評定表(NIHSS)對兩組患者干預前,干預1、3、5、8周后的神經功能缺損情況進行評分,總分為36分,評分越高說明患者的神經功能越差。

②肢體功能恢復情況[9]:兩組患者干預前,干預1、3、5、8周后的肢體功能利用Fugl-Meyer運動功能評分法(FMA)進行評分,總分為100分,其中上肢66分、下肢34分,評分越高說明肢體功能恢復越好。

③日常生活能力[10]:兩組患者干預前,干預1、3、5、8周后的日常生活能力利用Barthel指數(BI)進行評分,共100分。評分越高說明日常生活能力越強。

④軀體平衡控制能力[11]:兩組患者干預前后的軀干控制能力利用Sheikh軀干控制能力評分表進行評分,共100分,評分越高說明軀干控制能力越好;兩組患者干預前后的平衡功能利用Berg平衡量表(BBS)進行評分,共56分,評分越高說明平衡功能越好。

⑤步行能力:測量兩組患者干預前后的10 m步行時間和6 min步行距離。

1.4 統計學分析

運用SPSS22.0對本文數據進行分析,計量資料以(x±s)表示,采用t檢驗和F檢驗;計數資料以[n(%)]表示,采用χ2檢驗,檢驗水準α=0.05,P<0.05為差異有統計學意義。

2 結果

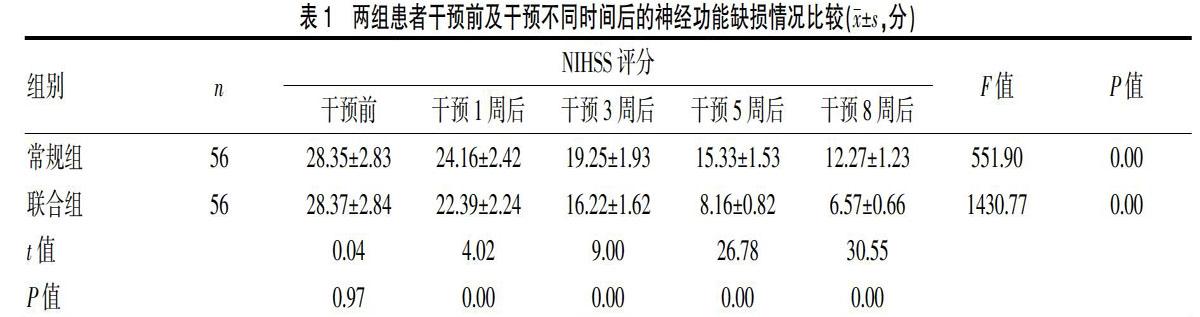

2.1 兩組患者干預前及干預不同時間后神經功能缺損情況比較

兩組患者干預前的NIHSS評分比較差異無統計學意義(P>0.05)。干預后隨著時間的延長顯著下降,且在干預1、3、5、8周后,聯合組患者的NIHSS評分顯著低于常規組,差異有統計學意義(P<0.05)。見表1。

2.2 兩組患者干預前及干預不同時間后的肢體功能恢復情況比較

兩組患者干預前的上肢、下肢及FMA評分比較差異無統計學意義(P>0.05)。干預后隨著時間的延長評分顯著升高,且在干預1、3、5、8周后,聯合組患者的上肢、下肢及FMA評分顯著高于常規組,差異有統計學意義(P<0.05)。見表2。

2.3 兩組患者兩組患者干預前及干預不同時間后的日常生活能力比較

兩組患者干預前的BI評分比較差異無統計學意義(P>0.05)。干預后隨著時間的延長評分升高,且在干預1、3、5、8周后,聯合組患者的BI評分顯著高于常規組,差異有統計學意義(P<0.05)。見表3。

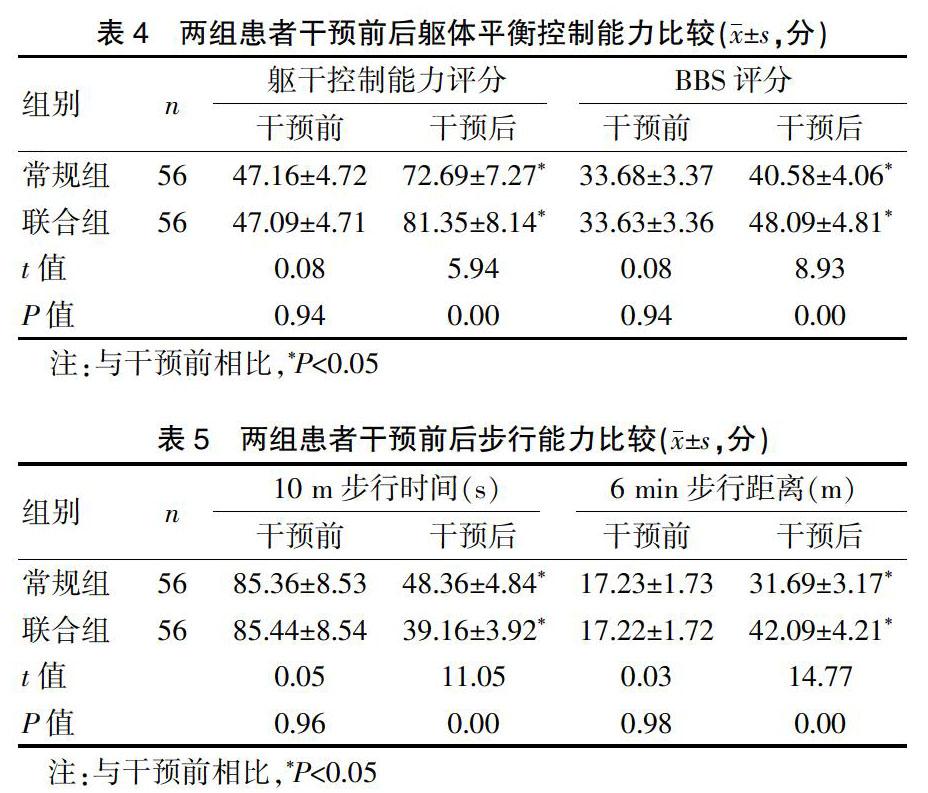

2.4 兩組患者干預前后軀體平衡控制能力比較

兩組患者干預前軀干控制能力評分、BBS評分比較差異無統計學意義(P>0.05)。干預后均評分升高,聯合組顯著高于常規組,差異有統計學意義(P<0.05)。見表4。

2.5 兩組患者干預前后步行能力比較

兩組患者干預前10 m步行時間、6 min步行距離比較差異無統計學意義(P>0.05)。干預后,聯合組顯著優于常規組,差異有統計學意義(P<0.05)。見表5。

3 討論

腦卒中是中國居民第一死亡原因,男性發病率顯著高于女性[12]。該病的主要臨床表現為肢體無力、麻木,口眼歪斜、半身不遂,神志迷茫、說話或理解困難,行路困難、眩暈、失去平衡或協調能力,嚴重影響患者的日常生活能力[13]。目前臨床上常用藥物干預或外科手術進行治療,但是治療后仍然存在肢體功能障礙[14]。以往臨床上常用機體刺激、康復運動等進行干預,但是在改善腦卒中患者治療后的肢體功能方面效果較差[15]。

同時任務導向訓練是基于運動控制理論的康復訓練方法[16];Rood技術是一種在特定皮膚區域內利用輕微的機械刺激或表皮溫度刺激,影響該區的皮膚感受器,獲得局部促通作用的方法[17-18]。且有研究報道[19-20],任務導向訓練、Rood技術能夠促進腦卒中患者康復。鑒于此,本文為進一步促進腦卒中患者治療后肢體功能的恢復,選取112例腦卒中患者進行研究。結果發現,在干預1、3、5、8周后,聯合組患者的NIHSS評分顯著低于常規組;上肢、下肢及FMA評分,BI評分顯著高于常規組。分析其原因,任務導向訓練依據患者的具體情況制定患者能夠達到的目標,并把量化標準落實到每個訓練動作中,提高患者積極性;另外,Rood技術先通過觸覺刺激、溫度刺激、牽引肌肉、輕扣、擠壓和視覺、聽覺刺激誘發肌肉反應,誘導出一些早期的粗大動作;然后用擠壓和牽引關節緩解肌肉痙攣,誘發所需要的肌肉反應;接著應用個體發育規律促進運動的控制能力,通過遠端關節固定,近端關節活動以及固定近端關節,發展遠端關節,促進周圍肌群收縮;再輕微觸摸上下肢相關區域,刺激痙攣肌的拮抗肌;最后抑制腕和手指屈肌痙攣,降低手指屈肌張力。從而改善患者的肢體功能和神經功能,進而提高患者的日常生活能力,與晏小華等[21]研究發現,Rood技術聯合運動想象療法可以促進腦卒中患者神經功能恢復、抑制肢體痙攣、改善運動能力結果相似。

另外,軀體平衡控制能力及平衡功能是軀體進行各種復雜活動的前提,本次研究中應用任務導向訓練提高患者積極性和依從性,加上Rood技術刺激相應的感覺感受器,并反復進行刺激,使得患者軀體產生正常運動和肌肉張力,從而提高患者軀體平衡控制能力及平衡功能,進而改善患者的步行能力。故本次研究中發現,聯合組干預后軀干控制能力評分、BBS評分、10 m步行時間、6 min步行距離顯著優于常規組。

綜上所述,對腦卒中患者應用Rood技術聯合任務導向訓練進行干預,能夠顯著改善患者的神經功能,促進肢體功能恢復,提高日常生活能力、軀體平衡控制能力和步行能力,值得廣泛推廣。

[參考文獻]

[1] 榮積峰,王衛寧,吳毅,等. 懸吊核心穩定訓練對腦卒中恢復期患者平衡功能和步行能力的影響[J]. 中國康復,2017,32(2):109-112.

[2] Hansen CP,Overvad K,Kyr?觔 C,et al. Adherence to a healthy nordic diet and risk of stroke:A danish cohort study[J].Stroke,2017,48(2):259-264.

[3] 李素丹,何韻婷. 針灸結合康復訓練治療腦卒中患者吞咽困難的效果及對患者ADL評分的影響[J]. 中國現代醫生,2019,57(11):111-113.

[4] 楊海峰,彭輝,劉琰. 針刺聯合康復治療對急性期缺血性腦卒中患者肢體運動功能障礙的影響[J]. 陜西中醫,2019,40(6):708-710.

[5] 任惠明,崔志慧,郭旭. 任務導向性訓練在腦卒中患者運動功能恢復中的應用進展[J]. 中華物理醫學與康復雜志,2018,40(3):227-229.

[6] 蘇誠歡,張江山,湯美芳. 針灸結合Rood療法對腦卒中后踝關節功能障礙患者療效、運動功能和日常生活活動能力的影響[J]. 四川中醫,2017,35(10):183-185.

[7] 王隴德,王金環,彭斌,等. 《中國腦卒中防治報告2016》概要[J]. 中國腦血管病雜志,2017,14(4):217-224.

[8] 趙曉晶,李群喜,劉英,等. 美國國立衛生院腦卒中量表評分與腦出血患者預后的相關性探討[J]. 中國臨床醫生雜志,2019,47(6):86-88.

[9] 高謙,卓大宏. 一種新的腦卒中患者運動功能評測方法──簡化Fugl-Meyer運動功能評測表的制訂[J]. 中國康復醫學雜志,1994,9(6):244-249.

[10] 張嗣敏,畢勝,趙海紅,等. 擴展Barthel指數量表應用于腦卒中患者康復評定的信度研究[J]. 中國康復,2019, 34(2):22-24.

[11] 吳七二,高曉平,宋娟,等. 肌內效貼聯合軀干控制訓練對腦卒中患者平衡和日常活動能力的影響[J]. 中華物理醫學與康復雜志,2019,41(5):334-337.

[12] 劉云,馮丙東,馬少玲,等. 引導式訓練對腦卒中患者早期肢體運動功能恢復的影響[J]. 陜西醫學雜志,2019, 48(6):731-733.

[13] Mas JL,Derumeaux G,Guillon B,et al. Patent foramen ovale closure or anticoagulation vs antiplatelets after stroke[J]. New Engl J Med,2017,377(11):1011-1021.

[14] 王金磊,龔巍巍. 強制性使用運動治療結合頭皮針抽提法提高腦卒中偏癱患者上肢功能臨床研究[J]. 中國現代醫生,2017,55(17):62-65.

[15] 劉愛華,祁麗麗,王宏林,等. 梅花針叩刺聯合易化技術對老年卒中痙攣性偏癱平衡功能的影響[J]. 老年醫學與保健,2019,25(3):369-372.

[16] 吳耀敏,沈杰,王古月,等. 下肢任務導向性訓練對腦卒中患者步行能力的影響[J]. 頸腰痛雜志,2017,38(5):494-495.

[17] 蘇誠歡. 針灸結合Rood療法治療腦卒中后上肢功能障礙的療效觀察[J]. 廣州中醫藥大學學報,2016,33(1):35-38.

[18] 龍耀斌,李智敏,黃福才. Rood技術結合間歇口腔胃管營養法治療腦卒中吞咽障礙[J]. 中國康復,2011,26(5):71-72.

[19] 章微微,付金英,徐淑芬,等. 任務導向訓練在腦卒中后吞咽功能障礙患者中的臨床應用[J]. 中華物理醫學與康復雜志,2018,40(4):284-286.

[20] 王爭. EMS聯合任務導向訓練對卒中患者的康復效果及生存質量的影響作用[J]. 貴州醫藥,2017,41(1):48-50.

[21] 晏小華,熊建忠. Rood技術聯合運動想象療法對腦卒中軟癱期患者NIHSS、FMA評分及ASS分級的影響[J].南昌大學學報:醫學版,2013,53(11):42-45.

(收稿日期:2019-11-04)