社區活動參與、保障水平與隔代照料

李鵬

[摘 要]構建實證模型分析了老年人社區活動參與、保障水平對隔代照料的影響。結果發現,社會保障給付水平對隔代照料具有積極促進作用。老年人社區活動參與、保障水平對隔代照料的影響存在城鄉、性別差異。社區活動參與、保障水平分別僅對男性老年人、農村戶口老年人照料孫輩行為產生顯著積極影響,傳統家庭分工觀念和城鄉社會保障給付水平差距是其主要原因。建議進一步加強城鄉社區的公共活動場所(設施)建設,通過政府購買等途徑組織形式多樣的社區公共活動。加強社會保障制度城鄉統籌,利用政策組合和治理協同不斷提升農村老年人公共福利水平,為老年人隔代照料提供社會支持。

[關鍵詞]社區活動參與;保障水平;隔代照料;社會支持

[中圖分類號]D669.3 [文獻標識碼]A[文章編號]1673-0461(2020)04-0071-08

一、引 言

低生育率背景下,提升家庭生育意愿,充分釋放生育政策效應,是新時期人口政策的重要指向。生育率與家庭生育意愿直接關聯,而嬰幼兒撫育則與家庭生育意愿聯系緊密。然而,近年來,中國兒童 “照顧危機”日益凸顯,為兒童、婦女、家庭乃至整個社會帶來了多方面的影響[1]。因家庭女性普遍就業與“工作-家庭”平衡福利缺乏,無人照料成為約束家庭“二孩”生育意愿的重要因素。國家衛計委2015 年的生育意愿調查顯示,因無人看護而不愿生育第二個子女的家庭占到60.5%。當前中國的托幼服務存在總量不足、結構失衡、質量不均、服務僵化等問題,面向0—3歲嬰幼兒的托育機構基本缺失[2]。面對社會化托幼體系匱乏、質量參差不齊、收費高昂、社會信任度低的現實情況,老年人在孫輩的養育中扮演著越來越重要的角色,隔代照料成為有效緩解嬰幼兒照料“赤字”的重要方式,家庭支持逐漸成為年輕夫婦“二孩”生育決策的主要決定因素之一[3]。

受傳統家庭倫理影響,老年人照料孫輩(即隔代照料)非常普遍,在家庭嬰幼兒照料中扮演著不可或缺的角色。2014年中國家庭發展追蹤調查數據顯示,承擔孫輩日常照料和教育的老年人比例合計高達62.2%①。關于中國城市家庭的調查顯示,有超過一半的父母幫助成年子女組成的核心家庭照顧孩子[4]。隔代照料在減輕育兒負擔和緩解育兒焦慮方面依然發揮著重要作用[5-6]。隔代照料可以為子女減輕家庭負擔,還能讓子女有更多時間參與社會經濟活動,為大家庭產生更多收益[7]。祖輩隔代照料會顯著增加中青年已婚女性勞動參與率13%—21%和周平均工作時間5—7.3個小時,且對城鎮女性勞動供給的影響更大[8]。在歐洲,大約一半左右的祖父母照料孫子女[9],美國每4個5歲以下的兒童就有1個由祖父母照料[10]。多源數據分析發現中國兒童照料的社會化程度比較低,尤其是留守家庭的兒童照料更是以隔代照料為主,祖輩支持成為我國目前彌補兒童照料赤字的主要途徑[11]。

隔代照料不僅可以緩解兒童“照顧危機”,而且對老年人生活質量也具有重要影響。研究表明,隔代照料與老年人的年齡認同顯著正相關,相比于沒有照料孫子女的老年人,照料孫子女的老年人年齡認同更積極[12]。含飴弄孫也是傳統家庭倫理下老年人享受天倫之樂的一種方式,照料孫子女成為老年期社會角色缺損后的重要角色補償,可以維持家庭成員對他們的持續認同和增強他們的幸福感[13]。照料孫子女讓老年人感到老有所為,養成更積極的生活方式[14],而且通過與孫輩互動有助于增加老年人生活的希望與目標[15]。隨著隔代照料強度的增加會顯著提高老年人的生活滿意度,由于照料孫輩的流動老人面臨城市生活適應難題,巨大的生活融入壓力對他們生活滿意度會產生很大影響[16]。

老年人隔代照料受到自身社會角色、參與社會活動以及家庭成員在內的其他人的相互作用影響。依據代際交換理論,老年人照料孫子女的動因是希望換取子女日后的養老支持。在家庭養老功能弱化,社會保障不斷健全的背景下,社會化養老支持客觀上對這一代際交換模式帶來沖擊,社會保障水平的提升是否影響老年人照料孫輩的行為,這一話題值得深入討論。隨著老齡健康生活理念普及,基本公共服務不斷完善,老年人社會活動參與積極性和可及性也在提升。在社區參與的實踐中,老年人已成為積極且重要的力量。理性選擇理論把社區參與視作為理性經濟人生產分享公共產品服務的機制。如果參與能夠為自身帶來效用,并滿足“效用最大化原則”,那么居民就有參與的動力和積極性[17]。研究表明,社會活動參與對老年人健康具有積極正向影響,參與社會活動可以顯著、穩定地預防失能[18]。在退休之后,受到身體條件限制和心理因素影響,老年人大部分時間會選擇在居住場所及周圍度過,鄰里關系成為影響老年人精神健康和晚年幸福的關鍵因素。在整個社區網絡中受歡迎程度越高,老年人在社區核心交往圈子融入程度越高,其主觀幸福感相應就會越高[19],積極參與社區活動有助于塑造融洽的鄰里關系和提升社區融入感,進而提升老年人生活質量。(外)祖父母是老年人一項重要家庭角色,社區活動參與也是老年人一項重要的社會活動。角色壓力理論和角色擴張理論視角下[20],老年人面臨照料孫子女、社區活動參與等多重角色,多種角色之間是互為促進亦或是此消彼長,需要進一步深入研究。

本文在理論分析基礎上提出相關研究假設,結合2014年“中國老年社會追蹤調查”(CLASS)微觀數據,分析老年人社區活動參與、保障水平與隔代照料的關系,從而進一步深化關于社會活動參與、保障水平與隔代照料關系的認識和理解。

二、理論分析與研究假設

中國社會過去幾十年的變革雖然帶來居民家庭生活方式的巨大變化,但家庭仍然是社會的基本單元,關乎社會的穩定與和諧[21]。代際交換是家庭長期以來存在和延續的重要基礎,代際關系視角是研究家庭和老年人行為選擇的核心視角。費孝通認為中國的親子關系是一種均衡互惠、雙向交流的“反饋模式”[22]。根據代際交換理論,老年人撫育孫輩也是一種代際交換,老年人通過為子女養育孫輩,即對子女的付出來換取子女日后的養老照料。因家庭核心化、家庭成員居住半徑擴大,以及傳統孝道衰落等因素影響,家庭養老功能弱化。社會養老保險覆蓋面的擴大和給付水平提升,在一定程度上取代了子女養老[23],不僅減少了子女對老人的經濟支持,同時也弱化了老年人的子女養老觀念[24]。子女遠距離的地域流動在時間和空間上使親子之間的相互照料愈發困難[25]。隨著老年人社會參與意識和參與能力增強,老年人參與社會活動的積極性提升,但是當老年人承擔多重角色時,可能會引起角色沖突,隔代照料會增加老年人的生活壓力,對其健康有消極影響[7],而社區活動參與可以提升老年人生活滿意度,其可能更傾向于較多地參與社區活動,從而可能對隔代照料形成“擠出效應”。基于此,提出以下研究假設:

假設1:老年人社會活動參與對隔代照料起到了顯著負向影響。

假設2:老年人社會保障給付水平對隔代照料起到了顯著負向影響。

養老保險制度的普及使得老年人擁有穩定的經濟來源,一方面,良好的公共支持增強了老年人支持子女的實力和能力;另一方面,精神慰藉成為影響老年人養老幸福感的重要因素,而這也是家庭養老的獨特優勢和寶貴價值。調查發現,家庭成員對老年人的心理慰藉、情感支持作用十分重要且無法替代[26]。通過分析中國大陸和臺灣地區、日本、韓國家庭凝聚力的現狀、特點及相關因素,發現現代化的進程并沒有導致家庭功能的衰落, 代際之間在日常照料、經濟支持、情感慰藉等方面依然存在密切的互動[25]。

家庭收入水平和自評經濟壓力對于老年人隔代照料具有顯著影響,由于子女自身經濟與工作壓力,面對相對高昂的育兒經濟成本與機會成本,從而將照料下一代的責任托付給祖輩②。面對社會化托幼體系匱乏,且質量參差不齊,隔代照料成為許多家庭撫育嬰幼兒的現實選擇,老年人穩定的養老金等社會支持也為照料孫輩創造了條件。以家庭責任為主導的家庭倫理觀念影響下,老年人以維護和促進家庭延續與發展,承擔起了無條件的、無限的相互照顧扶持的責任與義務[27]。(外)祖父母撫育孫輩的意愿從處于壓力之下的“不得不幫” “難以拒絕”,到“積極投入”之間,并不存在所謂的清晰邊界[28]。從老年人自身來講,隔代照料需要老年人保持生理及心理健康,否則“心有余而力不足”,難以適應獨立式的高強度孫輩照料。而諸多研究表明,社會活動參與可以較大程度地影響老年人身體健康[29]。參與持續性的社會活動或參加社會職能顯著降低老年人的失能風險[30-32]。基于此,保障水平和社區活動參與可能對老年人照料孫子女產生積極效應,這里提出以下研究假設:

假設3:老年人社會活動參與對隔代照料起到了顯著促進影響。

假設4:老年人社會保障給付水平對隔代照料起到了顯著促進影響。

有研究認為,老年人幫助成年子女照料孩子是作為一種無私的付出和體現長輩對子女、孫子女關愛的一種方式,是我國傳統文化積淀下來的父慈子愛、代際和諧的表現,是一種家庭中利他主義的體現[33]。老年人退休后為子女提供幫助可以繼續證明和體驗其自身價值,減少退休帶來的失落感,而且合住家庭更適宜于老年人繼續發揮作用,尋求價值寄托[34]。老年人提供隔代照料是出于“利他主義”精神,是對家庭的無私奉獻,未把自身條件和能力作為主要的考量因素,具有強大的抗逆力性和適應性的家庭凝聚力與深厚的文化積淀超越了現代化的作用[25]。家庭現實負擔、家庭延續以及未來發展成為老年人自身時間、經濟等資源配置的重點。按照這樣的理念,可以得到相應的研究假設:

假設5:老年人社會活動參與對隔代照料不存在顯著影響。

假設6:老年人社會保障給付水平對隔代照料不存在顯著影響。

當前我國城鄉經濟社會發展不平衡比較突出,城鄉居民家庭收入、社會保障給付水平還存在明顯差距,社區治理水平和基本公共服務供給也存在城鄉差異。總體而言,農村社會保障水平偏低,家庭保障和代際互助依然發揮重要作用。快速城市化背景下,農村進城務工群體規模龐大,導致出現留守兒童、老人農業等現象。相比較城鎮家庭而言,農村老人與子女居住距離更為接近,代際互動可能更為密切。按照中國傳統家庭性別分工觀念,女性被賦予負責家庭內部事務的角色,可能有更多女性參與到隔代照料中來。因此,提出以下研究假設:

假設7:社區活動參與和保障水平對隔代照料的影響存在城鄉、性別差異。

三、數據、變量與研究方法

(一) 數據來源

本文數據來源于2014年“中國老年社會追蹤調查”(CLASS)。該調查為全國性、連續性的大型社會調查項目,由中國人民大學聯合全國各地的學術機構共同開展。2014年的CLASS基線調查采用分層多階段的概率抽樣方法,調查范圍涵蓋全國28個省、自治區、直轄市(不含港澳臺地區、西藏、海南和新疆)。此次調查采用入戶面訪的方式,以每個SSU地圖地址為抽樣框,抽取相應的家庭戶。在每個家庭戶中再對60歲及以上的老人進行1次戶內抽樣,選定1位受訪者并進行訪問。老年人個人問卷集中收集了60歲及以上老人的婚姻、健康、養老規劃、經濟狀況、家庭與子女等方面的信息。本研究主要使用2014年老年人個人數據信息。

(二) 變量界定與模型設定

本文因變量是指老年人隔代照料狀況。本文選取老年人照料孫子女的頻率來定義隔代照料。通過對問卷中“過去12個月里老年人照顧孫子女的頻率”這一問題進行考察,該變量為分類變量并分別賦值。以“很少或者沒有”為參照,取值為0,對“大約每月1次、每月幾次、每周至少1次、每天有段時間但不是全天、每天從早到晚”依次進行取值。盡管因變量——隔代照料是取值為0—5的有序分類變量,但因為分類相對較多,如果采用有序多元 logit模型將使得實證過程和結果解釋變得復雜。隨著有序分類變量、因變量等級數的增加,logit模型回歸和最小二乘法OLS線性回歸的差別越來越小[35],尤其當因變量的類別數達到5,即可考慮使用線性回歸的分析方法[36]。本研究將老年人隔代照料視為連續變量進行線性回歸。

本文從經濟收入方面衡量老年人保障水平。家庭供養、自我保障與社會保障轉移支付是構成老年人經濟保障體系的三大支柱。不過,一方面,社會養老在一定程度上替代了家庭養老,對城鎮老年人而言,社會養老保險擠出了子女對老人的經濟供養[37];另一方面,由于子女對老人的經濟供養不固定,經常以實物方式呈現,難以貨幣化準確衡量。隨著全民參保和城鄉基本社會養老保險給付水平提升,社會養老保險等社會化轉移支付收入在老年人全部收入中占比越來越高。CLASS問卷中“您最主要的兩項生活來源”這一問題,首先選擇“自己的離/退休金/養老金” “政府/社團的補貼/資助”這兩項占到總樣本的64.3%。基于此,本研究選擇從老年人享受社會保障待遇的情況、老年人自身經濟狀況兩個方面衡量其經濟保障水平,進行回歸分析時對其進行轉換自然對數,以消除異方差等問題。

本文另一個解釋變量為社區活動參與。采用CLASS問卷中“在過去3個月內,您是否參加過以下這些活動?”,包括“社區治安巡邏”“照料其他老人”“環境衛生保護”以及“從未參加過”等10個選項。本文選取是否至少參與一項社區活動作為老年人社區活動參與的代理變量,該變量由社區活動參與變量處理得到。以老年人沒有參與社區活動為參照,設置一組分類變量予以考察。

如果社區活動參與與隔代照料存在互為因果的內生性,會導致OLS回歸結果有偏。關于內生性問題,一般使用工具變量法(IV)。工具變量的選取需要滿足與所替代的內生變量高度相關,同時與隨機擾動項不相關的兩個基本原則。基于此,本文選取所在社區是否有活動場所/設施作為工具變量。其一,社區擁有活動場所/設施也為老年人社會活動參與提供了客觀條件,繼而會通過老年人社區參與影響隔代照料。其二,社區內活動場所/設施是外生變量,通過其他途徑影響老年人隔代照料的可能性較小,滿足工具變量選取的排他性假設。

參照Fan等(2007)的兩階段最小二乘法[38]。第一階段使用OLS方法,用是否有社會活動參與作為因變量,工具變量與其他變量作為自變量進行回歸分析;在第二階段用第一階段得到的社會活動參與的預測值替代實際的社會活動參與變量,再進行回歸。對2SLS模型進行異方差穩健的DWH檢驗,得出F值為1.466,P值為0.226,即通過了模型不存在內生性的原假設。基于此,本文采用最小二乘法進行線性回歸,模型設定為:

Yi=α+βXi+φSi+γijZij+δi

其中,Yi表示老年人隔代照料情況,Xi表示老年人社會活動參與情況,Si表示老年人社會保障待遇給付水平,Zij表示為一組控制變量。借鑒已有研究,本文選擇控制老年人的年齡、性別、戶口、受教育程度、自評健康狀況等變量。

四、實證分析

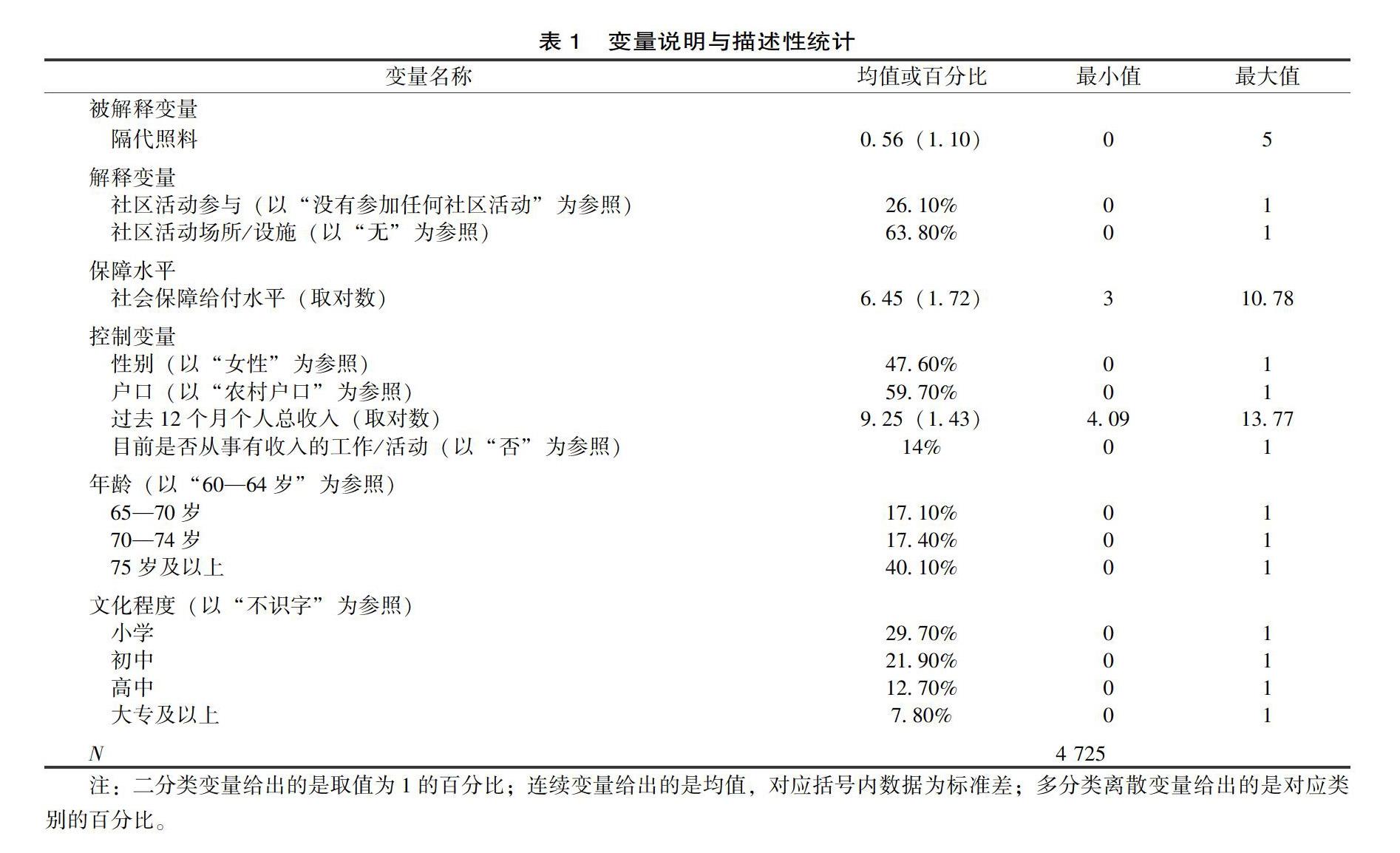

需要說明的是,在同一時間照料多個孫子女的老年人,由于涉及與不同子女間的代際關系、資源交換等,其隔代照料行為發生及其強度的影響因素更為復雜。在此部分的分析中,將在過去 12 個月內同時照料多名孫子女和不照料孫子女的老年人樣本刪去,僅保留照顧一個孫子女的老年人,便于考察老年人社會活動參與、社會保障水平與其隔代照料的關系。表1給出了各個變量的說明與統計描述。

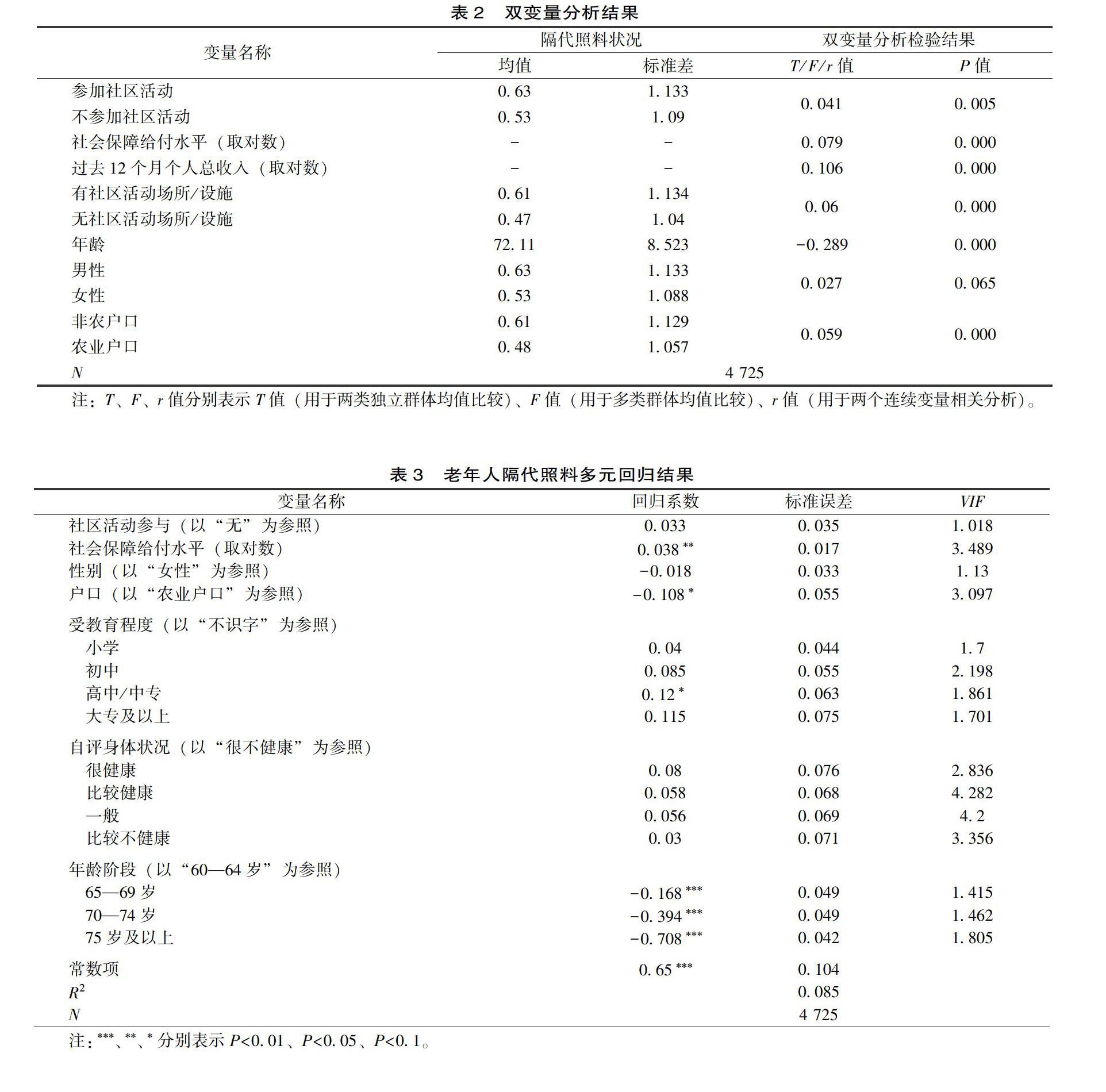

表1顯示,老年人隔代照料水平的平均得分為0.56(取值范圍為0—5)。解釋變量方面,有社區活動參與的老年人比例為26.10%,63.80%的老年人居住社區有社區活動場所/設施,社會保障給付水平(取對數)的平均值為6.45(取值范圍為3—10.78)。本文通過雙變量分析法,對不同經濟社會人口特征的老年人隔代照料狀況進行比較分析(見表2)。結果發現,不同社區活動參與狀況、居住社區活動場所/設施供給、社會保障給付水平、個人收入情況、性別、居住地的老年人,在提供隔代照料方面均有顯著差異。

本文進一步利用回歸分析,在控制其他變量的基礎上,揭示社區活動參與、社會保障給付水平對老年人隔代照料狀況的影響(見表3)。各變量方差膨脹因子(VIF)值均小于5,即認為不存在嚴重的多重共線問題。估計結果顯示,在控制了其他變量后,社會保障給付水平對老年人隔代照料具有正向影響。社會保障給付水平(取對數)每增加一個單位,老年人隔代照料增加0.038個單位,即驗證本文所提出的假設2和假設4。一方面,在家庭責任倫理作用下,老年人與子女間代際交換仍然存在雙向互惠的特征,同時呈現出代際支持從父母流向子女的西方接力型代際關系特點。隨著老年人基本社會養老保險等公共支持體系的日益健全,增強了父母對子女支持的實力和能力。另一方面,面對托幼基本公共服務體系嚴重匱乏,市場化托幼機構費用高且質量良莠不齊,在激烈社會競爭中子女又面臨不小壓力,由父母照料孩子不僅是家庭的依靠,也是老年人積極“幫襯”子女,維護家庭發展的責任體現。

社區活動參與對老年人隔代照料未具有顯著性關系,即假設5通過驗證。一方面,適當的社區活動參與有利于提升老年人的社區歸屬感和豐富老年生活,可以通過力所能及的活動參與繼續體現自身社會價值,而這些活動無論是在身體還是精神上對老年人健康具有積極作用。不過,如上文分析,健康是老年人進行隔代照料的一個約束條件,但可能不是必要條件。在家庭倫理和子女現實條件下,可能面臨健康風險或者患有慢性病的老年人也經常面臨“難以拒絕”甚至“不得不幫”。另一方面,社區活動參與具有自發和志愿性質,活動本身具有較大彈性,參與者擁有較高的自主性,老年人在參與社區活動的同時,在時間精力分配上會避免與照料孫輩發生沖突,可以將社區活動參與和隔代照料有效地結合起來。

控制變量方面,性別和自評健康狀況對老年人隔代照料無顯著影響。非農戶口與農業戶口的老年人相比,較少地參與隔代照料。受教育程度方面,擁有高中/中專學歷的老年人與不識字的老年人相比,會更多地進行隔代照料,其他受教育程度水平對隔代照料的影響均不顯著。年齡階段對老年人隔代照料具有顯著關系,總體上看,低齡老年人是進行隔代照料的主體,隨著年齡增高,老年人進行隔代照料的比例會隨之降低,尤其是對75歲及以上高齡老年人更為明顯。

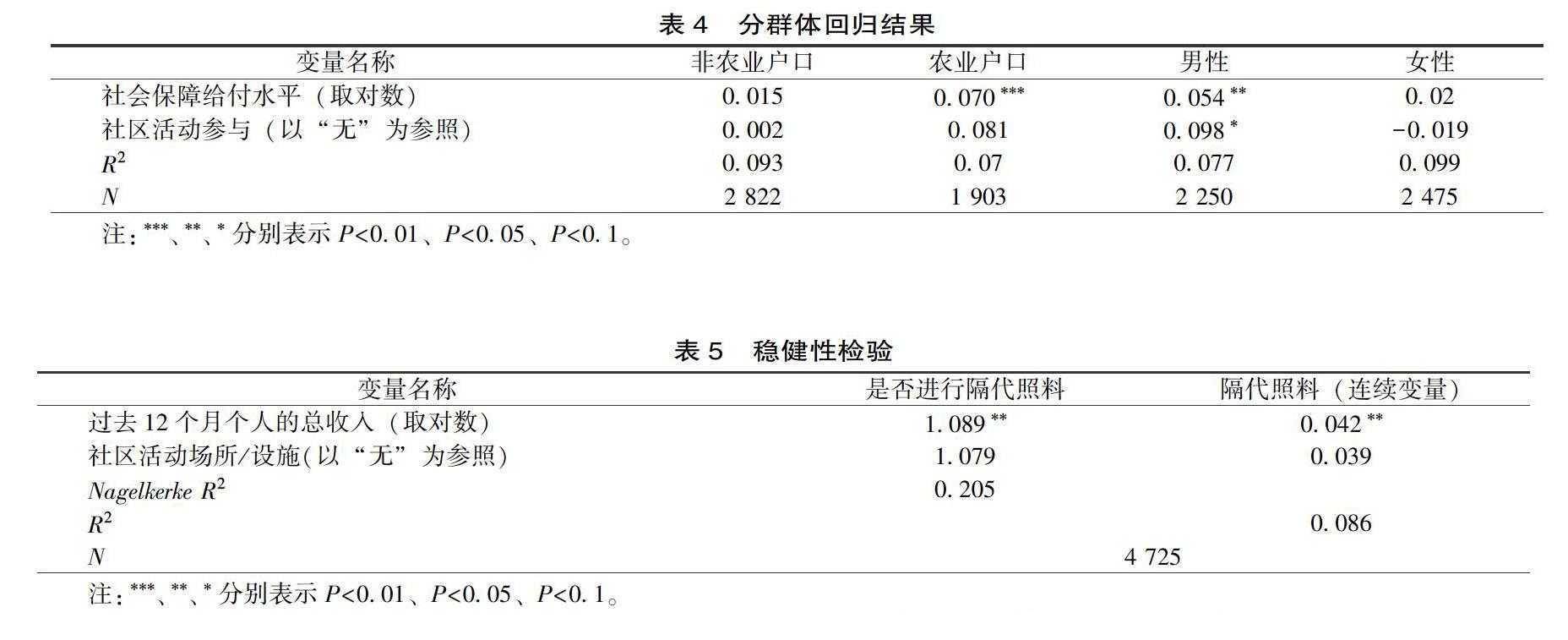

表4報告了老年人隔代照料狀況的分群體回歸結果。結果顯示,社會保障給付水平、社區活動參與對老年人隔代照料的影響存在顯著差異。保障水平與社區活動參與對非農業戶口老年人隔代照料均有顯著影響,而保障水平僅對農業戶口老年人隔代照料存在顯著影響。可能的解釋是,農村老年人由于家庭經濟能力、社會保障給付水平低,在子女外出務工后依然從事農業生產、打零工等經濟活動,對隔代照料等家庭事務形成一定沖擊,提升社會保障水平可以形成收入支持效應,能夠使老年人有更多時間精力參與家庭內部事務。城鎮戶口老年人隔代照料可能更傾向一種因子女工作難以顧及、托育服務嚴重匱乏的“不得不幫”。隔代照料的性別差異也反映出傳統家庭分工觀念和女性性別優勢的深刻影響。保障水平等經濟支持提升可以讓男性有更多可能參與照料事務,通過社區活動參與,有利于促進男性老年人社區融入水平,進而可能影響其家庭分工觀念。

本文的穩健性檢驗主要從兩個方面進行。一是將是否進行隔代照料(二分變量)作為隔代照料狀況的代理變量,以“很少或者沒有”為參照。二是分別使用“社區活動場所/設施”和“過去12個月個人的總收入(取對數)”作為老年人社區活動參與和保障水平的代理變量進行回歸分析(見表5)。從表4可以發現,老年人“過去12個月個人的總收入”對隔代照料行為具有顯著正向關系。在其他條件不變的情況下,個人總收入(取對數)每提高1個單位,進行隔代照料的概率則會提高8.9%。通過代理變量對隔代照料進行OLS回歸時,老年人個人總收入(取對數)每提高1個單位,隔代照料供給則是相應增加0.042個單位。社區活動場所/設施對是否進行隔代照料以及對隔代照料的強度無顯著關系。

五、結論與啟示

在中國老齡化快速發展和公共照料資源匱乏的現實約束下,隔代照料不僅彌補了公共照料資源缺口,而且挖掘了老年人力資源,緩解了成年子女的生活壓力,增進了家庭與老年人的福利。本文從社區活動參與和社會保障水平兩個維度,探討其對隔代照料的關系。通過描述性分析和回

歸分析,可以得出以下幾點結論:

第一,整體上社區活動參與對老年人隔代照料未有顯著影響。諸多研究表明,包括社區活動在內的社會活動參與對老年人健康具有顯著促進作用。不過老年人進行隔代照料更多是以家庭責任倫理驅動,面對子女壓力和經濟狀況負擔較重的一種義務支持,是否選擇照料孫子女更多是考慮子女的現實需求,自評健康狀況對隔代照料沒有顯著關系也從側面驗證這一點。盡管社區活動參與并未對老年人隔代照料產生“擠出效應”,通過適當的社區活動參與反而可以促進老年人健康,客觀上為老年人照料孫子女創造健康身心條件。

第二,社會保障水平可以積極促進老年人隔代照料。老年人社會保障給付水平越高,老年人提供隔代照料的強度也會隨著提高。隔代照料是當前老年人家庭活動參與的主要內容,是基于家庭倫理和子女現實需求的無私付出。與此同時,老年人也面臨養老經濟支持需求,社會保障待遇水平的提高,可以形成對老年人養老的經濟支持,以使他們有更多精力和時間投入到照料孫輩中來。而且,面對成年子女的經濟壓力和社會競爭,擁有穩定經濟保障的老年人通過隔代照料也在一定程度上形成對子女和家庭的支持。隔代照料成為代際交換和家庭凝聚力發展的一個聯結點,成為新時期家庭代際關系的新特征之一。

第三,社區活動參與、保障水平對隔代照料的影響存在性別、城鄉差異。男性老年人社區活動參與與隔代照料具有顯著正向關系,而保障水平、社區活動參與對于女性老年人隔代照料無顯著影響,這可以解釋為通過社區活動參與可以影響男性老年人的家庭分工觀念,對于老年女性來說照料孫子女是更為普遍的家務活動,這源于女性的性別優勢,并內化為一種責任或義務,而且女性照料者在年老時往往在家庭代際關系中處于有利位置,更多地得到子女幫助和支持[39]。從城鄉差異來看,城市老年人的社會保障給付水平對其隔代照料無顯著影響,農村老年人的社會保障給付水平對隔代照料具有顯著影響。這體現城鄉老年人經濟收入和社會保障給付水平的差異,城市老年人養老金等社會保障給付水平也要高于農村老年人,隔代照料并未受到個人養老經濟壓力的約束。農村老年人因社會保障給付水平偏低,其在照料孫輩的同時需要從事生產性活動以彌補收入不足,從而影響隔代照料強度。提高對農村老年人的社會保障轉移支付水平,可以使其更多地參與家庭建設。

在中國傳統家庭倫理和生育政策調整的時代背景下,隨著老年人預期壽命、健康狀況和社會保障待遇水平提升,隔代照料將在家庭嬰幼兒照料中繼續發揮基礎作用。構建隔代照料社會支持體系,對優化家庭生育決策和提升老年人福利具有積極意義。老年人面臨照料孫輩、社區活動參與等多重社會角色,高社會支持水平可以更好抵御角色緊張風險,促進隔代照料和老年人健康[40],社區設施數量、預期社會支持以及養老保險是影響老年人社區參與的重要因素[41]。因此,一方面,加強對社區活動場所/設施建設力度,通過購買服務等途徑支持社區基本公共服務供給,引導更多有條件的老年人參與社區治理共建共享共治,進一步提升老年人社區融入水平,從而促進老年人身心健康。另一方面,從統籌城鄉社會保障體系出發,進一步縮小城鄉社會保障給付水平差距,通過城鄉統籌優化籌資結構和增加基金運營效益,提升農村居民養老金水平,構建全覆蓋、適度普惠的農村老年人社會福利體系,使得家庭責任倫理驅動下的隔代照料可以獲得良好的外部環境和社會支持。

[注 釋][KH*2D]

①[ZK(]數據來源:國家衛生計生委家庭司,中國家庭發展報告2016,北京:中國人口出版社,2016,149頁。[ZK)]

②[ZK(]數據來源:國家衛生計生委家庭司,中國家庭發展報告2016,北京: 中國人口出版社,2016,154—155頁。[ZK)]

[參考文獻]

[1]岳經綸,范昕.中國兒童照顧政策體系:回顧、反思與重構[J].中國社會科學,2018(9):92-111.

[2] 楊菊華,杜聲紅.部分國家生育支持政策及其對中國的啟示[J].探索,2017(2):137-146.

[3]鄭真真.兼顧與分擔:婦女育兒時間及家人影響[J].勞動經濟研究,2017(5):3-17.

[4]馬春華,石金群,李銀河,等.中國城市家庭變遷的趨勢和最新發現[J].社會學研究,2011(2):182-216.

[5]陶濤,劉雯莉,孫銘濤.代際交換、責任內化還是利他主義——隔代照料對老年人養老意愿的影響[J].人口研究,2018(5):56-67.

[6]李芬,風笑天.照料“第二個”孫子女?——城市老人的照顧意愿及其影響因素研究[J]. 人口與發展,2016(4):87-96.

[7]CHEN F,LIU G. The health implications of grandparents caring for grandchildren in China[J]. Journals of gerontology series b:psychological sciences and social sciences,2012,67(1):99-112.

[8]鄒紅,彭爭呈,欒炳江.隔代照料與女性勞動供給——兼析照料視角下全面二孩與延遲退休悖論[J]. 經濟學動態,2018(7):37-52.

[9]GLASER K, DI GESSA G, TINKER A. Grandparenting in Europe: the health and wellbeing of grandparents caring for grandchildren: the role of cumulative advantage/disadvantage[M]. Publisher: Grandparents Plus,2014:2-5.[ZK)]

[10] LAUGHLIN L.Who′s minding the kids? child care arrangements: spring 2011[R]//CENSUS BUREAU. Current Population Reports. Washington DC,2013:70-135.

[11]吳帆,王琳.中國學齡前兒童家庭照料安排與政策需求——基于多源數據的分析[J].人口研究,2017(6):71-83.

[12]程新峰,姜全保.隔代照料與老年人年齡認同: 子女代際支持的中介效應[J].人口學刊,2019(3):63-76.

[13]HAYSLIP B JR,BLUMENTHAL H, GARNER A. Social support and grandparent caregiver health: oneyear longitudinal findings for grandparents raising their grandchildren[J]. Journals of gerontology series b:psychological sciences and social sciences, 2014,70(5): 804-812.

[14]LEDER S, GRINSTEAD L N, TORRES E. Grandparents raising grandchildren:stressors,social support, and health outcomes[J].Journal of family nursing,2007,13(3):333-352.

[15]KAUFMAN G,ELDER G H. Grandparenting and age identity[J]. Journal of aging studies,2003,17(3): 269-282.

[16]靳小怡,劉妍珺.照料孫子女對老年人生活滿意度的影響——基于流動老人和非流動老人的研究[J].東南大學學報(哲學社會科學版),2017(2):119-129.

[17]姜振華.城市老年人社區參與的現狀及原因探析[J].人口學刊,2009(5):38-43.

[18]胡宏偉,李延宇,張楚,等.社會活動參與、健康促進與失能預防——基于積極老齡化框架的實證分析[J].中國人口科學,2017(4):87-96.

[19]張泉.社區社會網絡與老年幸福[D].濟南:山東大學,2016.

[20] BAKER L A,SILVERSTEIN M. Depressive symptoms among grandparents raising grandchildren:the impact of participation in multiple roles[J]. Journal of intergenerational relationships,2008,6(3): 285-304.

[21] 胡安寧.老齡化背景下子女對父母的多樣化支持:觀念與行為[J].中國社會科學,2017(3):77-95.

[22] 費孝通.家庭結構變動中的老年贍養問題——再論中國家庭結構的變動[J].北京大學學報(哲學社會科學版) ,1983(3):7-16.

[23] 張川川,陳斌開. “社會養老”能否替代“家庭養老”?[J].經濟研究,2014(11):102-155.

[24] 汪潤泉. “社會養老”是否淡化了“子女責任”觀念?——來自中國農村居民的經驗證據[J].人口與經濟,2016(5):105-113.

[25]楊菊華,李路路.代際互動與家庭凝聚力——東亞國家和地區比較研究[J]. 社會學研究,2009(3):26-53.

[26]賀丹.家庭優先理念要融入所有經濟社會政策[N]. 中國婦女報, 2017-07-12(B03).

[27]劉汶蓉.當代家庭代際支持觀念與群體差異———兼論反饋模式的文化基礎變遷[J].當代青年研究,2013(3):5-12.

[28]唐曉菁.城市“隔代撫育”:制度安排與新生代父母的角色及情感限制[J].河北學刊,2017(1):160-164.

[29]LEVASSEUR M,DESROSIERS J,NOREAU L.Is social participation associated with quality of life of older adults with physical disabilities?[J]. Disability and rehabilitation, 2004, 26(20):1206-1213.

[30]KANAMORI S,KAI Y,AIDA J,et al.Social participation and the prevention of functional disability in older Japanese: the JAGES cohort study[J]. Plos one,2014,9(6):e99638.

[31] MINAGAWA Y,SAITO Y.Active social participation and mortality risk among older people in Japan:results from a nationally representative sample[J]. Research on aging, 2015, 37(5):481-499.

[32]TOMIOKA K, KURUMATANI N, HOSOI H. Association between social participation and instrumental activities of daily living among communitydwelling older adults[J]. Journal of epidemiology,2016, 26(10): 553-561.

[33]孫鵑娟,張航空.中國老年人照顧孫子女的狀況及影響因素分析[J].人口與經濟,2013(4):70-77.

[34]張新梅.家庭養老研究的理論背景和假設推導[J].人口學刊,1999(1):58-61.

[35]張奇林,周藝夢.中國城鎮低齡退休老年人工作與幸福感的關系[J].心理學報, 2017(4):472-481.

[36]劉紅云,駱方,張玉,等.因變量為等級變量的中介效應分析[J].心理學報, 2013(12):1431-1442.

[37]劉一偉.互補還是替代:“社會養老”與“家庭養老”——基于城鄉差異的分析視角[J].公共管理學報, 2016(4):77-88.

[38]FAN P H, WONG T J, ZHANG T Y. Politically connected CEOs, corporate governance,and postIPO performance of China′s newly partially privatized firms[J].Journal of financial economics,2007,84(2), 330-357.

[39]宋璐,李樹茁,李亮.提供孫子女照料對農村老年人心理健康的影響研究[J]. 人口與發展,2008,14(3):10-18.

[40] CHEN F,MAIR C A,BAO L,et al. Race/ethnic differentials in the health consequences of caring for grandchildren for grandparents[J]. Journals of gerontology series b:psychological sciences and social sciences,2014,70(5):793-803.

[41]林文億.老年人社區參與影響因素研究——基于2011年中國健康與養老追蹤調查(CHARLS)數據的分析[J]. 老齡科學研究,2016(9):16-26.

Community Activity Participation, Social Security Level and Grandchild Care

——An Empirical Study Based on the Dataof the 2014 China Longitudinal Aging Social Survey

Li Peng

(School of Management,Wuhan Institute of Technology,Wuhan 430205,China)

Abstract:?An empirical model was constructed to analyze the impact of community participation and social security level on grandchild care. The results showed that, the level of social security payment has a positive effect on grandchild care. It is found that the participation of community activities and the level of social security of the elderly with different household registrations and genders have different effects on grandchild care. The participation of community activities and the level of social security only have a significant positive impact on the grandchild care of male senior citizens and rural senior citizens, which is mainly caused by traditional concept of family division of labor and the gap between urban and rural social security payment levels. We will strengthen the construction of public facilities for urban and rural communities, organize various forms of public community activities through government purchases, promote the social security system to coordinate urban and rural areas, use policy combinations and governance to continuously improve the public welfare level of rural elderly people, and provide social support for senior citizens to take care of their grandchildren.

Key words: participation in community activities; social security level; the grandchild care; social support