關于語音隱喻的研究

內容摘要:隱喻是語言中很普遍的現象,在認知語言學中上升到概念的層面,也是解釋眾多語言現象的一種很常見的手段。語音隱喻作為隱喻的一種,由國外學者Fónagy于1999年提出,他對這一現象的論述主要限于語音(包括發音方式)和所表意義之間象似關系作出的。目前國內學者也很少有對語音隱喻作過全面和系統的論述,也未有對其本質上的探析。本文將基于前人關于語音隱喻的旁涉研究,運用語音學、音系學及認知語言學相關理論,結合英漢日語中有關語音隱喻的現象,對語音隱喻進行進一步思考和研究,以期彌補這一方面研究上的不足。

關鍵詞:語音隱喻 認知語言學 語音 音系

1.引言

隱喻(metaphor)在語言中是一種很普遍的現象,在修辭學中是一種修辭手段,用一種事物暗喻另一種事物。這里不詳細介紹隱喻作為修辭手段的概念和用法,而是認知語言學中上升到“概念”的(conceptual)更為抽象層面的“隱喻”,它能解釋眾多語言現象。

關于隱喻的研究國內外已做過很多相關研究。Richards于1936年就首先提出了隱喻互動論,將表示兩個不同事體的思想并置,就可以互相作用,產生隱喻義。后來Blac(1962)、Tourangeau & Sternberg(1981,1982)等學者又對其理論作了進一步完善。Lakoff和Johnson是近段時期從認知角度研究隱喻的代表人物,L&J(1980)認為,“隱喻在日常生活中無所不在,不僅在語言中,而且在我們的思維和行動中都是這樣”,“隱喻的本質是通過另一類事體來理解和經歷某一類事體”。從認知的角度來看,隱喻并不僅僅是兩事體基于相似關系進行的比較,而是“人類認識活動的工具和結果”。(王寅,2007)

而關于語音隱喻國內外學者也很少作過全面和系統的論述。Ivan Fónagy(1999:19)在其論文“Why Iconicity”一文中首先提出“語音隱喻”,主要從語音(或發音方式)與其所表達的意義這一角度進行論述。李弘(2005:70)概括了Fónagy在文中總結的三條原則:(1)有意識表達某種情感與特定發音方式對應,如表達“憤怒、藐視、憎恨、厭惡”等否定性情感時,發音器官會較緊張,咽喉肌肉會收縮;表達“攻擊”態度時,會延長輔音如p、t、k等,縮短元音;表示溫柔情感時,咽喉肌肉會放松,聲響程度低,發音器官趨于平滑,過渡趨慢,較為漸進;等等。(2)發音器官的運動與身體姿態會一致,如表示高興和柔和時,舌頭會向前運動,對應于身體或情感上欲接近對方,反映出一種親近和友好的態度;表示對立和悲傷時,舌頭會向后運動,對應于身體或情感的后縮。(3)不同程度的緊張、延時、言語速度反映出不同程度的情感。另外,她將語音隱喻概括為6類:(1)音同義異類隱喻;(2)歇后語和詩文對聯;(3)基于完全音同形同義異的語音雙關;(4)語音仿擬;(5)押韻表達;(6)民俗文化中的語音隱喻。她認為Fónagy所說的“語音隱喻”視為能指與所指之間象似性的問題,而主張按照Lakoff等認知語言學家的定義從語音層面來論述“跨域喻指”的隱喻現象。陳家晃,段成(2010)對語音隱喻作如下理解:語音隱喻就是不同的所指借助其能指的相似或相同的語音成分所進行的相互聯想,它是一種從語音層面進行的概念系統中的跨域映射。他們對其做了語用上的解讀,認為:語音隱喻的使用和理解必須在一定的語境中進行,語音隱喻的使用和理解是一種認知過程,這一過程也是明示—推理過程,它必然受到關聯原則的支配和制約。

另外也有其他學者用語音隱喻對生活中許多其他的語言現象作解釋。例如,周鋒(2008)就探討了詩歌語音隱喻的詩性功能,吳智慧(2010)對網絡用語的語音隱喻現象作了探析,李雅琴(2007)對語音隱喻角度的漢語歇后語進行了探究,陳家晃,段成(2009)對廣告語中的語音隱喻現象作了一些思考。

本文將結合前人的研究和自己的思考,運用認知語言學、語音學及音系學相關理論,結合英漢日語中有關語音隱喻的現象,對語音隱喻進行進一步思考和研究,以期彌補這一方面研究上的不足。

2.語音隱喻概念界定

Fónagy所說的“語音隱喻”指能指與所指之間象似性的問題,陳家晃,段成(2010)認為語音隱喻就是不同的所指借助其能指的相似或相同的語音成分所進行的相互聯想,它是一種從語音層面進行的概念系統中的跨域映射。Langacker(1987:12)批判地接受了索緒爾的符號模型,即符號是音響形象和概念的結合體,認為兩者是不可分離的,因此,認知語法只設三個基本單位:語義單位和音位單位,這兩者構成一個象征單位,Langacker(1987:67-73)用[DOG]/[dg]來表示象征單位“dog”,面在[ ]中用全大寫字母表示語義單位,在“/”之后的[ ]中用音標表示音位單位。

以上觀點實際上都未能從根本上解釋語音隱喻。結合上述各家定義,筆者提出拙見,認為“語音隱喻”是在三個層面(音系層面、語音層面、語義層面)上達成從語音到意義的跨域映射,其中有抽象的概念作為橋梁,實現三個層面的聯結。下文將進一步闡釋說明。

3.語音隱喻產生的原因及功能

要詳細解釋語音隱喻就要知道其產生的原因,而語音隱喻產生的原因又和功能密切相關,這里將二者結合加以簡要敘述。語音隱喻又是隱喻的一種,因此其產生的原因和隱喻密不可分。

3.1隱喻產生的原因及功能

根據王寅(2007)的看法,隱喻的產生主要源于三個方面:語言方面、認知方面、社會文化方面。

3.1.1語言方面

(1)修辭的需要

語言表達上求新獵異的需求成為隱喻廣泛使用的一個重要原因。恰當使用隱喻可大大增強語言的修辭效果,提高表達上的形象性、意象性、趣味性、隱晦性、詩意性,使人耳目一新,從而引起共鳴。其中詩歌是使用隱喻修辭的典范,隱喻既能滿足詩歌的表達需要,詩歌又是實現隱喻的修辭功能。例如:

(1)曹植的《七步詩》:

煮豆持作羹,漉豉以為汁。

萁在釜下燃,豆在釜中泣。

本是同根生,相煎何太急?

詩中以淺顯生動的隱喻婉轉地說明兄弟本為手足,不應互相猜忌與怨恨。這種隱喻在詩中,喻體一般并不出現,總是隱蔽起來,讀者可根據詩人在本體中的描繪, 體味出喻體的具體指向。又如:

(2)莎士比亞在其著名詩行中以一基本隱喻喚起世人對人生的思量:

Alltheworld' sastage,

世界是一個大舞臺,

Andallthemenandwomenmerelyplays.

眾生只是這臺上的演員。

Theyhavetheirexitsandtheirentrances,

有上場就有謝幕,

Andonemaninhistimeplaysmanyparts.

人的一生上演著不同角色。

這首短詩運作的思維機制是常規隱喻“人生是舞臺”。這一基本概念在諸多中外詩歌甚至日常語言中頻繁使用。

(2)經濟性的需要

隱喻可以使舊詞不斷獲得新義。Goatly(1997)分析了整個英語詞匯的隱喻模式,發現整個英語詞匯都是建立在這些模式之上發展起來的。隱喻可使語言表達簡練,達到言簡意賅的目的,同時也使語句委婉高雅,反映出說話人的情操。成語的修辭性和經濟性功能正在于此。例如“聲如洪鐘”,就是形容一個人說話或唱歌的聲音很洪亮;再如,說一個人聽了精辟高明的意見,受到很大的啟發,可以用“醍醐灌頂”概括,僅僅四字就可以基本將所要表達的思想涵蓋。

3.1.2認知方面

當今認知科學界普遍認為:隱喻不只是一種修辭手段,更是人們認識新事體的需要,具有組織人類概念系統和發展人類認知的功能。不直接源自體驗的概念主要是在直接體驗的基礎上哦通過隱喻形成的,隱喻是形成抽象概念并進一步建構概念的必由之路。產生隱喻用法的認知基礎是:人們可通過思考發現各類事體間各種關系的相似之處,或通過想象建立聯系。隱喻就成了人們對范疇進行概念化的工具,它在本質上成了一種認知現象,具有重要的認知功能。

3.1.3社會文化方面

人們為了達到禮貌的目的往往會避免一些令人不愉快的說法,此時就需要借助隱喻性的委婉語。也就是說,隱喻在社會交際和文化交流方面也起到了不可忽視的作用。例如,我們常用“離開了人間”、“逝世”、“翹辮子”、“上西天”等來委婉地表達“死”這個說法。

3.2語音隱喻產生的原因及功能

語音隱喻的產生基于隱喻的基礎之上,因此和隱喻產生的原因有相似之處,但同時語音隱喻又有其自身的特點。

第一,認知方面。Ivan Fónagy所說的“語音隱喻”,實際上是關于語音與其所指對象之間象似性的問題,因為象似性主要討論語言形式在音、形和結構上與其所指(客觀世界、經驗結構、認知方式、概念框架、所表意義)之間存在映照性相似的現象(王寅, 2001:335,2000)。根據Vuletic(2003)的觀點,“語音隱喻是不同的意義(contents)通過各自能指的相似性(similarity)或相近性(closeness)所進行的聯想(association)。”Vuletic文中的能指就是語音(sound),而語音之所以能在不同的意義間進行聯想,是由詞與詞內在的理據性(innermotivation)所創造的,而這些詞必須具有相同(identical)或相似(similar)的語音成分(soundelements)。因此,語音隱喻的產生是源于語音和意義之間的相似關系,從而形成跨域映射。

第二,社會文化方面。語音隱喻的產生往往離不開社會文化方面的原因,一些避諱語就充分體現了這一點。例如,家人在吃梨時,忌分開來吃,以此避諱“分離”;又如,中國人一般不太喜歡“4”這個數字,有些大賓館中,房間號碼、樓層去掉了“4”,因為“4”與“死”諧音。

4.語音隱喻的工作機制

語音隱喻是建立在隱喻的基礎上的,要解釋語音隱喻的工作機制就必須了解隱喻的工作機制。

4.1隱喻的工作機制

關于隱喻工作機制的提出,最著名的是Lakoff和Johnson于1980年提出的概念隱喻理論(Conceptual Metaphor Theory,簡稱GMT),后又吸收了其他學者的理論成果,于1999年提出“基本隱喻綜合理論(The Integrated Theory of Primary Metaphor)”,包含四部分:

(1)Johnson并存理論(Johnsons Theory of Conflation):心智經驗和感覺經驗是共存的。它強調一種無意識的跨域聯結性,實際上就是概念隱喻的映射。

(2)Grady的基本隱喻理論(Gradys Theory of Primary Metaphor):基本隱喻的結構最簡單,所以又叫原子隱喻,它是將日常的感知經驗自然地、自動地、無意識地映射到概念結構之上的結果,“并存”是形成基本隱喻的基礎。

(3)Narayanan的隱喻神經理論(Narayanans Neural Theory of Metaphor):進一步從神經聯接的角度解釋并存現象。

(4)Fauconnier & Turner(1996)的概念融合理論(Fauconnier and Turners Theory of Conceptual Blending)或簡稱為BT(Blending Theory)。

CMT用“跨域映射”來解釋隱喻:使用術語“域(domain)”一詞,強調從始源域(source domain)到目標域(target domain)的單方向的映射。而BT則使用術語“心智空間(mental space)”,強調輸入空間與類屬空間、輸入空間與融合空間之間的多重映射。

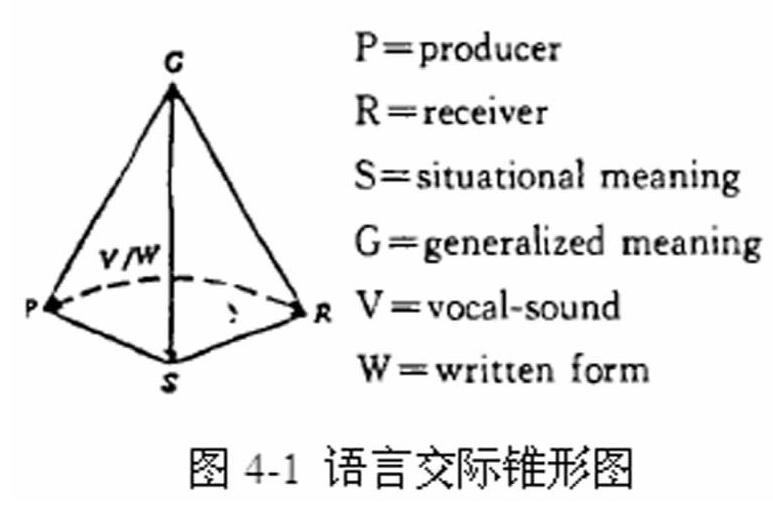

王寅(1995)在“論語言交際模式”一文中提到了語言交際錐形圖:

他將這一圖式引用到論述隱喻工作機制中,認為必須全面考慮隱喻理解過程中所須涉及的5個因素:認知主體、本體、喻體、喻底、語境。他將5種因素結合,采用五位一體的形式來解釋隱喻,可以說是一個很大的創新。但是他在這個圖式中提出的“本體”、“喻體”和“喻底”的說法依舊沿用了修辭學中的術語,容易與認知語言學上的“概念隱喻”相混淆,造成概念上的混亂。

4.2語音隱喻的工作機制

語音隱喻作為隱喻中的一種特殊形式,和隱喻在工作機制上有相似之處,但也有其自身的特點。下面筆者就將結合隱喻的工作機制,對語音隱喻的工作機制提出自己的一點拙見。

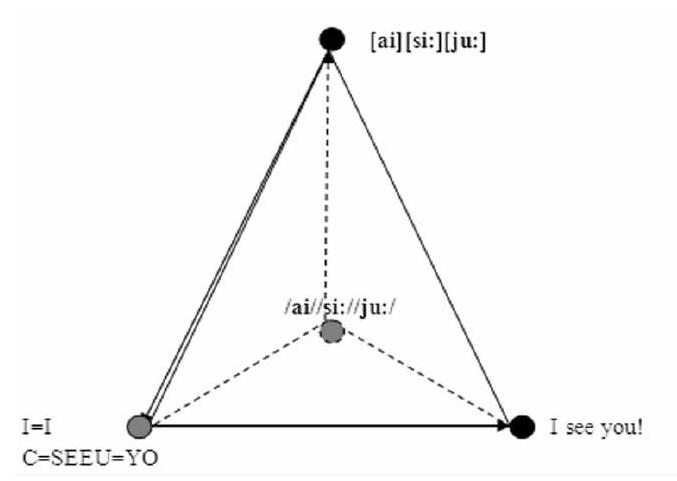

語音隱喻是從語音到意義的跨域映射,那么這一映射過程到底是怎樣實現的呢?筆者認為是在三個層面(音系層面、語音層面、語義層面)上達成從語音到意義的跨域映射,其中有概念作為橋梁,實現三個層面的聯結。將這三個層面視為三個點,由此可以建立一個立體架構,這里暫且稱之為“語音隱喻立體映射架構”。如下圖:

這里需要對此圖做一下解釋。可以看到,這個立體架構呈現一個三角錐形,最上面的一個點為語音,底面的三個點分別為音系、抽象概念和語義。由于在立體幾何中,從某個方向來看某一立體圖形并不是所有的棱都能看到,因此在用平面圖繪制時,看不見的棱都用虛線表示。因為音系是屬于語音中抽象的一部分,無法直接被人所感知,所以在此圖中將其置于隱藏部分(但是是存在的并非沒有),用虛線灰點表示。概念并不是人們所看到的語言的實際形式,因此用黑線灰點表示。箭頭所指的方向即從一點到另一點的運動方向,從音系到語音,再從語音到概念,最后由概念到語義,語義內部又產生相應的映射。整個過程呈現一個立體的架構,從而實現從語音到語義的跨域映射。下面將舉幾個實例來簡單說明這一架構:

(3)英語:I C U!

如圖,例(3)中所舉的英語的“I C U”,表面上看就只是三個簡單的字母,但是人們往往能由此聯想到句子“I see you”,這是因為這三個字母的發音分別與三個單詞相對應,于是從音系層面就開始自主觸發,進而過渡到語音,再由語音觸發概念,使這三個字母與大腦中的三個單詞相聯系(I=I C=SEE U=YOU),最后理解出這句話的完整意義。

(4)漢語:“食”全“食”美(某美食節目)

如圖,例(4)中所舉的漢語的“‘食全‘食美”,是某一美食節目的名稱,由于“食”和“十”讀音相同,因此由音系層面開始觸發到語音,再由概念(“食”=“十”)過渡到表面的語義,既表現了美食的含義,又有完美之意,達到一語雙關的目的。

(5)日語:「朝飯(あさめし)」「淺飯(あさめし)」

如圖,例(5)所舉的日語的「朝飯(あさめし)」和「淺飯(あさめし)」,同樣的有相同的讀音,由音系觸發經由語音表現,再由概念過渡到語義,最后表達出“因沒有時間只吃一點的早飯”的雙重含義。

5.結語

本文基于前人關于語音隱喻的研究,運用語音學、音系學及認知語言學相關理論,結合英漢日語中有關語音隱喻的現象,對語音隱喻進行進一步思考和研究,提出了“語音隱喻立體映射架構”的語音隱喻工作機制,以期彌補這一方面研究上的不足。由于知識、經驗的不足以及時間和篇幅有限,研究仍有很多不足之處,有待繼續研究和改進。

參考文獻

[1]Black,Max.Metaphor [A]. In M.Black(ed.).Models and Metaphors [C].Ithaca,New York:Cornell university press,1962.

[2]Fónagy,Ivan. Why Iconicity[A]. In N?nnyMax & OlgaFischer(eds.). Form Mim ing Meaning—Iconicity inLanguage and Literature [C]. Amsterdam:John Benjamins, 1999.

[3]Goatly,Andrew.The Language of Metaphors[M]. Routledge:London & New York,1997.

[4]Lakoff,G.&M.Johnson.metaphors we live by. Chicago:The University of Chicago Press,1980.

[5]Langacker, R, W. Foundations of Cognitive Gramm ar vol.I: Theoretical Prerequisites[M]. Stanford, California: Stanford University Press, 1987.

[6]Richards,I.A. The Philosophy of Rhetoric [M]. London:Oxford University Press,1936.

[7]Tourangeau,R.& R.J.Sternberg. Aptness in Metaphor [J]. Cognitive Psychology,1981,13:27-55.

[8]Tourangeau,R.& R.J.Sternberg. understanding and appreciating metaphors. Cognition,1982,11:203-244.

[9]Vuletic B.Phoneticmetaphor[J] .RussianLiteratureLIV, 2003:397-414.

[10]陳家晃,段成.廣告語中的語音隱喻初探[J].湖南醫科大學學報:社會科學版,2009,11(2):239-241.

[11]陳家晃,段成.語音隱喻及其語用解讀[J].成都師范學院學報,2010,26(2):63-66.

[12]李弘.語音隱喻初探[J].四川外語學院學報,2005,21(3):70-74 .

[13]李雅琴.語音隱喻角度的漢語歇后語探究[J].內江科技,2007,28(12):25-25.

[14]吳智慧.網絡用語的語音隱喻現象探析[J].河南工程學院學報(社會科學版),2010,25(1):79-81.

[15]王寅.論語言交際模式[J].外語教學,1995(2):38-43.

[16]王寅.象似性:取得文體特征的重要手段[J].四川外語學院學報,2000,(4).

[17]王寅.語義理論與語言教學[M].上海:上海外語教學出版社,2001.

[18]王寅.認知語言學[M].上海:上海外語教育出版社,2007.

[19]周鋒.詩歌語音隱喻的詩性功能[J].求索,2008(4)196-198.

(作者介紹:張晨迪,寧波大學外國語學院碩士研究生)