基于fMRI針刺太白、太沖單穴腦激活區對比研究

李曉陵,關昕,姚家琪,紀亞紅,許宇飛,曹丹娜*,溫穎,曲冰,王豐,徐佐宇

(1.黑龍江中醫藥大學附屬第一醫院,黑龍江 哈爾濱 150040;2.哈爾濱醫科大學附屬第四醫院,黑龍江 哈爾濱 150040)

針刺作為一種有效的臨床治療方法,對血管、內分泌、免疫或神經系統的調節作用正逐漸被國內外研究者證實[1-2]。目前,針刺對腦中樞活動的特異性改變成為熱門的研究方向[3-4]。功能磁共振成像技術(functional magnetic resonance imaging,fMRI)以其可重復性、空間分辨率高、無創性等諸多優點,被用于對針灸神經機制的研究[5]。血氧水平依賴技術(Blood Oxygen Level Dependent,BOLD)可通過腦神經元活動引起的血液動力學改變情況,來反映針刺腧穴在中樞的效應機制。本研究應用功能磁共振血氧水平依賴技術(BOLD-fMRI),采集針刺太白(SP3)、太沖(LR3)單穴腦Bold信號圖像數據,探討針刺下肢不同經絡腧穴所致腦中樞效應的特異性。

1 材料與方法

1.1 被試者選擇

本研究共招募15名健康男性志愿者,年齡(25.36±1.72)歲。所有受試者均為右利手,體型適中,無精神或神經疾患,無MRI禁忌癥和針刺禁忌癥,無頭部受傷史,無酗酒或濫用藥物史。受試者均被告知實驗過程,自愿簽署知情同意書,并經附屬第一醫院醫學倫理委員會批準。

1.2 實驗設計

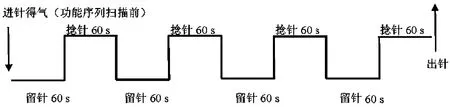

依據《國家標準化腧穴定位標準》,由同一名專業針灸師采用平補平瀉手法,分別對每位受試者右側太白穴(SP3)、右側太沖穴(LR3)進行針刺操作。直刺深度為0.4~0.7寸(13~23 mm),進針得氣后,留針60 s再捻針60 s,捻轉角度為(180±5)°,頻率為(65±10)次/min,以麻脹等適度得氣感為宜。功能序列掃描使用block模塊方式[6],一共4組刺激,每組刺激均由1個持續捻針1 min的激發態和1個留針的基線態組成(圖1)。為保證實驗的準確性,受試者每次針刺操作時間間隔為2周。

圖1 Block模塊刺激示意圖

1.3 圖像采集

應用飛利浦3.0T磁共振掃描儀和8通道鳥籠顱腦線圈。使用T1WI-3D-TFE-ref 序列采集結構圖像:TE為3.4 ms,TR為7.6 ms,matrix為228×227,FOV為240 mm×240 mm,flip angle 為8°,層厚為1 mm,層間隔為0 mm,掃描188層,掃描時間為4 min 52 s。使用EPI序列采集功能圖像:TE 為30 ms,TR 為2 000 ms,FOV為 240 mm×240 mm,flip angle 為90°,Matrix 為64×64,層厚為3 mm,層間隔為1 mm,共240個時間點,掃描時間為8 min 6 s。

1.4 圖像處理

基于MATLAB 2017a平臺的DPARSF、XJVIEW軟件進行數據預處理及結果呈現。數據預處理包括:移除前10個時間點并進行時間校正以穩定初始信號;以任意方位位移大于2 mm或旋轉度大于2°進行頭動校正;以體素3 mm×3 mm×3 mm進行圖像歸一化;去除因機器工作升溫或被試疲勞導致的線性漂移;回歸頭動、腦脊液和腦白質信號等協變量;選取0.01~0.08 Hz帶通濾波以減少生理信號漂移和高頻噪聲影響;采用6 mm×6 mm×6 mm半高斯核對圖像進行空間平滑等。

1.5 統計學分析

使用統計參數圖軟件SPM12先分別對兩穴的數據做單樣本t檢驗,利用XJVIEW軟件獲得針刺太白、太沖兩穴共同激活的腦區。再對受試者兩次針刺數據做配對樣本t檢驗,獲得針刺太白、太沖兩穴的差異腦區。統計值為體素水平P=0.001,簇水平P<0.05(FWEc校正)。

2 結果

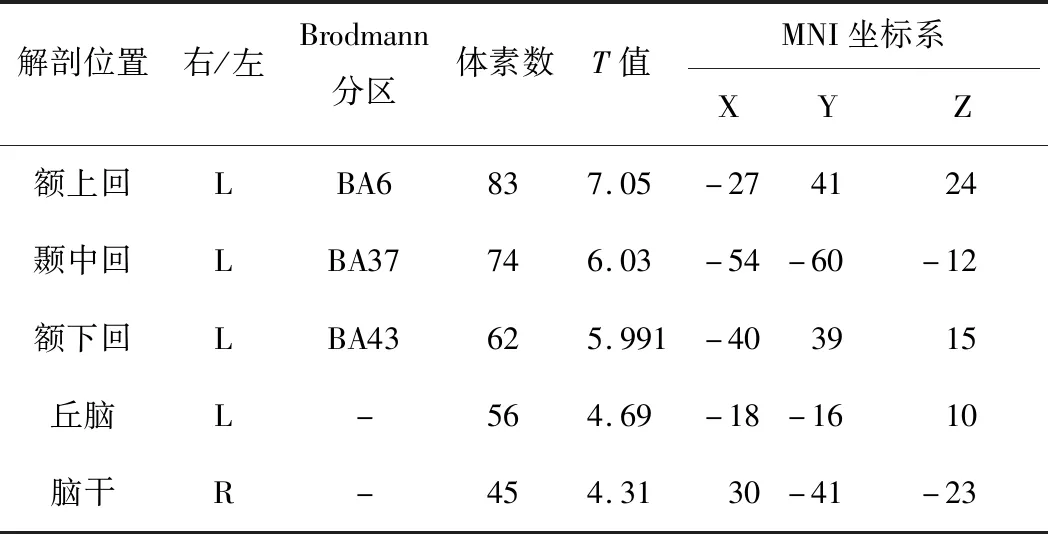

針刺太白、太沖單穴共同正激活腦區為:左側額上回(BA6)、左側額下回(BA46)、左側顳中回(BA37)、左側丘腦、右側腦干。見表1。

表1 針刺太白、太沖單穴Bold信號共同正激活腦區

注:體素水平P=0.001,簇水平P<0.05(FWEc校正)。

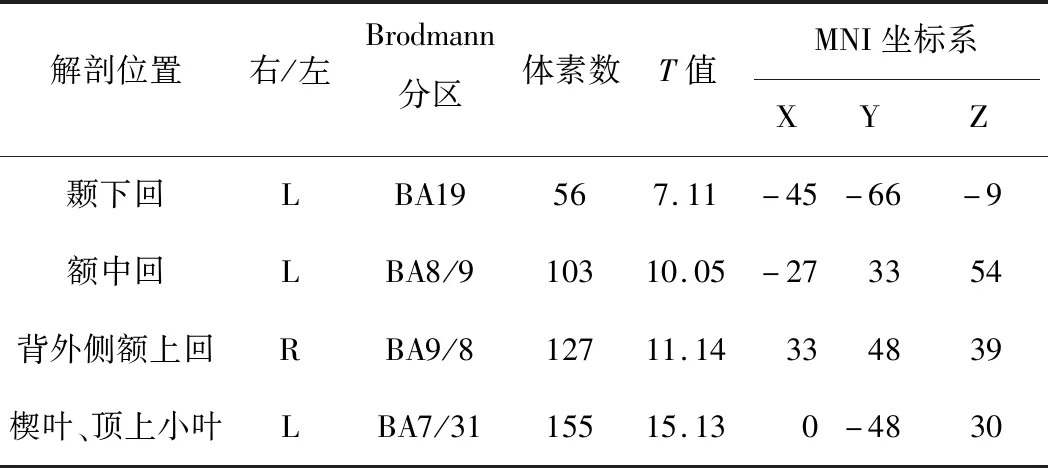

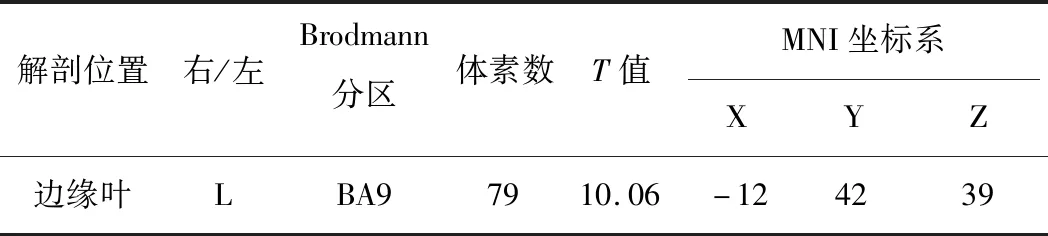

針刺太沖與針刺太白穴相比正激活腦區為:左側顳下回(BA19)、雙側額中回(BA8)、雙側背外側額上回(BA9)、左側楔葉及頂上小葉(BA7/31);負激活腦區為左側島葉(BA13)。見表2、3。

表2 針刺太沖與針刺太白穴相比正激活腦區

注:體素水平P=0.001,簇水平P<0.05(FWEc校正)。

表3 針刺太沖與針刺太白穴相比負激活腦區

注:體素水平P=0.001,簇水平P<0.05(FWEc校正)。

3 討論

血液中的氧合血紅蛋白與脫氧血紅蛋白具有不同的磁敏感性,在MRI圖像上呈現不同的BOLD信號,這種信號的改變被認為與腦功能活動密切相關[7]。針刺腧穴BOLD信號增強(正激活)表明神經元活動的鄰近血管血流量和血流容積增加,使活動區局部氧合血紅蛋白含量隨之增加,并多于神經元代謝所需,局部腦區神經元活動活躍度高。反之,BOLD信號減弱(負激活)表明神經元活動區的順磁性物質-去氧血紅蛋白含量增加,局部腦區的神經元活動因缺氧受到抑制。BOLD-fMRI技術可以提取并顯示這些微弱的信號改變,廣泛應用于任務態腧穴特異性的fMRI研究中[8-9]。

太白穴位于足第一跖趾關節后緣,太沖穴位于足背第一、二跖骨結合前方凹陷處,兩穴均為下肢腧穴,針感的神經傳導通路相同,即針刺信號沿腓神經入脊神經,上行至背側丘腦腹后外側核,經內囊后肢投射到中央后回中上部和中央旁小葉后部[10-11]。本研究中針刺兩個單穴在額下回、顳中回、顳下回、丘腦、腦干等腦區出現相同激活腦區,證明了以上神經傳導通路的存在。

針刺療效遵循經絡的循經感傳[12]。足太陰脾經在內踝上行,沿大腿內側前緣進入腹部,向上穿過膈肌并沿食道兩旁上行,連舌本、散舌下,其分支從胃上行通過膈肌,注入心中。在額葉皮質的命名和語言轉換之間的功能中,額下回被認為是經典語言相關區域,針刺太白穴可見額下回的激活,這與脾經循行的連舌本、散舌下有一定相關性。筆者在本研究中發現,針刺太白穴腦內BOLD信號改變區明顯少于針刺太沖穴的激活腦區,且BOLD信號改變的強度較弱,這間接驗證了脾經經絡的循經感傳理論[13]。足厥陰肝經從大趾背沿足背內側向上,上行小腿內側及上膝腘內側,沿著大腿內側進入陰毛至小腹,向上通過膈肌并分布脅肋部,沿氣管之后上行進入喉頭部,連接目系,上行出于額部,肝經支脈從“目系”下向頰里,環繞唇內。針刺太沖穴可見額葉皮層的廣泛激活,在額中回和顳下回可見BOLD信號增強的改變。額中回是頭眼運動區,和上丘一起調節眼球運動[14];顳下回是視覺聯合皮層,參與視覺形成和分析[15]。這些腦區的信號改變,與肝經連目系,上行出于額部的經絡循行理論相符合。額中回還具有控制非語言特定認知功能,與經典語言相關區域-額下回相互溝通關聯[16]。針刺太沖穴可見兩者的激活,與肝經支脈從目系下向頰里,環繞唇內的循行具有一定關聯。

“五臟有疾也,應出十二原”。臨床研究證實,原穴為脈氣所注,針刺原穴能通達三焦原氣,治療經脈循行所過臟腑、組織疾病[17]。研究認為,針刺穴位具有雙向調節中樞效應機制,即針刺可使組織或靶器官由異常興奮或抑制狀態,趨向該區域正常時的表現,最終使機體由病理狀態恢復到生理狀態[18]。邊緣葉是調節內臟活動的重要中樞,針刺太白穴通過雙向調節效應,改變局部腦區血氧代謝濃度,降低邊緣葉神經元的活躍度,影響腸道中α-突觸核蛋白的數量,進而調節胃腸活動[19]。太沖穴為肝經原穴,針刺太沖穴在背外側額上回、楔葉及頂上小葉等腦區可見特異性激活區。額上回在人類高級認知活動中,被認為主要在抑制性控制及情緒調節中發揮作用。頂上小葉可通過短聯合纖維連接其他腦回,在認知控制中負責信息的傳遞。這些腦區參與前額葉皮質整合功能,與思維、認知等高級活動有關[20],與太沖穴主治頭痛,郁證等疾患的臨床功效相符。

綜上所述,針刺腧穴的中樞效應符合經絡循經感傳理論,針刺太白、太沖穴激活腦區的差異性與腧穴臨床功效有一定關聯。這種關聯是否與同經腧穴具有正相關性,在病理狀態下針刺的效應是否存在一致性,我們期待進一步的臨床實驗予以證實。