“一閉眼(目)”的歷時演變及詞匯化

蔣玲

摘? 要:對“一閉眼(目)”的歷時演變及詞匯化過程進行分析,論述了“一閉眼(目)”與具體虛景組合對“閉眼(目)”與非具體虛景組合的歷時替代、“一閉眼(目)”在此之后形成快速義的過程,并對其形成機制進行了探究。“一閉眼(目)”與具體虛景的組合,在整個話語中起到語境提示的作用,提示整個話語語境為非現實語境。快速義產生的實質是“閉眼”“睜眼”兩個動作的壓縮、折疊。隨著語義的弱化,“一閉眼(目)”所包含的動作義逐漸消失,時量意義凸顯,最終虛化出快速義。這種快速義的產生則與認知隱喻和主觀化有關。

關鍵詞:“一閉眼”;詞匯化;展開;快速義

在歷時層面,“一閉眼(目)”先后經歷了后接成分展開與快速義產生兩次變化。其中,后接成分展開指的是“一閉眼(目)”可以后接具體虛景;而快速義的產生則是指“一閉眼(目)”發生的詞匯化。至宋代,“一閉眼(目)”開始與虛景(精神活動)組合,構成“一閉眼(目)+虛景(精神活動)”形式。在宋代以后,“一閉眼(目)”才開始與具體虛景(精神活動)組合,整體展現的是具體生動的場景,從而實現了對宋代之前及宋代“閉眼(目)”與非具體、非場景性虛景組合的歷時替代,完成了“后接成分展開”的第一次轉變。到了清代,“一閉眼(目)”開始產生出快速義,之后,最終呈現出眼前的實景。通過[閉眼][睜眼]兩個動作的折疊來實現它的快速義,這也就完成了“快速義產生”的第二次轉變。本文主要就“一閉眼(目)”這兩次轉變進行歷時闡釋,并揭示出“一閉眼(目)”后接具體虛景與快速義的產生機制。

一、“閉眼(目)”的產生與發展

“閉”“目”這兩個字產生的時間都在上古漢語時期。“目”最早見于商代甲骨文,古文字字形像人的眼睛,后引申為動詞,表示“看”義。“閉”最早見于金文,從門,中間是門閂一類的東西,合起來表示插上門閂,有關門之意。之后,“閉”字的適用對象范圍逐漸擴大,不再局限于“門”這一特定的對象,開始泛指“閉合、合攏”,這也就為“閉”與“目”的結合提供了可能。

“閉目”連用最早是在漢代,出自《雜事密辛》:“瑩泣數行下,閉目轉面內向。”這里“閉目”的意思是“閉上眼睛”。之后,“閉眼(目)”的用法逐漸擴大,它的后面開始接虛景。目前見到的最早用例出于東晉葛洪的道教典籍《抱樸子內篇·對俗》:“或曰:得道之士,呼吸之術既備,服食之要又該,掩耳而聞千里,閉目而見將來。”

“閉眼(目)”后接的虛景內容基本為非具體性的精神活動,缺乏細致生動的場景展現,因此,場景性大都表現不足。例如:

(1)舉頭未能對,閉眼聊自思。(唐代韓愈《將歸贈孟東野房蜀客》)

(2)閉眼思己身在絳云之內,乘天綱飛空上升九天之門,隨綱轉輪九過。(北宋張君房《云笈七簽》卷二十)

(3)凡存思之時,皆閉目內視,人體多神,必以五臟為主。(北宋張君房《云笈七簽》卷四十三)

(4)閉目內觀,妙見自如。(北宋蘇轍《種藥苗二首·種決明》)

例(1)~例(4)中的“聊自思”“思己身”“內視”“內觀”,都是一種自主性的思維活動,沒有體現出明顯的場景性特征。這是宋代以前及宋代“閉眼(目)”后接“虛景”的顯著特點。

二、“一閉眼(目)”后接成分的展開

在北宋時期,“一”開始與“閉眼(目)”組合,構成“一閉眼(目)”格式。值得注意的是,這里的“一”并不是數詞,而是副詞,用來修飾動詞“閉眼(目)”,表示閉眼這一動作發生的時間狀態。這與“一下子”詞匯化過程中,“一”由數詞虛化而來的路徑不同。北宋陳樸的《陳先生內丹訣》中出現了如下用例:“卻開眼良久,再一閉目存神,依前卷舌,候氣至泥丸宮,即止。”不過,這里的“一閉目”后并未接虛景。“一閉眼(目)”真正開始后接虛景的最早用例是南宋時期道人白玉蟾所作的《贈方壺高士》:“一閉目頃游六合,坐里汗漫詣渾淪。”需要指出的是,這里的“一閉眼(目)”雖然開始與虛景組合,但此時的虛景仍是非具體的。它與“閉眼(目)”后接虛景一樣,同樣不具有場景性。

“一閉眼(目)”后接場景性的虛景的用法出現較晚,這類虛景往往表現出具體生動的特點,多為具體場景的展現。例如:

(5)到了家中,茶思飯想,躺在炕上茶飯懶用,一閉眼就見章氏香娘在眼前,自己得了單思病。(清代郭小亭《濟公全傳》第一百四十五回)

(6)入蒼崖戌,病已甚篤,夜不安寐,偶一閉目,便見無數冤鬼,前來索命。(民國蔡東藩《明史演義》第三十回)

(7)他睜著眼看不到東西,一閉眼就感到那美貌女郎站在自己身邊,口吐香麝、眉目傳情,他高叫著:好姐姐,想死我了!運動身體撲上去,睜眼卻是虛空。(莫言《酒神》)

(8)孩子們看上癮以后,一種是變得膽怯恐懼,精神萎靡,晚上一閉眼就出現那種血淋淋的恐怖場面,十一二歲還不敢單獨睡覺。(《人民日報》,1994-03-19)

例(5)~例(8)中的“一閉眼(目)”后所接的具體虛景,實質上就是一種具體的精神活動。

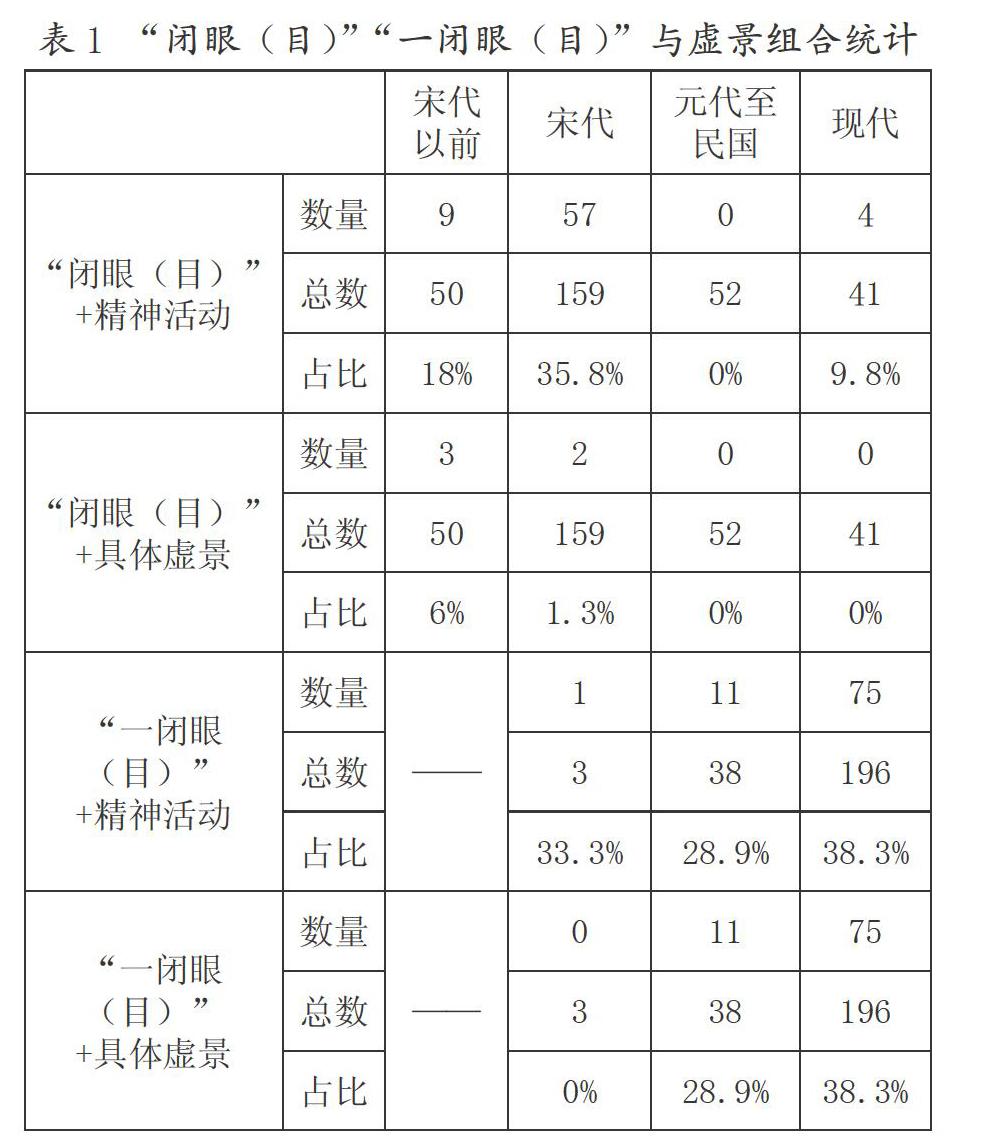

為了進一步揭示“閉眼(目)”與“一閉眼(目)”后接虛景(精神活動)的關系,我們對國家語委語料庫、BCC語料庫中的相關語料進行了統計,具體如表1所示:

由表1可知,在宋代以前,“閉眼(目)”承擔了后接虛景的功能,同時也存在少量后接具體虛景的用例。到了宋代,“一閉眼(目)”開始出現,后面可接虛景,而其后接具體虛景的數量為空缺。到了宋代以后,“閉眼(目)”后接具體虛景的功能則基本轉移到了“一閉眼(目)”的身上,“閉眼(目)”后接具體虛景的數量為空缺。因此,可以說,宋代以后,“一閉眼(目)”后加具體虛景(具體精神活動)的功能取代了“閉眼(目)”的這一功能,從而對實現了對“閉眼(目)”的歷時替代。

“一閉眼(目)”在完成了對“閉眼(目)”后加具體虛景(具體精神活動)的歷時替代后,它與虛景(精神活動)的位置關系也表現出一定的靈活性。除了可以出現在所展開的具體精神活動的前面,“一閉眼(目)”也可以處于具體精神活動的后面。例如:

(9)【他們的院里滿是花木,高而濃綠的梧桐,與紅白相間的木槿花】,首先在大家歡笑中被我看到,至今還一閉目就在我眼前。(老舍《向王禮錫先生遺像致敬》)

(10)我會畫出【他的笑容】,因為我還記得,一閉眼就能看見。(老舍《來來往往》)

(11)我一想起她,總還像是眼前的事情,【她倒斃在華三的煙榻上,嘴巴糊滿了鴉片膏子,眼睛瞪得老大,那副凄厲的樣子】,我一閉眼便看見了。(白先勇《孤戀花》)

(12)忘是忘不了的……【那么多人的血散在面前】,一閉眼就能看見啊。(滄月《鏡·雙城》)

總的來說,這些例句中“一閉眼(目)”與具體虛景(具體精神活動)的組合,實質上就是“一閉眼(目)”后接成分的展開。這也就完成了“一閉眼(目)”的第一次轉變。

三、“一閉眼(目)”快速義的歷時演變

“閉眼”既可以表示“閉眼后的一種持續性的狀態”,也可以表示“一種瞬時性的動作”。與之相應,“一閉眼(目)”也具有“持續性”和“瞬時性”這兩種特征。當“一閉眼(目)”表示“持續性”特征時,它往往與虛景組合,表示語義的展開。當它表示“瞬時性”特征時,“一閉眼(目)”就產生了“快速義”,其實質是將“閉眼”“睜眼”這兩個動作進行壓縮、折疊,最終呈現的是一種實景。

為了進一步探究“一閉眼(目)”快速義產生的源頭,我們對相關語料庫進行了檢索。可以發現,在南宋時期,“一閉眼(目)”已與“間”組合,表達快速義。例如:

(13)以大神通,啟其真性。一彈指頃,盡出苦輪。一閉目間,各識宿命。眾生未度,悲愿長存。盡諸未來。(南宋呂太古《道門通教必用集》卷六)

例(13)中的“一閉目間”與前面的“一彈指頃”形成對照呼應,表示的都是時間迅速。這就是“一閉眼(目)”表示快速義的最初源頭。可以看出,在起始階段,“一閉目”與“間”通過組合的方式,共同表達快速義。在之后的發展過程中,“間”字發生脫落,開始由“一閉目”獨立表達快速義。“一閉眼(目)”快速義得到普遍運用,大致是在清代。例如:

(14)說罷,叫大眾把眼閉上。大眾依言,不料才一閉眼,濟公已說道:“到了,到了。”(清代坑余生《續濟公傳》第七十二回)

(15)說罷,舉刀就剁。大人一閉眼,只聽“撲咚”一響,賊人栽倒就地。大人一瞧,從桌底下鉆出一人,將賊人捆上。(清代貪夢道人《康熙俠義傳》第五十二回 )

例(14)、例(15)中的“一閉眼”并不是真的完全閉上雙眼,它實際包含了“閉眼”“睜眼”兩個動作,是“閉眼”和“睜眼”這兩個動作的壓縮、折疊,后面連接的是真實看到的景象,而不再是虛景。

如例(14)、例(15)所示,早期表示快速義的“一閉眼(目)”,仍然保留了“閉眼”這一具體動作。而到了“一閉眼(目)”快速義發展的后期,閉眼的動作則開始消失,語義更加虛化。例如:

(16)剛上火車,我的心就激動起來,恨不能一閉眼就到家。(《人民日報》,1989-11-16)

(17)我始終認為時間對于我來說過得實在是太快了,昨天我還是個十七八歲的青春少女,一閉眼的工夫,我居然已經二十二了,我知道再一閉眼,我的年紀就要飛起來了。(周潔茹《飛》)

此后,“一閉眼(目)”又在快速義的基礎上,逐漸產生了附加義,即由“一閉眼(目)”的短時義引申出狠心義。例如:

(18)事在人為,我一閉眼,說:“這店我接了!”我先取出家里僅有的1000元積蓄,然后去向朋友們借錢。(《人民日報》,1997-11-11)

(19)為了買這頭駱駝,義父“耳朵火”挖了三年煤,扛了兩年石頭,最后一閉眼賣掉了老婆。(于良志、宋瑞斌《漁家女》)

(20)他低低地道:“錦顏,我想我是老了,我從不知道我可以這樣清靜地愛一個人,只是愛,沒有欲望。錦顏,忘憂草的事……”我一閉眼:“我答應。”(葉傾城《不是每一場舞都會心碎》)

(21)她望著窗外萬家燈火,真恨不得一閉眼從窗口跳下去算了。可她是個堅強而又現實的女人,絕不會放棄一線生的希望。(文夕《海棠花》)

在例(18)~例(21)中,“一閉眼”后接的內容往往是負面的,是當事人所不相信的、不愿接受的或者是對其相對不利的事情。

需要指出的是,“閉眼(目)”還可以表示“死亡”義。例如:

(22)自少至老,自生至死,積累既多,纏綿堅固,無由解脫,閉眼之后,不免隨業緣去,杳杳冥冥,不知在何處。(南宋王日休《龍舒增廣凈土文》卷三)

(23)非為惡業所障疾病所昏,已不能回心念善,閉眼之后,將奈之何?故修此者,宜急早回首也。(南宋王日休《龍舒增廣凈土文》卷三)

與之相應,“一閉眼(目)”也可以表示“死亡”義。這里的“一”是副詞,表示動作發生的時間狀態。在現代漢語中,它往往與“就”連用,凸顯死亡的即刻性或是后續事情發生的緊接性。例如:

(24)我有個想法,已經好幾年了,也不知道將來能不能實現。人一閉眼就作廢了,我這身上能用的東西可以捐獻,我是O型血,還有些有用的器官,希望能造福別人。(《人民日報》,2013-05-29)

(25)沒想到,老人一閉眼,朱彥夫就讓老大隊長張茂興去辦火化手續。(《人民日報》,2014-04-02)

綜上所述,“一閉眼(目)”大致于清代完成“閉眼”“睜眼”的折疊后而形成了快速義。到了20世紀中后葉,“一閉眼(目)”中閉眼的動作開始消失,語義更加虛化,獨立表達快速義,并在此基礎上逐漸引申出附加義,表示狠心做某事。此外,“一閉眼(目)”還具有“死亡”義。

四、“一閉眼(目)”的形成機制

(一)后接具體虛景的機制分析

如前所述,“一閉眼(目)”后接“虛景”是受到了“閉眼(目)”后接“虛景”的影響。由表1可知,在宋代以前,“閉眼(目)”后接虛景的數量一共只有9例;到了宋代,“閉眼(目)”后接虛景的數量增至57例;宋代以后,“閉眼(目)”后接虛景的數量為0;在現代漢語中,“閉眼(目)”后接虛景的數量僅有4例。可見,“閉眼(目)”后接“虛景”的功能逐漸被“一閉眼(目)”所替代。

上文提及,“閉眼(目)”后接虛景的用法開始于東晉的道教典籍《抱樸子》。在宋代,這一用法得到廣泛發展。因此,對宋代“閉眼(目)”后接虛景的情況進行細化統計,能有助于我們去了解“閉眼(目)”“一閉眼(目)”后接虛景的具體狀況。為此,我們使用國家語委語料庫,對宋代蘇軾的《東坡文集》、蘇轍的《欒城集》、張君房的《云笈七簽》三部著作中“閉眼(目)”后接虛景的用法進行了窮盡性統計,具體結果如表2所示:

從表2可以看出,在這三部著作中,除去重復的,“閉眼(目)”的語料共計159條,其中,后接虛景的語料數量有57條,占總語料數的35.8%。值得注意的是,在這57條語料中,有47條都來自于張君房的《云笈七簽》。而《云笈七簽》與《抱樸子》一樣,都是道教典籍。由此我們推測,“閉眼(目)”后面可接具體虛景可能與道教有關。

在道教發展過程中,魏晉南北朝和宋朝是兩個重要階段。道教最初形成于東漢,此時的理論較為簡略、粗陋。到了魏晉時期,道教理論逐漸系統化,并為士族地主階層廣泛接受。其中,葛洪在推動道教從形式到內容的全面變革中作出了重要貢獻,使道教在這一時期得到迅速發展。在魏晉南北朝時期,道教進入了一個新的發展階段——神仙道教。相較于之前的原始道教來說,一個最重要的變化就是:“把求仙和成仙的著眼點,從遙遠和飄渺的上天和海外神仙,轉入到自己生存的環境周圍,轉入到自己個體的精神和肉體的建設上來。”[1](P26)他們更多的關注自己內在精神世界的建構,以追求人、道的一體化,從而達到天人合一的境界。

葛洪作為神仙道教的重要奠基人,特別強調個人后天的主觀努力對于修道的重要作用:“夫求長生,修至道,訣在于志”(《抱樸子內篇·論仙》)[2](P46)。同時,他也注重修道時的形神統一,重視從心性層面追求超越。葛洪在《抱樸子內篇·道意篇》中說:“人能淡默恬愉,不染不移,養其心以無欲,頤其神以粹素。”[2](P288)由此,便不難理解“閉目”后接虛景為什么會最早出現在葛洪的《抱樸子》之中。正是由于這一時期的道教開始由追求外在的修道成仙而轉向自身內在精神世界的修煉,才為“閉目”一詞后接虛景這一用法的產生提供了必要條件。

宋代是道教發展的又一個高峰期,也是整個道教發展的隆盛時期。從宋太祖到宋徽宗等數代帝王都推行崇道政策,在真宗和徽宗時期更是出現了兩次崇道高潮,并推行了一系列的崇道措施:大量興建宮觀;編撰各類道教書籍,如《云笈七簽》《政和萬壽道藏》等;重視道經學習,建立道學制度,設置道官道職;迷戀神仙方藥、養生之術等。在這一時期,“閉眼(目)”后接虛景的數量與道教發展的態勢相一致,呈現出大幅度的增長。

總的來看,“閉眼(目)”后接虛景的產生和數量的大幅增加,與魏晉時期道教的興起、宋代道教的隆盛是同步進行的。在一定意義上說,道教對內在精神的追求使得“閉眼(目)”與精神活動的結合有了可能。就此而言,“閉眼(目)”后接虛景的產生、發展跟道教的發展可能存在一定的內在關聯。

“一閉眼(目)”后接虛景則是沿著“閉眼(目)”后接虛景的軌跡繼續發展而來,并在宋代之后完成了對“閉眼(目)”后接虛景的歷時替代。同時,其后接虛景不再是非具體、非場景性的虛景,而是完整的、生動的具體性場景。當“一閉眼(目)”后接具體生動的虛景時,它在整個話語中實際上起到了一種語境提示(context clues)的作用。所謂“語境提示”,是指在語篇理解中,鄰近的上下文語境所提供的信息、語篇的某一語項、有助于理解某一語境意義的任何信息”[3](P116)。可以說,此時的“一閉眼(目)”就具備了這樣的功能。

(二)快速義產生的機制分析

1.認知隱喻(動作域—時間域)

Lakoff & Johnson首先提出認知隱喻這一概念,它是認知語言學的重要內容。汪少華指出,“隱喻是從一個比較熟悉、易于理解的源域映射到一個不太熟悉、較難理解的目標域。其心理基礎是抽象的意象圖式”[4](P14)。簡單來說,隱喻就是由一個認知域投射到另外一個認知域、由一個具體概念理解一個抽象概念的過程。它不僅是一種修辭手段,也是為人們所普遍使用的認知和思維方式。

在所有的認知隱喻中,人們最為常見的就是由空間域向時間域投射而產生的隱喻。“一閉眼(目)”快速義的產生就是通過這種認知隱喻來實現的。“閉眼(目)”表示的是閉眼這一動作,它屬于動作域。而任何動作只要存在于空間當中,也都會處在一定的時間進程之中,進而就會在人腦中形成“完成這一具體動作需要花費時間”這樣的意象圖式。這一意象圖式是“一閉眼(目)”產生快速義的關鍵。可以說,正是由于它的存在,才使得“閉眼(目)”的語義特征開始由[+計事]轉變為[+計時],從而具有了[+時量]特征。“一閉眼(目)”也由此形成了語義模糊現象,由“動作域”轉向“時間域”,最終虛化出短時意義,表達一種快速義。

2.主觀化(主觀短時意味)

沈家煊指出:“‘主觀性(subjectivity)是指語言的這樣一種特性,即在話語中多多少少總是含有說話人‘自我的表現成分。也就是說,說話人在說出一段話的同時表明自己對這段話的立場、態度和感情,從而在話語中留下自我的印記。”而“‘主觀化(subjectivisation)則是指語言為表現這種主觀性而采用相應的結構形式或經歷相應的演變過程。”[5](P268)

可以說,“一閉眼(目)”由最初表示閉眼的動作義,到后來產生表示快速的時間義,經歷的就是一個主觀化過程。當“一閉眼(目)”僅表示具體的閉眼動作時,體現的是對客觀事實的表述;而當“一閉眼(目)”開始具有時間意義時,它在表示時間長短的同時也就具有了一定的主觀性。例如:

(26)時崔呈秀在蘇州,一閉目即見受刑諸臣,忽報會勘,知不免。(清代計六奇《明季北略》卷三)

(27)呂祿說:“他茶飯懶用,一閉眼就看見那美女在旁邊一站……”(清代佚名《大八義》第二十二回)

(28)李才說:“情實沒有,我剛一瞇胡。”包興說:“燈花那么長,你還一瞇胡呢!”李才說:“覺著剛一閉眼。”(清代佚名《續小五義》第八回)

(29)高密縣五區西莊鄉,每次統計都是由文書估計填寫的。該鄉干部夸獎這個文書說:“俺鄉有個好文書,一閉眼,就出來數字了。”(《人民日報》,1953-02-27)

例(26)、例(27)中的“一閉目”“一閉眼”,表達的都是閉上眼睛這一客觀事實;例(28)中的“一閉眼”既保留了閉眼的動作,又凸顯了時量意義,開始帶有主觀短時意味,是“一閉眼(目)”產生快速義的早期階段;例(29)中的“一閉眼”意義開始弱化,動作意義下降,時量意義進一步凸顯,帶有主觀快速的意味,是“一閉眼(目)”進入表示快速義的后期階段。

可以看出,“一閉眼(目)”這種時間意義從無到有的產生與說話者的主觀意識密切相關。當說話者在話語中使用“一閉眼(目)”時,它的視角在于說話者本人,表示說話者主觀上認為是如此,并且這種主觀是基于客觀現實之上的,因為閉眼本身就是一個速度極短的動作。同時,“一閉眼(目)”包含有說話者對所要表達事件結果的主觀評價,是個人主觀上的快速。就此來說,“一閉眼(目)”產生快速義的過程,是由客觀記述到心理感受凸顯的過程。在這一過程中,“一閉眼(目)”的概念意義逐漸下降,主觀意義逐漸上升,一閉眼(目)也就具有了主觀短時意味。

綜上所述,本文主要闡述了“一閉眼(目)”與具體虛景組合對“閉眼(目)”與非具體虛景組合的歷時替代、“一閉眼(目)”在此之后形成快速義的過程,并對其形成機制進行了探究。“一閉眼(目)”與具體虛景的組合,在整個話語中起到語境提示的作用,提示整個話語語境為非現實語境。而“一閉眼(目)”最終呈現的是實景,快速義產生的實質是“閉眼”“睜眼”兩個動作的壓縮、折疊。隨著語義的弱化,“一閉眼(目)”所包含的動作義逐漸消失,時量意義凸顯,最終虛化出快速義。這種快速義的產生則與認知隱喻和主觀化有關。需要指出的是,“一閉眼(目)”經過兩次轉變后,在用法上是并行不悖的。它們可以共處在一個語言環境中,表示快速義的后起用法并未由此而取代“一閉眼(目)”后接成分展開的用法,兩者地位對等,共同存在于我們的話語活動當中。

參考文獻:

[1]王靜.魏晉玄學與神仙道教[D].濟南:山東師范大學碩士學位論文,2007.

[2]葛洪.抱樸子[M].北京:中華書局,2014.

[3]Richards,J.C. & Schmidt,R.Longman Dictionary of Language Teaching & Applied Linguistics[M].Beijing:Foreign Language Teaching and Research Press,2003.

[4]汪少華.隱喻推理機制的認知性透視[J].外語與外語教學,2000,(10).

[5]沈家煊.語言的“主觀性”和“主觀化”[J].外語教學與研究,2001,(4).

On the Usage Development and Lexicalization of “Yibiyan(一閉眼)”

Jiang Ling

(School of Chinese Language and Literature, Soochow University, Suzhou 215123, China)

Abstract:This paper analyzes the diachronic evolution and lexicalization process of“yibiyan(一閉眼)”, discusses the diachronic substitution of “yibiyan(一閉眼)” and specific virtual scene combination for “biyan(閉眼)” and non-specific virtual scene combination. In addition, the paper also discusses the process of forming quick meaning of “yibiyan(一閉眼)” after this, and probes into its formation mechanism. The combination of “yibiyan(一閉眼)” and specific virtual scene plays the role of contextual cue in the whole discourse, indicating that the whole discourse context is non-realistic context. The essence of the rapid meaning generation is the compression and folding of the two movements of [closing eyes] and [opening eyes]. With the weakening of the semantics, the action meaning contained in “yibiyan(一閉眼)” gradually disappeared, the temporal and quantitative meaning became prominent, and finally the fast meaning was blurred out. This kind of rapid meaning is related to cognitive metaphor and subjectivism.

Key words:“yibiyan(一閉眼)”;lexicalization;unfold;the meaning of quick