供給側改革視角下的江西省生態農產品供需路徑研究

孟召博 張延飛

摘要 加強優質生態農產品的供給,是深入踐行“兩山”理論,助力鄉村振興戰略的關鍵之舉。當前市場上流動的農產品普遍存在面源污染嚴重、產品供給同質化、產品質量較低;而遵循生態系統系統規律,生產的高質量農產品,卻面臨這缺少品牌認證、供給成本較高、消費者購買意愿不足等問題,導致“劣幣驅逐良幣”的現象。基于供給側改革的視角,闡述生態農產品的生產路徑,剖析其生態“有價”的合理性,探索更有利于其有效供給的路徑。

關鍵詞 供給側改革;生態農產品;供給路徑

中圖分類號 S-9 ?文獻標識碼 A ?文章編號 0517-6611(2020)10-0244-02

doi:10.3969/j.issn.0517-6611.2020.10.065

Abstract Strengthening the supply of highquality ecoagricultural products is the key to the implementation of the “Two Mountains” theory and the strategy of rural revitalization. At present, there are serious nonpoint source pollution, homogeneous supply of products and low quality of products in the market. However, following the law of ecosystem system, highquality agricultural products are faced with such problems as lack of brand certification, high supply cost and insufficient willingness of consumers to buy, which lead to “bad currency expels good currency” phenomenon.Bbased on the perspective of supplyside reform, this paper expounds the production path of ecoagricultural products, analyses the rationality of its ecological “valuable” and explores the path more conducive to its effective supply.

Key words Supplyside reform;Ecoagricultural products;Supply path

習總書記指出,“良好的生態環境是最公平的公共產品,是最普惠的民生福祉”。生態農產品的生產與供給應該遵循自然生態系統規劃,有利于生態環境的修復和維護。黨的十九大以來,我國社會主要矛盾已經轉化為人民日益增長的美好生活需要和不平衡不充分的發展之間的矛盾,人們對消費品的需求正逐漸從“求溫飽”轉變為“求環保”,由“求生存”轉變為“求生態”。可現實中優質生態農產品的供給與公眾需求差距明顯,高質量生態農產品供給明顯不足,而低質量產品供給過剩,這種產品供給的結構性偏差逐漸成為現代化經濟體系的“短板”。江西省作為全國生態產品價值實現機制試點省份,需要緊緊圍繞建設“富裕美麗幸福現代化江西”的目標,努力提供更多的地域性生態農產品,探索生態“有價”的供給路徑,著力促進生態農產品價值的合理實現。

1 文獻綜述

廖福霖[1]介紹了生態產品的概念,從政府購買、轉移支付、市場交易體系構建、產業化經營4個方面分析生態產品實現的路徑,提出了要建立生態資源產權、生態價值核算、生態產品市場以及財稅金融等體制機制;姜亦華[2]總結了無錫市通過供給側改革,強化智慧環保、利用市場推動、開展全民治理等方式實現生態產品價值供給的經驗;周宏春[3]把生態產品分為市場配置和非市場配置的,非市場配置的通過公共財政來支持;沈茂英等[4]梳理了生態產品的概念、類型特征與價值構成,提出了依托農戶提供的生態產品,作為生態資本,進行價值實現的生態扶貧構想。于浩等[5]認為應該通過征稅來承擔生態產品供給的成本,通過最嚴格的制度,促進生態產品的最有效供給。楊軍[6]指出農業供給側改革,其實質就是用改革調結構,用結構促供給,最終實現滿足數量、質量、結構、資源生態以及消費者需求的農產品供給模式。柯偉等[7]認為產品質量標準缺失、難以量化嚴重影響了生態產品供給的質量,究其原因是生態自然供給與人為供給難分,需要通過供給側改革實現生態農產品投入的資本化和投入的量化。王家顯[8]認為供給側改革的目的在于提高農業生產的質量和效率,實現符合資源環境的生態農產品供給。張孝宇等[9]基于消費者的角度,通過調查分析得出結論,大多數消費者有意愿購買低碳認證的農產品,但僅愿意多支付6%的費用,而且消費者的性別、教育程度、綠色商品認可度、購買農產品地點等因素都會影響生態農產品的供給。

生態農產品是以遵循或修復自然生態系統為前提,實施適度開發原則,依據生態食物循環鏈規律,生產的無污染、純綠色、高質量的農產品[10]。由于生態農產品的生產過程遵循自然規律,很多產品周期比較長,成本高于普通農產品,而消費者對其認知水平不同,辨識能力有限,需要以供給側改革為契機,補齊農產品質量的“短板”,探索生態農產品生產供給的新路徑[11-12]。

2 農產品生產過程中存在的問題

2.1 土地流轉成本不斷上升

根據調研發現,農業生產成本偏高的原因一方面在于省內經營格局的細碎化以及小規模化,導致機械化程度不高,人工成本,2018年農業科技進步貢獻率僅為58.8%,遠低于沿海省份;另一方面,土地流轉速度明顯加快,2017年江西省耕地已有39.7%被流轉,流轉成本明顯上升,如城郊和小城鎮開發區域、旅游地區,土地流轉用于非農經營,流轉價格大多超過了15 000元/hm2。而且近年來“毀約”“退租”“非糧化”等現象出現苗頭,上述情況都在一定程度上增加了供給側改革的難度和壓力。

2.2 面源污染不容小視

江西省農業面源污染情況不容小視,主要由于農田施肥、農藥、工業廢氣、污水以及生活垃圾的未處理排放,直接導致土地的重金屬污染,尤其是化肥的使用量居高不下,農藥利用率持續走低,比如2017年九江的“鎘大米”事件。土壤安全是農產品安全的重要保障,農業污染逐漸成為“三農”發展的“短板”,資源要素價格和環境代價過低,農業生產對資源環境的耗費沒有納入到成本中,導致農業的部分產能是以犧牲生態環境為代價取得的。

2.3 農產品同質化嚴重、產業結構“短板”凸顯

江西省農業發展的結構性偏差比較嚴重,產品結構單一,中低端農產品產量過剩,經常出現供大于求的現象,而特色農產品、生態農產品產量明顯不夠,供給不足。比如水稻、柑橘、常規水產等農產品供應居高不下,2017年稻谷產量占糧食產量的94%;柑橘類水果產量占水果產量的89%;常規水產總量占水產品產量60%。當前中低端產品不但利潤比較少,農民從事農業生產的積極性不高,而且其供給已經不能滿足人民對高質量、高體驗的生態農產品的需求,迫切需要改善生態農產品的生產供給,解決供給質量與消費者需求的錯位問題。

2.4 產品附加值少、缺少品牌效益

江西省農產品大多以初級加工為主,產業鏈延伸不夠,深加工高附加值的產品較少,2018年江西省農產品加工率僅為60.9%,遠低于全國66%的平均水平;江西現在擁有江西綠茶、贛南臍橙、南豐蜜橘、廣昌白蓮、鄱陽湖水產等知名品牌農產品,但是整體來看“散、小、弱”的局面仍然存在,品牌與產量不協同,即有品牌的產品,產量跟不上;有產量的又缺少品牌拓展能力。

2.5 市場需求不足、生態意識薄弱

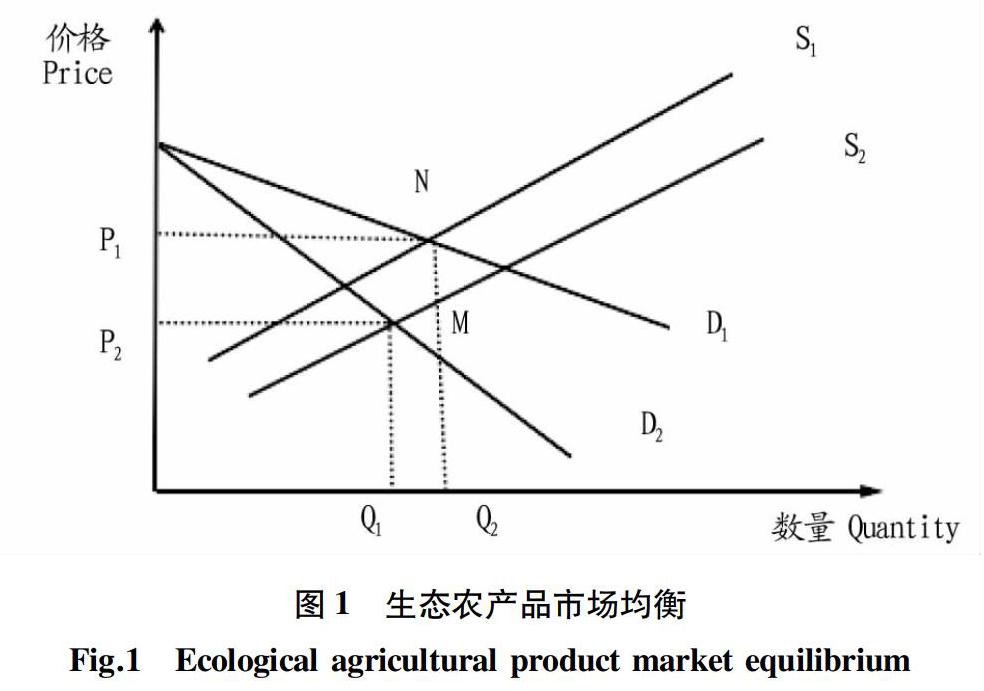

省內局部地區生態文明建設仍然存在“剃頭擔子一頭熱”的客觀現象,生態農產品需要投入更多的勞動力和技術支持,成本要高于普通農產品;而省內生態農產品的市場規模較小,其產品的需求彈性要高于普通農產品,更容易受到消費者的收入水平、個人偏好的影響(圖1)。

? 圖1中,S1和D1分別為生態農產品的供給和需求曲線,S2和D2分別為普通農產品的供給和需求曲線,N點為生態農產品的市場均衡點,而M點為普通農產品的市場均衡點,可見生態農產品的均衡價格和產量均高于普通農產品,因為生態農產品的供給成本較高,農民種植積極性不高,供給不足,而其需求又與人們的收入水平和消費者偏好息息相關。

3 基于供給側視角下的生態農產品供給路徑研究

生態經濟是均衡環境和經濟的協調,生態農產品的供需也要基于市場和政府的共同作用來實現其價值的順利轉化,“兩只手”各司其職,踐行“兩山”理論。

3.1 構建生態農產品市場機制

在農業供給側結構性改革的新形勢下,政府立足于增加供給的角度,制定相關的政策,提高供給,刺激需求。首先,加大技術支持,提高勞動生產率,2017年我國農作物耕種收綜合機械化水平66%,農業勞動生產率為世界平均值的76%,為高收入國家平均值的5%,美國和法國的2%。其次,建立生態農產品鑒定標準,給予符合生態條件的農產品貼牌確認,嚴格打擊假冒生態產品,確保其鑒定標準的權威性,為消費者提供產品信息,解決買賣雙方信息不對稱的問題。最后,構建生態農產品市場機制,創新政府和社會合作融資模式,引導社會資本進入生態產品交易市場,鼓勵社會民眾參與到生態農產品的全過程[13]。

3.2 樹立生態觀念,增加生態農產品供需彈性

樹立生態大農業思維模式,轉變依賴破壞性環境換取農業產品的發展方式,政府鼓勵和引導農民發揮特有的生態資源稟賦優勢,秉承“生態·有機”的理念,遵循生態食物鏈的模式進行生產活動,同時要加大對農民的技術培訓,提高農民的生態種植、養殖水平。從生產的角度,減少勞動力成本,提高技術支撐;從需求的角度,農產品中加入土壤、種植環境、產品含量、生產周期等生態優勢,農產品有了獨特的“生態”性,才不容易被替代,也才能獲得較高的附加值[14-17]。

3.3 加強城鄉融合,推動資源要素流動

生態農產品的發展離不開資金、政策、技術、管理等要素的支持,我國農村扔處于“失血”“貧血”的狀態,其根本原因在于城鄉資源合理流動渠道未完全打通,應該建立城鄉二元制度體系,通過人才政策引導、土地流轉、農業社會服務、入股分紅、職業農民培育等方式,建立利益聯結機制,促使工業反哺農業、城市支持農村,帶動資源的合理流動,讓更多的人才、資金、技術、管理等向農村流動,讓農村得到更多的支持,得到反哺,逐漸具有自我“造血”功能。

3.4 構建信息共享平臺,聚焦消費者需求市場

“酒香也怕巷子深”,要加強對生態農產品的宣傳力度,尤其是著重強調對生態農產品利己屬性的宣傳,傳播生態消費理念,提高消費者對生態農產品的認知水平,加強對生態農產品的認同感,進而增加支付意愿和購買水平。利用線上線下多平臺進行信息宣傳,線下利用大小超市、菜市場作為生態產品的推廣渠道,線上利用微信、淘寶、京東、在線直播等多種形式開展產品宣傳活動,信息能真實有效地傳達到消費者,引導其參與進來,提高購買意愿。

參考文獻

[1] 廖福霖.生態產品價值實現[J].綠色中國,2017(13):50-53.

[2] 姜亦華.生態產品與環保產業供給側改革研究:以無錫市為例[J].鄉村科技,2017(2):88-89.

[3]周宏春.生態修復與生態產品[J].綠色中國,2017(15):58-59.

[4] 沈茂英,許金華.生態產品概念、內涵與生態扶貧理論探究[J].四川林勘設計,2017(1):1-8.

[5] 于浩,鄭晶.微觀經濟視角下生態產品最優供給研究[J].安徽農學通報,2017,23(15):3-7.

[6] 楊軍.農業供給側結構性改革的內涵、思路與任務[J].農學學報,2017,7(2):96-100.

[7] 柯偉,張勁松.質量量化:生態供給側的結構性困境與改革[J].學習論壇,2017(5):47-52.

[8] 王家顯.農業供給側改革的背景、問題與對策[J].河南工程學院學報(社會科學版),2018,33(1):15-18.

[9] 張孝宇,馬瑩,馬佳,等.大都市居民對低碳農產品的認知情況與支付意愿研究:基于上海市低碳蔬菜的實證[J].上海農業學報,2019,35(3):116-122.

[10] 孫愛真,周紫林,李敏.生態產品供求的總體框架[J].保山學院學報,2015(3):86-90.

[11] 孫志.生態價值的實現路徑與機制構建[J].中國科學院院刊,2017,32(1):78-84.

[12] 陳辭.生態產品的供給機制與制度創新研究[J].生態經濟,2014,30(8):76-79.

[13] 左海霞,李萬明.農業供給側改革背景下我國未來農業發展思考[J].山西農業科學,2018,46(1):122-125.

[14] 程寶良,高麗.論生態價值的實質[J].生態經濟,2006(4):32-34,43.

[15] 胡安水.生態價值的含義及其分類[J].東岳論叢,2006,27(2):171-174.

[16] 盧彪.生態學視域中的生態價值及其實踐思考[J].社會科學家,2013(9):20-23.

[17] 錢俊生,彭定友.生態價值觀的哲學意蘊[J].自然辯證法研究,2002,18(10):13-15,29.