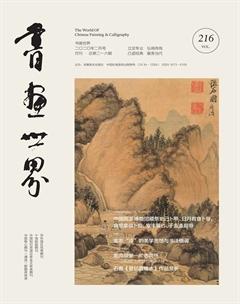

金農“冷”的美學思想與書法格調

毛文睿

關鍵詞:金農;冷;書法格調;隸意

一、“冷”的審美理想

金農的詩文、題記和題跋中包含了許多有關“冷”的描述,其獨特價值就在于他從“清冷寂照”的佛家心境中轉換出了“冷”這一美學范疇,并將“冷”作為一種審美理想,貫穿在書畫藝術的創作當中。“冷”作為他的一種審美理想,可以從如下幾個方面來考察。

第一,“冷”作為獨立而超越的內在精神。從主體出發,金農指出“人之無偶,有異乎眾物焉”[1]292,認為人是獨立而超群的。他說:“天地之大,出門何從,只鳥可隨,孤藤可策,單舸可乘,片云可憩。”[1]292又說:“若百尺之桐,愛其生也不雙,秀澤之山,望之則巋然特然而一也。”[1]292這些論述表明,人連同世間萬物都是獨立、自在的生命單元,“只”“孤”“單”“片”,無所依傍的狀態構成了人的基本狀態。金農進而稱自己“匹影失群,悵悵惘惘”[1]292,反映了他對這一生命狀態的體察。金農還從“匹影失群”的生命狀態來進一步闡發主體內在的超越精神。他在自寫真題記中寫道:

予因自寫枯梅庵主獨立圖,當覓寡諧者寄贈之。嗚呼!寡諧者豈易覯哉?予匹影失群,悵悵惘惘,不知有誰。想世之瞽者、喑者、聾者、癓躄者、癩者、癲者、禿簡者、毀面者、癭者、癜者、拘攣者、褰縮者、匾□者,此中疑有寡諧者在也。[1]292

金農以“寡諧者”來指稱一些形體殘缺,卻具有孤獨遺世、超越精神的人。這點與莊子思想相通。莊子在《人間世》《德充符》中就描繪了一批形骸不全而“德全”的人,如支離疏、王駘、申徒嘉、叔山無趾、哀駘它,“德全”正表明其內在精神的通透超越,即莊子所謂“德有所長,形有所忘”[2],力求突破個體有限以達于無限。對于這樣一種獨立而超越的內在精神,金農以“冷”這一詞語加以概括,并通過詩文對之進行了闡發:

獨立吟成有誰和,一方寒玉水丁東。[1]17

野梅苦竹無人見,破曉冰霜各自寒。[1]17

斂卻精神歸寂寞,此身疑在綠天 庵。[1]178

可以說,金農的“冷”不在他物而在本心,是收斂于主體內心世界的獨立、超越的精神。

第二,“冷”作為一種處物而遠觀的態度。金農在一則題記中寫道:“茶熟香溫時,可多物外之賞也。”[1]270在金農看來,審美主體只有忘卻世俗思慮,不計現實利害,才能達到“物外之賞”的審美境界。但需要注意的是,“物外之賞”除了要求主體有一個純粹的審美心胸以外,對審美客體也有相應規定:“總要在象外體物之初耳。”[1]263此句是說美在于客體內在的自性,不在于形模皮相,外在形模往往遮蔽了美的顯現。因此,在主客體的審美關系中,我與物應當保持距離。這要求主體從心理上摒棄實際利害,從而實現對審美客體外在形模的超越。這種思想進一步滲透在金農的書畫創作中。所以,他無論是畫竹、畫梅,還是畫人物,都持一種遠觀的態度,正是這種遠觀決定了他的“冷”的審美傾向。“冷”作為處物而遠觀的態度,還流露出一種時間上的遠意。這在金農不趨時俗的“嗜古”情懷中體現了出來。我們看到,“古”乃是金農反復吟誦的,他說:“古調泠泠造眇微。”[1]74“古香清不醭,一挺復一螺。”[1]33金農“嗜古”,喜愛把玩舊物,比如硯臺、碑拓、刻本。這些物件均有著時間積淀的“痕跡感”,恰如水滴磨石的痕跡,刀鋒劃過的痕跡,或天然或人為,它們象征著過往時光,因而升騰著悠悠遠意。對于書畫藝術,金農亦是渴慕于“古”的境界。在觀賞漢代《魯峻碑》時,金農稱:“精緋神王,頓還舊觀,平生俗眼陋懷,蓋可一雪。”[1]151在《題秋江泛月圖》中,他寫道:“恍游冰闕,弄此古時月。”[1]217在《雜畫題記》中,他說:“清泉皛皛石戔戔,風味居然太古前。”[1]163這些內容均體現了金農對書畫之“古”的追求。金農還以“昔耶居士”總結自己的“嗜古”情懷,“昔耶”便是往昔時光之遠。在金農看來,過往之跡讓人流連歡喜,但遠于世俗之當下、立意于精神之永恒,才是“古”真正的審美意義,正可謂“濃霜猛雨,無從損我一花半葉也”[1]181。所以,“昔”“古”就是“冷”,“冷”作為處物而遠觀的態度,亦是一種遠于時俗的審美眼光。

第三,“冷”是從筆墨中流露的蕭寂禪意。金農晚年稱自己“乃我佛如來最小之弟也”[1]286,佛家義理深刻影響著金農的一生,也影響著他的審美趣味。佛家講“無情”,金農將“無情”轉換到書畫創作中,因而筆墨中呈現著佛門清冷的氣質。他明確提出“畫訣全參冷處禪”[1]177,認為畫水仙要畫其“薄冰殘雪之態”[1]156,畫竹要畫出“竹里清風”[1]261,畫梅要“不欲為人作近玩”[1]271,歸根結底,就是要棄絕形模的俗媚,表現物象冷清、孤獨、空靜的本質,如此才能臻佛家所標舉的“涅槃”境界。在金農眼中,書法與繪畫相通,書法也應當表現不著塵俗的蕭寂之感。我們知道,金農無意于名家書法,獨獨鐘情于漢碑和寫經體。究其原因,當與特定的歷史條件以及金農本人的生活經歷有關。但就審美層面來看,漢碑和寫經體是吻合于金農“冷”的審美理想的。漢碑高古,超越時俗,在形式上保留著樸拙的特征;寫經體規整統一,少有提按運轉的節奏變換,情感波動較少,因而透露著平靜沖和的氣息。兩者的審美形態可以表現出蕭寂禪意。這般不涉常情、遠離塵俗的筆墨追求,妙契于唐代韋應物所講“心同野鶴與塵遠,詩似冰壺徹底清”[3]的詩境。

二、“冷”的書法格調和審美意蘊

金農的書法格調也貫穿著一股“冷”意。從審美形態上來看,金農書法格調的“冷”主要體現在以下幾個方面:筆墨線條的平面化;隸意在不同字體間的貫穿;章法結構的寫經化。這里將結合金農漆書、楷書相關作品進行論述。

筆墨線條作為中國書法審美表現的媒介,看似單一而抽象,實際上卻有著內在的豐富性。清代蔣和在《學書要論》中說:

一字八面流通為內氣,一篇章法照應為外氣。內氣言筆畫疏密、輕重、肥瘦,若平板散渙,何氣之有!外氣言一篇虛實、疏密、管束、接上、遞下、錯綜、映帶……[4]300

清代何紹基在《東洲草堂詩鈔》中說:

一筆到底,四面都有,安得不厚?安得不韻?安得不雄渾?安得不淡遠?

從以上書論中可知,筆墨線條運動所構成的空間里,包含著“外空間”和“內空間”兩個方面。[6]“外空間”是指由毛筆體在紙面上的移動形成的筆墨形式,包括筆畫、單字結構、整體章法,等等。視覺可以直接感知的表面形態構成了筆墨線條的“外空間”,即蔣和所說的“疏密”“輕重” “ 肥瘦” “ 虛實” “ 管束” “ 接上”“遞下”“錯綜”“映帶”。需要注意的是,蔣和的“內氣”“外氣”是從單字和整體章法的角度來討論的。所以嚴格來說,他所闡述的內外之氣都屬于筆墨線條的“外空間”因素,而真正意義上的“內氣”,或者說“內空間”,其實是指由毛筆在三維空間中運動所形成的立體空間,這個立體空間中包含隱退在墨跡之外的運筆方式和主體的審美聯想。唐代孫過庭說:“一畫之間,變起伏于鋒杪;一點之內,殊衄挫于毫芒。”[7]南宋姜夔說:“余嘗歷觀古之名書,無不點畫振動,如見其揮運之時。”[8]這些都是對書法筆墨線條“內空間”的討論。點畫起伏,振動揮運,書法筆墨線條中包含的運筆方式及其引發的主體的審美聯想,都是筆墨線條“內空間”的組成部分。它們隱退在墨跡中,憑借主觀的聯想在主體心理上進行“復原”和“完善”。所以,線條的內外空間構成了書法審美的重要維度,而線條的“內空間”正是高格調的筆墨真正著意的場域。金農亦關注筆墨線條的“內空間”,但在他的漆書作品中,筆墨線條的“內空間”經由運筆方式的改變被刻意弱化了。

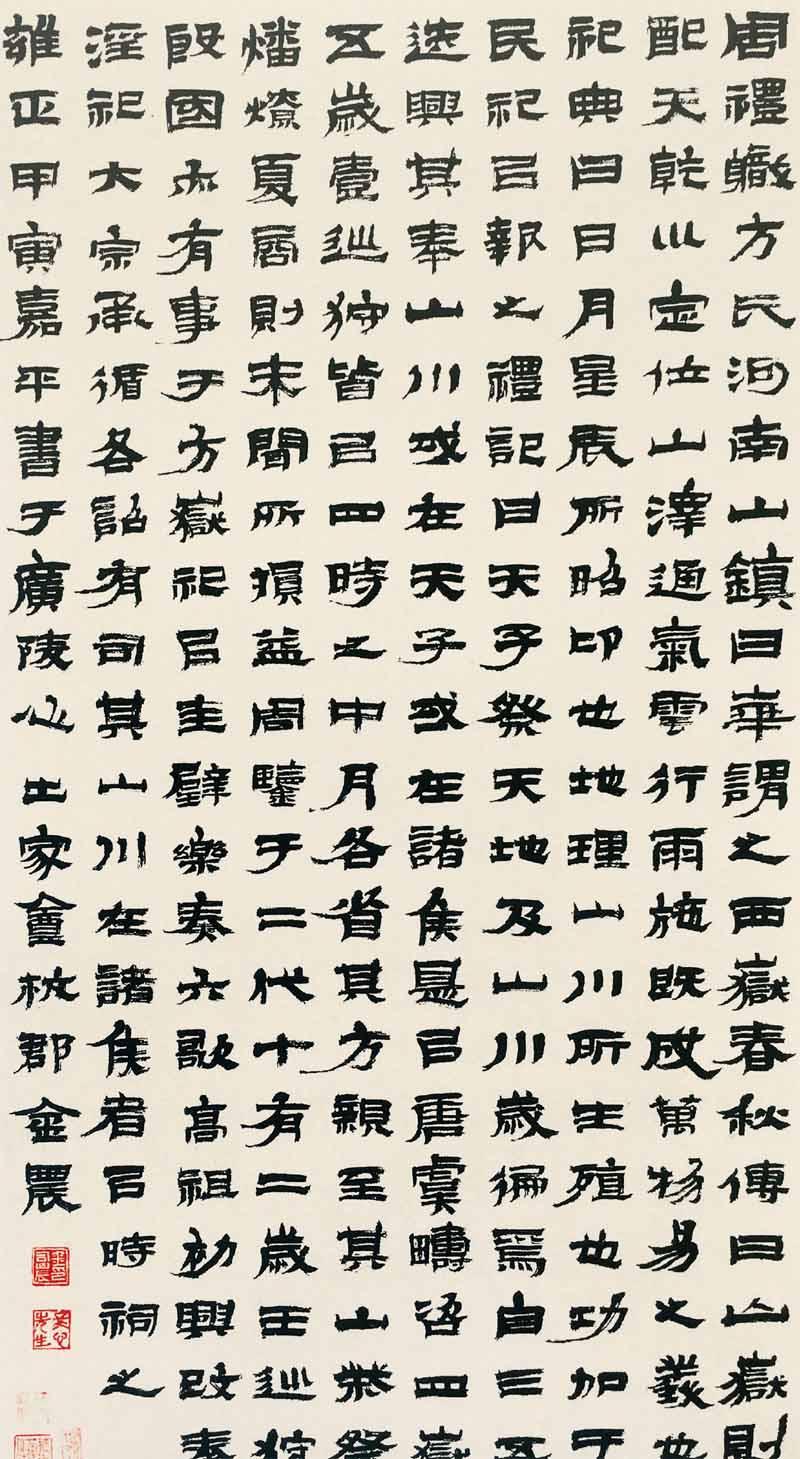

廣東省博物館藏隸書《周禮·職方氏》軸是金農在四十八歲(雍正十二年)時創作的,有學者言其是金農創作漆書的先聲。中國國家博物館藏隸書《梁楷傳記》軸是金農五十一歲(乾隆二年)創作的,在運筆和結體上較隸書《周禮·職方氏》軸更接近于后來的漆書風格。可以說,這兩幅作品均處于金農隸書創作的轉型期,也是漆書成形前的初始形態。以這兩幅作品為分界,對其前、后階段書寫風貌的轉變進行對比研究,便可了解金農是如何對筆墨線條的“內空間”進行改造和弱化的。

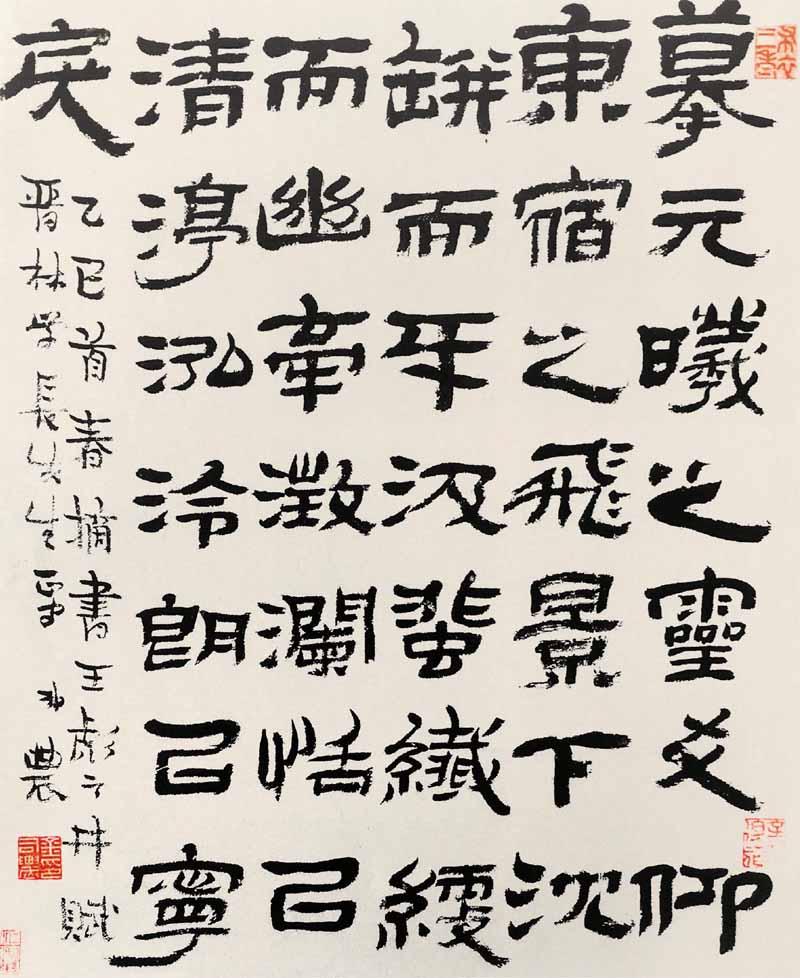

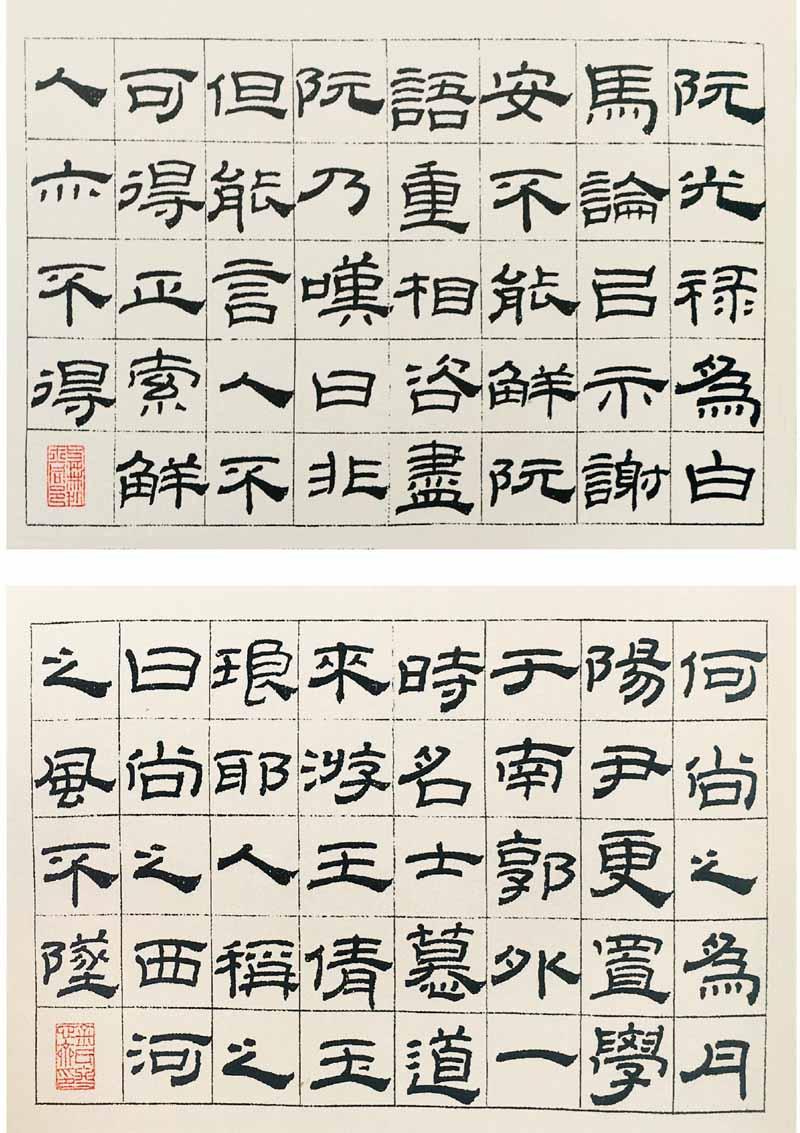

隸書《王彪之〈井賦〉》軸(圖1)、隸書《傳記》冊(圖2)是金農早期的隸書作品,從其運筆、結體中我們可知金農早先師法多樣,因而隸書創作的風貌錯落不一。隸書《王彪之〈井賦〉》軸顯然師法于清初著名書家鄭簠,運筆取中鋒,渾厚豐潤,結體橫向取勢,有自然的開合之韻;隸書《傳記》冊的運筆和結體則呈現出了另一種風貌,運筆以方筆為主,多有偏側、蒼峭之意,較隸書《王彪之〈井賦〉》軸少了幾分渾厚豐腴,多了幾分樸質、剛健的骨力。金農早期的書法形態雖然風貌不一,但不同的書寫經驗為金農提供了創作出漆書的契機。

隸書《周禮·職方氏》軸(圖3)作為金農轉型期的代表作,運筆以方筆為主,同時,金農將圓筆寓于方筆中,在筆畫的波磔上以直變曲,減少了柔媚豐腴的波磔,結體則橫向開張,所以整幅作品看起來樸拙、峻拔。同是轉型期的代表作,隸書《梁楷傳記》軸(圖4)最為明顯的變化就是結體越發往縱向里取勢,因而這幅作品在結體上更接近漆書的意味。再看其運筆,金農開始將橫畫加粗,將豎畫變細。要做到這樣的對比形態,寫橫畫是需要用側鋒躺筆書寫的,所以筆畫相較于純中鋒運筆就會顯得平面化。

最后我們再看金農五十六歲(乾隆七年,1742)寫的這幅成熟的漆書隸書《王尚書〈古懷錄〉》冊(圖5),徹底平面化的運筆,滿幅望去,橫豎如刀刻,鋒利干脆,脫盡了豐腴之姿,縱向的取勢也打破了以往隸書慣用的橫向取勢方式,所以無論從運筆、結體還是整體的章法上來看,作品都自然流露著一種消瘦而剛冷的氣息。

以上分析的金農漆書從醞釀到形成的過程正是筆墨線條“內空間”減弱的過程,我們大致可總結為這樣幾點:運筆改圓為方、平面化,以純粹的方筆側鋒躺筆而行,筆畫首尾從起筆到收筆整齊統一,均為縱切方形,豎畫起筆斜勢切下,因而豎筆顯得挺拔鋒利;筆畫橫平豎直,減少了波磔帶來的筆畫內部的起伏運動,運筆節奏變得單一;結體緊湊并取縱向之勢,變隸意之開張為內收。這些變化由于削弱了筆墨線條的“內空間”,抑制了其“內空間”的豐郁,才使得它平面化、裝飾化,剛冷的趣味越發凸顯了出來,從而成為一種值得玩味的形式。無疑,金農對漢碑刀刻趣味的感受是敏銳的。漢碑面貌雖然各不相同,有的渾勁,有的清瘦,有的肥媚,但金農從這變化不一的自由印記中捕捉到了碑的獨特意蘊,將前人未曾充分注意的刀刻方筆之感強調了出來,并加以夸張,把方筆這一古老的運筆方式徹底轉換成了“刷筆”似的平面化的新穎線質。因而,雖然金農漆書的“內空間”感減弱了,但這近乎平面的線質,讓我們感受到了更加強烈而具有沖擊力的古質碑意。康有為在《廣藝舟雙楫》中說:“方筆者凝整沉著。”[4]231金農的漆書正是以蒼峭而凝整的筆意、消瘦而精神的結體,表現出了他“古調泠泠造眇微”的審美理想。

三、以隸意入畫“管領冷香”

金農的繪畫作品從側面折射出了金農書法格調之“冷”。“冰雪之交花正開,佛案寒香吹不散。”[1]55在金農的繪畫作品中,梅花是他從隸意入畫“管領冷香”極為中意的一類題材。正是在這一題材的作品中,金農以書法隸意入畫,使題款書法與梅花意象在筆調上構成了內在的統一。由此,畫與書相映成趣,筆筆“管領冷香”[1]261。

金農講梅花的意象“宜瘦不在肥”[1]271,“肥”就媚了,俗了,當畫其“不欲為近人玩”[1]271之姿。他說“一花與一枝,無媚有清苦”[1]16,梅花的精神當是“冷冷清清”[1]220、不染世俗情感的。所以,他筆下少有夾雜著春意的梅花意象,而是以空勾、簡潔的手法著力表現生長在冬雪中的梅景。“清到十分寒滿把”[1]275,畫面中潔白的花束叢叢蔓延,恍惚幽眇,干凈而冰冷。

例如其《梅花圖冊》(圖6、圖7),構圖中的線形種類僅有兩種,枯枝線條和空勾花朵,運筆上均參以隸法,因而作品生出一種清雅古淡的格調,似有“冷香”彌漫。圖冊中的枯枝部分,金農以方筆側鋒寫出,同漆書中的橫畫運筆相近,到了枝節轉折處,金農以中鋒寫出旁側的細枝,線質樸拙勁健,有漢碑高古蒼莽的韻致。我們知道,金農研習書法的途徑主要來源于漢碑,正如秦祖永所說:“冬心翁樸古奇逸之趣,純從漢魏金石中來。”[9]所以金農的梅畫筆墨便也自然而然地脫胎于隸書的金石質感。我們將梅花與題跋詩文的書寫形態相對照,便可清晰地感受到其中的內在統一。在這兩頁梅花圖中,題款詩文為金農典型的寫經體楷書。由于隸書筆意的貫穿,題款即便是楷書,也依舊具有漢碑的古樸意韻。再看梅枝,側筆頓壓出鋒的線質與題款的運筆是同一個基調,樹枝的末梢尖削如“倒薤”,與題款的楷書收鋒方式如出一轍。

概而言之,金農的梅花意象從其書法筆意中延伸而來,以高古的書法格調架構出了梅花的冷俏之韻。透過這些作品,人們能感受到他“冷”的審美理想和以“冷”為特質的書法格調。