從宋代茶文化看鷓鴣斑建盞

汪震

建盞之興盛完全與茶茗的斗品息息相關。宋代斗茶之俗集茶的調制、茶的變化、茶的鑒賞、茶的想象、茶的品嘗于一體。而其中茶品之優良、器皿之精美、人文之豐富,諸多元素缺一不可。斗茶既是休閑放松,又是社交聚會,更是人與人之間、人與物之間,物與物之間高層次的交融。建盞在造型、釉色等諸多方面都與宋代茶文化的特點息息相關,而其間曾經困擾學界的種種問題,也可以嘗試從包括茶文化在內的宋代風俗中去探覓其根源。

一、建盞鷓鴣斑與宋代文學

鷓鴣斑與建盞的聯系,最早一般都會引用《清異錄>中的記載, “閩中造盞,花紋鷓鴣斑點,試茶家珍之,因展蜀畫鷓鴣于書館。江南黃是甫見之日:鷓鴣亦數種,此錦地鷗也”①。關于《清異錄>的正偽,自宋代開始便多有學者論述,既有完全否定其為五代宋初之作,也有認為其大部分真實,少數條目為后人增補、改動或在字句上加以添加。 《清異錄>所記范圍較廣,雖然不乏俚俗志怪之趣,但從民俗、物用的角度,仍然可以認為是極為珍貴的資料,只是其中所確指的時間和地域,有待細致考證和商榷。值得注意的是,該條目被收錄于“禽名門”而非茶飲或器物類,其主要所指在后半句,突出鷓鴣為南方之禽,北人多不識,符合陶谷作為中原人的語境,較為真實可信。然而,前半句卻似以建盞為其參照注解,顯得當時中原人更習見建盞而非鷓鴣,而建盞在五代宋初是否就已聞名于北方,是可以討論的。目前發現早期有“雍熙”“至道”款建盞,皆為宋太宗時期,胎釉不及鼎盛時期厚重,屬于草創期。

一個時代,有一個時代流行的審美和語境。晚唐開始至宋代是“鷓鴣文化”最流行的時期。之所以偏愛鷓鴣,不但在于其紋彩特異,更被賦予一種人文的心態。如這種烏雌雄對鳴、啼聲怨苦、隱居山林、不懼爭斗、喜向南飛等特性,都容易被賦予美好的人格化比喻。溫庭筠有“雙雙金鷓鴣”之語,以示佳緣。《瑞鷓鴣》《山鷓鴣》等詞牌從唐五代開始流行。到宋代《鷓鴣天》調更是與《浣溪沙》《水調歌頭》等并列的創作頭牌,有學者考證,該詞調是柳永在唐教坊舊曲《山鷓鴣》的基礎上創制的新曲。②而柳永正是閩北人,在他的家鄉,對這種山野禽鳥的觀察應最為真切。鷓鴣天(圖1)是指某種時節,亦或是一種天氣,并不容易論斷,但在南方,確有云氣變化如白斑者,能給人以無限遐想的空間。

考察當時人們對于鷓鴣的觀感,如《嶺表錄異》“吳楚鷓鴣”條載,“鷓鴣,吳楚之野悉有,嶺南偏多此鳥……臆前有白圓點,背上紫赤毛”③。范成大《桂海虞衡志志香》中記載, “鷓鴣斑香,亦得之于海南,沈水、蓬萊及絕好箋香中,槎牙輕松,色褐黑而有白斑點點,如鷓鴣臆上毛,氣尤清婉,似蓮花。”④此外,北宋文人關于茶、香的詩詞描寫中,開始出現許多鷓鴣斑的類比。如黃庭堅《滿庭芳茶>中“纖纖捧,研膏濺乳,金縷鷓鴣斑”,李綱《春晝書懷》“茶甌深泛鷓鴣斑”,周紫芝《次韻王興周齋宿省舍》“聊持鷓鴣碗,為澆冰雪腸”等。從以上文獻看,胸前有斑點或白色的斑點,應是那個時代文人對鷓鴣花紋最直觀的提取。當然,鷓鴣腹部、背部及翅膀可能呈現紅褐色及條紋狀,又與建盞中的兔毫紋或毫變紋類似,這也是此后造成爭議的緣由。不同時代對文獻解讀的不同,出現新的定義也可以理解。筆者認為“鷓鴣斑”在詩詞歌賦中本就是文人根據具象提取的創作元素,往往更偏向于意近,并不需要苛求形象上是否完全和文字逐字對應。比如黃庭堅詩中的“金縷鷓鴣斑”是否一定意指一個盞上同時出現金兔毫和鷓鴣斑,或是泛指茶飲中有這兩種紋樣的茶盞交相輝映,又或指兔毫盞中的茶湯呈現類似鷓鴣斑的湯花,從語境上并不容易判斷。

二、關于正點鷓鴣斑

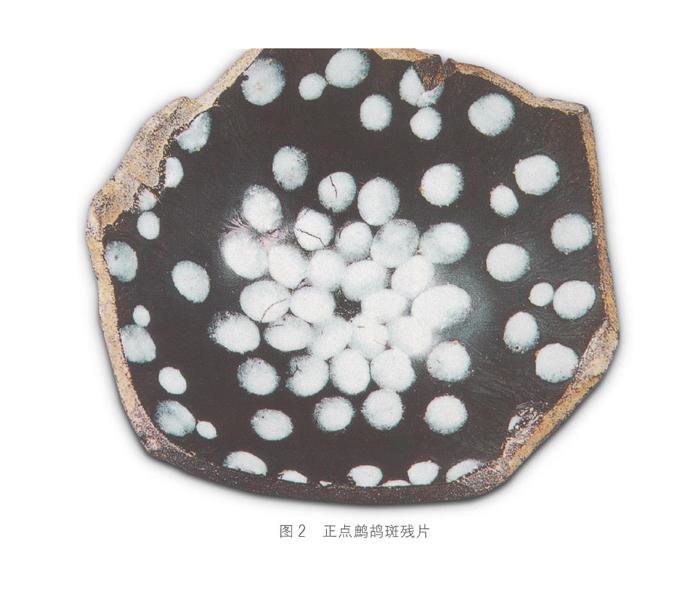

林忠干細分為正點鷓鴣斑、類鷓鴣斑油滴、類鷓鴣斑曜變。⑤正點鷓鴣斑有兩類,一類為結晶斑釉,一類為白點釉彩。這里需要探討的是,這兩類鷓鴣斑,是否都與上述詩文中描寫的建盞及當時流行的情況相對應。目前福建博物院考古研究所庫房內收藏有80年代建窯遺址出土殘片一件(圖2)。從外觀上看,碗心的白釉點較濃厚、釉點密集,外圍越近口部釉點越稀薄、分散。而每個白釉點呈現中間較濃稠,周邊較稀薄的特征,應該是二次上釉燒成時,白釉點向下層和周邊融熔和滲透的結果,但能保持釉點較規整圓潤、與建窯施釉較厚、流動性略低、吸附力較好有關。目前這類有大點白釉紋的建盞并不常見,有論者認為其之所以發現較少,為二次上釉,容易脫落導致。但從藏品看,這種白釉應該屬于高溫釉,其燒制溫度可能還要略高于黑色底釉,。因此并不容易脫落,且即使脫落,也會留下痕跡。但目前看,并沒有很多類似的標本被發現。

從技術的傳承來看,二次上釉或進行釉上裝飾,并非建窯最初的傳統特色。建窯的結晶釉燒制應以兔毫最為常見,省內諸多窯口皆有仿制,甚至連漆器也有該類產品,具有最普遍性(圖3)。南方鄰近的窯口,在洪州窯窯址也曾發現有晚唐時期兔毫紋結晶釉碗。⑧唐代已燒成分相液的懷安窯也有類似兔毫的標本。而鷓鴣斑油滴需要結晶在釉厚處析出,且窯內氣氛應把握得恰到好處,更為難得,因此確屬珍品。同為產茶、茶具燒制一體的閩北地區,應在宋初也初步具備了生產結晶釉茶盞的條件,并逐步形成自身特色。而二次上釉則有可能借鑒了別的窯口的技術,因此出現的年代較晚,且產量不高。在北方地區的黑釉瓷考古發掘中,北宋晚期石家莊趙陵鋪出土一件內壁灑白斑的斗笠型黑釉盞,研究認為是定窯流行于北宋中晚期的裝飾技法。⑦考察周邊的窯口,武夷山遇林亭窯曾出產黑釉金彩碗,即使金彩脫落,也能顯出黑底白紋的圖案效果(圖4)。在建窯遺址中也曾經發現過金彩碗,有學者認為是仿遇林亭窯的產品。建窯開始在原有基礎上學習其他窯口的技術,可能出現在南宋。南宋中后期,建窯面臨著一系列成本和銷路上需要解決的問題,建窯產品的官方需求似乎也在減弱。而民間乃至海外市場的需求,越來越成為南方各窯口所要面對的生存現實。包括景德鎮窯等,都采用了覆燒在內的技術以最大程度提高產量、降低成本。傳統的建窯黑釉盞生產除很大程度上依賴官方的支持外,在民間的銷售往往受到眾多仿制者在制作成本、運輸成本等方面的競爭壓力。至于茶的品嘗,也逐漸在向更符合民間需求、重視茶本身原味的方向轉變。北苑茶那種繁復的工藝、精細的選料,只能滿足小部分高端人群的需求。其實蔡襄在閩北時期,即推崇茶之真味即是品茗的主旨,而宋代江浙地區已經開始流行喝散茶,這也為后來茶葉飲用方式的整體改變奠定了基礎。建窯后來開始燒制青白瓷,或許是受到景德鎮窯、德化窯產品大量外銷的啟示。但凡一個窯口要長期保持優勢,無疑需要仰賴一些客觀條件,或者具有得天獨厚的原料優勢,包括瓷土、林木、水源、風向等;或者能夠獲得充分的資金回籠以利繼續生產。歷史上若僅具有原料上優勢的窯口,都很難維持長久。二次高溫燒成的產品(甚至可能需要先素燒坯體),無疑是費時費料,也許是因為某種特殊需要才進行創新,用人工的方式進行干預,以彌補結晶釉油滴出現較為罕見的情況。

釉上加彩的技術,在唐代鞏義三彩瓷、魯山段店窯,南方長沙窯、邛窯、越窯、婺州窯、甌窯、懷安窯等便已流行,多為高溫一次燒成。而從北宋至金元,全國其他燒制黑釉盞的窯口中,在釉彩中尋求變化和裝飾的品種,也十分豐富。有的類似毫變(或稱醬斑)的條紋狀裝飾,有的較為規整、形成類似花瓣的紋樣,皆為二次上含鐵量較低的釉進行點染,一次燒成(圖5)。耀州窯北宋時期便已生產出點褐彩類似鷓鴣斑的茶盞(圖6)。定窯除上述黑釉白斑盞外,另有黑釉金彩、黑釉醬斑等品種。總體上,金元時期北方地區生產的黑釉盞釉面都較為明亮、顯得流動性較好,不似建盞厚釉有凝滯深沉之感。涂山窯、金鳳窯的產品中,釉色同樣較為光亮,技術特點更偏于北方窯系黑釉盞的產品,但有些則在露胎部分涂成黑褐色,又受建盞外觀影響(圖7)。綜上所述,筆者認為將這種點白釉斑的“正點鷓鴣斑”作為北宋中后期至南宋初,斗茶在宋徽宗推動下最鼎盛時期文獻中所常提及的鷓鴣斑建盞,是有疑問的。

三、鷓鴣斑與斗茶

回到建盞在斗茶上的應用來看。在宮廷斗茶最興盛的時期,兩位頂級的推崇者宋徽宗和蔡襄,都將兔毫盞推為斗茶的首選,并未重點提示鷓鴣斑(圖8)。如《大觀茶論》中所說, “盞色貴青黑,玉毫條達者為上,取其煥發茶采色也。”而“乳花”正是斗茶勝負評判的關鍵所在,黑色而瑩潤的茶盞,正好作為白色湯花各種變化的最佳背景板。北苑龍鳳團茶,點茶時茶湯應呈現白色。茶湯尚白是宋代品茶較為通行的標準。蔡襄推崇保持茶之原味,盡量少入添加物,以甘滑為上,但在茶色上也多次提到“色白”的效果,如“茶色白宜黑盞”“茶色貴白”“建安人開試以青白勝黃白”“其面色鮮白著盞無水痕為絕佳”等。稍晚的《農書》也說“茶之用有三,日茗茶,日末茶,日臘茶……回環擊拂,視其色鮮白著盞無水痕為度。”⑨而茶湯的鮮白,可能與其加入一些添加物有關。當時茶餅的制作不但合入龍腦香膏等,有些還加入淀粉類物質。這與早期一些區域茶餅的制作方式有關,如《廣雅》記載“荊、巴間采葉作餅,葉老者,餅成,以米膏出之。欲煮茗飲,先炙令赤色,搗末置瓷器中,以湯澆覆之,用蔥、姜、橘子芼之。”⑩而到宋代,這種方式似乎仍在延續。陸游記載“同坐熊教授,建寧人,云‘建茶舊雜以米粉,復更以薯蕷,兩年來,又更以楮芽,與茶味頗相入,且多乳。”⑾建盞的黑色則與茶湯之白相映成趣。但是這種白色而又泡沫豐富的茶湯,能否透顯出盞內壁沒有反射光澤的紋樣,是值得思考的。有學者就認為,寺廟僧侶更重煎服草茶,而這種清澈的茶湯才能較好顯現如吉州窯貼花一類較為固定的紋樣。⑿

其實某一種游戲,在民間必定衍生出多種的玩法,就如蹴鞠一樣,作為軍事訓練、競賽勝負的項目,必定和宮廷娛樂、婦女娛樂,在規則和技法上多有不同。斗茶也必定如此,在宮廷及文人士大夫之間,其斗茶精髓在于意境。建盞窯變的各種花紋,都與茶湯的無規則變化一樣,是燒窯過程中隨機形成的圖案,更增添斗茶的想象與情趣。由于茶湯在激蕩回旋,要保持一定的圖案并不容易。這種即現即滅的美感,如浮云變幻、花開一瞬,正是斗茶過程中的極致體驗。茶之自然變化,釉之自然變化,宋人的欣賞角度可謂源出一脈。在那個時代,青瓷的雨過天青之色,冰裂之紋等,亦是如此。在美學上同樣是極簡而衍生出的復雜。人的想象無法被定格,才是藝術的更高境界。

而在民間,斗茶則可能演變成一種略顯浮夸的技藝,或者變為純粹斗試品嘗的活動。《清異錄》記載,“近世有下湯運匕,別施妙訣,使湯紋水脈成物象者,禽獸蟲魚花草之屬,纖巧如畫,但須臾即就散滅,此茶之變也。時人謂之‘茶百戲。”⒀而更有甚者,能在茶面點出文字。《荈茗錄》“生成盞”條“饌茶而幻出物象于湯面者,茶匠通神之藝也。沙門福全生于金鄉,長于茶海,能注湯幻茶成一句詩,并點四甌,成一絕句,泛乎湯表。”⒁這種絕藝已近乎魔術,類似圍棋高手能在贏得盤面時,又能用棋子在盤上寫出文字的傳說。但這種“茶百戲”或許只是斗茶中技之極致,而非意之極致。茶湯之美,有時就在于人的施為并不能完全控制其變化,如誠齋《澹庵座上觀顯上人分茶》中所說“二者相逢兔甌面,怪怪奇奇真善幻。紛如劈絮行太空,影落寒江能萬變”。斗試者在圍觀茶湯過程中吟詩唱和,創作出與此相關的茶詩茶詞,則流露出更為深厚的人文韻味。

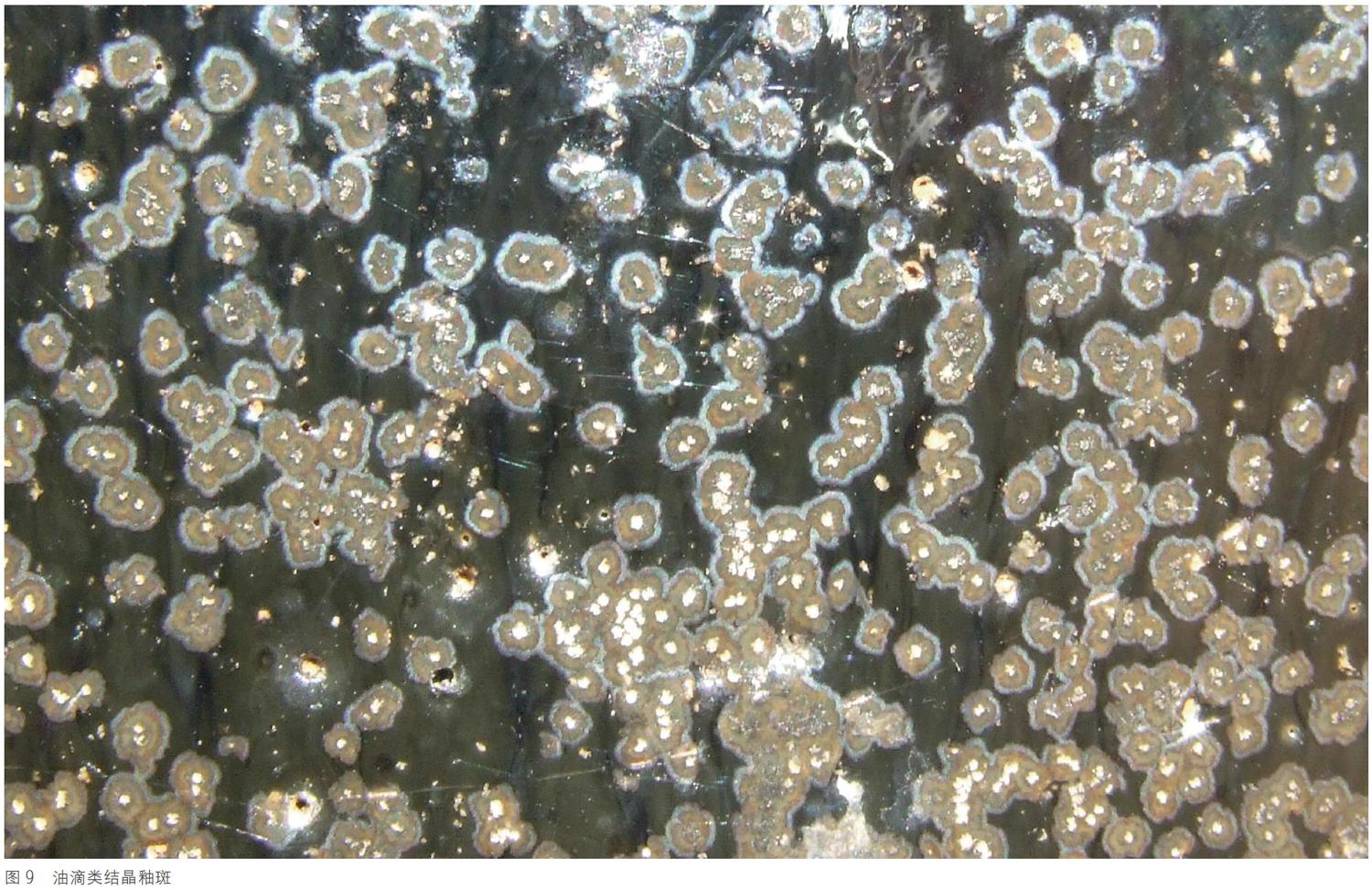

在釉面上添加“人工設定”、形式較為固定的紋樣,如遇林亭窯描金建盞、吉州窯貼花等應屬于民間斗茶文化在更廣范圍內的一種意象,適合較清澈的茶湯,而色白富含泡沫的茶湯,則與結晶釉茶盞更相融配。將油滴類結晶釉斑作為建窯鷓鴣斑的主要特征,已經得到許多學者認可。雖然許多斑點并不完全圓潤,有些圓點較小,甚至不是白色或銀白色,但并不影響文人雅±將其想象成鷓鴣斑,并寫入詩詞之中,以增添情趣(圖9)。而在當時,除了通過文獻的記錄,又有多少人能真實了解鷓鴣的形態。同時,筆者也傾向于不少宋代詩詞中所說的鷓鴣斑,也可能屬于茶湯本身的變化,即雪白又能折射出閃亮光芒的氣泡,如蘇軾詩中“一甌花乳浮輕圓”的描繪。在黑色的背景下,恰與盞內外結晶釉的光澤相映成趣,是更為上佳的文人斗茶體驗,這時候兔毫、油滴、曜變與氣泡,在白色茶湯的映襯下,光影交錯,產生的效果是近似的。

四、日本文獻關于建盞的記載

日本的茶文化在其發展歷程中,吸納了許多宋代斗茶的特征。但從其傳承來看,主要是以寺院的禪茶禮俗為主。與文人斗茶的輕松隨意相比,佛教茶禮則要嚴謹規范許多。在中國,寺廟茶飲淵源悠久,僧人很早就領悟到吃茶與參禪中的聯系,以茶見性、以茶禮佛,漸漸發展出一整套茶宴禮儀,其中又以徑山茶宴聞名天下。徑山位于天目山東北峰,這里有名寺、產名茶。徑山茶宴包括張茶榜、擊茶鼓、恭請入堂、上香禮佛、煎湯點茶、行盞分茶、說偈吃茶、謝茶退堂等10多道儀式程序。徑山寺在宋代號稱中國東南第一名剎,吸引眾多日僧前來修法,并對日本茶道產生影響是明確的。最早潛心研究徑山茶禮的是圓爾辨圓,他編制的《東福寺清規》作為僧人生活起居的規范,其中就有效仿徑山茶禮的內容。另外,日本《類聚名物考》記載“南浦昭明到余杭徑山寺濁虛堂傳其法而歸,時文永四年(1267)”。《讀視聽草》和《本朝高僧傳》也說“茶道之起,在正元中筑前崇福寺開山南浦昭明由宋傳入。”⒂文化的傳播,往往不是孤立的,都需要以物質作為載體。茶文化的傳播也是如此。

建盞最初與日本茶飲的聯系正是在徑山茶法傳入后,才日益受到追崇。“南浦昭明由宋歸國,把茶臺子、茶道具一式帶到崇福寺。”⒃日本所定國寶中有8件為中國瓷器,均為宋元時期物品,其中便包括5件天目碗。而日本12世紀博多遺址也出土不少建窯系瓷器的殘片,證明當時進口量之大。在日本有關記載建盞的文獻最早的為金澤貞顯(1278~1333)寫給鐮倉稱名寺第二代主持劍阿(1261~1338)的信函,其中包括商借一套茶具的內容。⒄慶永年間(1394~1428)的《禪林小歌》中則記載了“胡茲(磁)盤中以建盞居多、油滴、曜變、建贛、胡盞、湯盞、幅州盞、天目……”等多種茶盞。在16世紀初的《君臺觀左右帳記》中則羅列了各類茶盞的價值, “曜變為建盞中的無上神品,乃世上罕見之物,其地很黑,有許多濃淡不同的琉璃狀的星斑……相當于價值萬匹之物也”, “油滴為第二重寶。其地也很黑,盞心和盞外壁都呈現出許多淡紫泛白的星斑。存世量比曜變要多,價值等同于五千匹之物也”。值得注意的是,曜變和油滴的觀感都是星斑狀,說明兩者可能都屬結晶釉斑,所以能呈現出星星一樣閃亮的效果。

日本獲得大量建盞應該是從南宋以后開始,直至元代,建盞仍是珍貴的外銷品。在1975年韓國新安沉船中出水建窯系產品較多,為我們還原了元代的外銷情況。其中出水陶瓷器20661件,1976~1979年的報告記述黑釉瓷達1467件,主要來自福建、江西、河南等窯口。其中有200多件為南平茶洋窯元代產品,而建盞則有約50余件,多數有使用過的痕跡,且被放置于專門的木盒中,與其他瓷器相比顯得更為珍貴,當屬“舊物征集”,無疑是買家的需求所致。建盞在日本茶道中是極為重要的鑒賞道具,主人會向客人介紹其來源和傳承。直至如今,欣賞茶盞仍然是一種重要程序和禮俗,如以有言禮答問茶盞的外形、名號、由來等。一問一答間均流露出特有的嚴謹和尊敬。能判斷出茶碗的產地、類型、作者的,便可顯示自己的鑒賞能力。之后還要對茶碗進行贊美。當時建盞不但用于飲用、鑒賞,也用于陳設,如《君臺觀左右帳記》中記述多寶格“上層應放建盞,一定要配上雕漆的碗托”。

日本最先仿燒建盞的是著名的“瀨戶燒”(圖10)。傳說其創始人加藤四郎左衛門景正曾到中國學習制陶技藝。該窯口仿燒品種包括14世紀后半期的鐵釉天目茶碗。“瀨戶燒”仿建盞的造型特點為“器壁弧度較直,胎色不是純黑褐色,而是泛黃。胎體表面不是凸凹,而是平正或有旋削的邊痕。釉有的是波浪式的薄厚不勻,有的則釉薄平滑光亮,一般兔毫不明顯”⒅。此外,在荻燒茶碗中的一類,除足部較高、釉色為粉白色外,其深腹及口部的造型也與建盞較為相似。這些早期仿建盞產品要燒制出結晶釉都較為困難,因此更顯得油滴、曜變一類建盞的珍貴。

將建盞放在一個更廣的文化視野里觀察,從宋代文獻和實物的對應中去研究,可能對于陶瓷史中一些仍為名目所困的問題有所幫助。當然我們也不應忽視標本分析和科學測定對解決陶瓷研究中根本性問題的重要性。建盞鷓鴣斑從一種文化意向,演變成今人更加嚴謹的分析和探索,是對古代優秀傳統文化的繼承和還原。

注釋:

①[宋]陶谷《清異錄》卷下。《宋元筆記大觀》上海古籍出版社,2001,第56頁。

②劉尊明、陳晶《宋詞小令“金曲” (鷓鴣天)創調淵源與聲律特征》,《中國文化研究》2016年第九期。

③[唐】劉恂《嶺表錄異》,廣東人民出版社,1985,第48頁。

④北京大學古文獻研究所編纂《全宋詩》第67冊,北京大學出版社,1 991,第41 994頁。

⑤林忠干、葉文程《建窯》,江西美術出版社,201 6。

⑥陳顯求等《仿制宋鷓鴣斑建盞的工藝基礎》,《中國陶瓷》1 995年第三期。

⑦敖承隆《河北石家莊市趙陵鋪鎮古墓清理簡報》,《考古》1 959年第七期。

⑧余家棟《洪州窯淺談(三)》,《江西歷史文物》1 982年第一期。

⑨《農書》卷56谷譜十。浙江人民美術出版社,2005。

⑩《茶經》“七之事”。中華書局,201 4,第1 1 6頁。

⑾[宋]陸游《入蜀記》,《陸游集》,中華書局,1 976,第五冊。

⑿郭學雷《南宋吉州窯瓷器裝飾紋樣考實——兼論禪宗思想對南宋吉州窯瓷器的影響》,《禪風與儒韻——宋元時期的吉州窯瓷器》,文物出版社,201 2,第1 86頁。

⒀⒁[宋]陶谷《清異錄》卷下,《宋元筆記大觀》上海古籍出版社,2001,第121~122頁。

⒂滕軍《中日茶文化交流史》,人民出版社,2004,第109~110頁。

⒃陳宗懋《中國茶經》,上海文化出版社,1 992,下冊第51~52頁。

⒄簡井竑一《茶法在日本的展開》,《唐物天目——福建省建窯出土天目與日本傳世天目》,第295頁。

⒅耿寶昌《對日本陶瓷的初步探討》,《故宮博物院院刊》1 986年第4期。

(責任編輯:田紅玉)