閩南方言民歌“雷州歌”的基礎方言與用韻再論

董國華

(廣東海洋大學 文學與新聞傳播學院,廣東 湛江 524088)

雷州歌,是雷州民歌的簡稱,是我國廣東省湛江地區(qū)以雷州方言為歌詞和曲調的民間歌唱形式。雷州(舊稱海康)今屬湛江市,位于地處祖國大陸最南端,三面環(huán)海的雷州半島,其地東臨雷州灣,西瀕北部灣,南接徐聞,北接遂溪。雷州方言即雷州話,是閩南方言在粵西的地域分支。雷州歌形式多樣,主題鮮明,內容豐富,為群眾喜聞樂見,反映著這個雷州地區(qū)人民的精神風貌,具有悠久的文化傳統(tǒng)和深厚的歷史底蘊。雷州民歌與客家山歌、潮汕民歌、廣府民歌并稱為廣東四大方言民歌,并被人稱為雷州半島歷史民俗文化的“活化石”,于2008 年2 月被批準為“國家級非物質文化遺產保護項目”。雷州歌蘊含著雷州半島人民的生活習俗和理想,以其鮮明的民族文化品格立足于藝壇,承載著本土文化的藝術品格和人文素養(yǎng),也承載著雷州半島深厚的歷史和人文沉淀,是具有民間性、包容性、開拓性特點的多種文化匯聚融合而成的本土文化象征和歷史文化瑰寶。下面略舉三首雷州歌:

“日頭死去雷公哭,四山嶺頭戴白包;云作吊幛天奠酒,感動屋檐目汁流。”

——黃清雅《雨景》

“乜都不如做百姓,粒種下田百枝青;恰恰黃粘割得了,又欠磨鐮割長芒。”

——佚名《乜都不如做百姓》

“飼牛儂子真快活,也得騎牛得唱歌;只要番蓑和頂笠,日也不曬雨不寒。”

——佚名《飼牛儂子真快活》

這三首雷州歌流傳很廣。第一首的作者據說是清乾隆時舉人,著名的“歌翁”黃清雅,被雷州民間尊為“歌解元”,曾參與編撰《雷州府志》。后兩首無題,作者不可考,暫以首句代題。

從演唱形式劃分,雷州歌主要有“姑娘歌”“口頭歌”和“榜歌”三種。其中“姑娘歌”由一男(相角)一女(姑娘)同臺演唱,女主男輔,又可分為“頌神歌”(跪坐唱)、“對唱歌”(換位走唱)和“勸世歌”(后發(fā)展成“班本歌”,為雷劇的前身)三種形式;“榜歌”是文人雅士及官府組織的懸金賽歌,先出榜征歌、再聘“榜師”品評定序,最后出榜公示并分發(fā)獎金。“口頭歌”則是民間大眾即興創(chuàng)作的作品,數量大、流傳廣,是雷州歌的重要形式。

一、雷州歌的研究歷史及現狀

清代至今雷州歌的傳世作品,保守估計有萬余首(解放后創(chuàng)作的約占7 成以上),但是雷歌研究的歷程很短。清末民初的海康優(yōu)貢生黃景星(1880~1926)所著《雷州歌謠話初集》(1925)可謂雷歌研究之濫觴。其書對雷歌的源流和類別,內容及體式進行了述評。在社會動蕩劇變之時,黃景星致力于雷歌創(chuàng)作、搜集整理并編印了諸多歌冊、歌集。但他關于雷歌研究的論著多已散佚[1],頗為可惜。

自黃氏開山之后,幾十年來,雷州歌的研究基本因循其既定框架,緩步慢行,一直表現出超常的穩(wěn)定性,基本未產生實質性的新進展。究其主要原因,應該是雷歌研究主體身份特性多少限制了其研究視野。截止上個世紀末,雷歌研究主體中絕大部分為本土人士(地方文化官員、音樂教師和雷歌創(chuàng)作者等),具有強烈本土文化自尊與自覺意識。他們以弘揚雷歌和雷劇文化為己任,格外關注雷歌的思想文化教育功能,其研究具有鮮明的政治取向和審美傾向——研究主體這一特性在一定程度上強化了雷歌研究主題的高度集中性。所以,雷歌研究自20 世紀20 年代起(以黃景星的研究為肇始),一直沿襲并幾乎未曾越出黃氏的既定研究框架,80 多年來一直表現出超常的穩(wěn)定性。具體地說,雷歌研究領域多局限于文學、文化學、社會學以及音樂學,形態(tài)描述性的表層研究占據絕對主流,方法簡單,學科領域單一,成果分散零碎,缺乏有突破性價值的新成果,相比之下,只是雷歌研究遇到的困境更為明顯,仿佛進入了“眼前有景道不得,崔顥題詩在上頭”的學術窘境。

2006 年后,集中于湛江高校的外地學者參與雷歌研究,在一定程度上增加了雷歌研究的學術獨立性。他們因其自身的地緣文化積淀不同于雷州文化,與本土研究者熱愛地方文化強烈正名意識相比,能夠相對冷靜地從其他視角對雷歌進審視,在研究內容及方法上都有一定的拓展。但是,高校研究人員大多為外地人,自身不僅有地緣文化隔閡,更有不熟悉雷州話,不會唱雷歌的語言障礙,這使其無法真正深入進行田野調查,無法獲取鮮活的雷州歌的一手資料,故其研究大多止步于文獻研究,非常依賴于當地文化工作者的現有資料。而且,這種文化隔閡和語言障礙,在一定程度上消解了研究熱情,所以目前所見研究成果多為單篇論文,并未形成連貫、系統(tǒng)和深入地持續(xù)研究,所以明顯呈現單調狹窄的學術體系和研究態(tài)勢,“表現出生命張力和內縮的雙重性。”[2]具體研究情況見下表:

表1:建國以來雷歌研究論文發(fā)表年代及數量分布情況一覽表表 (單位:篇)

二、雷州歌的基礎方言是閩南方言

雷州歌是使用雷州話傳唱的方言民歌,廣泛流播于獨據雷州半島的湛江市及其下轄的雷州、徐聞、遂溪、廉江、吳川等5 個縣(市)和赤坎、霞山、麻章、坡頭等4 個區(qū)。雷州半島及其周邊地區(qū)通行的漢語方言,包括雷州話(雷話)、白話(粵語)、哎話(即客家話,又作啀話、厓話、亻厓話)和海話[3]。其中,雷州話是湛江市通行最廣,使用人口最多的方言。雷州話以雷州市的雷城鎮(zhèn)、附城鎮(zhèn)、客路鎮(zhèn)、太平鎮(zhèn)、白沙鎮(zhèn)、南興鎮(zhèn)、松竹鎮(zhèn)、楊家鎮(zhèn)、沈塘鎮(zhèn)、湖光鎮(zhèn)和麻章鎮(zhèn)(現為麻章區(qū))的村民所使用的方言為標準。

目前所見關于雷州方言分布的確切、詳盡情況當為張振興先生上世紀80 年代中期的調查結論,現將其概括如下:雷州話主要分布在雷州市全境(客路鎮(zhèn)、英利鎮(zhèn)有部分為白話區(qū)和哎話區(qū)),徐聞縣全境(下橋鄉(xiāng)、曲屆鄉(xiāng)及縣屬國營農場有部分為白話區(qū)和哎話區(qū)),遂溪縣全境(北坡鎮(zhèn)、港門鎮(zhèn)、草潭鎮(zhèn)為白話區(qū),洋青鎮(zhèn)、楊柑鎮(zhèn)有部分為白話區(qū)和哎話區(qū)),麻章區(qū)湖光鎮(zhèn)、太平鎮(zhèn),開發(fā)區(qū)民安鎮(zhèn)、東山鎮(zhèn)、東簡鎮(zhèn)、硇洲鎮(zhèn),赤坎區(qū)和霞山區(qū)的部分地區(qū),廉江市橫山鎮(zhèn)、河堤鎮(zhèn)、新民鎮(zhèn)(部分鄉(xiāng)村為白話區(qū))、龍灣鎮(zhèn)、營仔鎮(zhèn)(部分鄉(xiāng)村為白話區(qū)),吳川市蘭石鎮(zhèn)、王村港鎮(zhèn)、覃巴鎮(zhèn)(部分鄉(xiāng)村為白話區(qū))。這個調查結論表明,雷州話在湛江市境內各地都有分布,幾乎遍及整個雷州半島及其周邊地區(qū),尤集中于雷州市、徐聞縣和遂溪縣。[4]根據《湛江市志》(北京:中華書局,2004 年)的記載,湛江市操雷州話的人口約占全市人口總量的51%(白話約占33%,哎話約占12%)。可見,雷州話的分布面積和人口數量均占據絕對優(yōu)勢,是湛江地區(qū)的強勢方言。

近30 年來,學界對雷州方言頗為重視,張振興、詹伯慧、甘于恩和林倫倫等著名學者都曾進行過專門研究,對雷州方言的地理分布、審音、音系、來源及其與雷州文化的關系等問題都進行了詳細考察,這些研究對雷州方言與閩南方言的關系均有涉及。本文從古代文獻中的記載出發(fā),再對其進行詳細的論述。考《雷州府志》之“民俗志·言語”條有云:

“雷之語三:有官語,即中州正音也,士大夫及城市居者能言之;有東語,亦名客語,與漳、潮大類,三縣九所鄉(xiāng)落皆通談此;有黎語,即瓊崖臨高之音,惟徐聞西鄉(xiāng)之言,他鄉(xiāng)莫曉……東語已謬,黎語亦侏亻離,非正韻,其孰齊之?”[5]

據此條文獻,從南宋至明萬歷時期雷州半島上的主要語言有官語、東語(客語)、黎語三種情況。按文獻所言,“官語”即代表當時“中州正音”的官話;“亦名客語”的“東語”因具有“與漳、潮大類”的特點,所以應指閩語。“黎語”當為雷州半島原住民的土著語,明代時在雷州已僅存于徐聞西鄉(xiāng)一帶。從“三縣九所鄉(xiāng)落皆通談此”可知,明代閩南語在雷州府所轄地區(qū)占據絕對地位。張光宇(1996)認為,閩方言歷史層次的時代背景包括,西晉、南朝和唐宋三個階段,地域來源包括,中原東部、中原西部(西晉、白讀)、江東吳語區(qū)(南朝,白讀)和長安音系統(tǒng)(唐宋,文讀)。細考歷史,明末以降,臺灣與閩南故土隔絕了三四百年,但兩地的文白異讀系統(tǒng)差異微乎其微,說明閩南文讀系統(tǒng)在明末以前早已在民間廣為流傳。至遲在南宋時期,閩語已經基本定型,此后處于核心地帶的閩語,沒有什么大的變動,只有邊陲和飛地因為語言接觸的影響,可以見到若干發(fā)展變化。[6]

此外,蔡葉青《海康漢族居民來源及具其分布》一文中所述的族群遷移即是有力的歷史證據:“海康農村聚族而居的村民絕大多數是講閩南方言雷州話的福建省移民……從來源上看,有百分之九十以上的族姓是分別自東晉至清代從福建省舊興化府蒲田縣和舊福州府福清縣遷來的移民,其中又以蒲田來的最多、占兩縣移民總數的百分之九十以上。”[7]結合上述語言類史料及大量已發(fā)現的史地證據看,古文獻中所記自唐宋至明代雷州半島的“閩語”當為以莆田話為主的古代閩南方言。

從語言本體出發(fā),雷州話與閩南話在語音方面表現出強烈的趨同性:一是文白異讀的共同性,雷州話在文白異讀這一點上與閩南話的共性十分明顯,現略舉數例如下:

三:雷州話文讀為[sam24],白讀為[sa24];

婦:雷州話文讀為[hu33],白讀為[pu33];

二是對上古音和中古音保留的共同性,表現很多,此處僅就“古匣母字讀為見母”這一常見于閩南語的現象略舉數例為證:

再從詞匯角度分析,雷歌方言中常用詞匯的顛倒,形容詞的重疊等也與閩南一帶的方言俚語相同:前者如將“客人”說成“人客”,“公雞”說成“雞公”,“熱鬧”說成“鬧熱”;后者如形容光明叫“光煙煙”,形容黑暗叫“暗摸摸”;形容人瘦叫“瘦枝枝”,形容人胖叫“肥禿禿”等。限于篇幅,不再贅舉。在前文所舉的三首雷州歌中,“日頭”(太陽)、“目汁”(眼淚)、“乜”(什么)和“儂”(小孩)等詞匯與閩南方言詞匯語義表達是一致的。

綜上可知,雷州方言是閩語的一種次方言,屬閩南話在粵西的地域分支。雷州方言與閩南方言有著共同的源頭,即古閩語,承載、繼承和發(fā)展著古閩語的基本要素。雷州方言區(qū)是閩方言區(qū)的一塊“飛地”,古代閩南方言民歌“雷州歌”,自古傳入這塊閩南方言的“飛地”之后,便在粵西雷州文化的中心區(qū)雷州府(后名海康)和輻射區(qū)得以繁衍,并在漫長的歷史進程中逐漸發(fā)展和演變成了今天的樣貌。[8]綜上,雷州歌的基礎方言是閩南方言,是雷州歌得以形成的重要歷史緣由,也是雷州民歌的生存和發(fā)展的重要紐帶,這是毋庸置疑的。

三、雷州歌的格律及其用韻

要論雷州歌的用韻,先要談談雷州歌的格律。所謂格律,即創(chuàng)作韻文所依照的格式和韻律。雷州歌唱詞的格律包含字數、句數、頓逗、平仄和用韻等5 個方面:

1.雷州歌唱詞每首4 句,每句7 字(有的句子在句首加上2~3 個字,叫做“歌墊”,也稱襯字,有“歌墊”的句子9~10 個字),在形制上類似七言絕句。

2.一般每句4、3 分頓,有“歌墊”的句子則2/3、4、3 分頓(“歌墊”在演唱時多用感嘆或念白方式單獨唱出,不影響正文的韻律和節(jié)奏)。

3.押句尾韻,第1、2、4 句末字入韻。其中第1 句第7 字為仄聲字;第2 句的第4 字為陽平聲字,第7 字為陰平聲字;第3 句的第7 字為仄聲字;第4 句的第4 字和第7 字為陽平聲字。

民歌音樂藝術特色和地域文化內涵都與它們各自的方言有密切聯(lián)系,一種民歌的曲調和韻律特點,歸根結底還是取決于傳唱主體所操持的語言,尤其韻母和聲調及其音值,直接影響其旋律、唱腔及韻味。據上文所述,雷歌的傳唱主體是西遷的閩人,其基礎方言是在古閩南話(宋明時期的莆田話)基礎上形成的雷州話。雷歌在明代初年已經發(fā)展為今體雷歌了。雷歌在發(fā)展的過程中。受到了雷州文化、閩南文化和中原文化的綜合影響。形成了特有的唱腔和旋律。因此,方言形態(tài)是方言民歌生成和發(fā)展的真正決定因素,對方言民歌的研究,對其基礎方言的語音性質,是絕不能避而不談,這是毋庸置疑的。尤其方言韻母系統(tǒng)與民歌格律平仄和韻腳等的關系最為緊密,所以我們有必要來研究一下雷州話的韻母系統(tǒng)。

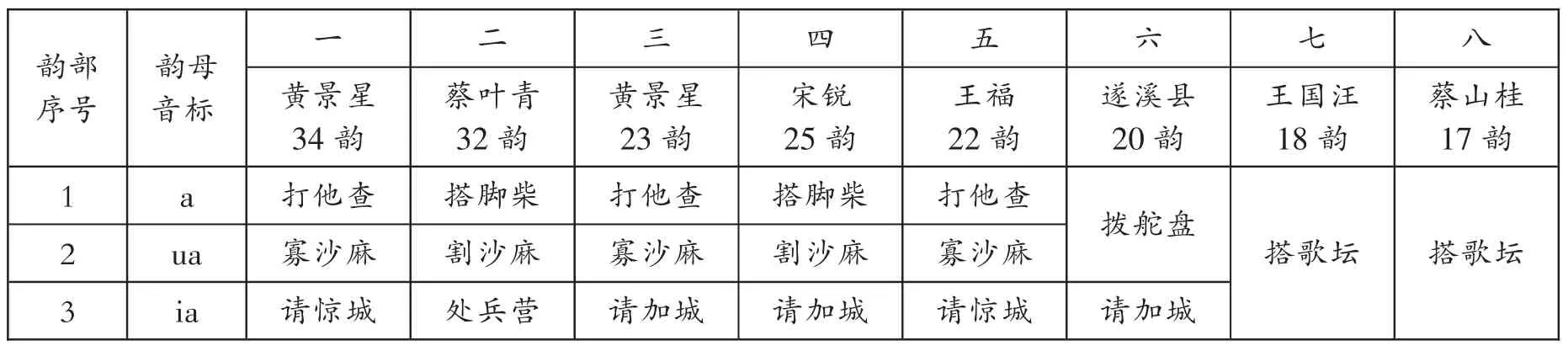

張振興《廣東海康方言記略》(1987),詳細記錄了以雷城鎮(zhèn)的方言為代表的雷州話。介紹了雷州話的語音系統(tǒng):聲母16 個(含零聲母),韻母47 個(其中舒聲韻33,入聲韻14),單字聲調8個(陰平24;陰上31;陰去21;陰入5;陽平11;陽上33;陽去55;陽入1)。為直觀、明晰之便,我們制作了依韻尾及韻頭分類的雷州方言韻母系統(tǒng)分項明細表:

表2:雷州話舒聲47 韻表(舒聲33 韻,促聲14 韻,含聲化韻)

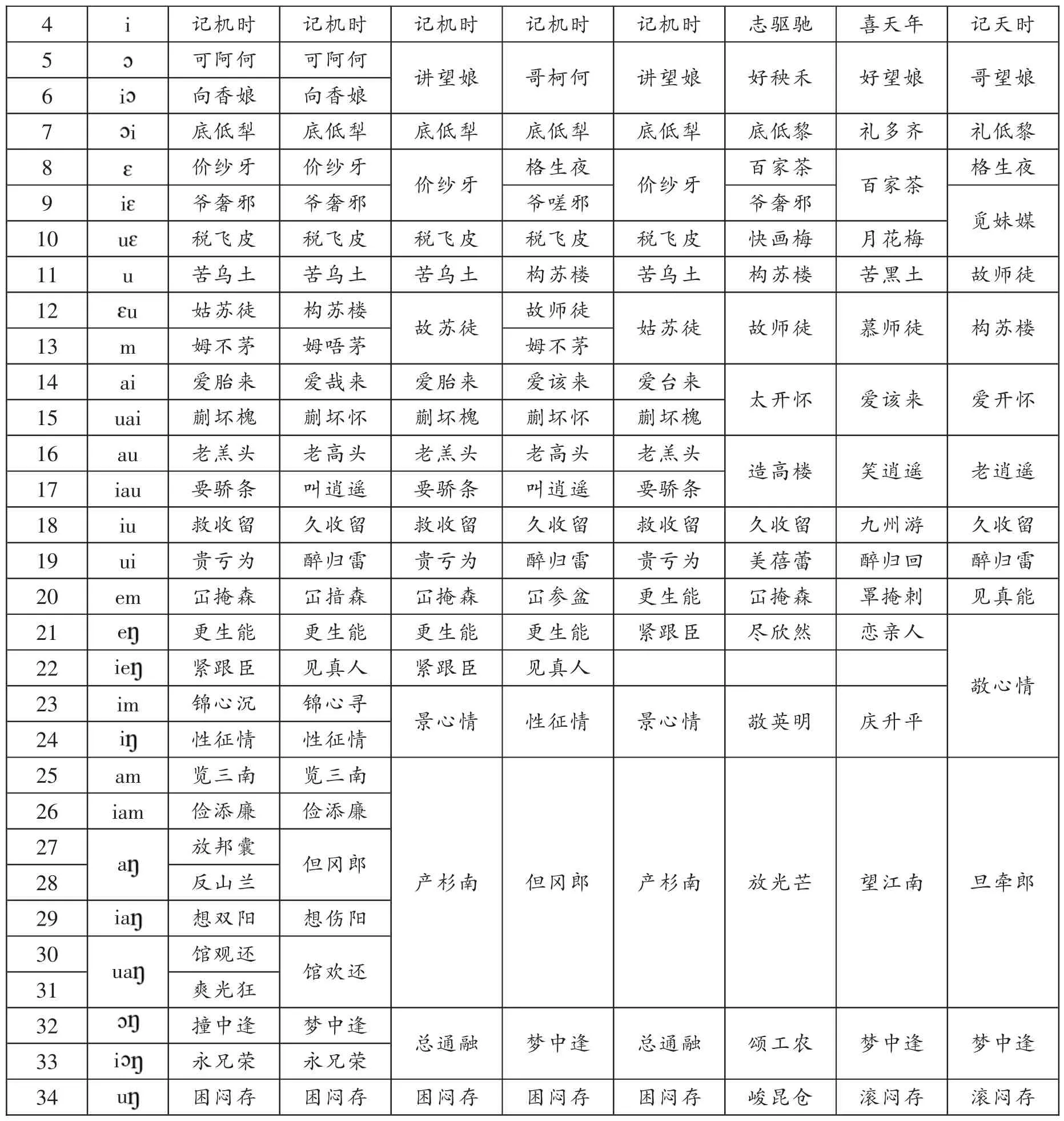

經研究可知,清末民初,海康優(yōu)貢生黃景星編寫的《新編雷歌韻譜》是迄今為止最早記載雷州民歌用韻的文獻,它把雷州歌韻劃分為34 部(其書已亡軼,筆者多方搜尋未果),僅34 個韻目名存于黃氏自著的《通俗雜字歌全韻》(道南印務局,1925 年,其韻目名見下表3)之中。因雷歌第一、二、四句的末字入韻,三個韻腳平仄通葉,故黃景星采用三個漢字作為一個韻部的名稱,如“打他查”“寡沙麻”“請驚城”等,后之學者皆沿襲此例,僅在個別韻目的代表字選用上做了改變。

對比表2 可知,黃氏的34 韻劃分,實際上是根據是雷州話的韻母系統(tǒng)做出的詳細分部,但有意思的是,黃氏在《通俗雜字歌全韻》中又將雷州歌韻合并為23 種:打他查、寡沙麻、請加城、記機時、講望娘、底低犁、價紗牙、稅飛皮、苦烏土、故蘇徒、愛胎來、蒯壞槐、老羔頭、要驕條、救收留、貴虧為、冚掩森、更生能、緊跟臣、景心情、產杉南、總通融、困悶存。除此之外,目前可見的雷歌韻書種類雖然紛繁,名稱大同小異,但基本承襲黃景星而稍有改變。

本文選取其中有代表性的八家,制作成雷州歌韻部分合對照表(表中排列各家分韻,首先按照韻部從分到合的情況從左至右排序,但因蔡葉青32 韻的分部,是據方言韻系而不從實際歌韻,故與黃景星34 韻先列于左第1、2 列,其余各家分韻則又依照時代先后列于右3~8 列):

表3:雷州歌韻部分合情況對照表

表中列舉的八種著作及其韻部劃分情況分別是:1.黃景星《新編雷歌韻譜》(1924 年)34 韻;2.蔡葉青《海康方言志》(1991 年)32 韻;3.黃景星《通俗雜字歌全韻》(1925 年)23 韻;4.宋銳《雷州歌韻》(1970 年)25 韻;5.王福《雷州歌韻及其特點》(1976 年)22 韻;6.遂溪縣河頭中學語文教研組《雷州話同音字匯編》(1978 年)20 韻;7.王國汪《雷州歌韻集成》(1993 年)18 韻;8.蔡山桂《新編雷州歌韻》(1995 年)17 韻。具體出版社不贅舉。

從上表可以明顯看到,雷州歌的用韻,80 多年來(1924~1995)一直在不斷簡化和合并。一般來說,韻書分韻的合并和簡化主要有兩種不同的情況:

第一種情況是韻書編纂宗旨的改變。即從“兼收并蓄”地反映虛擬音系(如《切韻》《廣韻》的分韻),變?yōu)榉蠈嶋H用韻情況(如《中原音韻》《中州全韻》的分韻)。黃景星34 韻和23 韻的兩種劃分,正是體現了黃氏的兩種不同編纂原則,蔡葉青《海康方言志》依然分為32 韻,即是從方言音系出發(fā)而不從傳唱的實際情況出發(fā)的分韻。

第二種情況是諷詠、誦唱的現實需要的改變。韻書所記錄的語音已經發(fā)生了較大變化,從前的用韻不再和諧,只能重新編寫韻書,更新分韻歸部。詹南生在《雷州歌韻及其合并簡介》一文中說:“20 多年來,雷州半島的知識分子和廣大群眾所創(chuàng)作的雷歌……數以萬計。這么多的雷歌所使用的歌韻,基本上是按照上述的25 種韻(按:指宋銳《雷州歌韻》的25 韻)寫作的,并已獲得雷州廣大人民群眾的認同。這25 種韻中的姆不茅一韻只有三個字,極少使用,實際上使用的是24 種。”[9]這里所述正是韻部合并過程的一個具體表現。

若細細論來,除上述兩種情況之外,還有若干問題亟待闡明:雷歌有34 韻(或32 韻)是基于方言音系的劃分,但雷歌形式多樣(如口頭歌和榜歌創(chuàng)作主體、形式和用途均大相徑庭),當時(20 世紀初葉至20 年代前后)是否存有34 韻的精細、嚴格劃分?或者同時存在34 韻(或32韻)和23 韻兩套寬嚴不同的分韻標準?如果說從34 韻(或32 韻)到23 韻體現了雷歌用韻寬簡、自由的趨勢,那么再進一步合并到17 韻,是否體現了現代漢語普通話的強勢干涉甚至融合?雷州半島方言區(qū)共存的其他漢語方言(尤其強勢的粵方言分支湛江白話)對雷歌用韻的影響又是怎樣的?這些問題,雷州話音系的歷史演變,細致研究百年來雷歌韻腳用字的具體情況,才能得出正確結論。這是很值得進行深入研究的領域,筆者將在后續(xù)研究中做進一步的探討。

注釋:

[1]目前可見只有《通俗雜字歌全韻》和《榜歌分類法匯選目錄》。另據學界引述,還有《雷州歌韻分類》《歌韻集成》和《新編雷歌韻譜》三種存目。

[2]楊勵軒:《雷歌研究歷程、格局及其問題》,《廣東海洋大學學報》(人文社科版)2013 第4 期。

[3]海話即史乘中所稱“海僚話”,可看做粵語的一種土語,主要通行于廉江沿海地區(qū),使用人口較少。

[4]詳見張振興《廣東省雷州半島的方言分布》和《廣東海康方言記略》兩篇文章,分別載于《方言》1986 年第3 期,第204~218 頁和1987 年第4 期,第264~282 頁。

[5]歐陽保編纂:《萬歷雷州府志(日本藏中國罕見地方志叢刊影印本)》卷五,書目文獻出版社,1990 年,第205 頁。

[6]張光宇:《論閩方言的形成》,《中國語文》1996 年第1 期。

[7]蔡葉青:《海康漢族居民來源及分布》,《海康文史》1988 年第1 期。

[8]劉剛:《簡論雷州方言與閩南方言的文化淵源——以語音、詞匯、語法和古文獻為視角的考察》,《廣東海洋大學學報》(人文社科版)2012 年第5 期。

[9]詹南生:《雷州歌韻及其合并簡介》一文,收錄于林濤主編《雷歌大全》(上冊),北京:中國戲劇出版社,2006 年,第295~296 頁。