林語堂早期(1914~1928)漢譯活動研究

——以期刊譯文為中心

陳智淦

(廈門大學 嘉庚學院,福建 廈門 361021)

一、引言

林語堂曾自詡自己的“最大長處是對外國人講中國文化,而對中國人講外國文化”,[1]但國內學術界長期忽視其“對中國人講外國文化”所做的貢獻。萬平近曾指出:“在林語堂的創作道路上,《吾國與吾民》是一部重要的著作,從這部著作開始,他把寫作園地從國內轉向國外,用中文寫作為主轉向以英文寫作為主。此后,他接二連三地發表這類‘對外國人講中國文化’的作品。”[2]可以說,1935 年是林語堂進行“對中講外”和“對外講中”的一個重要轉折點。時至今日,國內學術界依舊認同林語堂翻譯活動的主要貢獻在于其漢譯英活動,如周寧等認為,“林語堂的‘對中國人講外國文化’似乎并沒有胡適等人那樣投入且影響巨大,除了早年所譯介的少量西方文藝論著與文學作品及晚年編訂的‘漢英詞典’以外,他的主要成就與獨特貢獻應當顯示在‘對外國人講中國文化’上。”[3]王少娣在介紹林語堂翻譯活動的文本選擇以及著譯分析時同樣全部集中于其英譯作品,而輕描淡寫其漢譯作品和漢譯活動,“1928 年到1930 年期間,林語堂……將外國文學的不同形式引入了中國,為當時的中國新文學建設做出了自己的努力。”[4]另一方面,長期以來,出版社在編纂作家全集時往往更傾向于其創作而非譯作,林語堂的中文譯著以及他在各類期刊雜志、報紙上發表的大量單篇的漢譯文章(尤其在民國時期)在全集編纂中均長期備受輕視。可見,國內學術界研究者和出版社均相對忽視林語堂漢譯作品(包括譯著和文章,即譯書和譯文),且林語堂自身存在“輕視”漢譯活動的假象。這些主、客觀原因共同制約了林語堂漢譯活動研究的深入展開。著名學者許鈞在談到翻譯研究的譯入與譯出時也指出,在19和20 世紀,“眾多曾留學海外的知識分子大批量地翻譯了西學中的思想、技術、文化和文學話語系統。”[5]林語堂在中國文學作品和文化的譯出方面所做的貢獻毋庸置疑,但他參與20 世紀外國文學作品和文化的譯入活動也不容忽視。

如果以林語堂的個案而言,他翻譯成中文的文學翻譯作品(包括譯著和文章)不能排除在其個人文學作品的行列之外。林語堂的女兒林太乙在《林語堂傳》一書附錄《林語堂中英文著作及翻譯作品總目》中單獨列出6 部英譯中的翻譯作品[6];朱立文編寫的《林語堂著譯及其研究資料系年目錄》一書共列有林語堂翻譯的著作21 部,其中包括6 部英譯漢譯著。[7]林太乙和朱立文兩人共同認可的林語堂曾翻譯過的6 部英譯漢譯著是:《新俄學生日記》《易卜生評傳及其情書》《賣花女》《國民革命外紀》《新的文評》《女子與知識》。然而,該6 部中文譯著僅僅是林語堂從事漢譯活動的冰山一角,全面整理林語堂未發表的和已發表的散見于各類報刊雜志的單篇漢譯文章更是林語堂漢譯活動研究的重要組成部分,如王建開所言:“中國現代文藝期刊(1919~1949)是翻譯活動的重要組成部分,包含了豐富的譯介信息。而傳統的翻譯史研究習慣上只注意單行本譯著,造成明顯的欠缺。譯介研究若不包括期刊的內容,將是不完整的。”[8]因為“研究中國現代作家……以初期發表作品的原始報刊及著作初版本為基本線索擴展史料,有利于了解作家創作的真實情況。”[9]要扭轉林語堂“重英譯而輕漢譯”的假象,就有必要系統展開林語堂漢譯活動的研究,“如何進一步詳細考證其漢譯活動并系統梳理其漢譯作品的研究工作面臨著艱巨的挑戰,除了厘清漢譯譯著的資料之外,全面整理林語堂散見于各類期刊雜志的漢譯文章更是當務之急。”[10]截止目前,僅有程桂婷從單篇漢譯文章發表的時間、刊物、原文的語種與覆蓋面、漢譯者的翻譯水平與風格、漢譯文章的具體內容等方面推斷,林語堂曾使用“予宰”的筆名于1940~1941 年發表在上海的《天下事》《宇宙風:乙刊》以及《國際間》等3 中刊物上共計27 篇的漢譯文章。[11]實際上,林語堂的漢譯活動持續時間跨度長,他“從事漢譯工作前后跨度長達50 余年”[12],即1914 年11 月至1966 年12 月。真正的林語堂全集的完整書目應該“包括林語堂原著(中、英、德文)以及他自己所作的譯文(英譯中、中譯英、德譯中)”。[13]遺憾的是,國內外學術界至今并未系統梳理和探討林語堂在上海圣約翰大學求學時期(1911 年9 月至1916 年7 月)前后長達近5 年的創作與翻譯經歷及這段經歷對其后文學創作與翻譯的影響,更未系統探討他在留學歐美前后在語言學領域的漢譯活動。林語堂在1919 年8 月赴美留學之前,他在字典學方面的研究有所建樹,他于1917 年10 月自編自譯《創設漢字索引制議》,該編譯活動處于其語言學研究的學徒階段。林語堂在1923 年4 月結束留學生涯,歸國后初期主要致力于語言學的教學與研究,兩次(1923 年7 月和1928 年3 月)進行語言學論文的法譯漢翻譯活動前后時間相隔將近5 年,其間(1925 年5 月)還進行過一次涉及英語、德語和法語的編譯活動。

眾所周知,譯介研究的論述方法主要包括譯介概述與影響剖析。“譯介概述(有時略帶分析)是史料的梳理,影響研究則屬理論探究,涉及歷史和文化因素。前者偏具體事例(譯本)的描述,后者重背景分析,各有所長,可為互補。”[14]鑒于“研究譯者翻譯活動中的動機和目的或許更有助于深入理解譯者”[15],因林語堂漢譯作品數量眾多、體裁、文類復雜且從事漢譯活動的時間跨度長,受文章篇幅所限,本文僅以林語堂早年(1914~1928)在期刊中發表的漢譯文章為中心,結合他進行漢譯活動時的社會、國內外政治形勢、歷史背景和文化環境等因素,以這些單篇漢譯文章的發表時間為順序,對他在漢譯活動逐一進行概述,厘清林語堂相關的漢譯活動史料,并分析他從事這些漢譯活動的動機與影響。

二、上海圣約翰大學時期的漢譯活動

林語堂首次正式發表的翻譯作品是英譯漢作品還是漢譯英作品呢?曾爾奇認為,林語堂“在大學期間將圖書館中5000 多冊英文藏書全部都翻譯了一遍,一時轟動校園”,并將之視為“林語堂翻譯生涯的起點”,該種言論似有嘩眾取寵之嫌,他進一步認為:“1925 年,林語堂翻譯了一首外國民謠,這首被發表在《論語》雜志上的譯作是林語堂第一次發表的一篇完整翻譯作品”。[16]其實,這些表述均與林語堂的翻譯史料嚴重不符。

(一)概述

1914 年,在上海圣約翰大學讀書期間(大學三年級)的林語堂就開始邁出了漢譯活動的第一步。時年11 月,他以“譯者林玉堂”的署名方式在《約翰聲》第25 卷第8 期(中文部分第1~3頁)發表了第一篇漢譯文《卜舫濟先生論歐戰之影響于中國》[17],邁出了從事漢譯活動的第一步。該文的原文作者是卜舫濟(Francis Lister Hawks Port,1864~1947),他于1886 年作為美國圣公會傳教士派往上海,并在該教會在華創辦的第一所大學(圣約翰書院)擔任英語教習。兩年后他升任該校校長,并在1905 年該校成為一所四年制本科大學時擔任首任校長,直至1941 年辭去校長職務。

(二)動機

林語堂選擇在其大學期間(甚至整個寫作生涯)首次嘗試漢譯討論歐戰對中國影響的原因至少有二:

首先,這與林語堂從1913 年11 月起擔任校刊《約翰聲》英文編輯不無關系。《約翰聲》創刊于1899 年,由上海圣約翰大學發行,屬于大學校刊,是我國較早的文理綜合性大學學報之一。該刊物每期分為中文和英文兩部分,除了刊有介紹該校、該校學生團體狀況的內容以及一些宣揚基督教的文章之外,還刊登譯文、學術論文、國內外時事評論,涉及政治、經濟、教育、文學,具有很強的學術性。“卜舫濟是一位成就卓著的教育家,對中國的國情和時局都有自己的見解。他一生所著甚多且多與中國有關”[18],身為校長的卜舫濟幾乎在該期刊每期的英文部分里都會以F.L.H.P.為筆名發表一篇英文社論。1914 年9 月,卜舫濟在《約翰聲》第25 卷第6 期(英文部分第1~3 頁)同樣以F.L.H.P.為筆名發表的一篇英文社論Editorial,原英文文章并沒有標題。[19]林語堂從1913 年11 月起擔任《約翰聲》英文編輯,因而更有機會詳細閱讀該校刊里的每一篇文章。原文的發表時間為1914 年9 月,此時距第一次世界大戰的爆發已近2 個月。

其次,林語堂的初次漢譯活動以校長卜舫濟的時政論文作為翻譯試筆的對象,也與當時圣約翰大學的整體校園環境有一定關系。與林語堂首次漢譯的文章同期發表的還有葉起鳳翻譯的《史達格先生論歐戰之原因》(6~8 頁)、許楚濤的《擬送人赴歐洲觀戰序》(10~11 頁)以及署名T.Y.Ziang 的Causes of the War as Seen from Both Sides (23~27 頁)和D.Y.Lee 的China and the War(27~31 頁)等4 篇探討歐戰的中、英文文章或譯文。這類文章在同期校刊上發表足以看出圣約翰大學師生對國際時政關注的程度。

(三)影響

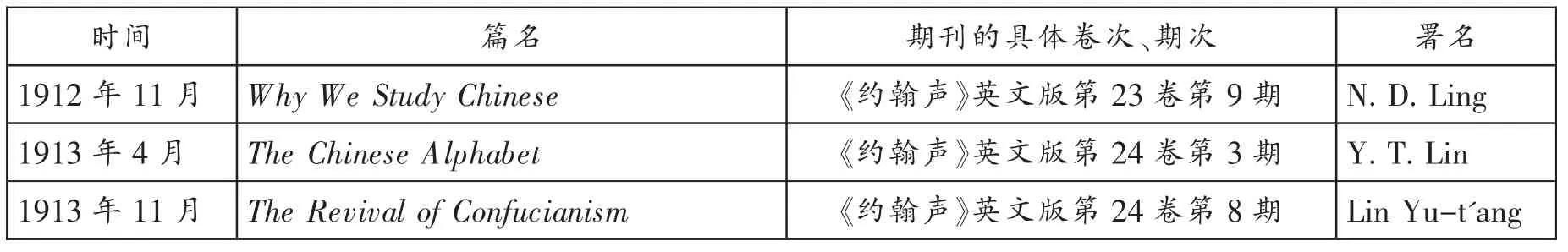

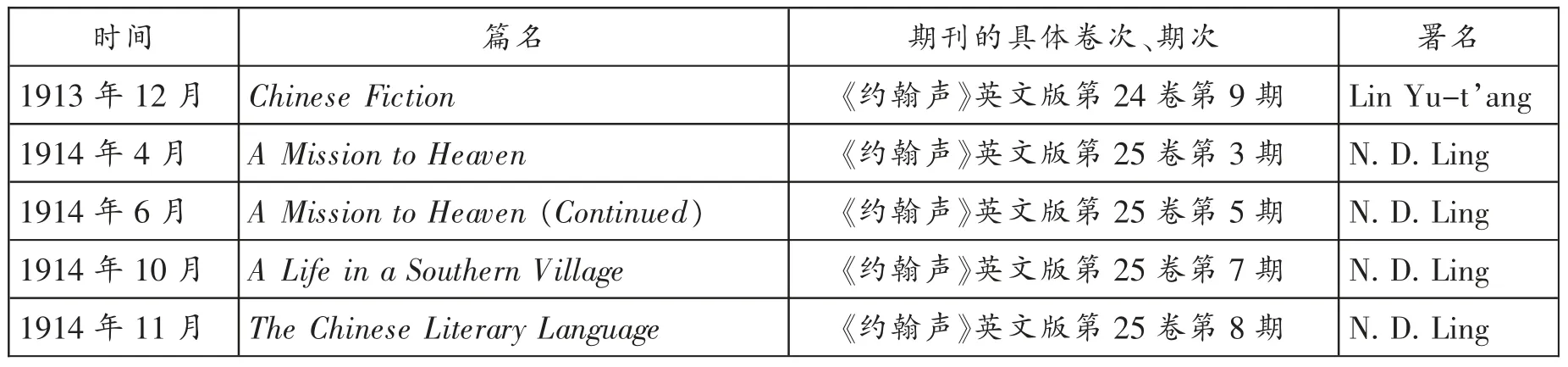

此次漢譯活動對林語堂的影響無疑是深遠的。據筆者統計,林語堂在首次正式發表該篇漢譯文之前(即1912 年11 月至1914 年11 月),曾以多種署名的方式在校刊《約翰聲》上發表論說文、小說等英文文章,共計8 篇。具體如下表所示:

實際上,雖然林語堂在整個大學期間(即1911 年至1916 年)在《約翰聲》《約翰年刊》等刊物正式發表的中、英文的文章近30 篇,體裁包括論說文、小說、散文、演講稿、新聞報道和譯文等,但《卜舫濟先生論歐戰之影響于中國》是他在此期間發表的唯一一篇(漢譯)譯文,而他于1916 年4 月以“林玉堂”的署名方式發表的《班長權議》則是在此期間寫作的唯一一篇中文論說文。這也從側面說明了林語堂從小在教會學校接受教育的弊端之一:英文表達能力強于中文。如他在自傳中所言,自從上了大學后,“從此我與英文的關系永不斷絕,而與所有的中文基礎便告無緣了。照現在看起來,當時我的中文基礎其實也是浮泛不深的。”[20]他在《八十自敘》中也再次聲明,“因為我上教會學校,把國文忽略了。結果是中文弄得僅僅半通。”[21]因此,林語堂在此次中文譯文之前除了改原文標題Editorial 為《卜舫濟先生論歐戰之影響于中國》之外,還特別注明類似于譯者前言的文字說明:“本篇系卜監督所著,已登上期本集西文論中。生復譯為華文,以供眾同文者覽。辭陋不足達意,閱者諒之。”[22]其實,該段文字說明有一處錯誤表述。原文并非發表在《約翰聲》的上期(即第7 期),而是上上期,即第6 期。

縱觀林語堂一生參與的大量漢譯活動,類似對自己中文譯文不自信的表達非常罕見,林語堂大學畢業后在北京清華學校任教期間知恥而后勇,開始逛琉璃廠,認真在中文上下工夫,看《紅樓夢》學北京話。從此,林語堂盡管從1917 年開始中文寫作,但他并沒有再持續進行漢譯活動或漢語寫作,直到近3 年之后,林語堂才再次進行已中斷近3 年的漢譯活動。可見,林語堂初次“試水”漢譯活動是一次對自己中文表達不自信的試筆體驗,可視為萌芽階段。林語堂首次正式發表的翻譯作品不是漢譯英作品,而是英譯漢作品《卜舫濟先生論歐戰之影響于中國》。

三、留學歐美之前的漢譯活動

在中國現代語言學史上,林語堂是在漢語音韻學、聲類、韻部、漢語古代方言、漢語現代方言、國語羅馬字的研制、漢字索引、字典檢字和翻譯理論等語言學諸多領域里研究成績斐然、學術影響深遠的重要學者之一。林語堂早在1919 年8 月負笈歐美之前就埋頭研究語言學,涉獵語言學研究的各個領域,學術研究成果還獲得了蔡元培、錢玄同等人的認可。“他的語言學論文能用新的科學的方法說明舊的材料,是當時傳統的語言學研究者所未涉足的……林語堂的語言研究在當時獨辟蹊徑,其論文為研究漢語音韻、方言和文字改革的重要參考。”[23]林語堂在學術研究中除了埋頭于語言學的多個領域之外,他還在語言學論文的漢譯活動方面有所建樹。

(一)概述

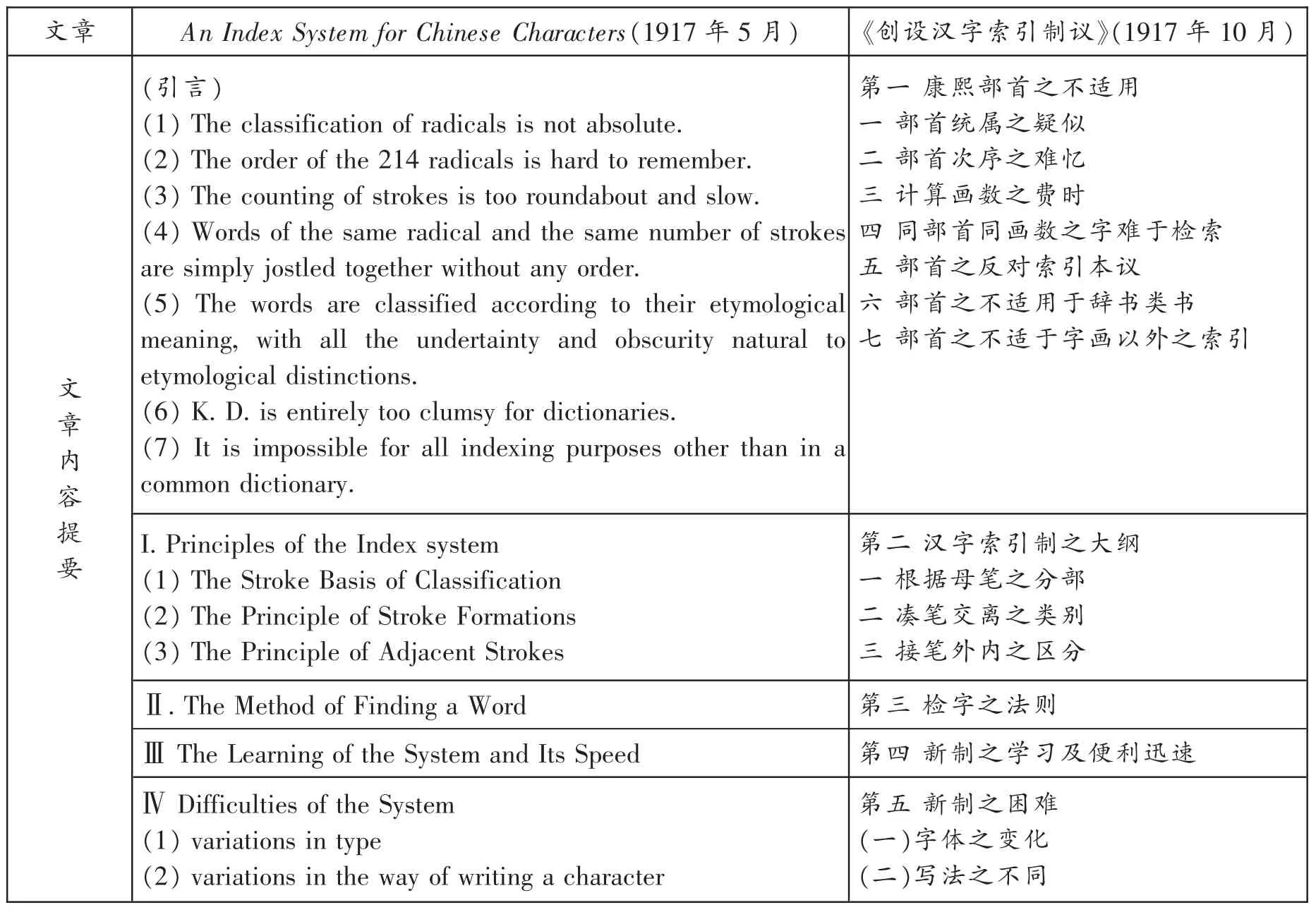

1917 年10 月25 日,林語堂在《科學》第3 卷第10 期的附錄部分發表《創設漢字索引制議》,署名“林玉堂”。[24]該文其實是林語堂改編的自譯文章,其英文原文是1917 年5 月刊載于The Tsing Hua Journal(英文版)第2 卷第7 期的文章An Index System for Chinese Characters。原英文的正文前注有作者(Lin Yu-t’ang)及單位(Tsing Hua College),并標注“注意:該新制已獲蔡元培先生及其他知名權威人士的認同。——編者”(N.B.——This new system has been approved by Mr.Ts’ai Yuan-p’ei and other eminent authorities.——Ed.)等字樣。[25]鄭錦懷認為:“這是林語堂所撰《漢字索引制》的英文版。”[26]即該文是林語堂于1918 年1 月在《清華學報》第3 卷第2 期署名“林玉堂”的文章《漢字索引制》的英文版。對比《創設漢字索引制議》(1917 年10 月)、《漢字索引制》(1918 年1 月)與英文原文An Index System for Chinese Characters(1917 年5 月)等3 篇文章的具體內容不難發現,這種觀點其實有待商榷。英文原文An Index System for Chinese Characters(1917 年5 月)與《創設漢字索引制議》(1917 年10 月)的內容提要概述如下表所示:

由上表所列兩篇文章的要點可知,兩篇文章的內容框架幾乎一致,甚至兩篇文章針對同一問題展開議論時所舉例子相同也比比皆是,但并非完全是英文與中文的對譯文章。比如,林語堂在英文原文中質疑康熙字典按字義歸納的部首檢字過于迂曲荒謬,“By the way,it may be asked how much of the ‘meat’ (肉radical) is there in the characters 肯and 肖(willing and similar),and how much of the ‘moon” (月radical) is there in 有and 服(to possess and to clothe)?”[27]在漢譯文中,林語堂的表述是:“例如和字何以屬‘口’,融字何以屬‘融’……又如肯肖盼胡何以屬‘肉’,有服朏胸何以屬‘月’,諸如此類,不勝枚舉。”[28]又如,林語堂在原文最后一節中提及字體的變化時說,“For the first,the different changes in form and composition which a Chinese character is not infrequently subject to,all the different forms are made to appear,with a proper cross reference,just as in the English dictionary,‘thwack’ is referred to ‘whack,’ and ‘enure’ to‘inure.’ ”[29]在漢譯文中,林語堂則改為:“通同古俗之字依字書例皆重出之,惟屬要部而常見者(如俞兪彔錄之類),恐重復太多,檢者不便。故皆憑其正確或常見者,設為定準,不重出焉。說明所列約五十余式。”[30]上述中、英文的表述顯然是針對文章的不同受眾主體而進行的改編或改譯。此外,《創設漢字索引制議》文末還附有《附漢字索引制證解》。

可見,雖然《創設漢字索引制議》(1917 年10 月)是林語堂經過一定變動改編的自譯文,可視為對An Index System for Chinese Characters(1917 年5 月)一文的編譯活動。《漢字索引制》一文開頭附有蔡元培寫于1917 年5 月9 日的序文,且該文最后一段對自己創設漢字索引制的期許(“新制之作,應社會一要需,作者既深感其事之難,又極望同志之助,或者賜之匡正,藉共切磋,使此制得成完璧,則幸甚矣。”)[31]與《創設漢字索引制議》一文的結尾(“新制之作,應社會上一需要,著者既深感其事之難,又極望同志之助。或者賜之匡正,藉共切磋。使此制得成完璧,則幸甚矣”)[32]幾乎如出一轍。然而,《漢字索引制》(1918 年1 月)并非林語堂的自譯文,而是對前兩篇文章進行簡潔扼要的概述,也可以把《漢字索引制》視為《創設漢字索引制議》的縮寫本,兩篇文章的內容要點是一致的,即批判傳統康熙字典的部首分類法,提倡以筆畫進行分類。

值得一提的是,1933 年5 月,林語堂結集初版的《語言學論叢》由上海開明書店發行(次年11 月再版)。該著作雖然收有《漢字索引制說明》(1918 年2 月),該文的標題后正文前注有“附蔡孑民先生序 錢玄同先生跋”等字樣[33],且文末標注“一九一七,十二,三。”[34]然而,它并未收錄《漢字索引制》(1918 年1 月)、《創設漢字索引制議》(1917 年10 月)等兩篇文章。換言之,林語堂在漢字索引制方面正式發表的中、英文文章至少有4 篇,其中的兩篇文章可視為林語堂進行自編自譯的漢譯活動的成果。

(二)動機

這次編譯活動與林語堂早年對學術著作權強烈保護意識的形成有一定關聯。學術界普遍認為,林語堂強烈的版權保護意識與其20 世紀30 年代前后從事出版、編輯等活動有關,“1929 年至1930 年,林語堂親身經歷上海的世界書局侵犯其《開明英文讀本》著作權的官司糾紛事件……更讓林語堂重視版權保護的意識。”[35]實際上,林語堂早在1917 年進行有關漢字索引制的研究與編譯活動時,他就開始意識到著作權保護的重要性。根據1919 年6 月30 日第1222 號《政府公報》批示“內務部批第二七○號”“原具呈人林玉堂呈一件請將漢字索引制一種著作物注冊給照由”:“據呈送漢字索引制一種著作物,請予注冊給照等情,并樣本二份送部核,與著作權法第一條暨第四條相符,應準注冊。合行批示,仰即遵照著作權法注冊程序及規費施行細則第十五條,繳納注冊費銀五元,以便發給執照。此批。。中華民國八年六月二十六日。兼署內務部長朱。”[36]這足以表明,林語堂對著作權法的重視程度,他把漢字索引制作為著作物進行注冊。

(三)影響

林語堂的此次漢譯活動對其后來在語言學領域(尤其是字典學)的學術研究的影響巨大。1918 年2 月15 日,林語堂又在《新青年》第4 卷第2 號(期)上發表《漢字索引制說明》(附表),該文同樣署名“林玉堂”,對《漢字索引制》一文進行修改補充完善,正文后除了附有題為《蔡孑民先生序》(文末標注“六年,五月,九日,蔡元培敘”)之外,還附有錢玄同撰寫的另一篇序言(文末標注“一九一八年,一月,五日。錢玄同”)[37]。林語堂推動漢字索引制改革持續其一生,《林語堂當代漢英詞典》(1972)與其早年有關漢字索引制相關的中、英論文交相輝映,“是他一生推動漢字索引改革的完美句點……此一詞典堪稱為語堂先生一生研究漢字索引改革的‘科學’”。[38]

另一方面,此次編譯活動還可以看出林語堂對學術研究一貫堅持持之以恒的嚴謹學術態度。林語堂對漢字索引制問題的探討還可以從他與錢玄同的通訊往來《論漢字索引制及西洋文學》(發表于1918 年4 月15 日《新青年》第4 卷第4 期第366~368 頁)一文看出。林語堂隨后更是把對索引制問題的探討引入到其他學科中。1926 年4 月26 日,林語堂在《語絲》第76 期發表《圖書索引之新法》一文,首次提出“按國音新韻三十六分為開、齊、合、撮、特別五類”[39],作為圖書、人名索引及辭書等編目的依據。同年,林語堂編撰的《漢字末筆索引法》由上海的商務印書館出版發行。在林語堂逝世之后,即1976 年12 月,其所編的《紅樓夢人名索引》An Index to the Persons in the Red Chamber Dream 由臺北的華岡出版社出版。

四、留學歐美結束后的漢譯活動

1919 年8 月,林語堂開啟了留學歐美的征程。他在美國哈佛大學、德國萊比錫大學專攻現代語言學、語文學,并于1923 年1 月以論文《古代中國語音學》獲得萊比錫大學語言學博士學位。1923 年4 月,林語堂結束了近4 年的留學生涯,學成回國的林語堂被北京大學聘為英文系語言學教授,主講《英文語音之研究與練習》和《英國語言之變遷與構造》等課程。在教學之余,林語堂不但延續自己出國前就開始的語言學研究,繼續進行古漢語音韻研究,鉆研了《廣韻》《音學辨微》等中國古代音韻學的著作,彌補他接受教會學校教育造成的“文化斷層”,而且他還在此領域再次踏上自己漢譯活動的征途。

(一)概述

首先,1923 年7 月,林語堂在《國學季刊》1923 年第1 卷第3 期(第475~498 頁)發表其翻譯的瑞典大學教授珂羅倔倫(Bernhard Karlgren)的論文《答馬斯貝羅(Maspero)論切韻之音》。[40]該篇漢譯文章共計20 頁(第475~494 頁),緊隨譯文后還附有一篇跋(第494~497 頁),并注明日期和譯者:“十二年,七月廿,林玉堂跋”[41],從這篇長達4 頁的跋可以看出,該論文原文是法語,他是在1923 年夏天回國后但尚未到北大任教時完成翻譯的。

其次,1925 年5 月3 日,林語堂在《歌謠周刊》第89 期(第6~8 頁)發表《關于中國方言的洋文論著目錄》一文,署名“林語堂”這是一次編譯活動。該文所列書目除個別為德語、法語著作之外,大部分是英語著作,包括苗族、臺灣土著、西南土著、海南土著以及12 種地方方言字匯等5個部分,并聲明文獻的具體來源:“本篇所列大半根據(1)M·llendorff 在China Mission Year Book 1896,(2)Karlgren 在Phonolgie Chinoise 所引。”[42]

再次,1928 年3 月25 日,林語堂在《東方雜志》第25 卷第6 期(第71~81 頁)發表其翻譯的戴密微的論文《印度支那語言書目》,同樣署名“林語堂”。[43]通過譯文前的“弁言”標注的日期,即“十七,一,十八,譯者記”(1928 年1 月18 日),以及譯文末尾標注的日期,即“十七,一,八日譯”(1928 年1 月8 日)[44]可以看出,他是在1928 年1 月8 日至18 日之間完成此次法譯漢的論文翻譯活動,并在兩個月后發表該譯文。

總之,以上兩篇法譯漢的論文《印度支那語言書目》《答馬斯貝羅(Maspero)論切韻之音》以及編譯文《關于中國方言的洋文論著目錄》都收入到《語言學論叢》(1933)中。該文集仍舊以傳統“豎排”的方式進行編排出版。林語堂在1933 年4 月20 日完成的《弁言》中提到該文集出版的艱辛,“這三十余篇論文,是十余年來零零碎碎斷斷續續隨時發表的,仿佛講學的文字,五年前因窮賣與開明書店。隨后偶有關于古音的著作,也收入集中,其中有幾篇不曾發表過的。”[45]出版社經過5 年的排版和校對才正式印刷出版,他還提到,“這些論文,有幾篇是民[國]十二三年初回國時所作……”,并笑稱自己的論文受哈佛腐儒俗氣的影響,因此,文集中“能刪改的字句,已被我刪改了。”[46]筆者通過對比發表在《國學季刊》中的原譯文和文集中的譯文也證明了這一點。

(二)動機

首先,就林語堂的漢譯文《答馬斯貝羅(Maspero)論切韻之音》而言,筆者對比發表在《國學季刊》中的譯文《答馬斯貝羅(Maspero)論切韻之音》和《語言學論叢》(1933)里收錄的這篇漢譯文發現,林語堂在結集出版時刪除了翻譯該論文的重要信息,此次翻譯動機不同以往:“胡適之先生因病,囑我代譯,我很愿意介紹此著于中國學界。”[47]雖然是代譯之作,但是林語堂以譯者高度的責任感對原論文的優缺點,“珂君于所有構定可疑之處多已改良,不禁為此學而喜,因為照現在情形,很可以做到專門家同意的境地……珂君原書中最大缺點是關于等韻的解釋。”[48]林語堂舉例子對論文的不足進行質疑,作為譯者的林語堂以其堅實的語言學專業知識,還為讀者后續研究便利的考慮用近兩頁的篇幅概括了原文共計8 點的不足,“我對于現在改良后的珂式還有種種疑問,請用極簡短的文字寫在后面,以供研究此學的人的參考。”[49]最后,林語堂用一頁的篇幅寫了“本篇所用符號之解釋”,并表明“根據Phonologic chinois 及Toung Pao XIX,No.2,珂君自己的解釋及所舉的例。國際音標,譯者負責。”[50]從這篇解釋中所舉例子可以看出,林語堂熟知英文、法文、德文和意大利文的國際音標。

其次,根據林語堂漢譯文《關于中國方言的洋文論著目錄》中的前言,他進行此編譯活動無疑是為中國研究方言的學者研究便利之所想:“搜集及研究中國方言的材料……也頗有專為科學趣味而研究的工作……其中也有可供我們參考的。”[51]

再次,林語堂在漢譯《印度支那語言書目》的譯文“弁言”中簡要概括了原文作者戴密微的漢學研究成就以及譯者從1925 年同他的交往經歷,林語堂當年邀請他寫這篇文章,準備刊發在北大研究所國學門創辦的《研究所國學門周刊》,年底收到戴密微的來稿,因停刊而未能發表來稿而擱置兩年多。林語堂提到翻譯此論文的目的:“今日之所謂以科學方法治國學者,不外比較的與歷史的研究二義,邏語與漢語最近,緬語藏語次之,是印支語言與中國語之比較,為治中國語言學者所宜急切注意。戴氏此文,實為關心此學者,辟一門徑。故抽暇譯出,以供參考。”[52]總之,從以上三篇漢譯文章的翻譯副文本的信息可以看出,林語堂參與有關語言學的漢譯活動時踐行“洋為中用”的原則,力圖把西方學術界有關漢語方音研究的最新成果引進到國內。

(三)影響

首先,林語堂漢譯《答馬斯貝羅(Maspero)論切韻之音》之后完成了最新語言學研究《珂羅倔倫考訂〈切韻〉韻母隋讀表》等文章,并收入在《語言學論叢》中。這足以表明此次漢譯活動對他留學歐美的生涯結束后持續深入進行語言學研究所起的良性推動作用。從1927 年起至1933年,林語堂的多篇古音學論文,包括《前漢方音區域考》《燕齊魯衛陽聲轉變考》《〈周禮〉方音考》《陳宋淮楚歌寒對轉考》等文章都是其德語博士論文《古漢語音韻學》下篇的第二、三部分的漢譯文。[53]值得一提的是,該篇漢譯文的編排方式是自左向右的“橫排”,文章也全部使用新式標點符號,當時《國學季刊》刊物的外在形式在學術界引發一次小小的革命。在中國頂尖國立大學出版討論國學的刊物竟然使用“蠻夷”的形式,這一舉動震驚當時學術界,在內容上也開啟了西體中用的國學研究時代。

其次,林語堂在1925 年5 月編譯《關于中國方言的洋文論著目錄》對他持續關注中國地方方言的研究起到了承前啟后的作用。林語堂早在1923 年回國之后就陸續發表了《研究方言應有的幾個語言學觀察點》(1923)、《方言調查會方音字母草案》(1924)、《征求關于方言的文章》(1925)。此次編譯活動之后,他還陸續完成《西漢方言區域考》(1927)、《閩粵方言之來源》(1928)、《現代中國方言之淵源》(1930)、《提倡方言文學》(1935)等多篇論文,還加入中國方言研究會并擔任主席。

再次,林語堂漢譯《印度支那語言書目》開拓了他的學術人脈圈,為其后的學術交流、執教生涯產生一定影響。出生于瑞士的語言學家戴密微教授曾于1923 入職廈門大學[54],《廈大校史資料》(第一輯)一書里《1924 年~1925 年度主要教員名單》對其簡介如下:“言語學教授,巴黎大學文學碩士、巴黎東方言語學院畢業,前安南遠東古物學研究院學侶。”[55]可見,1925 年仍在北京執教的林語堂就與原著者戴密微有學術交往,林語堂交游地域范圍的廣闊為他1926 年7 月南下到廈門大學執教奠定了學術基礎。

五、結語

林語堂早期在各類期刊雜志或報紙上發表的大量單篇漢譯文章長期遭受學術界的冷落。在國內現已發表的期刊論文及出版的論著中,對林語堂單篇期刊漢譯文的相關論述與林語堂的翻譯史料不盡相符。實際上,林語堂在上海圣約翰大學的求學階段是他進行漢譯活動的開端。1914年11 月,林語堂以翻譯(漢譯而非英譯)的方式完成了其人生的第一篇英譯漢作品《卜舫濟先生論歐戰之影響于中國》,也開啟了他的中文寫作生涯。這是其大學良好校園學風的側面反映,更是他主動關注國際時政并參與民主、自由等政治話題的重要體現。林語堂在大學求學階段以旺盛的精力在中、英文寫作和漢譯方面取得了一定的成績,為其一生在中、英文寫作和翻譯所取得的巨大成就奠定了堅實的基礎。同時,林語堂在1919 年留學歐美之前進行漢字索引制方案的編譯活動,探索新的語言學研究角度,“既彌補了文學革命和文化運動的短板,又直接呼應了胡適等人語言革命的主張,其貢獻不可小覷……[他]是五四新文化建設的探索者、革新者。”[56]林語堂以現代語言學研究的漢譯活動為切入點,間接推動了五四新文化發展。1923 年,胡適在新文化運動時期掀起的“整理國故”運動中提出國學研究需要對中國書籍進行索引式的整理,這與林語堂留學歐美之前(即1917~1918 年)4 篇文章中探討漢字索引制如出一轍,正如學者指出:“胡適整理國故的計劃強調了科學精神和包括索引、統計與史料學等實證方法的重要性。林語堂的漢字索引方案在這方面已開風氣之先。”[57]林語堂在結束留學生涯后的5 年時間里(1923~1928 年),他在任教之余堅持從事相關的語言學學術研究,這與他在德國讀博期間進行的古漢語音韻學研究有一定關系,他持續進行三次語言學論文的漢譯活動體現其深厚的語言學功底,漢譯文章中的翻譯副文本信息反復強調洋為中用的原則體現其改變國內語言學學術研究現狀的強烈愿望。從整體上說,林語堂在語言學論文漢譯方面所做的開拓性的努力具有一定的前瞻性,他在漢譯活動中所做出的貢獻不容忽視。從歐美留學歸國的林語堂除了積極推廣國語統一讀音和國語羅馬字外,還通過漢譯的翻譯實踐開拓中國現代音韻學、方言學的國際研究視野,試圖讓中國的語言學研究者與國際學術研究接軌。總之,林語堂從1914 年至1928 年在不同期刊中發表多篇漢譯文章,他在漢譯活動中對西方文化始終保持開放的姿態,與西方文化形成互動的對話關系,同時堅持創新思路和為我所用的策略。直至今日,各領域的學者依然推崇這種通過漢譯國外的最新研究成果為己所用,并加以吸收利用,以打通中外之間的國際學術交流的做法。

注釋:

[1][20][21]林語堂著,工爻、張振玉譯:《林語堂自傳》,西安:陜西師范大學出版社,2005 年,第42~43 頁,第21 頁,第85 頁。

[2]萬平近:《林語堂論》,西安:陜西人民出版社,1987 年,第138~139 頁。

[3]周寧等:《中外文學交流史(中國——美國卷)》,濟南:山東教育出版社,2014 年,第170 頁。

[4][15]方夢之,莊智象:《中國翻譯家研究(民國卷)》,上海:上海外語教育出版社,2017 年,第648 頁,序言第XI 頁。

[5]許鈞:《譯入與譯出:困惑、問題與思考》,《中國圖書評論》2015 年第4 期。

[6]林太乙:《林語堂傳》,北京:中國戲劇出版社,1994 年,第304~305 頁。

[7]朱立文:《林語堂著譯及其研究資料系年目錄》,廈門:廈門大學碧海齋,2007 年,第12 頁。

[8]王建開:《翻譯史研究的史料拓展:意義與方法》,《上海翻譯》2007 年第2 期。

[9]謝泳:《現代文學的細節》,太原:北岳文藝出版社,2015 年,第207 頁。

[10][12]陳智淦:《林語堂漢譯活動研究:缺失根源與前景展望》,《北京第二外國語學院學報》2018 年第1 期。

[11]程桂婷:《新發現林語堂筆名與佚文二十九篇考論——兼談林語堂的漢譯活動》,《中國現代文學研究叢刊》2019 年第4 期。

[13][57]錢鎖橋:《林語堂傳:中國文化重生之道》,桂林:廣西師范大學出版社,2019 年,第403 頁,第65 頁。

[14]王建開:《五四以來我國英美文學作品譯介史(1919~1949)》,上海:上海外語教育出版社,2003 年,第15 頁。

[16]曾爾奇:《關于林語堂翻譯生涯轉變的考證》,《蘭臺世界》2015 年第19 期。

[17][22]林玉堂:《卜舫濟先生論歐戰之影響于中國》,《約翰聲》1914 年第8 期。

[18]王澧華、吳穎:《近代來華傳教士漢語教材研究》,桂林:廣西師范大學出版社,2016 年,第308 頁。

[19]F.L.H.P.:Editorial,Echo 1914 年第6 期。

[23]中國語言學會《中國現代語言學家傳略》編寫組:《中國現代語言學家傳略(第1 卷)》,石家莊:河北教育出版社,2004 年,第720~723 頁。

[24][28][30][32]林玉堂:《創設漢字索引制議》,《科學》1917 年第10 期。

[25][27][29]Lin Yu-t’ang:An Index System for Chinese Characters,The Tsing Hua Journal 1917 年第7 期。

[26]鄭錦懷:《林語堂學術年譜》,廈門:廈門大學出版社,2018 年,第32 頁。

[31]林語堂:《漢字索引制》,《清華學報》1918 年第2 期。

[33][34][45][46]林語堂:《語言學論叢》,上海:開明書店,1933 年,第273 頁,第276 頁,弁言,弁言。

[35]陳智淦:《民國時期林語堂三部中文譯著的出版亂象及其根源探析》,《閩臺文化研究》2018 年第4 期。

[36]佚名:《內務部批四則》,《政府公報》1919 年第1222 期。

[37]林語堂:《漢字索引制說明》,《新青年》1918 年第2 期。

[38]張陳守荊:《〈林語堂當代漢英詞典〉——半世紀的醞釀》,陳煜斕編:《走進幽默大師》,北京:中國社會科學出版社,2008 年,第454~457 頁。

[39]林語堂:《圖書索引之新法》,《語絲》1926 年第76 期。

[40]珂羅倔倫著,林玉堂譯:《答馬斯貝羅(Maspero)論切韻之音》,《國學季刊》1923 年第3 期。

[41][47][48][49][50]林玉堂:《跋》,《國學季刊》1923 年第3 期。

[42][51]林語堂:《關于中國方言的洋文論著目錄》,《歌謠周刊》1925 年第89 期。

[43]戴密微著,林語堂譯:《印度支那語言書目》,《東方雜志》1928 年第6 期。

[44][52]林語堂:《〈印度支那語言書目〉弁言》,《東方雜志》1928 年第6 期。

[53]高永安:《林語堂音韻學體系的基礎——林語堂博士論文〈古漢語音韻學〉述要》,《國學學刊》2015 年第1 期。

[54]陳營、陳旭華:《廈門大學校史資料(第五輯)——組織機構沿革暨教職員工名錄(1921 年~1987 年)》,廈門:廈門大學出版社,1990 年,第267 頁。

[55]黃宗實、鄭文貞:《廈大校史資料(第一輯)(1921~1937)》,廈門:廈門大學出版社,1987 年,第95 頁。

[56]王兆勝:《林語堂對五四新文化的貢獻》,《廣西師范大學學報(哲學社會科學版)》2019 年第2 期。