我國產業關聯特征的靜態結構分解研究

金春鵬

(江蘇省戰略與發展研究中心,江蘇 南京 210013)

一、問題的提出

我國經濟已經從高速增長階段轉向高質量發展階段,其中加快推進新舊動能轉換是轉向高質量發展階段的必然要求和關鍵舉措。近年來,我國加快推進新舊動能轉換,但成效如何,從理論研究的視角,需要用相關數據進行科學驗證。隨著最新全國投入產出表數據的發布,為開展相關研究提供了便利。利用2017 年全國138 個產業部門的投入產出表數據,開展感應度影響力研究,并在此基礎上,深入開展基于靜態投入產出結構分解技術的產業關聯特征研究,能夠發現我國占主導地位的產業部門新舊轉換的規律和特征,在判明新舊動能轉換成效同時,指出新舊動能轉換和產業轉型升級的方向和路徑。

二、產業感應度和影響力研究

感應度系數和影響力系數是反映產業關聯特征的重要指標,也是判斷區域主導產業的重要指標。一般而言,感應度和影響力都高于全社會平均水平的產業,即可作為區域主導產業。利用2017 年全國投入產出表,測算138 個產業部門的感應度系數和影響力系數,如表1 所示。在2017 年我國投入產出表的138 個產業部門中,感應度和影響力都較高(感應度系數>1,影響力系數>1)的產業部門有16 個,分別是電子元器件、輸配電及控制設備、汽車零部件及配件、化學纖維制品、塑料制品、有色金屬壓延加工品、其他通用設備、棉化纖紡織及印染精加工品、專用化學產品和炸藥火工焰火產品、金屬制品、合成材料、木材加工和木竹藤棕草制品、基礎化學原料、造紙和紙制品、有色金屬及其合金、鋼壓延產品;感應度較高、影響力較低(感應度系數>1,影響力系數<1)的產業部門有17 個;感應度較低、影響力較高(感應度系數<1,影響力系數>1)的產業部門有58 個;感應度和影響力都較低(感應度系數<1,影響力系數<1)的產業部門有47 個。其中,產業關聯度高(感應度系數>1,影響力系數>1)的16 個產業部門都屬于第二產業。總體而言,我國主導產業并沒有發生顯著變化,電子元器件、輸配電及控制設備、汽車零部件以及化工、有色金屬等仍是支撐國民經濟的重要產業部門。從這一趨勢分析,我國新舊動能轉換的成效并不明顯。

三、產業靜態結構分解研究

對列昂惕夫逆矩陣進行結構分解,得到:

表1 2017 年我國產業感應度和影響力綜合情況

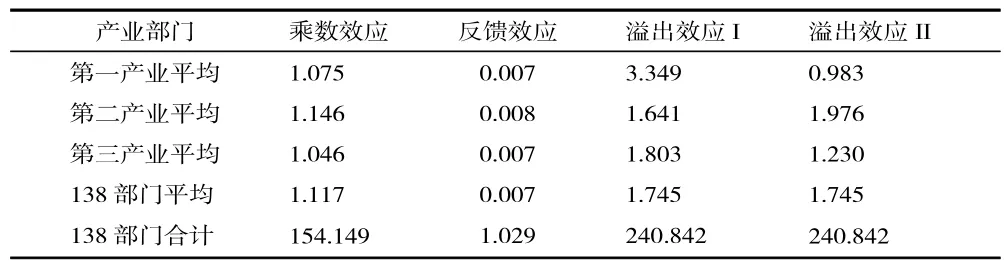

表2 是三次產業層面的產業關聯效應計算結果。據此,2017 年,我國138 個產業部門的乘數效應總和為154.149,反饋效應為1.029,溢出效應為240.842,乘數效應貢獻占比為38.92%,反饋效應為0.26%,溢出效應為60.82%,可見,我國經濟增長最重要來源是產業關聯作用。從2017 年三次產業間各種效應的比較來看,在自身發展能力上,第二產業> 第一產業> 第三產業;在反饋能力上,第二產業> 第一產業> 第三產業;在感應能力上,第一產業> 第三產業> 第二產業;而在影響力方面,第二產業>第三產業>第一產業。從三次產業內部的各種效應來看,2017 年,我國第一產業的乘數效應為1.075,反饋效應為0.007,溢出效應I 為3.349,溢出效應II 為0.983;第二產業的乘數效應為1.146,反饋效應為0.008,溢出效應I 為1.641,溢出效應II為1.976;第三產業的乘數效應為1.046,反饋效應為0.007,溢出效應I 為1.803,溢出效應II 為1.230。綜合來看,第二產業除溢出效應I 以外,各種效應值均處于全社會平均水平之上;第一產業和第三產業,除溢出效應I 以外,均處于全社會平均水平之下;第一產業和第三產業相比,第一產業的溢出效應I 更大,第三產業的溢出效應II 更大。對比可見,第二產業的自身發展能力較強,同時對其他產業發展的帶動作用較大;第三產業自身發展能力仍需提升,對其他產業發展的帶動作用偏弱,但具有一定的發展潛力;第一產業發展急需強有力的產業帶動。

表2 2017 年我國三次產業的關聯效應

從我國138 個產業部門的產業關聯效應計算結果來看,(由于篇幅關系,計算詳細結果略,只報告結論)。當每個產業部門最終需求增加1 億元時,因各產業部門的關聯特征差異,各產業部門的總產出效應存在較大差距。最高者批發和零售可以獲得14.153 億元的產出增量,而最低者房屋建筑、土木工程建筑、建筑安裝、社會工作等4 個產業部門僅有1 億元的產出增量。在1 億元最終需求刺激下,全社會產出增量的平均水平為2.870 億元。高于社會平均水平的產業部門有33 個,其中,第一產業2 個、第二產業23 個、第三產業8 個。

在乘數效應上,2017 年有電子元器件等55 個產業部門的乘數效應高于社會平均水平,其中,第二產業52 個,第三產業3 個。乘數效應高于社會平均水平的產業部門,其產業自身發展能力一般較高。可見,自身發展能力較強的產業部門以第二產業為主。

反饋效應對產出增長的促進作用普遍偏低,2017 年反饋效應最大的產業部門是電子元器件,其效應值為0.061,占總效應的0.49%;而反饋效應占總效應比例最高的飼料加工品,也僅為0.61%,其效應值為0.015。總體而言,產業反饋效應都偏弱。

溢出效應I 高出社會平均水平的產業部門有批發和零售等34 個,其中,第一產業2 個,第二產業23 個,第三產業9 個。這些產業部門的敏感度較高,很容易在外部需求刺激下,實現產出的快速提升。

溢出效應II 高出社會平均水平的產業部門有計算機等75 個,其中,第二產業73 個,第三產業2個。這些產業部門的影響力較高,對其他產業發展的帶動作用較大。總體上看,第二產業的產業帶動作用更強。

同時,可根據不同效應的取值情況對138 個產業進行簡單分類。在分類過程中,因反饋效應普遍不明顯,因此沒有將其納入考慮范圍。按照低乘數效應、低溢出效應I、低溢出效應II 高低情況,分成低-低-低、低-低-高、低-高-低、低-高-高、高-低-低、高-低-高、高-高-低、高-高-高8 類。

第一產業的林產品、漁產品、農林牧漁服務產品3 個產業部門屬于“三低”產業類型,即表明產業的成長性和關聯性都較差;農產品、畜牧產品等2個產業部門屬于“低-高-低”產業類型,產業自身能力和對其他產業發展的影響力都比較差,但具有一定感應能力。因此,對于第一產業而言,要進一步建立完善產業發展機制,提升產業創新發展水平,優化農業內部產業結構,進而提升第一產業整體自身發展水平。

在第二產業中,產業關聯的差異性比較大。水的生產和供應、糖及糖制品、非金屬礦采選產品、煤炭加工品、耐火材料制品、谷物磨制品、水產加工品、鐵及鐵合金產品、水泥石灰和石膏等9 個行業屬于第一類,產業成長性較差,產業關聯性較弱,這些產業的獨立性比較強,產業鏈條相對較短,產業關聯的特征不顯著。蔬菜水果堅果和其他農副食品加工品、開采輔助活動和其他采礦產品、鋼、飼料加工品、調味品發酵制品、飲料和精制茶加工業、磚瓦石材等建筑材料、石膏水泥制品及類似制品、陶瓷制品、其他食品、日用化學產品、建筑裝飾裝修和其他建筑服務、方便食品、印刷和記錄媒介復制品、房屋建筑、土木工程建筑、建筑安裝、其他制造產品、家具、文教工美體育和娛樂用品、汽車整車、電線電纜光纜及電工器材、其他電子設備、金屬制品機械和設備修理服務、電機、紡織服裝服飾、紡織制成品、其他電氣機械和器材、針織或鉤針編織及其制品、文化辦公用機械、廣播電視設備和雷達及配套設備、視聽設備等32 個行業屬于第二類,產業成長性較差,但產業對外溢出效應較強,即這些產業對其他產業的發展具有重要影響,對這類產業必須從產業發展機制入手,引入競爭機制,增強產業的活力。石油和天然氣開采產品、精煉石油和核燃料加工品、有色金屬礦采選產品等3 個行業屬于第三類,這類產業具有較強的產業感應能力,對其他產業的需求變化較為敏感,但產業自身能力和對其他產業發展的影響力都比較差,因此,對這類產業要促進產業自身能力的提升,并加強與其他產業的協調發展,這是對這類產業進行產業結構調整優化的重點舉措。鋼壓延產品屬于第四類,產業具有強關聯的產業特征,但自身能力較差。煙草制品、燃氣生產和供應、酒精和酒、植物油加工品、醫藥制品、石墨及其他非金屬礦物制品等6 個行業屬于第五類,產業自身能力較強,但關聯性弱。乳制品、麻絲絹紡織及加工品、屠宰及肉類加工品、玻璃和玻璃制品、皮革毛皮羽毛及其制品、肥料、橡膠制品、毛紡織及染整精加工品、鍋爐及原動設備、化工木材非金屬加工專用設備、金屬加工機械、農藥、泵閥門壓縮機及類似機械、儀器儀表、其他專用設備、采礦冶金建筑專用設備、涂料油墨顏料及類似產品、船舶及相關裝置、鞋、其他交通運輸設備、鐵路運輸和城市軌道交通設備、農林牧漁專用機械、物料搬運設備、電池、家用器具、通信設備、計算機等27 個行業屬于第六類,產業自身能力較強,對其他產業的發展也具有較大的影響力,但產業感應能力比較差。廢棄資源和廢舊材料回收加工品、煤炭開采和洗選產品、黑色金屬礦采選產品、電力熱力生產和供應、造紙和紙制品、木材加工和木竹藤棕草制品等6 個行業屬于第七類,這類產業具有較高的成長性,但是對外溢出能力不強。棉化纖紡織及印染精加工品、有色金屬及其合金、基礎化學原料、電子元器件、合成材料、金屬制品、汽車零部件及配件、專用化學產品和炸藥火工焰火產品、化學纖維制品、塑料制品、其他通用設備、有色金屬壓延加工品、輸配電及控制設備等13 個行業屬于第八類,這類產業成長性強,關聯性高,是具有“承上啟下”特征的“中場產業”,這些產業發展對提升江蘇產業競爭力具有重要作用。

在第三產業中,社會保障、資本市場服務、教育、社會工作、公共管理和社會組織、居民服務、娛樂、體育、文化藝術、鐵路旅客運輸、軟件和信息技術服務、廣播電視電影和影視錄音制作、保險、管道運輸、郵政、租賃、住宿、水利管理、公共設施及土地管理、水上旅客運輸、生態保護和環境治理、衛生、研究和試驗發展等23 個行業屬于第一類;新聞和出版、科技推廣和應用服務等2 個行業屬于第二類;房地產、批發和零售、貨幣金融和其他金融服務、裝卸搬運運輸代理和倉儲、城市公共交通及公路客運、其他服務、餐飲、商務服務等8 個行業屬于第三類;專業技術服務、航空旅客運輸等2 個行業屬于第五類;電信和其他信息傳輸服務屬于第七類。總體上,第三產業對其他產業的影響力都較弱,并且很多行業的成長性和關聯性都較差。因此,第三產業要完善自身機制,提升自身發展能力;同時要通過產業內部結構優化和產業功能升級,建立和強化產業技術經濟聯系,發揮產業關聯效應。

四、簡要結論

通過感應度影響力研究以及靜態結果分解研究,得出以下結論:第一,棉化纖紡織及印染精加工品、有色金屬及其合金、基礎化學原料、電子元器件、合成材料、金屬制品、汽車零部件及配件、專用化學產品和炸藥火工焰火產品、化學纖維制品、塑料制品、其他通用設備、有色金屬壓延加工品、輸配電及控制設備等產業部門的溢出效應和乘數效應都較高,感應度影響力水平都較高,是我國占主導地位的產業部門。但這些產業部門大多屬于傳統產業,表明新舊動能轉換成效不夠理想。第二,溢出效應、乘數效應、反饋效應的經濟增長貢獻遞減,表明我國產業關聯作用對經濟增長的影響最大,其次為產業自身發展能力,產業反饋作用的影響最弱。第三,產業關聯度高的產業部門都集中在第二產業,第三產業和第一產業相對滯后。綜上,建議進一步加快新舊動能轉換,大力發展戰略性新興產業,推進傳統產業技術升級和創新發展。根據產業關聯特征,有針對的制定產業發展政策,提高產業競爭力。