大風區鐵路沿線擋風墻積沙機理及優化措施的風洞實驗研究1)

辛國偉 黃 寧 張 潔,2)

?(西部災害與環境力學教育部重點實驗室,蘭州 730000)

?(蘭州大學土木工程與力學學院,蘭州 730000)

引言

中國是世界上風區鐵路分布線路最廣的國家之一,其中位于蘭州至新疆的蘭新高鐵也是世界上首條穿越大風區的高速鐵路[1].蘭新高鐵在新疆段穿越了著名的煙墩風區、百里風區、三十里風區及達坂城風區,風區段鐵路里程長達462.4 km,占新疆段線路總長的65.1%[2-6].四大風區大風頻發、風速極高,部分區段年均大于8 級大風的天氣達208 d,最大速度達60 m/s,大風對鐵路的運營、養護和運輸造成很大危害[7-9].

為了抵御大風對通行列車的危害,蘭新高鐵在各大風區內修筑了以路基擋風墻、橋梁擋風屏、防風明洞為主要類型的防風工程,工程規模位居世界高速鐵路首位[10-11],其中路基式擋風墻是風區鐵路最常見的防風構筑物.蘭新高鐵在各風區路基迎風側修筑了高3.5 m 至4.3 m 的擋風墻,并根據不同區域的風力、風向、頻率、地形及線路條件,因地制宜設計了懸臂式、扶臂式、柱板式等鋼筋混凝土擋風墻[12].

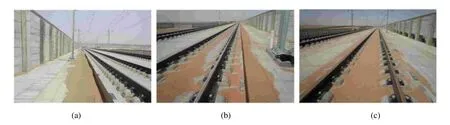

圖1 蘭新高鐵煙墩風區路基擋風墻積沙情況Fig.1 Sand particle accumulation over railway subgrade with wind-break wall along the LanXin high-speed railway II in Yan Dun wind zone

由于大風區地處戈壁荒漠地區,氣候干旱少雨,土質較為松散,地表顆粒資源豐富,沙顆粒在風的驅動下極易形成強風沙流,因此大風區通常也是沙塵活動頻繁的地區[13-16].攜沙氣流途經鐵路沿線擋風墻時,氣流速度被重新分布,風沙流平衡狀態遭到破壞,導致部分沙粒沉積在擋風墻周圍及鐵路軌道上,造成嚴重的積沙危害[17].因此,緊貼線路的擋風墻在發揮擋風作用的同時(針對可以對列車造成危害的強風),卻引來線路積沙問題[18-19].鄭曉靜等[20]通過數值模擬梳理了擋風墻背風側的回旋氣流可導致沙粒被卷起并被反向氣流攜帶,然后沉積在路基鐵軌附近,并研究了車速與擋風墻高度對列車臨界抗傾覆風速的影響.蔣富強等[21]通過現場實驗將煙墩風區擋風墻下部進行開口,利用聚風效應來清除線路積沙,但現場實驗結果表明擋風墻下部開口后只是將支撐層臺階處的積沙搬運到上行線軌道處,清沙效果并不明顯(圖1(c)).徐彬等[22]通過Openfoam 模擬了戈壁地區擋風墻背風側積沙形成的機理,結果表明軌道線路的積沙是擋風墻背風側回流區內逆向氣流帶動沙粒堆積而成.程建軍等[23]通過風洞實驗及現場測試,對擋風墻外側的擋沙系統進行分析,指出利用阻沙+固沙體系可有效凈化擋風墻迎風側來流風沙,使線路積沙得到減輕,但外側的擋沙系統不能攔截全部的來流風沙,仍有少部分沒有被擋住的流沙會隨風運動至線路附近形成積沙.以上研究厘清了擋風墻背風側積沙的機理,也提出了相應的解決方法,但受路基軌道及擋風墻本身結構的復雜性以及積沙的時間累積性,直至目前,擋風墻形成的積沙危害仍沒有較好的解決辦法.

如何在不改變擋風墻本身結構的基礎上,提出可減少線路積沙的防護措施,并便于施工,是解決擋風墻積沙問題需要考慮的主要問題.本文基于前人有關擋風墻積沙形成機理的研究成果,提出了增設第二道擋墻的防沙思路,并利用蘭新高鐵路基擋風墻的軌道特點建立縮比模型,采用風洞實驗研究了增設擋墻后路基周圍風沙流運動的規律和特點,通過分析單道擋風墻與雙道擋風墻周圍的凈風風速,沙粒水平速度、輸沙通量及軌道線上的沙粒沉積速率,明確了第二道擋墻設置位置對鐵路積沙效果的影響,同時進一步明晰了第二道擋墻對緩解鐵路積沙的有效性和動力學機理,以期為后期防風沙工程的設計提供參考數據.

1 實驗設置與方法

1.1 風洞實驗

風洞實驗在蘭州大學西部災害與環境力學教育部重點實驗室多功能環境風洞進行.該風洞為直流下吹式,由動力段、實驗段和擴散段三部分組成.全長85 m,洞體長55 m,實驗段長22 m,實驗段截面積1.3 m(寬)×1.45 m(高),風速由4 m/s 至40 m/s 連續可調[24].

風洞實驗布置如圖2 所示,擋風墻模型分為A,B,C 三類,A 類為單道擋墻,B 類將第二道擋墻設立在背風側坡腳處,C 類將第二道擋墻設立在背風側坡頂處.擋風墻高度為15.2 cm,路基軌道尺寸依據中國鐵路標準設計規范制定,其與實際結構比例為1:25,模型固定在距離沙源9 m 處.來流監測皮托管設置在沙床前端,用來測量入口風速變化.尖劈和粗糙元用來產生湍流邊界層,考慮到測試地表粗糙度對流場有一定的影響,且該實驗模擬戈壁風沙流,故在風洞底板鋪設紅褐色粗砂紙增加粗糙度.為保證沙源供給充足,沙床沿流向供給長度為3 m,實驗開始時持續吹沙約1 min,觀測各模型前后積沙范圍與積沙量,并將軌道線路不同位置的積沙進行稱重,研究不同位置設置擋墻后軌道線路積沙變化[25-26].

實驗采用粒子圖像測速技術(particle image velocimetry,PIV)測量背風側顆粒速度場,并應用CFD 數值模擬軟件求解擋墻周圍的凈風場變化.PIV 系統由激光器、發射器、CCD 高分辨率相機、同步器以及帶有圖像采集卡的計算機構成.激光發射器布置在風洞頂部,激光片光與模型中軸線截面重合.激光器的頻率為5 Hz,單脈沖能量為120 mJ.兩個CCD 相機并列布置在風洞側面,相機分辨率為2048 × 2048,單個CCD 相機拍攝視場面積約為21 cm(高)×21 cm(寬),所拍攝位置為第一道擋風墻背風側范圍13 cm ~55 cm內,所拍攝圖片經拼接后使用粒子追蹤測速(particle tracking velocimetry,PTV)方法進行處理,得到顆粒速度和數目分布[27].

圖2 風洞實驗布置圖Fig.2 Configuration of wind-tunnel experiment

風洞實驗中有諸多相似性的要求,如幾何相似、運動相似、動力相似、熱力學相似等.但在具體的實施過程中難以滿足所有的相似條件,本文重點考慮模型的幾何相似,凈風場的運動相似及動力相似.在針對風沙流的風洞測試中,難以協調模型尺寸,邊界層尺寸和顆粒尺寸與真實環境相應尺寸的縮比,因此相應的風洞測試結果主要用于進行機理性的分析工作,難以直接推廣到野外的實際工況中,這也是目前風沙物理學研究中亟待解決的一個關鍵問題.

1.2 PTV圖像處理

PTV 是一種無接觸,瞬態,通過追蹤顆粒運動軌跡獲得全場顆粒速度的方法[28-29].圖3 是根據灰度值及最近鄰域法匹配單顆顆粒的過程.本文通過自編程序實現了顆粒的識別及匹配,并計算出所測范圍內的沙粒數目、水平速度及輸沙通量的變化[30].為驗證PTV 匹配算法的準確性,我們應用相位多普勒粒子分析儀(phase Doppler particle analyzer,PDPA)測量了空場中沙粒在3 個高度處的速度,并與相應條件下的PTV 結果進行了比較(圖4).從圖4 可以看出,PTV 匹配算法與PDPA 所測結果的誤差均在5%以內,由此可以說明PTV匹配算法的準確性.

對三類擋墻下所拍一對圖像中的沙粒數密度、平均水平速度和輸沙通量按下面方法計算.

沙粒水平速度

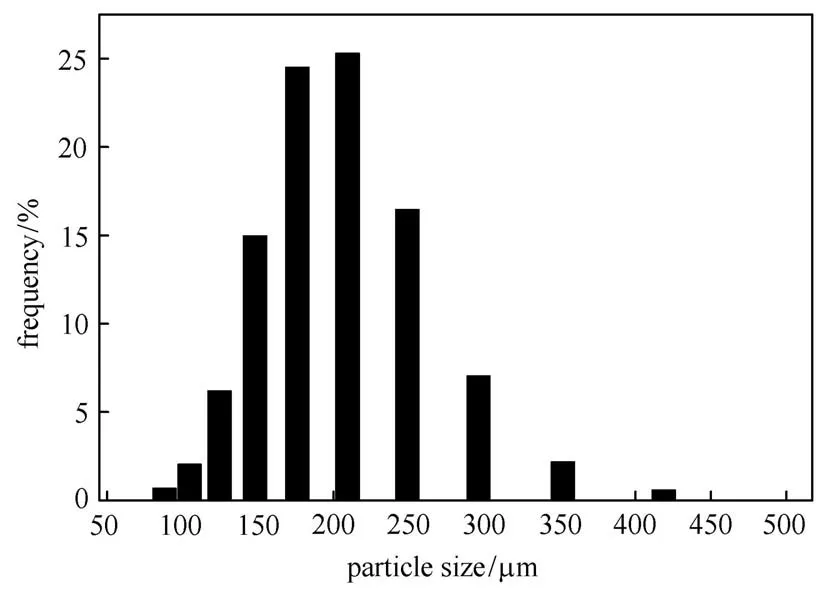

沙粒數密度[31]

圖3 PTV匹配顆粒示意圖Fig.3 Schematic diagram of PTV matching particles

圖4 PTV結果與PDPA結果對比Fig.4 Comparison of optimized PTV calculation results and PDPA testing results

水平輸沙通量[31]

式中,Lx為一對照片中顆粒沿x方向的位移,?t為連續兩幀圖像曝光的時間間隔,即110μs (u?=0.774 9 m/s),170μs(u?=0.639 5 m/s),250μs(u?=0.475 6 m/s);n(z)為高度z處長方體區域內的沙粒總數目,?x,?y,?z為長方體區域的3 個邊長,?x和?y都為0.01 m,?z為測量區域內激光片光源的厚度,約為1 mm,d為沙粒平均粒徑,取值為190μm,ρ 為沙粒密度,取值為2650 kg/m3.

同時,對軌道線路上I,II,III 處的沙粒沉積量進行稱重測量,并根據下列公式計算沙粒沉積率

式中,λ 為不同位置處的沙粒沉積率,m為不同位置沙粒總沉積量,t為吹沙時間,si分別為I,II,III 處的面積.

1.3 數值模擬

本文的數值模擬工作主要用于補充三類擋風墻背風側的凈風場信息,其計算區域與風洞的試驗段尺寸相同,并用CFD 流體計算軟件進行網格劃分及數值模擬(Fluent).入口條件為Velocity-inlet,出口條件為Pressure-outlet,其他邊界均為Wall.入口風速廓線采用風洞中測得的無模型時的廓線.計算域求解采用Reynolds-averaged Navier-Stokes,附加k-ε 湍流模型,求解計算采用SIMPLEC 算法[32-33].

2 結果分析

2.1 風速廓線及粒徑分布

圖5 是空場條件下沿不同高度的水平風速變化.不同顏色的點是觀測值,曲線為基于式(5)的擬合曲線.從圖5 可以看出,不同高度的水平風速變化符合對數規律,由式(5)擬合可以得到風場的兩個關鍵參數,即摩阻風速u?和地表粗糙度z0[34]

式中,u?為摩阻風速,z0地表粗糙度,k為馮·卡門系數,取值0.4,z為高度,u(z)為高度z處的水平風速.

圖5 風速廓線圖Fig.5 Wind speed profiles

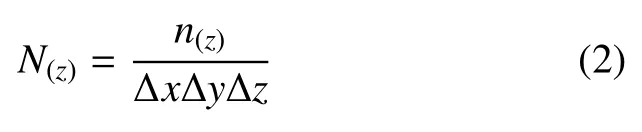

圖6 是沙床顆粒粒徑分布圖.從圖6 可以看出,沙粒粒徑在150 ~200μm 約 占55%,超過200μm 的沙粒約占20%左右,低于150μm 的沙粒約占25%左右,平均粒徑約為190μm.

圖6 沙床顆粒粒徑分布圖Fig.6 Particle size distribution of sand particles in sand bed

2.2 凈風風速變化

由于擋風墻背風側區域流場結構復雜,難以利用一維皮托管獲取準確的流動信息,我們采用CFD 數值模擬的方法對相應工況下的凈風場信息進行模擬,以補充風洞測試中不完整的風場信息[35-37].同時,我們將風洞實驗中利用皮托管測量的擋風墻高度上15 cm 處的沿程風速與數值模擬結果比對,以驗證數值模擬信息的可靠性(圖7).從圖7 可以看出,數值模擬的結果與風洞實驗的測試結果相吻合,由此說明了數值模擬的可靠性.

圖7 模擬結果與風洞結果的比較(u?=0.774 9 m/s)Fig.7 The comparison between simulation and wind tunnel(u?=0.774 9 m/s)

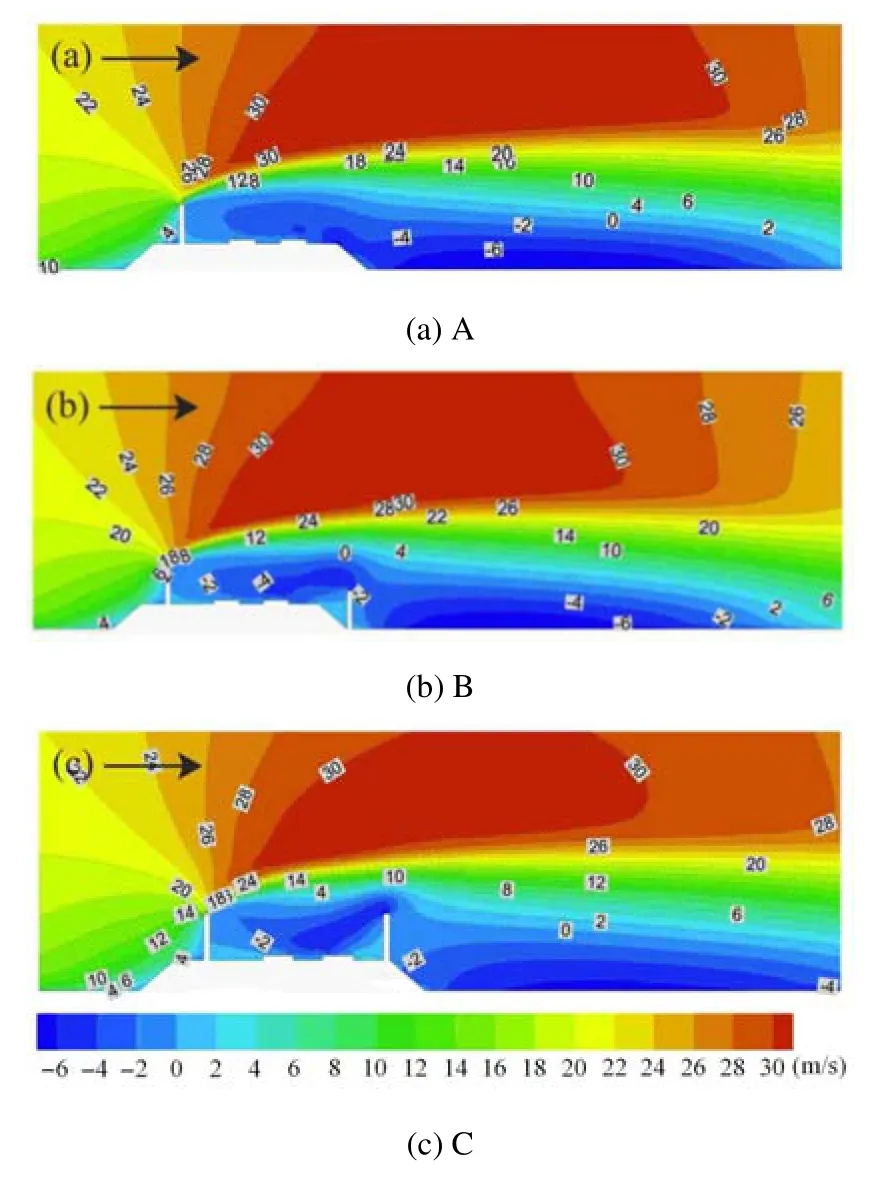

圖8 是三類擋風墻背風側沿程水平風速變化,風向從左至右.從圖8 可以看出,A 類擋墻背風側形成較大的回流渦,可將背風側降落的沙粒回卷至軌道線路上,B 類擋墻阻擋了部分回流速度,致使只有部分渦流越過第二道擋墻運動至軌道,C 類擋墻中的第二道擋墻切斷了第一道擋墻形成的渦流,避免攜沙氣流在回流的作用下回到路基,而軌道線路上形成的回流渦來源于兩道擋風墻內部.

圖9 是三類擋風墻背風側的渦量云圖,摩阻風速u?=0.774 9 m/s.從圖9 可以發現,三類擋墻在靠近軌道處的渦流強度不同,A 類擋墻的渦流強度最小,C 類擋墻的渦流強度最大,B 類擋墻的渦流強度介于二者之間,這表明C 類擋墻在設置第二道擋墻后可將鐵軌區域的風速加強,沙粒不易直接沉積到軌道線路上.前人的研究也已說明軌道線路的積沙主要是擋風墻形成的回流渦把降落至背風區域的沙粒回卷導致[20-22].因此,設置第二道擋墻可切斷背風側的回流渦,避免沙粒在回流的作用下回到路基上,而在背風側坡頂處設置第二道擋墻可達到此目的,并可利用兩道擋墻內部形成的回流渦達到風力清沙的效果.

圖8 背風側沿程水平風速(u?=0.774 9 m/s)Fig.8 Horizontal wind speed variation along the leeward side of numerical simulations(u?=0.774 9 m/s)

圖9 背風側渦量云圖(u?=0.774 9 m/s)Fig.9 Vorticity contours along the leeward side of numerical simulations(u?=0.774 9 m/s)

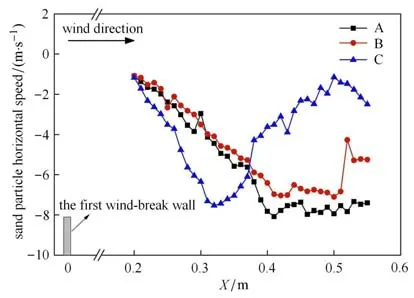

2.3 不同位置處沙粒水平速度分布

圖10 為擋風墻背風側沿程的沙粒水平速度變化,高度H=0.1 m.從圖10 可以看出,A 類擋墻背風側沙粒速度最大為8.08 m/s,B 類和C 類相較A 類減少7.5%和12.3%.同時,可以明顯看出三類擋墻在沿流向0.3 m 范圍內速度變化趨勢幾乎一致,A 類和B 類擋墻速度值小于C 類,而在0.3 m 后C 類擋墻速度出現突變,呈現先負向增大后逐漸減小,其速度均小于A 類和B 類擋墻,其主要原因是C 類擋墻設置在背風側坡頂處,前端為速度減速區,0.3 m 后的區域內受此影響較大,沙粒水平速度出現減小.

圖10 背風側沿程沙粒水平速度變化(u?=0.774 9 m/s,H=0.1 m)Fig.10 The sand particle horizontal speed along the leeward side(u?=0.774 9 m/s,H=0.1 m)

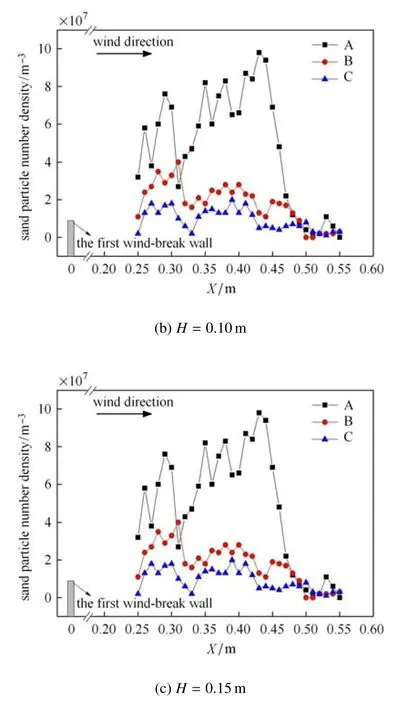

2.4 沙粒數密度及沙通量

圖11 沙粒數密度變化(u?=0.774 9 m/s)Fig.11 The sand particle number density(u?=0.774 9 m/s)

圖11 沙粒數密度變化(u?=0.774 9 m/s)(續)Fig.11 The sand particle number density(u?=0.774 9 m/s)(continued)

沙粒數密度可反映風載沙粒的空間分布特征.圖11 是不同高度處沿流向的沙粒數密度變化.從圖11 可以看出三類擋墻的沙粒數密度表現出先增大后減小的趨勢,并呈波狀變化,A 類擋墻數密度最大,C 類擋墻的數密度最小,B 類擋墻的數密度介于二者之間,B 較A 類擋墻在高度0.05 m,0.10 m 及0.15 m 處最大沙粒數密度分別減少59%,51%及45%,C 類減少79%,69%及72%,且隨高度的增大,沙粒數密度也逐漸變小,波動幅度也相對變大,這說明了較低高度處沙粒濃度較高,而在較高高度處沙粒濃度會減小.此外,還可以發現3 個高度處沙粒數密度整體上都呈兩邊小中間大,導致這種情況的原因可能是靠近兩擋墻處的激光強度較弱,由于拍攝過程中捕捉到的顆粒信息較少,對沙粒數目的統計出現一定的誤差.

圖12 是根據式(3)計算的不同高度處的輸沙通量變化,風向從左至右.從圖12 可以看出,三類擋墻中A 類擋墻在軌道線上的輸沙通量最大,C 類擋墻最小,B 類擋墻介于二者之間,不同高度處的輸沙通量均呈波狀變化.在0.10 m 處,A,B,C類擋墻的最大輸沙通量均出現在距第一道擋風墻背風側0.3 m 處,其值達2.77 kg/(m2·s),1.39 kg/(m2·s),0.74 kg/(m2·s),B 和C類相比A類分別減小49.8%和73.3%,而在0.15 m 處,A,B,C類擋墻的最大輸沙通量出現在距第一道擋風墻背風側0.31 m 處,其值達2.94 kg/(m2·s),1.51 kg/(m2·s),0.98 kg/(m2·s),B,C 類相比A 類分別減小48.6%和66.7%.

由上述分析可知,C 類擋墻背風側的沙粒水平速度,數密度及輸沙通量均小于A 類和B 類擋墻,說明該區域內沙粒濃度較低,沉積量較小.因此,在第一道擋風墻背風側坡頂處設置第二道擋墻,可有效減少線路的積沙.

圖12 水平輸沙通量變化(u?=0.774 9 m/s)Fig.12 Horizontal sand flux(u?=0.774 9 m/s)

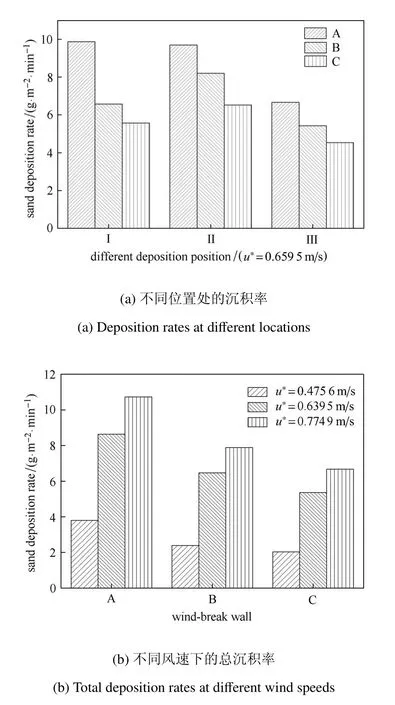

2.5 沙粒沉積率變化

圖13(a)是軌道線路上不同位置處沙粒沉積率圖,圖13(b)是不同風速下三類擋墻在軌道線路上的總沉積率分布圖.從圖13(a)可以看出,在摩阻風速u?=0.639 5 m/s,三類擋墻在I,II,III 處的沉積率明顯不同.背風側無第二道擋風墻(A 類)時,軌道線路上I,II,III 處的沉積率最大,分別為9.9 g/min,9.7 g/min,6.7 g/min,在背風側坡腳處設置第二道擋墻(B 類)時,沙粒沉積率較無擋墻時分別減小45%,31%,35%,而在坡頂處設置第二道擋墻(C 類)時,沙粒沉積率較無擋墻時分別減小54%,45%,44%.從圖13(b)可看出,不同風速下A,B,C 類在軌道線路上沙粒總沉積率也不同,風速越低,軌道線上沙粒沉積率越小,而風速增大時,軌道線上沙粒沉積率明顯變大,主要原因是風速較低時沙粒動能較小,大部分沙粒被擋在第一道擋風墻迎風側,風速變大時,沙粒能夠隨風越過第一道擋風墻,在背風側回流影響下沉積在線路上.同時,可以看出在固定風速下,A,B,C 類擋墻在軌道線路上的總沉積率呈現出明顯的遞減趨勢,A 類擋墻在u?=0.7749 m/s 下的總沉積率為10.73 g/min,B 類擋墻較A類減小26%,而C 類擋墻較A 類減小38%.由此可,在第一道擋風墻背風側坡頂處加設第二道擋墻,可有效減小線路的沙粒沉積量.

圖13 三類擋墻軌道線路上沙粒沉積率Fig.13 The sand deposition rate of three kinds of three wind-break wall

3 結論

本文通過風洞實驗研究了在擋風墻背風側不同位置處設置同高度的擋墻后軌道線路上沙粒水平速度,數密度,輸沙通量及沉積率的變化,得出以下結論:

(1) 三類擋墻在所測區域內的沙粒水平速度均出現負向遞增,在高度0.1 m 處A 類擋墻的絕對速度最大,C 類最小,兩者速度相差約22%,而在高度0.15 m 處C 類擋墻速度出現突變,呈現先負向增大后逐漸減小,其絕對速度均小于A 類和B 類擋墻.

(2)三類擋墻在不同高度處的沙粒數密度均表現出先增大后減小的趨勢,并呈波狀變化,A 類擋墻數密度最大,C 類擋墻的數密度最小,B 類擋墻的數密度介于二者之間,且隨高度的增大,沙粒數密度也逐漸變小,這說明了較低高度處沙粒濃度較高,而在較高高度處沙粒濃度會減小,C 類擋墻可有效減少線路積沙.

(3) A 類擋墻在軌道線上的輸沙通量最大,C 類擋墻最小,B 類擋墻介于二者之間,且不同高度處三類擋墻的輸沙通量均呈波狀變化.在0.10 m 處,B 和C 類擋墻的輸沙通量相比A 類分別減小49.8%和73.3%,而在0.15 m 處,B 和C 類擋墻的輸沙通量相比A 類分別減小48.6%和69.4%,輸沙通量的減小說明該區域內沙粒濃度較低,沉積量較少.

(4) 軌道線路的沙粒沉積率表明,A 類擋墻I,II,III 處的沉積率最大,B 類擋墻的沉積率較A 類減小45%,31%,35%,C 類減少54%,45%,44%;A 類擋墻的總沉積率最大,B 類較A 類減小26%,C 類減少38%.由此可知,在第一道擋風墻背風側坡頂處加設第二道擋墻,可有效減小線路的沙粒沉積量.